01、設計工具VS建筑設計

當我們討論建筑設計靈感的時候,可以從很多角度切入:技術、結構、構造、文化、空間等等。但你有沒有想過,有一個至關重要的因素始終在根源上影響著你的設計方式——那就是你的設計工具。

沒錯,就是你的鍵盤鼠標、白紙黑筆。你以為它們只是乖乖服從命令的工具?但本文想要告訴你的是,不!它們正在偷偷地篡改你的設計思維。

02、設計工具轉變的四個階段

要理解設計工具對設計思維的影響,我們可以對這些工具的發展進行一定的歷史梳理。這里的工具不僅包括設計,還包括傳播的工具。我們可以看到,千百年來人們設計建筑的方式是如何根據手頭工具的變化而不斷變化的。

2.1 記憶?· 口訣 · 規律

在古代和中世紀時期,建筑設計者大多由藝術家或工匠兼任。由于紙張還沒有廣泛普及,建筑設計往往靠背誦去記憶建筑規律,把知識藏到腦子里再一代一代傳承下去。

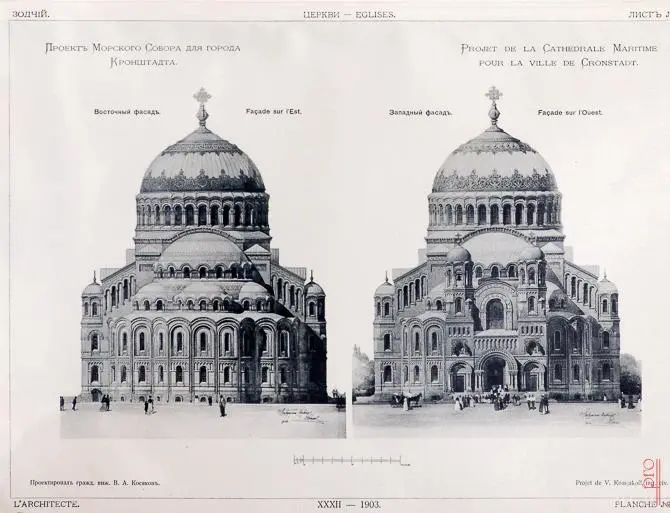

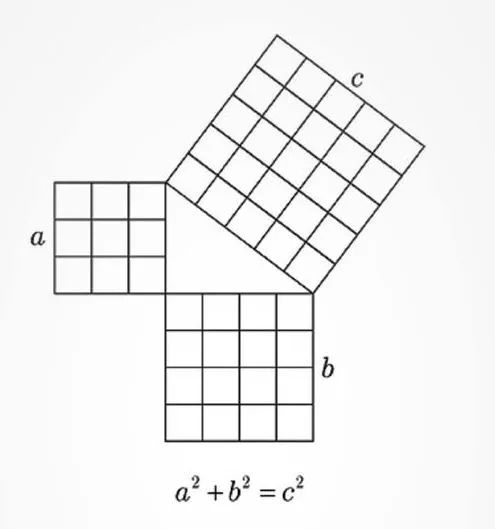

但建筑建造理論千千萬,人們不能完全背誦,只能記憶關鍵詞或者公式等規律,所以很多建造師把理論轉為簡單的句子方便人們記憶。比如畢達哥拉斯(Pythagoras)會將其理論文字限定在 216 行內,或者保證其口頭表達的押韻性。

▲畢達哥拉斯理論公式(勾股定理)

相比于復雜的建筑圖紙和草稿,流傳更遠的往往是建筑結構的數字、幾何、比例等等簡單的口訣或公式。在維特魯威的《建筑十書》中將角尺的原理其運用到建造樓梯時計算傾斜角,維特魯威強調:“不管托梁與地面之間的三等分的尺寸是多少,樓梯的水平長度都為四等分,這樣就可以準確確定出臺階的位置。”

▲《建筑十書》木刻插圖

由于口語和文字表達建筑信息內容有一定的局限性,只能傳播簡單的符號公式,不能全面地傳播建筑特征的外部形式,所以建筑設計更多傳承的是抽象的具有普遍性的建筑設計規則,而不是平面化的視覺形式,而所謂的建筑形式也會根據不同的地方特色、建筑環境、建造工藝等也會進行變化。

比方說,“所有多立克圓柱的高度都是七個模數”,在這里,多立克柱式作為一種特定的建筑構件便與一種抽象的設計規則聯系在一起。這導致了在實際建造的過程中,多立克柱式之間的具體形式可能會存在差異,但總體的比例關系卻能達到較好的穩定性。?

▲多立克柱式

這些現象都說明,在文藝復興以前設計工具以記憶、背誦、口語等方式為主,這導致建筑設計圍繞的核心是抽象的不可見的結構建造本身的規律。

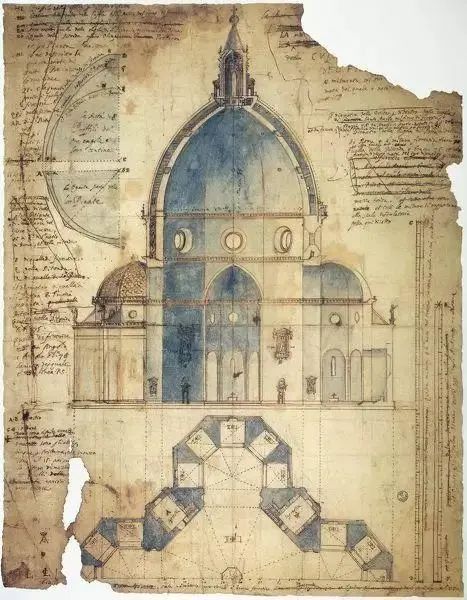

2.2 印刷 · 紙張 · 平面

文藝復興時期的德國發明家古騰堡發明的活字印刷術使得紙張傳播造價低廉,于是印刷圖繪成為了建筑設計中必不可少的視覺媒介。建筑師們可以把看到的建筑轉化為圖片和注釋留在紙張上,并通過印刷術廣泛流傳。這些精美的圖書使更多的建筑師可以快速模仿學習,極大地簡化了復制建筑的流程。

▲古騰堡——活字印刷術

不同于口訣背誦,圖紙印刷更能全面地展現建筑視覺形式,比如建筑造型,建筑細部,建筑紋樣圖案等等。這導致的一個重大影響是:建筑師使用圖紙工具來做設計時會傾向于先設計出好看的圖紙,再根據圖紙設計出好看的建筑——即便到現在也是如此。盡管二維的視覺邏輯與三維的空間設計不一樣,但設計師使用圖紙的過程中不可避免地受到圖紙思維的影響。

▲佛羅倫薩大教堂圖紙

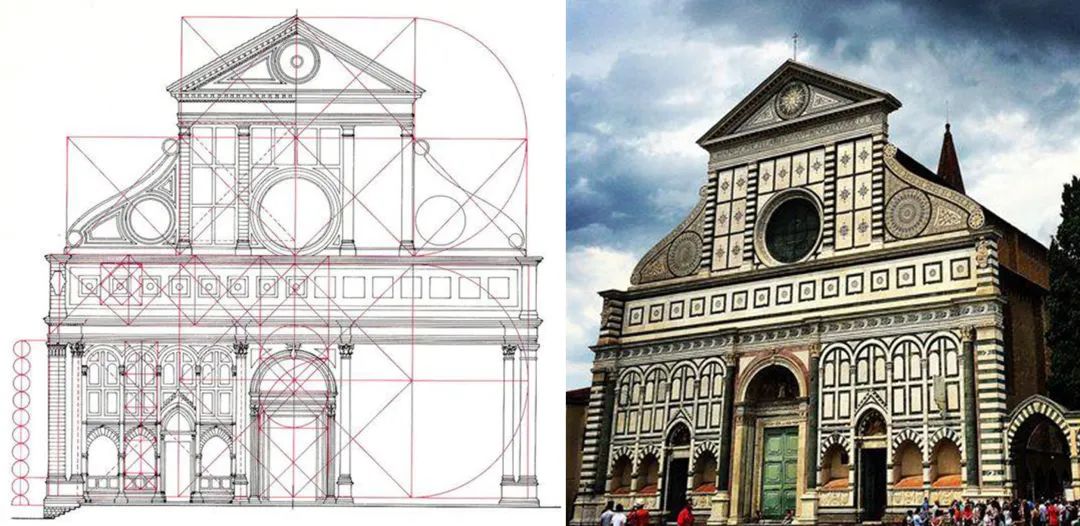

比方說,文藝復興時期的建筑師會花大量的時間在無透視的紙上尋找立面設計中的幾何規律、比例角度等等,在建筑史中這是為人稱道的。但是仔細思考一個問題:圖紙中的幾何規律能夠在現實生活中感受到嗎?很簡單的道理,各種精密的數學比例關系會因為人視角度的三點透視而變形得一塌糊涂,從而在實際體驗的過程中完全喪失了圖紙上的精確性。

因此,我們有理由說,這種幾何數學游戲只能存在于紙張這一媒介中,實際的建筑不能感知全部。如果你要理解文藝復興時期建筑大師對幾何藝術的造詣,最直接的就是看他們的圖紙,而不是看他們的建筑。

▲圣瑪麗亞諾維拉,佛羅倫薩,意大利,安德魯

此外,二維圖像的幾何邏輯跟實際空間使用有時候也會產生反差。有些建筑師為了追求建筑立面的美感,他們會先保證建筑立面的圖像比例規律——盡管建筑內部的實際空間并不會根據建筑立面來建造。這就造成了形式與功能的脫節,從而構成兩套語言系統。比如,美帝奇府邸立面(一層皮的屏風式建筑)的三根橫線在圖紙上是符合比例和美學的,但這并不是樓板的分界線——盡管它給了人們產生了這種錯覺。

▲美帝奇府邸立面圖

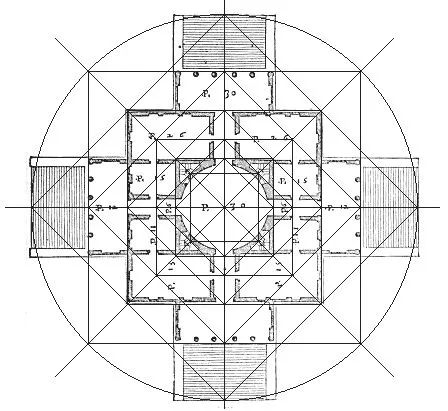

除了形式,我們可以看看圖紙上的視覺邏輯對建筑實際空間與功能的影響。以文藝復興晚期代表人物帕拉迪奧為例,他的建筑作品講究建筑平面的美感和結構對稱法則。在圓廳別墅中,他做到了絕對對稱的平面,整座建筑圍繞中央圓形大廳周圍的房間是對稱的,建筑造型也達到了高度協調,由最基本的幾何形體方、圓、三角形、圓柱體、球體等組成,簡單干凈,構圖嚴謹。但是,這樣絕對對稱和協調的空間顯然并不適合展開不同類型的功能與活動,雖然它的平面圖紙確實十分華麗。

▲圓廳別墅平面

▲圓廳別墅建筑

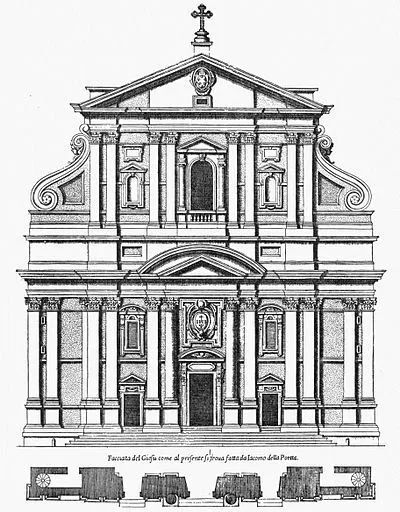

從這個角度來說,我們不難理解文藝復興中后期所出現的手法主義風潮。他們追求令人驚奇的、怪異的和不尋常的效果,如以變形和不協調的方式表現建筑,以夸張的細長比例表現人物等。但這種風潮并不重視空間本身的塑造,而僅僅只是有關于立面形式,甚至局部細節的視覺設計。

說白了,這只是一種有關圖像繪制的創造力,所以只能依附于薄薄的圖紙上。而建筑空間本身的組織方式,仍然是由一張張圖紙(平面圖、立面圖、剖面圖)等疊合在一起。改變的只是圖紙上具體繪制的內容,而非這種疊合方式,這使得建筑空間很難做出根本性的革新。

▲羅馬耶穌會教堂

總的來說,由于印刷術和紙張的普及,這個時期的建筑設計和傳播開始廣泛地在圖紙上展開。由于圖紙是二維視覺性的,因此人們下意識地更加注重建筑平面化的形式表現、比例關系、幾何構成等等,而建筑的建造藝術、人視覺感受、實際功能、空間體驗則要弱化很多。

2.3 攝影 · 照片 · 主題

隨著社會工業化的來臨,攝影技術工業化的發展取得了藝術地位。由于社會的進步,相機普及的范圍越來越大,建筑攝影作為一種新的再現形式而誕生。人們只需要輕輕按下快門就可以輕易地對建筑進行復制,而建筑逐漸失去了傳統的獨一無二的藝術光環,變成走向市場具有展覽價值的消費品。

▲相機之父——法國蓋達爾和他發明的第一臺相機

攝影的特點簡單講是三維的物體在二維平面成像,是一種平面藝術。在照片藝術加工或者技術限制下無法將一個真實的建筑完完全全以攝影的形式再現,但矛盾的是照片也是最能反映建筑真實樣子的工具,這讓攝影技術幾乎一經出現就在建筑領域大放異彩。越來越多的“擬像建筑”代替真實建筑成為人們對于建筑了解的第一印象。

在第二次世界大戰以后,美國著名建筑攝影家朱利亞斯·舒曼(Julius Schumann)拍攝了大量的南卡羅萊納的現代建筑的照片,并通過在美國舉辦的各種攝影展將其傳播出去,帶動了美國現代建筑的高速發展。因而被稱為“美國現代建筑的引路人”。攝影師成為建筑師的引路人,這難道不是很有趣嗎?

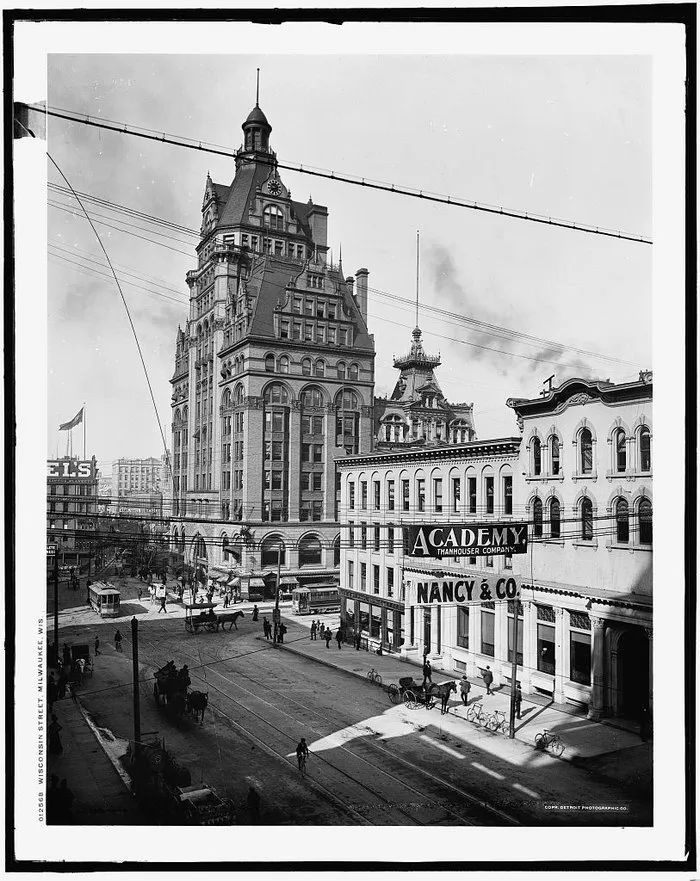

▲1900年拍攝:威斯康星街

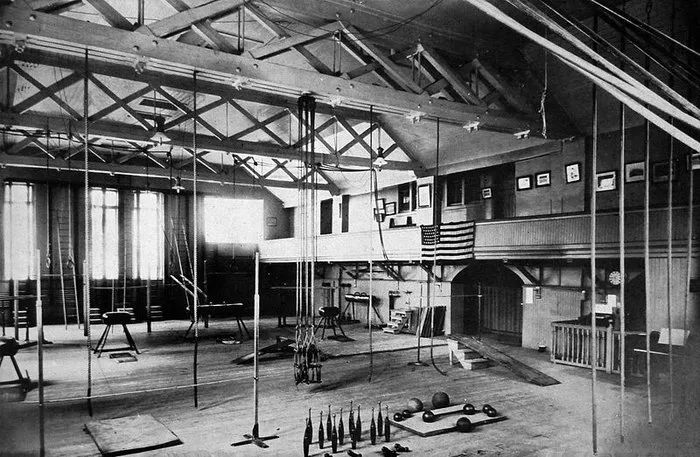

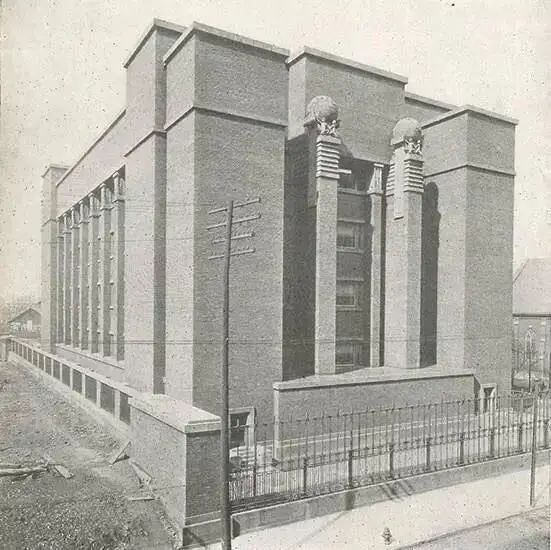

▲1914年拍攝:密爾沃基Turnverein體育館,現在被稱為特納大廳

在那樣的環境下,許多現代主義建筑師將建筑攝影作為極為重要的表達建筑思想和觀點的途徑。部分建筑師敏銳地注意到了攝影的潛力,如新建筑運動早期的建筑師們,有意地迎合甚至利用圖像傳媒的力量,使得建筑的圖像開始介入建筑創作之中,并導致了隨之而來的建筑創作“圖像化”傾向等問題。

比如弗蘭克·勞埃德·賴特(Frank Lloyd Wright)很重視建筑照片的拍攝,每一張刊登的照片都要經過精心修整。當《建筑實錄》刊登其未修飾過的拉金大廈的照片時,他憤怒地指責這一行為是“謀殺,全方位的謀殺”。

▲拉金大廈(1906)

在拍攝流水別墅時,他對建筑攝影師強調,希望他能夠透過蒸騰的水氣拍攝流水別墅,事實上,該拍攝視角也成為了流水別墅的經典拍攝視角。

▲比爾·赫德里奇于 1937 年拍攝的流水別墅

婭特里斯?克羅米娜(Beatriz Colomina)說:“現代主義建筑在雜志上傳播的意義大于其實際建成的意義,先鋒派的建筑在被發表出來以前并不存在。”結構大師彼得?賴斯 (Peter Rice)就曾抨擊攝影強迫建筑變得上相(以迎合拍攝需要),至少要在照片上看上去是完美的。

**可以說,這個時期攝影作為一種圖像,對于建筑設計的影響是建立在文藝復興時期的基礎上發展過來的。**而且這種演變不僅體現在建筑上,也體現在城市規劃上。

卡米洛·西特(Camillo Sitte)在《依據藝術原則建設城市》強調城市建設藝術應當重視城市空間的特征、比例、韻律等因素——盡管我們說道,這并不一定給實際的體驗增趣多少,因為這種尺度太大了。

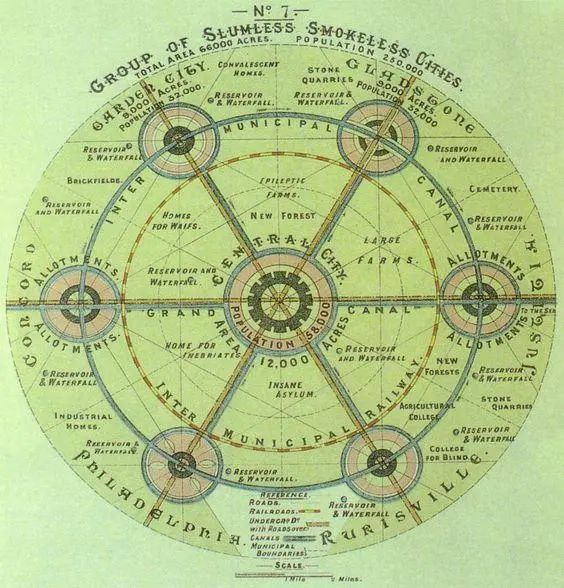

社會活動家霍華德提出花園城市,其結構主要是一個由核心、六條放射線和幾個圈層組合的放射狀同心圓結構,從圖紙上看,同樣具有強烈的幾何美學的價值。

▲花園城市示意圖

奧斯曼的巴黎改造遵循了一定的審美法則,道路修建和廣場的排布在平面上也遵守著圖像美學,六條新道路交匯的特魯卡德魯廣場建立起來,星形廣場是眾多道路的交匯處。

▲巴黎改造后場景

由此,我們可以看出這個時期的城市規劃同樣擁有強烈的圖像媒介的色彩。城市規劃必須要有藝術性,所以其城市格局就必須具有二維美感和幾何規律。城市空間圖像上的審美體驗成為了城市規劃的主導因素。

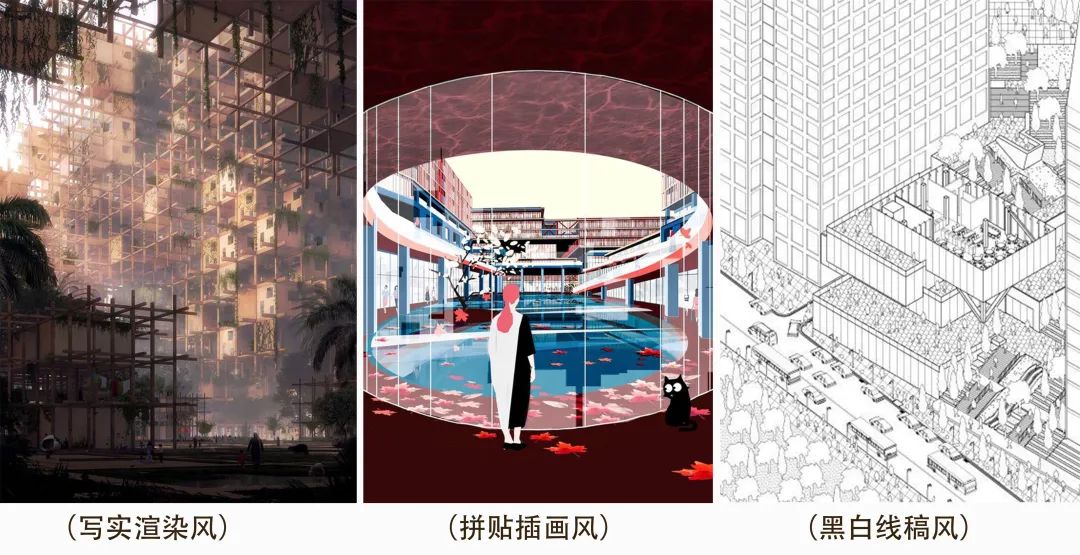

2.4 數字化 · 三維建模 · 體塊游戲

如今,建筑設計工具主要依賴于計算機,人們利用電腦繪制CAD 電子建筑圖紙,通過數字化技術在計算機中建立三維的虛擬建筑模型?。這時候平立剖圖紙不再是設計方式的唯一渠道,三維模型和效果圖的出現讓人們更加了解建筑的整體空間,于是建筑的關注點又從平面設計轉回到三維設計,這具體體現在兩個部分:

從好的方面來說,建筑設計終于一定程度上擯棄了圖像媒介的桎梏。馮果川曾描述它的建筑是“不要臉”的建筑。因為他的建筑總是沒有一個固定的、靜態的、可繪制的立面,而是更傾向于異形、曲面、錯層等等設計方式。很大程度上,這構成了當下許多建筑的主要設計方向,所謂的東西南北立面圖,甚至包括平面圖等等“傳統的設計工具”都很難表現現在的許多建筑。

▲海南史志館

▲崖州文體中心

但從不好的角度來說,建模工具的出現讓建筑設計從“繪畫游戲”變成了一個“體塊與積木的游戲”。盡管由于工具的進步,我們重新將建筑視為三維空間的創作,但是與古代不同,我們并不從人視點去討論空間(起碼不是第一反應),而是站在上帝視角去設計空間。

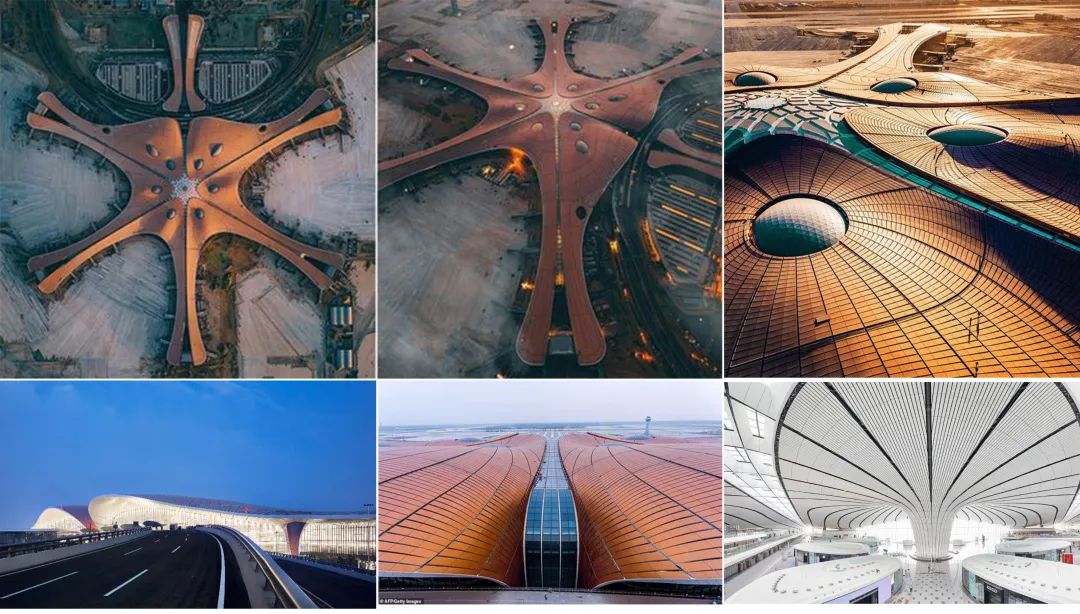

最典型的特征是,我們打開建模軟件首先看到的就是自上而下的鳥瞰視圖——為何?是為了展示真實的建筑體驗嗎?不是,僅僅只是因為這個視角方便建模而已。人們在屏幕前通過鼠標鍵盤來控制模型,運用各種“切割”、“旋轉”、“拉伸”等命令來擺弄模型。體塊感、層次感、凹凸感、形體感等等,這是在這種工作模式下流行的一套新的術語。因此,既然設計是自上而下的,那么對建筑的理解必然也要脫離地面。

▲大興機場不同視角建筑圖片

比方說,當我們談論扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)事務所的建筑作品時,一般都是自上而下的角度,從鳥瞰圖感受建筑的全貌。因為在人視角是很難理解建筑的設計邏輯的——顯然,你不理解眼前的這根曲線究竟從哪兒來,又要到到哪兒去。只有看它的鳥瞰圖,才能理解其芙蓉花的意向。誰讓建筑師本身就是用俯瞰的姿態去設計它的呢?

▲長沙梅溪湖國際文化藝術中心,扎哈·哈迪德建筑師事務所

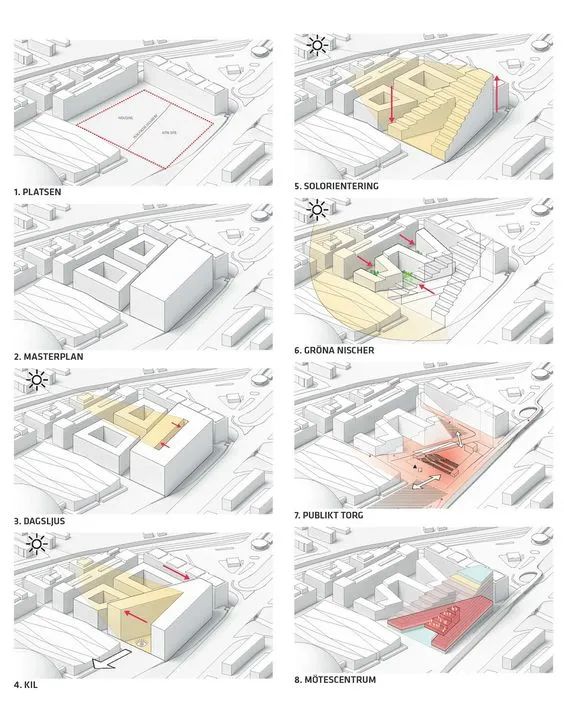

從上帝視角看房子使得現在的建筑很注重宏觀的建筑邏輯推演,各種分析圖孕育而生,它是建筑設計游戲化最典型的特征——為了滿足建筑日照,削掉房子一角;為了建筑內部采光,在房子中間挖個洞;為了把活力還給地面,把房子的裙角抬起來等等操作。而真實的效益,則由一個個箭頭簡單粗暴地解釋掉。

盡管,我們說對于理解建筑而言,這種化繁為簡的邏輯推演是很重要的一個方面,但它是否能夠反映建筑建成后的真實效益,則是需要打一個問號的。

▲Big,建筑分析圖

03、VR技術的出現對建筑設計意味著什么?

總的來說,隨著口語、圖紙、攝影、建模等設計(傳播)工具的不斷演變,人們先是從抽象的不可見的建造規律,轉向可見的二維藝術,再轉向脫離實際體驗的三維體塊;而這使得建筑設計也從重視空間結構建造規律,轉向重視立面平面視覺圖像,再轉向從上帝視角重視建筑造型和邏輯推演。但不管工具的演變讓建筑師更關注哪一部分,人們的實際感受總是處于被忽略的狀態。

▲虛擬空間

那么順著這個思維來看待未來的VR虛擬技術,它有可能彌補現在的缺陷嗎?我們是否可以想象,當人們可以進入虛擬世界,從人視角感受虛擬建筑時,建筑設計會不會既注重建筑宏觀造型也注重人的實際體驗或者說會注重從更多方面去給人不同豐富的感受呢?我們無從得知,但顯然,理解工具對設計思維的影響,目的是為了對其進行有意識地抵抗。從而盡可能獲得較為統一和獨立的設計思維,這應當是“建筑設計”一詞的本質,否則就容易變成“建筑圖紙設計”或“建筑模型設計”。

內容轉載自“一只建筑精”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網