伊斯坦布爾的圣索菲亞大教堂、南部的歷史古跡、卡帕多奇亞的熱氣球……歌聲中“浪漫的土耳其”,是很多人旅行愿望清單上的國家。

(圖源:unsplash)

然而這些天,我們一直在為這個美麗的國家揪心。

從當地時間2月6日凌晨開始,土耳其發生了一次7.8級大地震,一次7.5級余震,上百次4級以上余震……據央視新聞報道,土耳其地震專家艾哈邁德·奧文·埃爾詹稱,地震的強度百年一遇,威力相當于130顆原子彈持續爆炸了43秒。

這場地震,讓土耳其的多處歷史遺跡受到重創,比如建于公元2—4世紀羅馬時期的加濟安泰普城堡嚴重受損,東側、南側和東南側堡體在地震中坍塌。

?地震前的加濟安泰普城堡(圖源:pixabay)

加濟安泰普城堡在地震中受損(圖源:CNN)

更加讓人心痛的是那些逝去的生命。

截止到本文發稿之時,據土耳其和敘利亞政府及救災機構公布的數據,強震已造成土耳其及敘利亞兩國超過3.7萬人遇難。

(微博截圖)

震級高并不意味著一定致命,不牢靠的建筑,是此次地震造成大量人員傷亡的重要原因之一。

無數建筑物發生了“煎餅式”的坍塌,城鎮與村莊面目全非,有些地方甚至被夷為平地。土耳其災害與應急管理署12日發布的最新統計數據顯示,強震已造成2萬多棟住宅樓倒塌,土耳其的建筑質量也遭到了各界的質疑。

(圖源:紐約時報官網)

土耳其政府已經開始對“豆腐渣”工程的負責人下手了。

據土耳其阿納多盧通訊社報道,警方在伊斯坦布爾機場逮捕了試圖逃往黑山的地產商穆罕默德·亞薩爾·科斯昆,他所負責建造的一座12層的豪華公寓樓,曾聲稱是按照“最高建筑標準”建造的,卻在此次地震中倒塌,還損壞了附近的建筑物,建筑中的1000多人被埋。

土耳其地產商被捕現場(海外網視頻截圖)

目前,土耳其檢察院已經簽發了134份逮捕令,抓捕對震區劣質建筑負有直接責任的承包商和工程師,并在受地震影響的10個省份設立了“地震犯罪調查局”,要將建筑質量問題追查到底。

01

殺人的不是地震,而是原本就很脆弱的建筑

獲得諾貝爾文學獎的土耳其作家奧爾罕·帕慕克曾在散文集《別樣的色彩》中,描述過自己作為伊斯坦布爾人對地震的恐懼,他說,在這片受到地震威脅的土地上,大多數伊斯坦布爾的古清真寺和歷史遺跡,都至少曾被地震毀壞過一次,而對于普通民宅來說,政府擬定出來的防震標準所能應對的地震烈度很可能小于發生的地震烈度,并且那些建筑商根本不會照章辦事,他們會用更少的鋼材和劣質的混凝土,許多公寓樓的樓體通常會被加建幾層,立柱和承重墻被隨意拆除,使得原本脆弱的建筑更加脆弱。

而這場7.8級的強震,也證實了奧爾罕·帕慕克所說的。

(圖源:微博@新華網)

在土耳其的鄉村地區,用土坯、石塊等砌成的簡單磚石結構建筑占據主流,這些建筑在地震中不堪一擊,而在城市中,許多建筑物使用的混凝土質量不達標,很多建筑還建立在不穩定的地基上。

搜救人員發現,造成建筑物垮塌的主要原因是承載力不足,鋼筋較少,混凝土石子發黃、發脆,強度不高,很容易被破壞。

(央視新聞截圖)

據《中國新聞周刊報道》,一項由中東技術大學于2021年發布的研究結果顯示,在加濟安泰普的11萬棟建筑中,只有11%的建筑完全符合建筑規范,多達38%的建筑不符合抗震建筑規范,許多5~8層的公寓樓甚至在沒有正式批準的情況下,就建造起來了,城市公共建筑普遍使用的抗震結構設計,也存在著混凝土強度差、細節不達標等問題。

在1999年,土耳其也發生過一場7級以上的地震,當時土耳其就修訂了建筑法,要求所有處在地震活躍區的新建建筑執行新的抗震建造標準,還將全社會的銷售所得稅提高了一個百分點,作為抗震基金,用以修繕房屋。但隨著轟轟烈烈的造城運動的開展,戶型簡單可復制的商品住房大量涌現,很多建筑成了地震中的“鋼筋水泥殺手”。

(圖源:unsplash)

02

我們無法控制地震,但我們可以設計好房屋

我們無法預測下一次地震何時到來,發生在哪里,但我們可以建好房屋,提高房屋的抗震能力。

在20世紀80年代,新西蘭學者提出了“強柱弱梁”的抗震設計理念,即通過粱的斷裂來緩沖地震能量,但是柱不會斷,可以為人保留生存空間,然而這個方法并不是完美的,在強震過后,很多房子外表看起來還是好的,但已經完全不能使用了。

(圖源:unsplash)

東京工業大學的和田章教授,曾嘗試在建筑立面上加一個“搖擺墻”,“搖擺墻”并不坐落在地基上,而是通過一個支座與基礎連接,在地震發生時墻體在地震作用下可以隨著建筑一起左右搖擺,這個設計正在被很多國家采用。

新西蘭基督城Kilmore Street建筑的搖擺鋼結構(圖源:Dezeen)

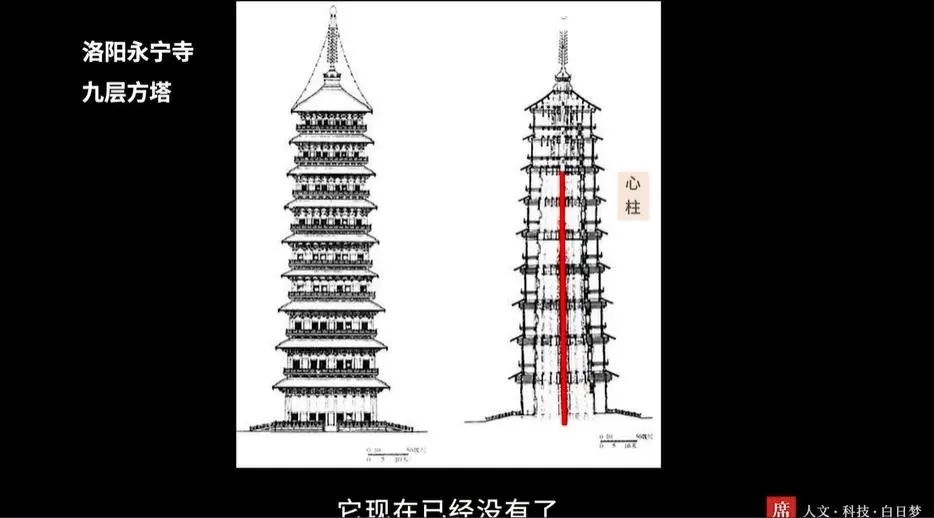

和田章教授“搖擺墻”的靈感來自日本寺廟里的五重塔,該塔的中間有一根非常結實的“心柱”,從塔底貫穿到塔頂。這其實是中國古建筑的智慧,這種結構形式最早是從中國傳到日本的,在一幅北魏時期洛陽永寧寺九層方塔的復原圖中我們可以看到,在塔的一層到七層的中間確實有一根“心柱”。

?(一席演講《防震于未然》截圖)

日本的民居,普遍在房屋和地基之間加入了減震層,也就是在建筑物底部添加橡膠層或者滑動承重座作為緩沖裝置,這樣就可以利用建筑物本身的晃動來吸收地震的能量。

世界上最大的單體隔震建筑正是位于土耳其,它就是伊斯坦布爾的Ba?ak?ehir松櫻都市醫院(Pine and Sakura City Hospital),建筑面積達100萬平方米,三棟主樓和裙樓均位于隔震層之上,共使用了2068套隔震裝置。

Ba?ak?ehir松櫻都市醫院(圖源:Arup)

讓建筑防震,也可以換個思路,在鋼筋混凝土之外,考慮更輕的建筑材料,畢竟在地震時,我們常聽說山崩地裂、房屋倒塌,卻很少聽說哪棵樹被震垮了。

竹子,是地震多發地區可以考慮的材料之一,竹子具有彈性,它的纖維形態和輕質的特性,使其能夠抵抗地震帶來的沖擊,用輕質竹子建成的建筑即使倒塌,對居住者造成的危險也較小。竹子還可以與其他材料一起使用,來增加建筑結構吸收能量的能力。

(圖源:VTN Architects,攝影:Hiroyuki Oki)

中國臺灣建筑師謝英俊則設計了一種“輕鋼結構”,采用鋼筋冷軋鋼作為結構骨架,配以輕質鋼地板和屋頂,這大大減輕了建筑的重量,從而使建筑結構能夠抵抗8級地震,并具有建造速度快、成本低等優勢。

(圖源:常民建筑)

03

震后重建,建筑師如何賦予生活新的意義

當面臨災難時,總會不禁感慨:建筑有多么華麗宏偉,一點兒都不重要,建筑的本質,是生活的庇護所,要保護受災的人們,讓他們在遭遇致命打擊之后,能重燃生活的信念和勇氣。

大家還記得去年卡塔爾世界杯時被刷屏的集裝箱球迷村嗎?每個集裝箱16平方米左右,生活設施齊全,現在,卡塔爾決定捐贈一萬個集裝箱給土耳其災區,援助受災人民,此舉一出,網友們拍手叫好。

(圖源:Twitter@qatar_fund)

地震過后,不少人也想到了建筑界的“俠客”——2014年普利茲克獎獲得者日本建筑師坂茂,從1994年盧旺達屠殺救助到阪神地震、印度海嘯,再到汶川、雅安地震以及日本東部海嘯,20多年間,坂茂始終奔走在抗震救災的第一線,運用紙建材的便宜輕巧、組裝迅速等特點,為災后無家可歸的人們,設計臨時的安身之所,保護他們的隱私和尊嚴。不知道這一次,坂茂的團隊會不會對土耳其伸出援手呢?

2011年2月,新西蘭基督城地震后,坂茂團隊用紙管建造的臨時大教堂,撫慰了人們的心靈(圖源:坂茂建筑設計官網)

1999年中國臺灣9·21地震后,建筑師謝英俊主持設計了震災邵人安置社區與文化復興基地項目,重建了42套住房,還新建了圖書館、部落教室、工作室和各種祭祀空間,安置社區布局以祭祀空間為主軸,一方面解決災民的生計問題,另一方面通過集體勞動來重新凝聚部落意識。

(圖源:常民建筑)

除了要讓災民的生活得以保障,建筑師也應該關注受難者精神上所承受的創傷。

當地時間2017年9月7日,墨西哥恰帕斯州托納拉西南137千里處海域發生8.2級地震后,墨西哥城的建筑師齊聚一堂,緊急提出了一項稱為“重建墨西哥”的聯合倡議。一座建造于1980年的教堂——圖拉圣堂(Santuario del Se?or de Tula)成了重點改造對象。

重建后的圖拉圣堂成了一座開放式的教堂,模糊的空間可以有多種用途,為每個人服務,教堂落成之后,當地人用一場彌撒儀式作為災后新生活的“啟動儀式”,建筑為人們帶來了心靈的慰藉和重生的希望。

?(圖源:Archdaily,攝影:Sandra Pereznieto)

在災難面前,希望更多的建筑師能夠擔起一份責任,來守護每一顆流離失所的心。

結語

此時此刻,災難還沒有過去,余震仍然不斷,土耳其和敘利亞的遇難者人數仍在增加。

我們祈禱一切都會好起來,也希望這場災難能提醒我們,要時刻保持謹慎、敬畏、真誠之心,不要再讓劣質建筑成為下一次地震的隱患。

在下一場災難發生之前,希望我們真的能做到防患于未然。

參考資料:

《土耳其大地震背后的人禍:建筑不達標是“致命傷”》 (《中國新聞周刊》,記者:曹然、陳佳琳,編輯:徐方清)

《防震于未然》(《一席演講2020-2022》,演講者:曲哲,中國地震局工程力學研究所研究員)

《建筑師“為”與“無為”,災后重建者:謝英俊》(Archdaily)

作者:孫琬童

本文經授權轉載自公眾號:鳳凰空間

精選文章:

“告訴老默,我想吃魚了” | 時尚魔術師的撿垃圾之道(魚頭)