“Art de Vivre”一詞來自于法語,原指一種將藝術品與歷史性公寓、高級私邸等生活空間完美融合的新策展方式。伴隨著高奢品牌、設計師、建筑師等與藝術圈的頻頻跨界,藝術卸下高冷的面具,以更親切、動人的面貌走進我們的生活空間,讓“Art de Vivre”變成一種凝練了藝術之美的嶄新生活方式。

德國克羅伊茨貝克公寓 ?

設計:TAKK ?? Nate Cook

盡管藝術圈里的“Art de Vivre”式策展還算得上新鮮事物,但法國人對“Art de Vivre”并不陌生。從人文光輝迸發的文藝復興時代開始,法國人便孕育出讓生活變得藝術起來的美學意識,上至名媛貴婦的沙龍客廳,下到街頭巷尾的世俗建筑,曾經主要為教會服務的藝術終于從宗教的枷鎖中解放出來,融入到真實的世俗生活中。這不僅啟迪了人們的精神需求,更讓巴黎作為藝術之都璀璨至今。

豪斯曼公寓中的“Private choice”私藏展? ? Private choice

漫步在巴黎的街道,濃縮在一磚一瓦里的800多年藝術之美,很難不觸動著正深陷于21世紀精神失落的現代人。或許是出于對這種藝術所展現出的精神力量的追溯,2012年,被譽為“世界藝博會先驅”的法國“巴黎國際當代藝術博覽會”(FIAC),首次將一場展覽“Private choice”搬進生活私宅中。

于是,每一年在臨近香街和大皇宮的經典巴黎豪斯曼公寓中,人們都會欣賞到時下最具潛力的藝術藏品,以及它們陳設在家中的數十種美的模樣。再加上家居香氛、烹飪和音樂等多種極具生活感元素的融入,由五感出發,非常直接地觸動著人們對藝術的感知力。

布魯克林公寓的15 Orient畫廊??15 Orient

很快,“讓生活藝術起來”的浪潮自巴黎涌向北美。無論是布魯克林東威廉斯堡的維多利亞式公寓中的15 Orient畫廊,還是紐約曼哈頓西村的11號公寓畫廊,越來越多的藝術機構脫離過去刻板的白立方展覽空間,直接讓藝術“住”進家里,為藏家和大眾,提供美好居室的靈感。

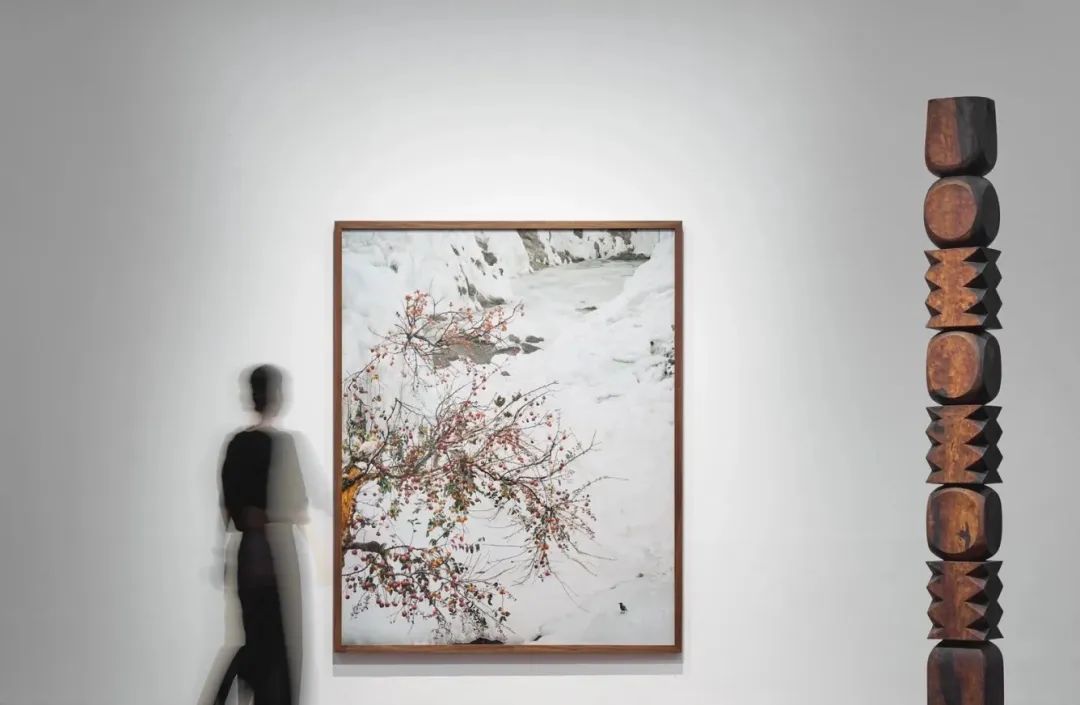

在當代藝術飽受爭議的今天,大眾與藝術的交集仍僅局限于欣賞與觀賞層面,藝術收藏尚還是少數富裕階層才能玩得轉的娛樂。但“Art de Vivre”所展現出的“生活藝術”,確實打破了藝術與大眾的絕對壁壘,塑造起人們對生活更高一級的審美力。

11號公寓畫廊Alyssa Davis ?? alyssadavisgallery

在全球化的今天,中國的設計師和藝術家們對于世界趨勢的感知力變得越來越強,也不再甘于單純地形式模仿,而是在不斷摸索和嘗試中,尋找著更適合中國人的“生活藝術”。

與國外直接將畫廊搬進小眾、極具私密性的居家空間略有不同,國內的大多數藝術機構或品牌商,更樂于直接打造一個公共的生活藝術空間。

阿拉里奧畫廊上海 ?

設計:名和晃平 ?? Ariario Gallery

就在去年年底,作為在國際藝術舞臺上有著重要作用的亞洲藝術機構阿拉里奧畫廊,終于在上海徐匯區的芒果廣場落地,并同步推出旗下Long-Live風格生活方式集合店”ART LOVERS PARTNERS”(ALP)。在這里,藝術家、設計師和實驗性品牌的作品都被陳列其中,讓購買藝術作品變得像買一件家居飾品一樣順其自然。

除了藝術機構的生活集合店外,許多設計師聯合藝術家打造場景式展館,將收藏級的家具和藝術品融于生活實景中,讓經典設計與現代藝術在空間中碰撞出新的生活靈感。

北京Yuan?Museum展廳??? Yuan?Museum

諸如開在北京草場地藝術村的Yuan Museum,就像是圍繞著生活美學而打造的一個藏家的私人藏品空間。

在整座博物館中,收藏有家具、藝術地毯、漆器、陶藝、繪畫、藝術裝置等諸多門類,完整地展現出一個世紀以來東西方的生活方式美學源流與脈絡。當觀者走進空間中,生活化的展陳,很難不讓人在腦海中浮現出“這件作品擺在家里也不錯”的想象,讓普通人也能輕易走進藝術,理解生活之美。

如今,藝術家、藝術機構與生活方式類品牌的跨界合作屢見不鮮,這不僅讓一些不太了解藝術行業的消費群體看到自己,終于走出自囿的圈子;也為品牌賦予了更多的精神、文化屬性,吸引來一批越來越尋求精神居所并愿意為文化買單的高凈值消費群體。誠如,Yuan Museum的創始人兼策展人宋濤所說,這種藝術與生活的交融之美,將構建出當代中國人未來的精神居所。

安徽合肥?Zanotta家具美術館 ?

設計:Has ?? 蘇圣亮

當代經濟學者斯蒂芬·邁爾斯認為,“隨著時代變化,藝術消費正在經歷大眾化、世俗化、符號化和商標化的演化”。在我國全面市場化短短40多年間,伴隨著時代的發展,國內城市居民消費取向已由物質需求邁入精神領域,藝術消費水平正在飛速提升。

僅以上海為例,據上海市統計局、城市經濟調查大隊發布的數據來看,自2000~2017年,人均藝術消費水平從1287元提升到5124元,增加3.98倍,年增長速度為9.02%,成為我國東部發達城市藝術消費的領頭羊。

上海融舍??? 曾建龍

2019年,上海融舍藝術空間就曾“Live in Art,live your style”為主題,在藝術家雷紅與跨界設計師、藝術家曾建龍的帶領下,聯合多位知名藝術家,展現出國人的生活藝術居所多種可能。在一個個“生活藝術”展覽和空間的帶動下,越來越多的消費者開始打造自己的藝術居所,同時也呈現出更多的個性化審美取向。

像仍是高端市場主力的70后,大多偏好內容具有深度、風格相對經典的當代藝術,在他們的審美取向影響下,大多數“高端的藝術化生活空間”以經典為脈絡,構建出具有當代性的生活記憶體驗空間。

四川成都藝術私宅?

設計:舍下草堂? ? 紅旗攝影?& 阿醒

而90后作為高端市場上的新銳力量,則對裝置、大色塊、抽象的藝術作品更敏感。在居住上非常強調“去風格化”的審美,也讓他們空間里的非制式設計有更多的呈現。同時,在互聯網和數字技術的催生下,潮玩和限量級藝術品也在不斷地挑戰著傳統設計和居住方式。

上海收藏者之家?

設計:非作建筑 ?? CreatAR Images

英國作家阿蘭德·波頓曾說過,“藝術可以彌補我們心理上的缺陷,藝術是一種具有療愈性的媒介,能夠協助引導、規誡以及撫慰藝術品的欣賞者,促使他們成為更好的人。”在精神失落的當代,一種逐漸走向大眾的“生活藝術”在帶給人們無限美好居住靈感的同時,也增加了人們對生活細微處的感知力,重新找回生活的精神性與美好。

廣東順德S居所?

設計:衡建筑? ? 阿水

??編輯部的話

不是每個人都有條件與藝術“同居”,但當原本高高在上的藝術主動地走進我們的生活場所,展現出生活變得更美好、動人的諸多模樣之后,相信即使是普通人也能在純粹美的視覺享受中,練就一番“設計”的生活自主能力,而這正是藝術所賦予每個人平等的精神之力。

特約撰文 | 張羽

平面設計 | 王津? ?排版 | 武陵人

圖片 | 網絡、谷德設計網、攝圖網

監制 | JAY

新媒體運營 | JEAN

品牌運營 | 子溪、侯雨

本文經授權轉載自公眾號:回響之外

精選文章:

“蘋果發布全新Emoji”——是否也可以做成這些有趣的衍生設計?