說起文字設計,普通人總覺得它離我們很遙遠,屬于不太了解的那種存在——第一反應大概是宋體、黑體、方正,商品包裝上的字,又或者城市雨夜中的七彩霓虹招牌。

字體設計?雨夜?霓虹燈?/Unsplash

字體設計?雨夜?霓虹燈?/Unsplash

在目前國內的設計行業中,人們對圖像的關注度遠遠比字體要高得多。我們對字的理解也都大多停留在文本含義而不是它的呈現方式上。

但字體設計真的只可遠觀嗎?身為普通人的我們,又需要做什么才能成為字體設計師呢?

左佐是左佐工作室的主理人、一位字體設計師、暢銷書《設計師的自我修養》《治字百方》《排版的風格》和《字里風景》的作者,同時也是SGDA深平協會員。我們與他聊了聊字體設計與我們的距離。

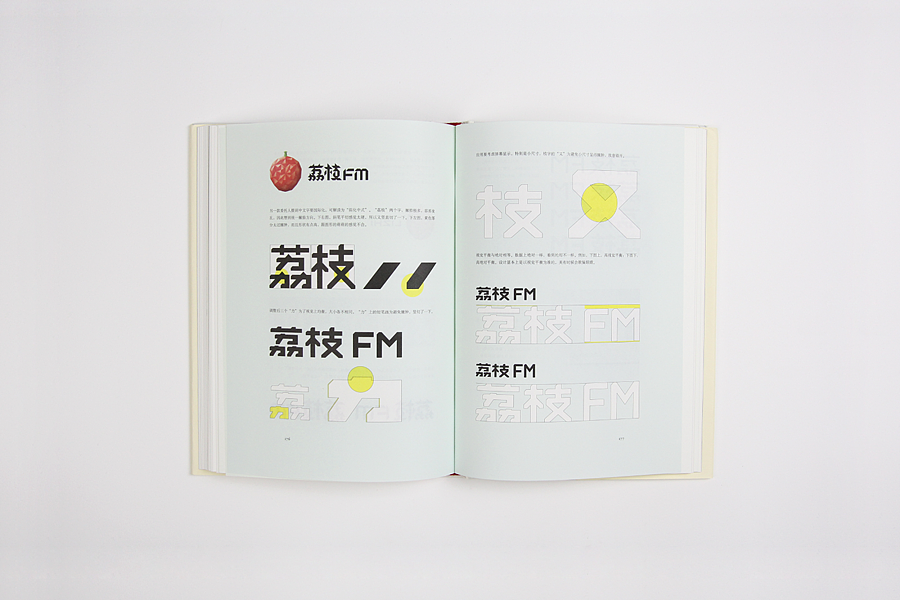

《設計師的自我修養》中關于《荔枝》logo的部分。/受訪者提供

《設計師的自我修養》中關于《荔枝》logo的部分。/受訪者提供

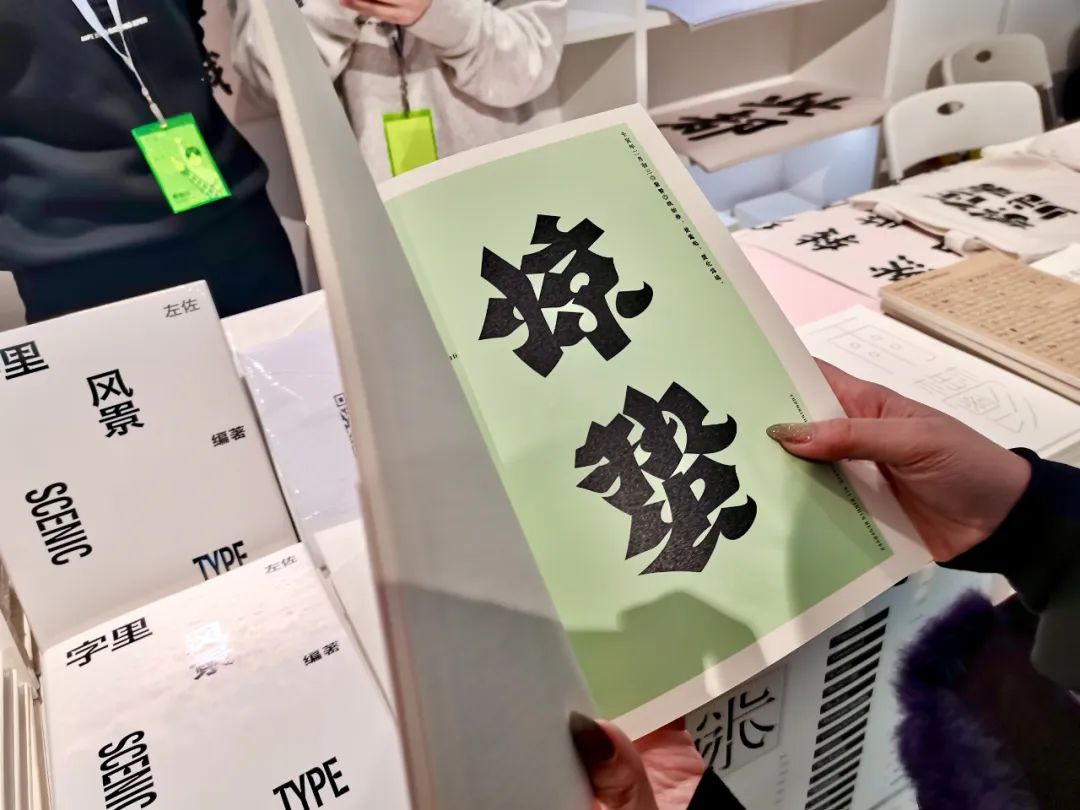

2月16日,廣州BIGGER書展,《驚蟄青年》記者翻開一本有關于廿四節氣的書,迅速找到“驚蟄”那一頁。?

BIGGER當天的現場實拍,不愧是驚蟄!這一刻人與字的共鳴,跳脫了節氣,也跳脫了設計。“驚蟄”二字此時和讀者的關系是私人化的,蘊含個人情感的。

這是我們與左佐的遇見。

除了琳瑯滿目的書,他這次的展品還有限定款的 “榮華南41號”帆布袋。

以老街為靈感的帆布袋。/受訪者提供

以老街為靈感的帆布袋。/受訪者提供

和其他受過電腦精準打磨的字體不一樣,“榮華南41號”的招牌來自越秀區的一個老小區。左佐說:“這幾個字很好看,意思也很好,你可以解釋成‘榮華如南柯一夢,不如肆意生活為好!’當然還有一個更悲觀點的解釋‘榮華太難,死了好!’。”雖然不知道這塊招牌的來歷,但也多虧這份未知,讓我們可以去自由暢想。

如今被工作推著走的我們習慣于穿梭在大街小巷,卻鮮少有時間慢下來揣摩一座城充滿古早味的文字印記。很多人意識不到,文字設計也是具備時效性的。

有的幸運兒會因為“主人”的偏愛被保留下來,但更多的正在逐漸被人遺忘。?

買不到的公用電話牌。/受訪者提供

買不到的公用電話牌。/受訪者提供

“《字在城市》那本小書里,我拍了一個‘公用電話’的字,我記得是在路邊報刊亭買水,邊上坐著一個阿叔和一個阿姨在用粵語聊天,我抬眼看到門上貼著一個舊式的‘公用電話’鐵牌,緊挨著的是新式的,不過都已經是過去式了,已經沒人用公用電話了。我問阿姨這個賣不賣,老板說不賣,自己留著。我還挺開心,覺得有些人的有些東西是不會被錢買到的。”

活在21世紀的我們每天在鍵盤上敲敲打打,就連拿手機摸魚的時候也逃不開文字的魔爪。但我們對文字的了解,其實不如我們想象的那樣多。

很多字,我們用不上,也接觸不到。大多數人一生中日常使用的,僅僅占國際碼6763個漢字里的3000多個字而已。設計一套字體需要了解和做完6000多個字,平日的包裝設計、平面設計用到的變形字、生僻字也比普通人更多。

就好比隨處可見的星巴克咖啡。/Unsplash但至少在看咖啡店logo、奢侈品名字和包裝袋上的文字時,我們能直觀地感受到自己與文字設計的關系。?

文字設計,很專業,也很接地氣。它源自于生活,為生活服務,我們也服務于它。

成為一個看上去冷門又高端的文字設計師,需要分幾步?

左佐工作室公眾號的推文里,有一篇文章講述了他其中一位學生的故事。這位學生沒上過大學,在做過各種普通工作后,最后投奔了字體設計。

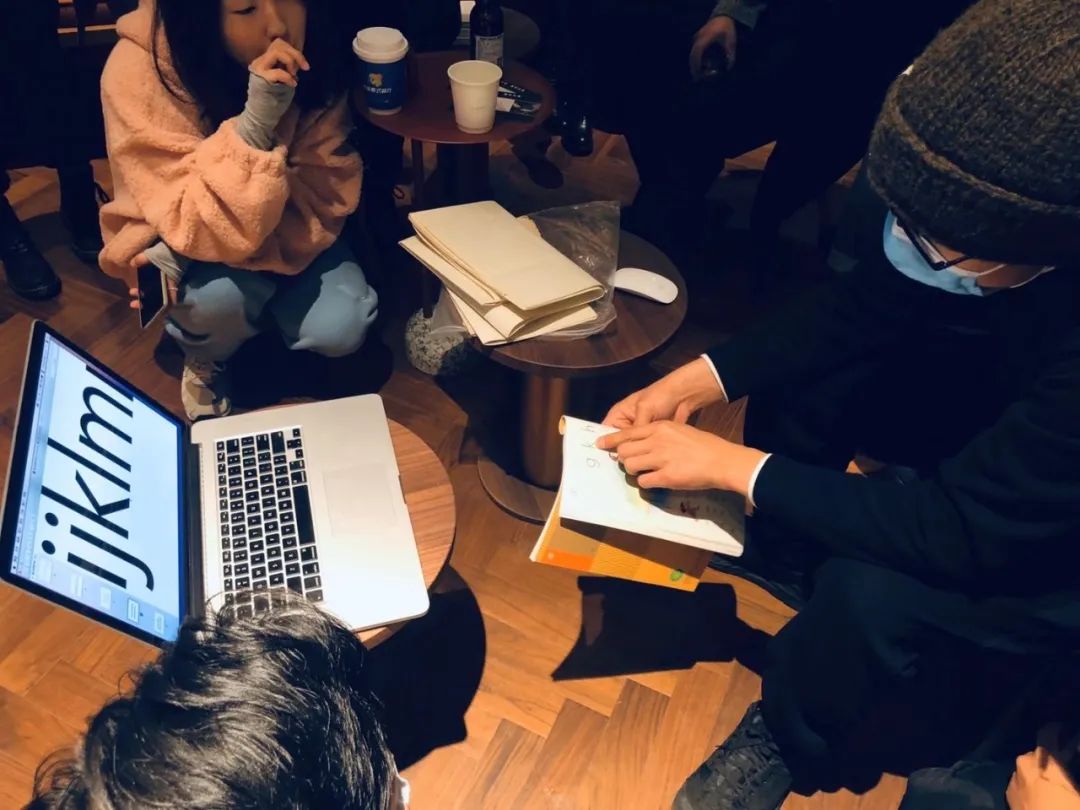

多人的線下教學終于又能實現了!/受訪者提供

多人的線下教學終于又能實現了!/受訪者提供

一個人如果沒有傳統意義上的高學歷,是否適合做字體設計?

諺語有云:只要功夫深,鐵杵磨成針。在左佐的眼里,“任何技能的獲得都與學歷無關,只需要長期大量的刻意訓練,基本都會掌握。”

通俗一點可以理解為,只要你見到的東西足夠多,你不需要通過上哈佛來判斷某件物品是不是丑東西一樣。當然,我們對美和丑的定義各有千秋,但審美和制造美的技術的確可以日積月累。左佐一開始就并非專業學設計出身。“我寫過書,賣得也不錯;上學的時候,作文經常被當范文讀;小時候我媽找人給我算命,說我長大了是用筆桿子謀生……”他談起自己與文字的宿命起源。萬萬沒想到,算命先生的以文字為生,竟然是以設計文字為生。

從硬件上來說,要想做字體設計師,得有一臺可以安裝adobe、illustrator和字庫軟件的電腦。一般蘋果電腦用的字庫軟件是glyphs,PC機用fontlab,緊跟著就是學會使用這些工具。

其次是得做到學習與積累、堅持和自律。用一個量化的例子來說,如果想做一套字庫,一個人一天做10個字,做完6763字就需要近兩年。

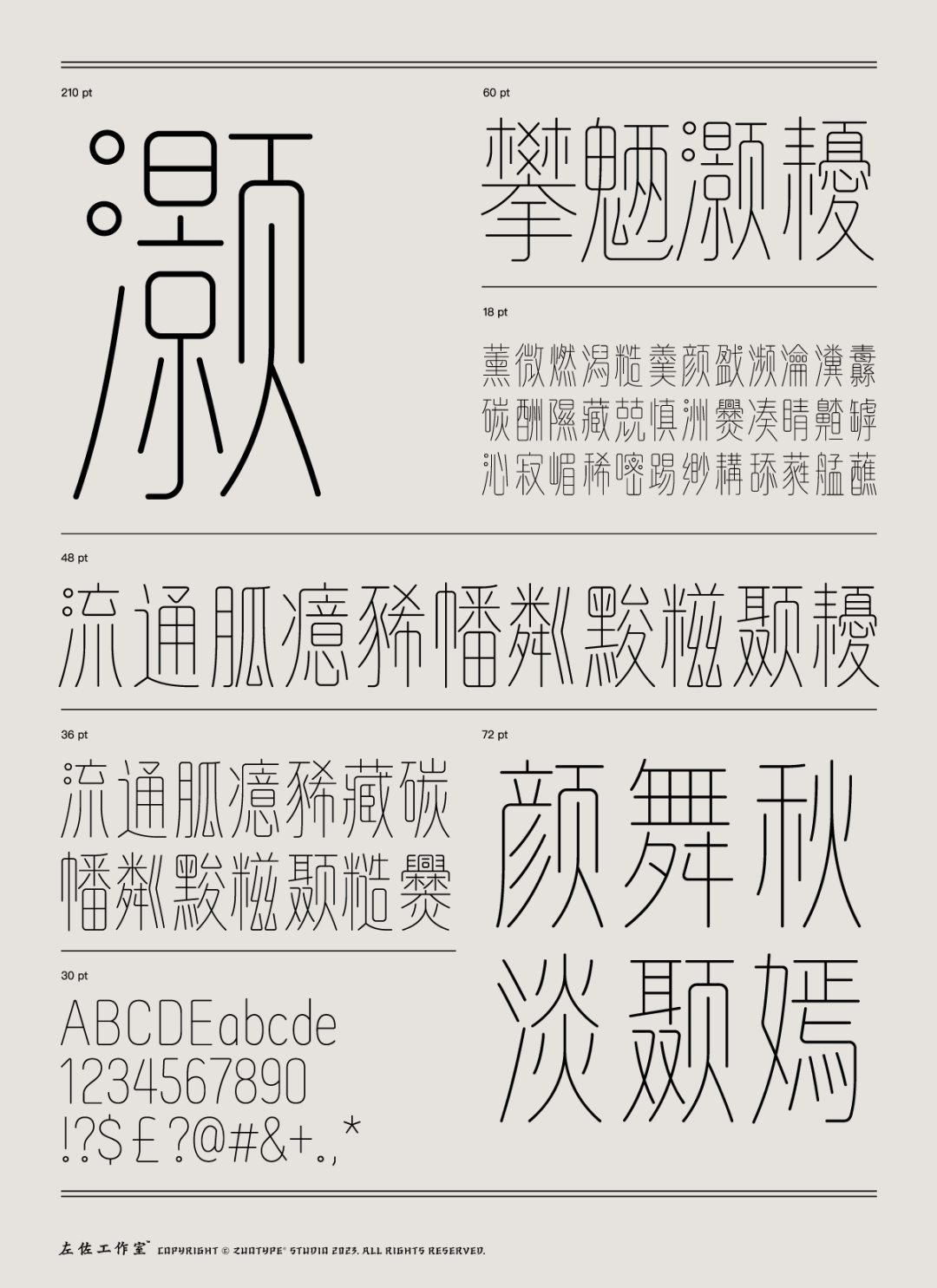

?《雨線體》里確實能看到很多生僻字。/受訪者提供

?《雨線體》里確實能看到很多生僻字。/受訪者提供

左佐在方正字庫發布的第一套字庫雨線體,就用了兩年半的時間。

他說:“要命的是這兩年半是一個不斷妥協、成就感逐漸降低的過程,漢字數量和樣式太多,過于個性的設定,勢必會導致一些漢字難以匹配,所以就會妥協。更要命的是,一年前設計的字形,一年后再看會因為眼光變化而一再調整。所以,我的經驗是,開弓不回頭,做完再回頭。允許瑕疵,但杜絕敷衍。”

”允許瑕疵,但杜絕敷衍!“/受訪者提供

”允許瑕疵,但杜絕敷衍!“/受訪者提供

技術可以分享,但閱歷還是得靠自己積累。作為一位資深的字體設計師,他表示就算能把自己摸爬滾打的經歷都復述出來,但所有的事情也還是得靠當事人經歷過才能親身領悟。

人們習慣向前展望未來,他卻喜歡向后重溫過往。向前的終點是死亡,向后卻能看到讓人珍視的東西。年歲越小的人經歷少,失去的也越少,所以不會承載對很多失去的東西的祈求、惋惜的沉重感受。隨著歲數增長,人的情懷與寄托就越多。

“就像你看到一個人,肯定會知道他有一個更原始的版本,他爸和他媽。無數舊東西會融合成新東西,新東西的一半基因來自于舊東西。”

他設計的字體《國風鉛印宋》就是對冷門字體的復刻保存。/受訪者提供BIGGER展覽結束的傍晚,左佐打車回家。出租車司機師傅用一口廣普問道:“靚仔,這附近怎么這么多人?”他說:“這邊有個書展,周末來了很多人。”于是,司機師傅滿足地說:“廣州的活力又展現出來了啊!”

“舊”的人與字造就歷史,“新”的人與設計負責解構重組、再賦予它新的活力。城市與市民、字體與設計之間一直是如此緊密。

撰稿?瑞亞

編輯?西西

校對?楊潮

排版?吳魯笑

本文經授權轉載自公眾號:驚蟄青年

精選文章: