疫情三年,昔日的網紅書店“言幾又”“貓的天空之城”陷入閉店危機,有最美書店之稱的“鐘書閣”和“方所書店”也關閉了部分門店,還有更多獨立書店悄然消失……

據中國書刊發行業協會和出版業門戶網站百道網新出版研究院發布的《2020—2021中國實體書店產業報告》統計,單是2020年,中國就有1573家書店關閉。

(圖源:pixabay)

(圖源:pixabay)

以往,面對電商不斷蠶食圖書市場份額,手機搶走人們閱讀時間的挑戰,不少書店給出的應對方式是,將設計發揮到極致,拼命提升顏值。

一家家網紅書店崛起,就連靠著紅色招牌在全國遍地開花的新華書店,也邀請了日本建筑大師安藤忠雄對一些書店進行了新的設計。

書店要不要過度追求設計感和顏值?曾引發過熱烈的討論。有人認為這是在舍本逐末,丟掉了書店應有的精神,但畢竟,這也是迫不得已之舉。

事實證明依靠設計并不能解決書店經營的根本問題,很多人來了拍完照就走,反而讓閱讀退居到了次要的位置,書店顏值并不能拯救它。

(圖源:安德馬丁公眾號)

(圖源:安德馬丁公眾號)

真的是人們不喜歡讀書了嗎?

當然不是。

書籍,永遠都是一片人文圣境,在每個人心中都占據著重要的位置。美好的閱讀空間總是能令我們心生向往。

位于阿那亞社區的海邊孤獨圖書館,從開館至今一直人員爆滿,總是需要限流。

(圖源:直向建筑官網)

(圖源:直向建筑官網)

剛開放不久的上海圖書館東館,在內測預約通道開放的當晚,幾千個名額被瞬間秒空。

(圖源:Archdaily,攝影:田方方)

(圖源:Archdaily,攝影:田方方)

那么,我們到底需要怎樣的閱讀空間呢?

01

著名建筑師+大片=網紅?真正的美不在“皮”,而在“骨”

著名建筑師、室內設計師打造的適合“出片”的氛圍,高大上的選書,濃郁的文藝氣息,雅致的環境……網紅書店總是有意無意營造出一種“不食人間煙火”的感覺。

在“孤獨圖書館”之后,又有大量網紅涌現。

建筑師馬巖松帶領MAD建筑事務所設計的云洞圖書館,靜靜矗立于陸地與海洋的邊界,雕塑感極強的白色混凝土建筑就像一朵漂浮在海上的云,從剛一開工就備受期待。

(圖源:MAD,攝影:存在建筑)

(圖源:MAD,攝影:存在建筑)

惠州懸崖邊的海上書屋,是新晉的網紅項目“一滴水圖書館”,圖書館依托周圍的巨石成功“站起來”,與周圍的山丘景觀相互呼應,整座圖書館仿佛懸浮在半空。

(圖源:三文建筑,攝影:金偉琦)

(圖源:三文建筑,攝影:金偉琦)

這些網紅圖書館成了旅游景點,慕名來打卡的大有人在,但里面究竟有多少好書,又有多少人能留在里面好好讀上一天書,就不得而知了。

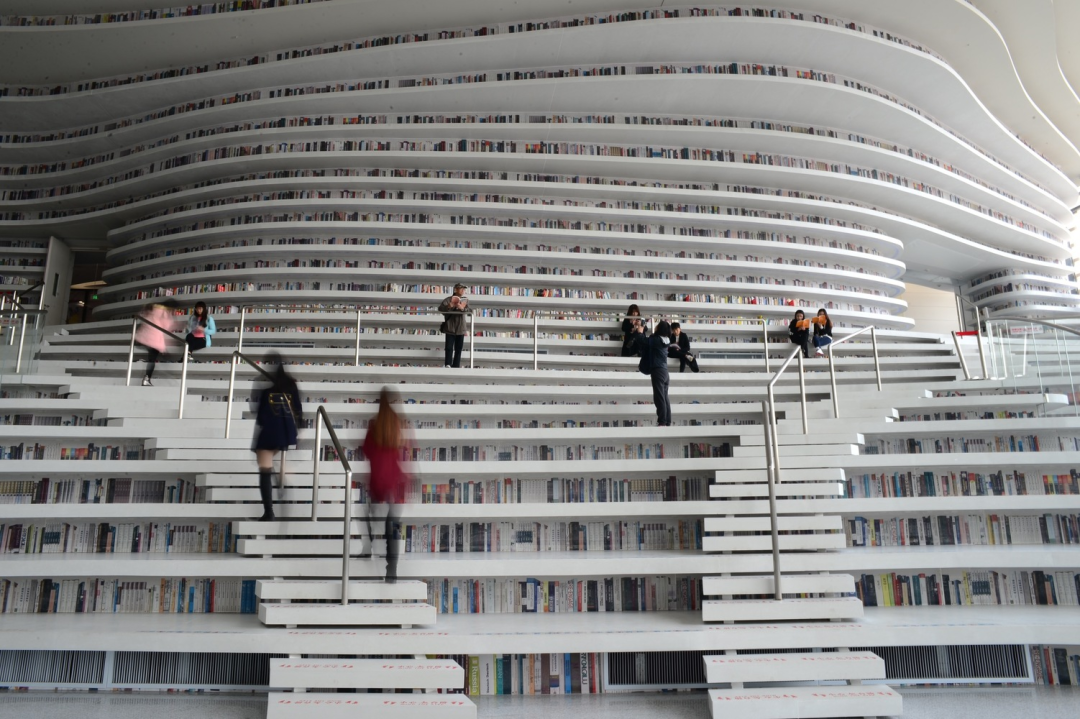

高聳入云的“書墻”也是很多網紅圖書館的標配,似乎只有學會騰云駕霧才能獲取到知識。

比如天津濱海圖書館,以“眼睛”為造型,以“書山”為立意,中庭大廳里從地面一直延伸到天花板的巨型白色書墻,形成強烈的視覺沖擊,卻對于圖書的取閱造成了許多阻礙。

?(圖源:MVRDV官網)

?(圖源:MVRDV官網)

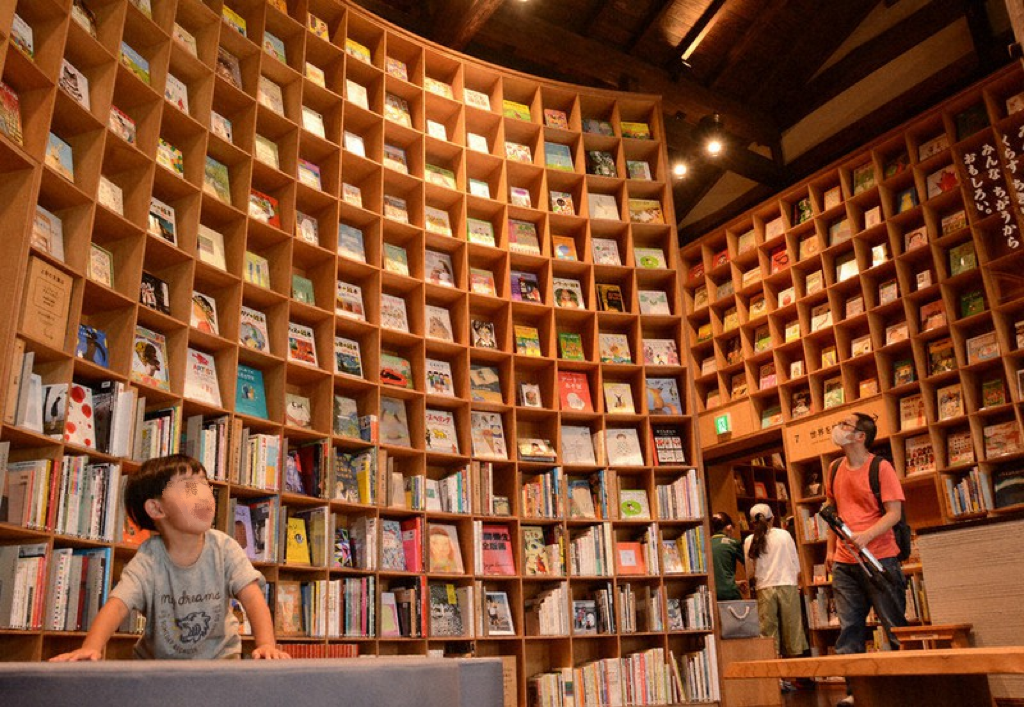

安藤忠雄設計的“童書之森”兒童圖書館,為了體現出“森林”的感覺,也設置了超高的書架,孩子們紛紛表示不解:“這些書要怎么拿到呢?”

(圖源:NHK News Web)

(圖源:NHK News Web)

這也不是安藤忠雄第一次因為“書墻”而翻車,之前的司馬遼太郎紀念館,落地玻璃窗的設計,導致太陽直接照射在書墻上,對書籍造成了損壞。

?(圖源:安藤忠雄建筑研究所)

?(圖源:安藤忠雄建筑研究所)

其實,“最美書店”真正的美不應該在“皮”,而應該在“骨”。

比如日本的蔦屋書店為何能持續走紅?顯然不是因為它的“高顏值”,而是它的舒適性以及對細節設計的重視。

通過用心沉淀打造的舒適的閱讀空間,是蔦屋書店的差異化競爭策略,把書店的零售場所設計成一個舒適的空間,將商品的購買過程愉悅化,消費者自然覺得沒白來,身心的體驗遠比眼睛的震撼重要。

上海前灘太古里蔦屋書店的定位為健康的社區(Wellness Community),旨在營造讓人身心愉悅的環境,激發人們對美好生活的憧憬(圖源:蔦屋書店官網)

上海前灘太古里蔦屋書店的定位為健康的社區(Wellness Community),旨在營造讓人身心愉悅的環境,激發人們對美好生活的憧憬(圖源:蔦屋書店官網)

蔦屋書店的室內設計通常會用日本特色的原木,動線設計要保證客人隨手就能拿起一本書,就像在自家客廳里一樣悠閑舒適,店中的擺設不會刻意選擇高級品牌,而是盡量選擇有質感的,讓人放松的。

蔦屋書店代官山店(圖源:蔦屋書店官網)

蔦屋書店代官山店(圖源:蔦屋書店官網)

設計,永遠要服務于人的需求。我們希望一個理想的閱讀空間,能真正實用、回歸閱讀的本質,解決讀書人的需求和問題。

02

人人都愛去的地標圖書館,開始歡迎人們“不來讀書”

今天,我們身處“每個人手機里都裝著幾座圖書館”的全媒體時代,人們還需要一座什么樣的圖書館?其實在信息高度發達而時間碎片化的時代,圖書館、書店的意義反而更加寬廣,我們可能需要的不是書,而是有書的環境所帶來的寧靜。

21世紀初,建筑師雷姆·庫哈斯就進行了一場“圖書館革命”,在他的西雅圖公共圖書館的設計中,書并不是主角,而是塞滿了庫哈斯所提倡的城市功能:聚會、用餐、親子活動……

(圖源:Archdaily)

(圖源:Archdaily)

芬蘭赫爾辛基頌歌圖書館,也是一座“歡迎大家不來讀書”的圖書館。建筑的底層是通透的,營造了能一直延伸到室內的城市廣場。

(圖源:ALA Architects)

(圖源:ALA Architects)

圖書館的二層和底層成了免費的游樂場和大客廳有,咖啡廳、餐廳、電影院、創客空間、影音制作空間,即使是流浪漢或難民,也可以自由進出。孩子們來這里打游戲,大人們在這里聊天、玩樂器、織毛衣、看電影……

(圖源:ALA Architects)

(圖源:ALA Architects)

上海圖書館東館的設計也采用了相似的策略,公共空間的面積達到了80%,除了四個有了近6000個坐席的閱覽空間外,報告廳、小型放映廳、演播廳、室內音樂廳以及具備復合功能的活動空間均免費向公眾開放。

上海圖書館東館的設計者、Perkins&Will和SHL建筑事務所董事及設計總監Chris Hardie表示:“經歷了存儲文獻的1.0時代,整合技術的2.0時代,思考讀者體驗的3.0時代和融入多元服務的 4.0 時代,圖書館設計如今正式步入了建筑與自然重新融合的 5.0 時代。今天的圖書館是與我們生活密不可分的‘第三空間’,是一個介于家和辦公室之間的高度個人化的場所。”

(圖源:Archdaily,攝影:RAWVISION Studio)

(圖源:Archdaily,攝影:RAWVISION Studio)

還有武漢圖書館新館的方案,底層寬闊的公共空間,面向游客全天開放,梯臺上類似展館的空間容納了圖書館所設置的不同功能,“峽谷”形態的設計將空間分隔為不同的區域,例如安靜的閱讀區、共享工作區等。

(圖源:MVRDV)

(圖源:MVRDV)

閱讀空間也可以成為隨處可見的“城市客廳”。

紹興齊賢下方橋城市書房,以“微創手術”的方式,在危房原址上建起,新建建筑與周邊的建筑既融合又有差異,由圖書館、咖啡館、室外大臺階三部分組成。

(圖源:以靠建筑,攝影:章魚見筑)

(圖源:以靠建筑,攝影:章魚見筑)

閱讀空間最大的價值,是啟蒙。

在北上廣等一線城市,書店、圖書館并不稀缺,但在一個小村莊,圖書館就成了點亮一顆顆心靈的火花。

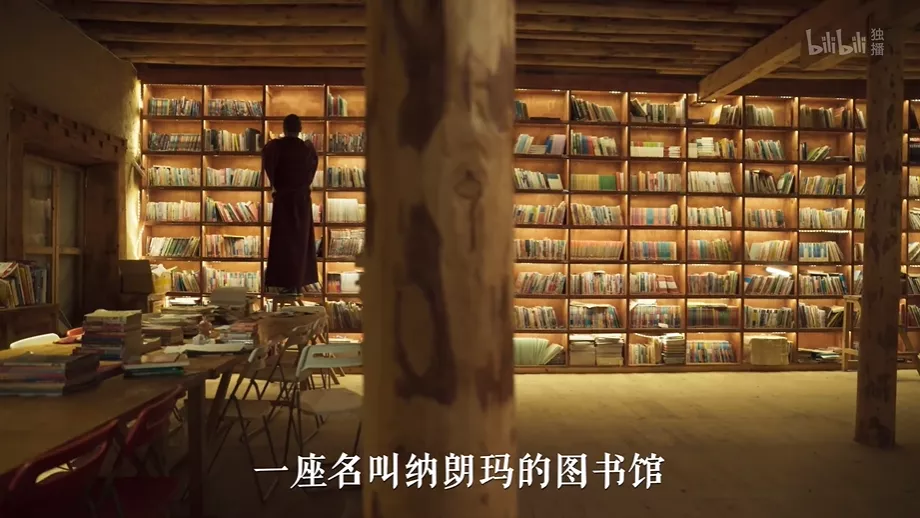

紀錄片《但是,還有書籍2》中介紹了四川甘孜的納朗瑪公益圖書館,這是由藏族僧人久美憑借一己之力建成的,雖然圖書館說不上有什么設計感,但許多孩子通過書籍瞥見了另一個世界,考上大學,改寫了命運。

?紀錄片《但是,還有書籍2》截圖

?紀錄片《但是,還有書籍2》截圖

我們今天的鄉村里,出現了越來越多的活化“空心村”的閱讀空間。

位于湖南省通道侗族自治縣坪坦河流域的高步書屋,是由中國西南少數民族傳統的“干欄式”建筑為設計起點,打造成的一個村民們可以在此互動的公共建筑,也供小朋友玩耍的時候坐下來看書。

(圖源:ArchdailyPeter W Ferretto)

(圖源:ArchdailyPeter W Ferretto)

理想的閱讀空間,最重要的不是有多美,而是幫助了多少人,在信息爆炸的今天,我們更需要一個能讓我們感到愉悅、寧靜和神圣感的空間。

03

閱讀與經典建筑的組合,能否成為永恒流傳的詩篇?

最好的書店,不僅僅是販賣書籍的地方,它們往往也是歷史悠久的建筑杰作,是一座城市,乃至一個國家的文脈延續之地。

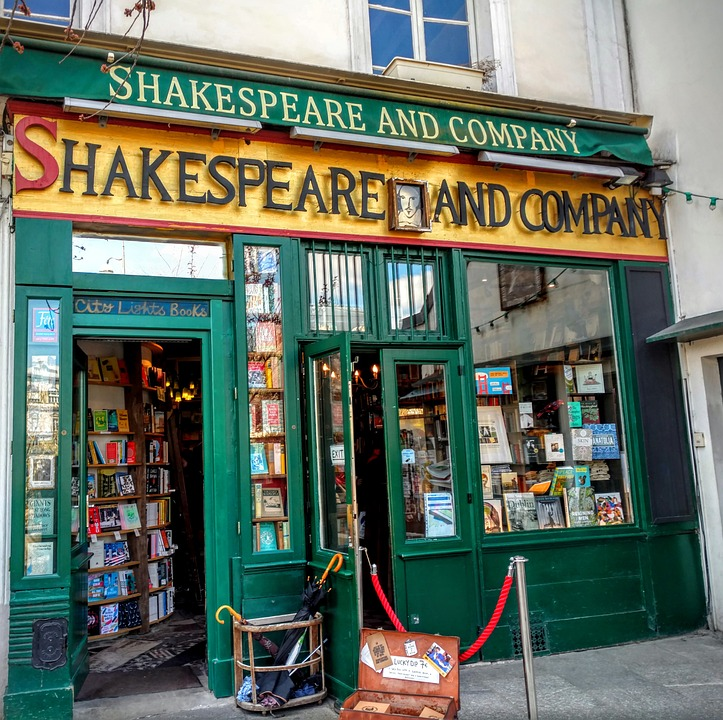

就像莎士比亞書店之于法國巴黎,在《孤獨星球》推薦的巴黎目的地榜單中,這家全世界最著名書店的名次甚至超過了盧浮宮,位居第二。

(圖源:pixabay)

(圖源:pixabay)

有時候,我們分不清是去探訪書店,還是尋蹤建筑。

位于葡萄牙波爾圖的萊羅書店(Livraria Lello),由建筑師Xavier Esteves設計建造,以“通往天堂的階梯”聞名,據說《哈利·波特》的作者J.K.羅琳是這里的常客,她對霍格沃茨的描寫,正是受了這家書店的啟發。

(圖源:維基百科)

(圖源:維基百科)

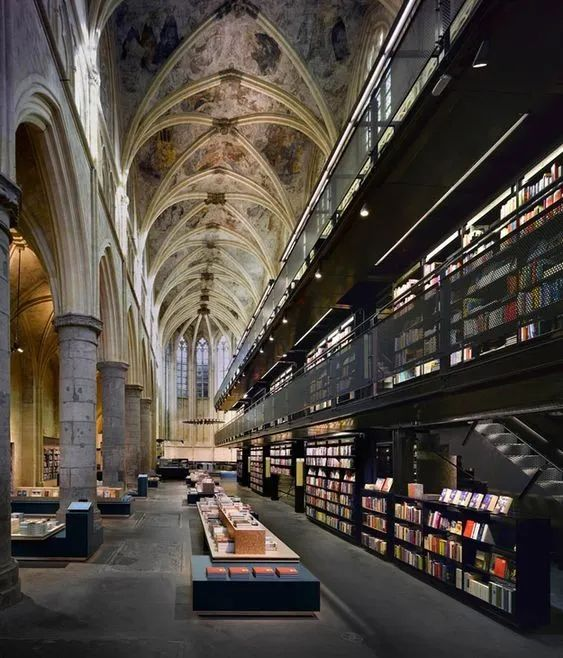

被英國《衛報》譽為“世界上最好的書店”的多米尼加書店(Selexyz Dominicanen),坐落于荷蘭馬斯特里赫特市。它曾經是一座始建于1294年的多米尼加教堂,由梅爾克斯+吉羅德建筑事務所(Merkz+Girod Architects)改建。建筑師在堂內一側采用黑鋼搭建了一個延伸直至教堂拱頂的三層架構用來放置書籍,讓教堂恢復了往日的輝煌。

(圖源:維基百科)

(圖源:維基百科)

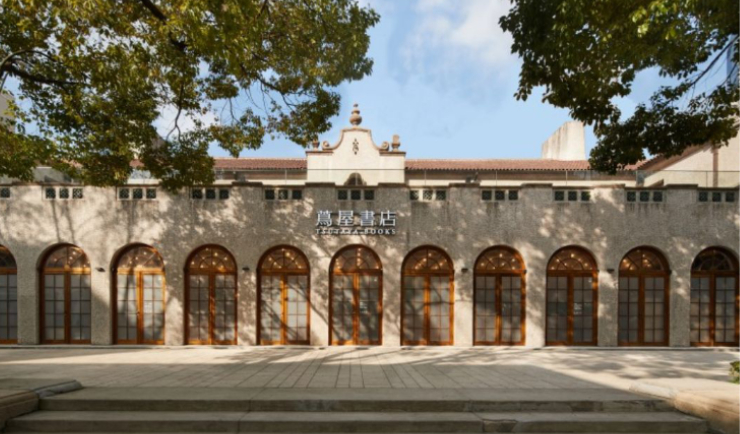

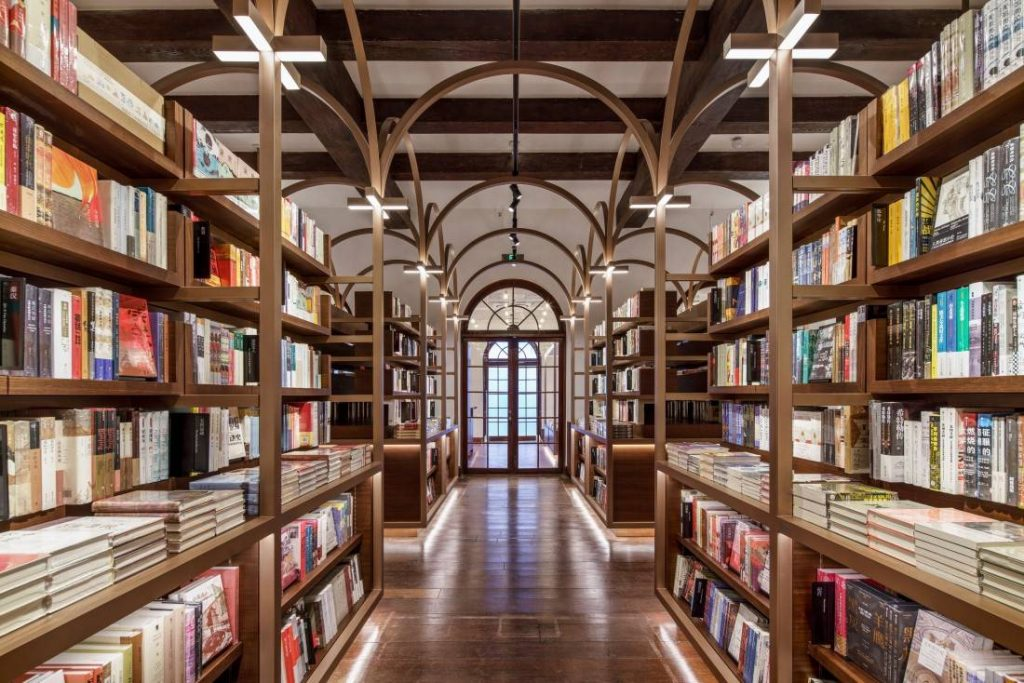

上海的蔦屋書店,選址在了擁有近百年歷史的哥倫比亞鄉村俱樂部,這里曾是在滬僑民的社交休閑場所,由美國建筑師艾略特·哈沙德設計,店內完整保留了原有建筑中的壁爐、柯林斯柱等特色部分,呈現出一個極具古典建筑美學的空間。

(圖源:蔦屋書店官網)

(圖源:蔦屋書店官網)

?(圖源:蔦屋書店官網)

?(圖源:蔦屋書店官網)

當歷史已無法反轉,如何讓昔日的建筑承載更大的意義,這些閱讀空間交出了漂亮的答卷。

結語

記得有一本書這樣描述書店:“只要有一顆星星亮著,整個夜空就值得仰望。”

由無數書籍所打造的閱讀空間,始終是我們精神的溫暖安頓之所。一座城市里,有這些空間在,就有希望。

書店也好,圖書館也好,它們不會消亡,只會不斷重生。

參考資料:

《2020—2021中國實體書店產業報告》(百道新出版研究院)

《蔦屋經營哲學》(作者:[日]增田宗昭,譯者:袁小雅,出版社:中信出版社)

《Our Library專題系列I: 圖書館設計5.0時代,我們如何重新定義“閱讀”?》(《IDEAT理想家》雜志)

作者:孫琬童

本文經授權轉載自公眾號:鳳凰空間

精選文章: