攝影與抽象之間的關系可以追溯到這門藝術形式的黎明時期。早期的藍印法、Man Ray的“光線攝影”、László Moholy-Nagy的光影照片、Aaron Siskind的微距攝影,以及無數其他作品都是非常有名的例子。如今,抽象攝影的趨勢在全球范圍內持續發展;影像創作者們正在創作結合了各種工藝和色彩運用的作品,常常融合了我們從繪畫中期待的美學特點。

在這個圖片可以隨處拍攝和分享的世界里,這些藝術家開始接受攝影更復雜的方面,這是可以理解的——這些方面不適合僅存在于手機里。相反,這些圖像需要大量的過程,無論是物理還是概念上的層層疊加,以及復雜性。在這里,我們來看看一些激動人心的當代攝影師,他們使用這種媒介進行抽象創作,擁抱自然世界、建筑等各個領域。

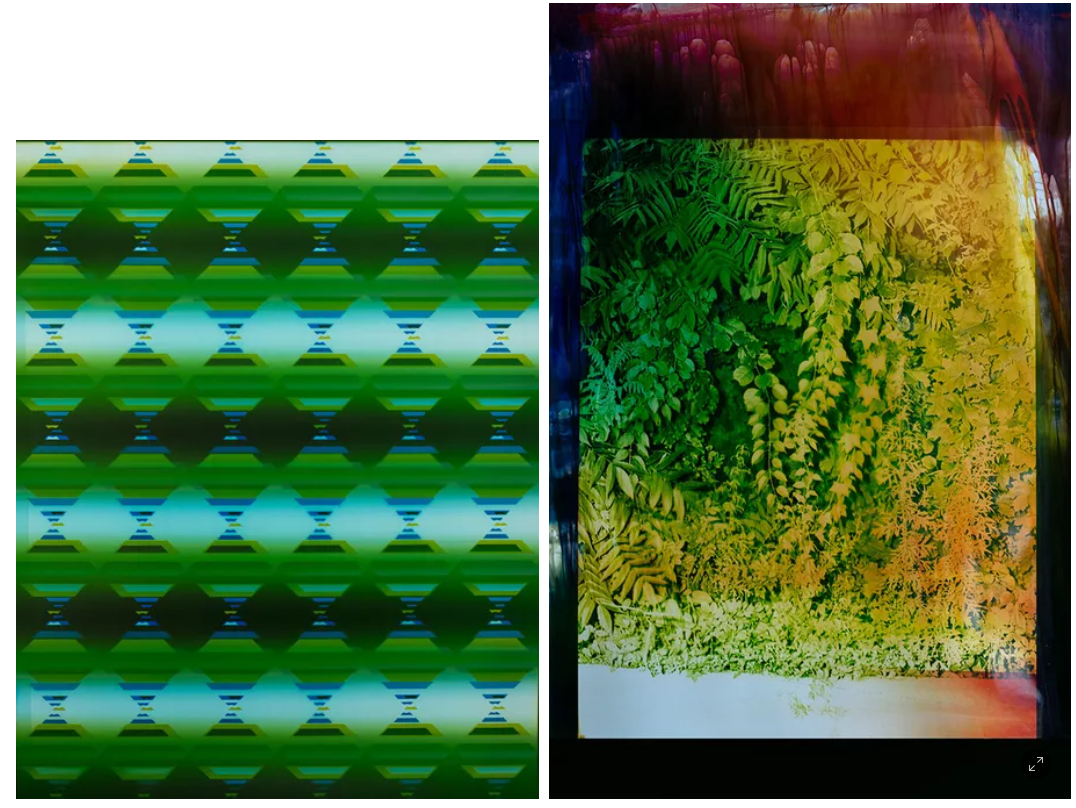

Liz Nielsen

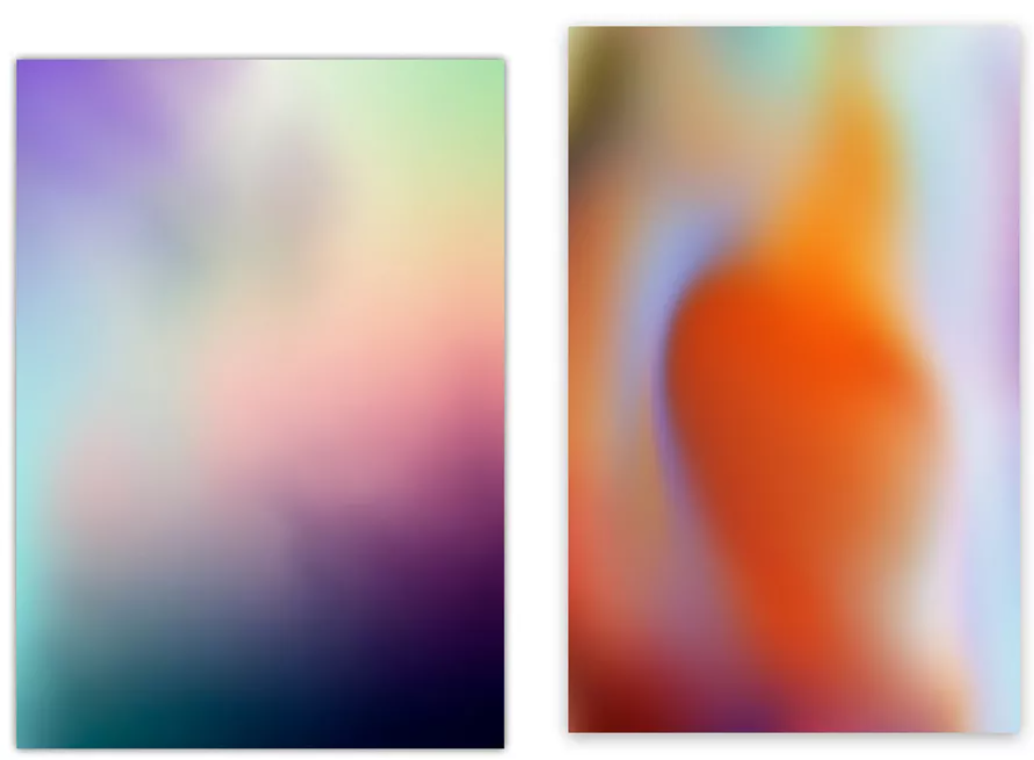

美國藝術家Liz Nielsen的作品乍看之下令人聯想到海玻璃和寶石,具有來自自然和抽象形狀的大膽的寶石色調。Nielsen自己稱其為光的繪畫,稱自己為“一位以光作為媒介的攝影師”。她的圖像實際上不是用相機拍攝的,而是“在模擬彩色暗房中暴露光敏紙,并通過傳統的彩色化學方法加工”,她寫道。

她追隨Man Ray、Moholy-Nagy等人的腳步,通過大膽的色彩實驗給攝影紙打印帶來了新視角。對于底片,她制作明膠疊加,然后將其投影到負的色素紙上——她精彩的調色板就是從這里來的,當顏色在沖洗過程中被反轉時。她對物理、色彩理論、哲學及光進出暗房的運動都很好奇并受到啟發,這些視覺詮釋都呈現在她的作品中。

Bryan Graf

美國藝術家Bryan Graf在緬因州和新澤西州的環境中穿行,創作出自然和空間的攝影操控作品,以探討優雅與破壞的雙重主題。在他的圖像中有葉子和光的投影、屏幕和光影照片,這一切都引發了關于地點及其意義的問題。

有時,他通過有意暴露底片來創作圖像;其他時候則通過數字操控;有時也會同時運用兩種方式。這既是對經典另類攝影工藝的探索,也是對新事物的擁抱。Graf曾表示,在所有這些中,“地點體驗、它對我們的情感影響,以及影響風景呈現的聯想性解讀之間的積極張力,推動著我的創作。”他對環境的思考也作為生長的隱喻,既字面上的生長,也是比喻性的成長。他認為,他的創作實踐是“對現實多重性的光學研究”。

Niko Luoma

芬蘭出生的藝術家Niko Luoma在他的職業生涯中一直在嘗試攝影的許多另類工藝,無論是多重曝光、光線操控、拼貼還是其他方法。與此同時,他既對攝影歷史進行探討,又向攝影歷史致敬。

例如,在他的攝影系列《適應》中,他用自己的實驗風格重新演繹了藝術史上的經典作品。在他的作品中,馬塞爾·杜尚的《下樓梯的裸女》(1912年),變成了一個色彩斑斕的幾何慶典圖像;大衛·霍克尼的《彼得爬出尼克的游泳》(1966年),則變成了一個抽象的形狀和顏色的拼貼,呼應著原作。

Luoma最近的系列作品《當下的幻覺》使用了單張底片捕捉到的多重曝光的彩色光線,這些光線交織在一起,但故意沒有明確的起點和終點。他寫道:“沒有一種方式可以對這些圖片有一個固定的感知,因為它們可以從任何地方開始,沒有終點。這些是基于系統的實驗,底片成為了其自身實現的記錄。”

Christine Wilkinson

“一切都始于一張照片或照片的碎片——可能是汽車的前燈,或是陽光透過窗戶射入,”英國藝術家Christine Wilkinson在她的作品中寫道。然后,她對圖像進行數字化操控,使其模糊,“將圖像簡化為隨機的像素,以用作原材料。”她首先關注的是過程——持續的簡化如何創造出一種新的形式。

每張圖像都經歷了多種操控和媒介,無論是掃描儀、數碼相機、攝影軟件,甚至是一支鉛筆。即便經過多輪操作,這些作品在抽象和極簡主義方面仍然顯得引人注目和大膽:大片的色彩和色調變成了引人入勝的、神秘的虛空。她的作品處于繪畫與攝影的交匯點上,涉及對形狀、光線和色彩的抽象實驗。“光變成了形式,”她寫道。“形式無實質,只存在為顏色和光的瞬間。”

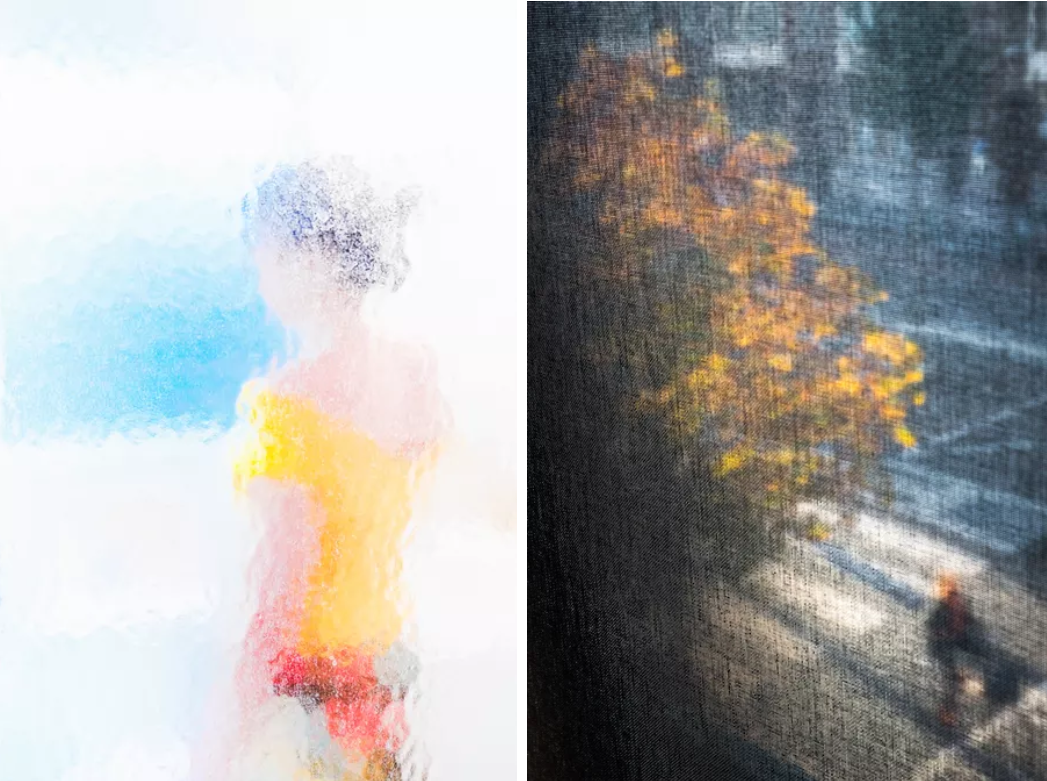

Pedro Correa

按照他自己的描述,作為一名畫家的子女,Pedro Correa在攝影中融入了對印象派的欣賞和靈感。實際上,在他的圖像中經常出現繪畫般的美學,這些圖像有意地沒有經過數字化處理。相反,它們純粹地來自鏡頭之后,既是決定性的瞬間,又是另一種焦點。

Correa對城市生活特別感興趣,他在整個作品中尋求找到“從城市景觀中散發出來的微妙人類存在”,一度寫道,這既是克勞德·莫奈又是李·弗里德蘭德。窗戶上的劃痕、屏幕或雨滴以其獨特的方式成為他的鏡頭的一部分,在畫布上成為一種筆觸。

作為攝影師,捕捉瞬間對Correa來說同樣重要,與其所表達的情感一樣,這種質量讓他想起了印象派畫家。在攻讀圖像處理博士學位時,Correa學到了,他寫道:“通過從圖像中去除理性信息,實際上可以減弱大腦活動,增強觀眾的情感(從而創造出與藝術品更加個人的體驗)。”這一理念至今仍然激發著他的創作。

Fabiola Menchelli

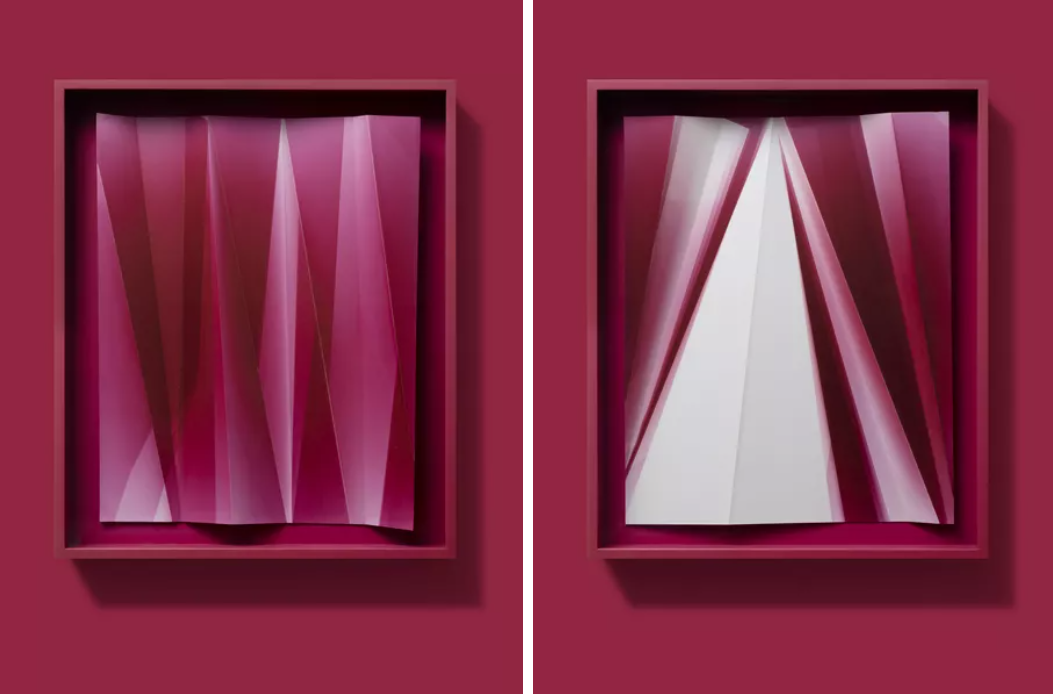

墨西哥藝術家Fabiola Menchelli將她的藝術實踐專注于攝影抽象領域,不斷測試這種媒介的可能性和邊界。她寫道,這項工作“尋求通過攝影來拓展觀察的方式,其故事、過程以及其對現實的引力”。

在最近的系列作品《黑暗運動》中,Menchelli將她的光影攝影作品擴展為雕塑作品,將圖像印刷在不銹鋼上,然后在暗房中將其彎曲,“將攝影紙折疊并暴露于各種彩色濾光片,有時在顯影液中逆轉印象,將圖像推向極限,”她后來說道。這個系列完全是即興的,意在偏離關于圖像應該是什么的想法,甚至是她自己創作的抽象圖像。它保留了她獨特的實驗性色彩和形式,不斷挑戰我們關于攝影的理念以及圖像在物理、化學、結構上可能變成的前提。

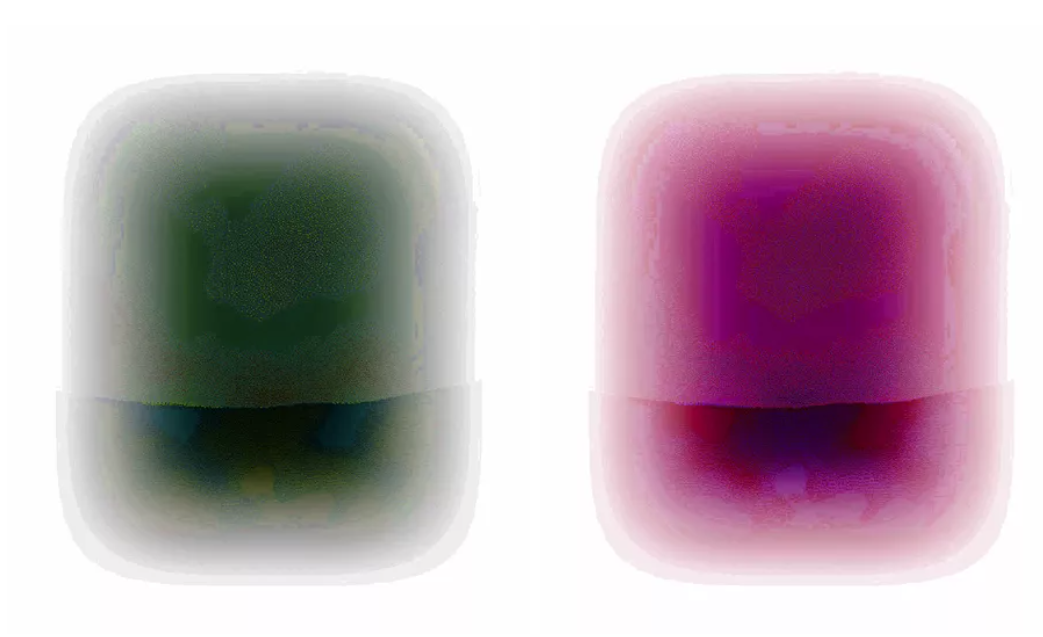

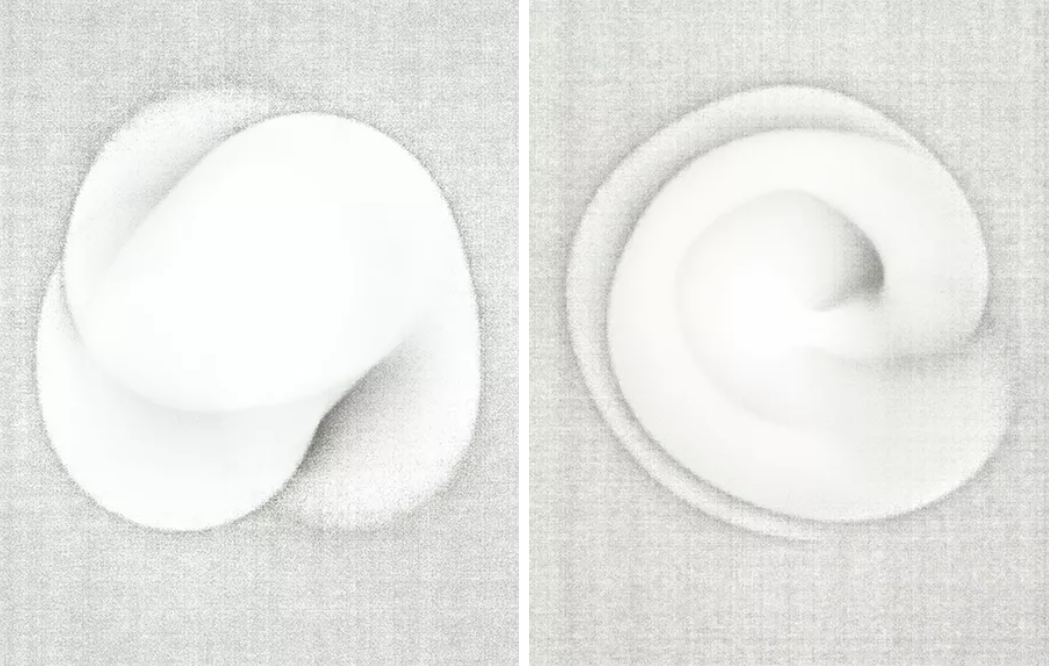

Galina Kurlat

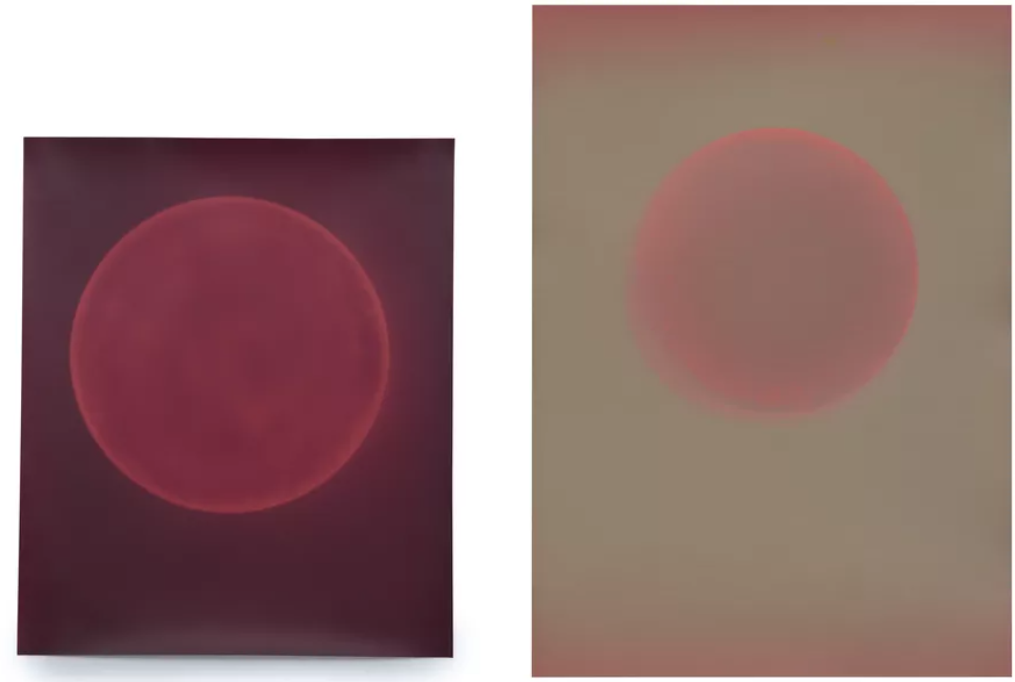

俄羅斯出生的藝術家Galina Kurlat在她的職業生涯中常常借助歷史性攝影工藝來創作作品。她的實踐有時存在于更具體的肖像世界中,但也擁抱抽象。Kurlat的作品始終與“身份、親密和不確定性”的概念有關,她解釋道,無論是直接記錄這些主題還是創造出強烈的不祥跡象。這涵蓋了從受損的拍立得照片到濕銀板印刷等各種媒介。

在她最近的作品中,一個名為《遺跡》的系列中,Kurlat使用了自己的唾液、乳汁、呼吸或血液,以及傳統的攝影化學品,制作抽象的光影照片。她在作品中寫道:“女性的形象受到社會壓力和物化的沖擊,挑戰了常規的表現,出現在攝影紙上的是創作的痕跡和表面擾動。”

在梅子、粉色、橙色、桃紅色、黃色和白色的陰影中,這個系列延續了她將自己與作品聯系起來的承諾,拓展了攝影的邊界,沉醉其中的弱點和脆弱性。

Paul Snell

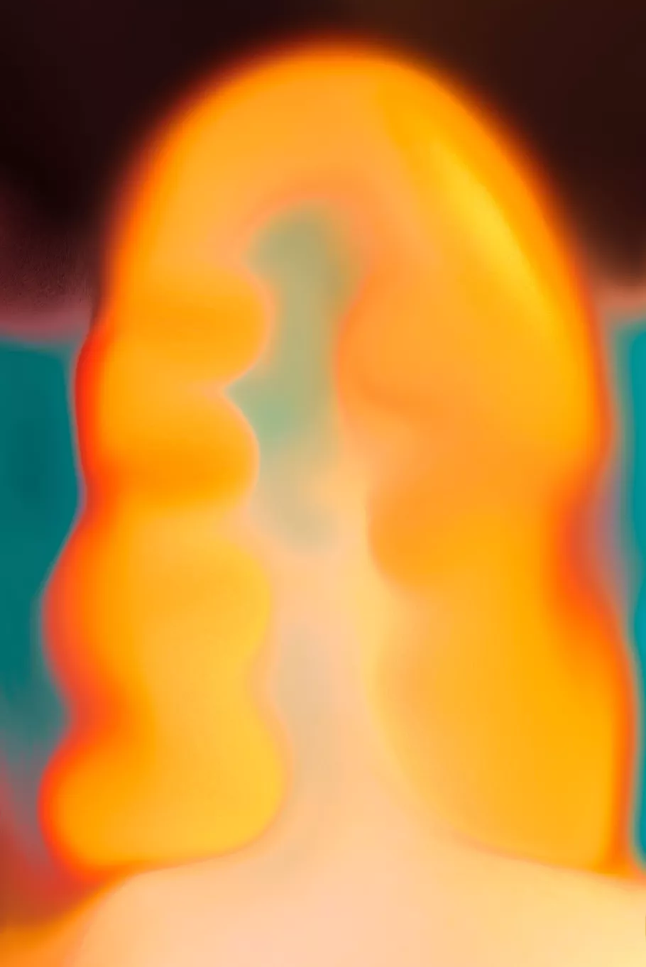

澳大利亞藝術家Paul Snell的作品充滿了充沛的色彩,引人注目的色調吸引著觀眾的目光。但他的作品遠不止于鮮艷的色彩。這些作品由圖像制作而成,然后通過數字化處理,從而凝聚成顏色和形式,正如Snell所說,它們成為了全新的現實,利用其原始圖像創造出完全不同的體驗。

對Snell而言,這種體驗可以存在于電動的同心圓、像日落一樣的流動,或是一個飽和度高的場景。它既涉及連接與分離,又關乎構建與解構。“這項工作探討了攝影生產模式的轉變,以及數據的操控和利用,以創造新的視覺形式,”Snell寫道。“通過通過具體顏色關系的研究,以有節奏的重復、配對、疊加、逆轉和序列化的方式,我尋求對物理對象的感性理解。”

Teresa K. Morrison

美國藝術家Teresa K. Morrison創作了一系列無鏡頭的攝影作品,使用蛋清印相法或稱為化學圖樣的光影圖像。Morrison利用野外發現的天然物體,如雜草、草藥、樹葉和蜂蜜,將這些物體浸泡在顯影液或定影液中,然后將它們放置在暗房的感光紙上。有趣的是,這些紙張的年齡在30到100年之間,Morrison表示她對其中的異常和意外充滿了好奇和興奮:“我認為這是與紙張的合作,”她說道。

這些主題,如酢漿草、黑麥草、苦萵苣和蒲公英,通常在她的花園里發現。在紙張上,它們呈現出各種深淺不一的色調,這些色調受到紙張的年齡、成分和對過程的反應的影響。“愿我們每個人都能反抗工廠的設定和貶值的忽視,找到未曾想象的目的和表達,”她在新年的Instagram上寫道——這是一種具有長期影響的攝影哲學,可以這么說。

Francisco Tavoni

在Francisco Tavoni的作品中,真實與想象之間展開了一場舞蹈,光線與結構、色彩與熱量之間交織在一起。這位委內瑞拉出生的藝術家目前居住在澳大利亞,按照他自己的描述,他“將攝影作為一種方式,以共同理解情感的力量”。這是對家園、個體之間、自我內部的情感。

他最終追求的是真實性,在這種探索性的尋找中,他使用人體和織物創作圖像,隱藏其身份,以在棉布上打印的彩色成像創造出一個更為團結的人類形象。每張圖像都使用另類工藝,“有色的透鏡濾光片、帶有圖案的透明絲綢層和有色的閃光燈,”Tavoni曾說過。

他與作品的關系在一定程度上反映了他過去在時尚行業工作的經歷,他在那里開始了解色彩和織物之間的強大關系,以及后來在夜店里跳舞的生活中對光的理解。

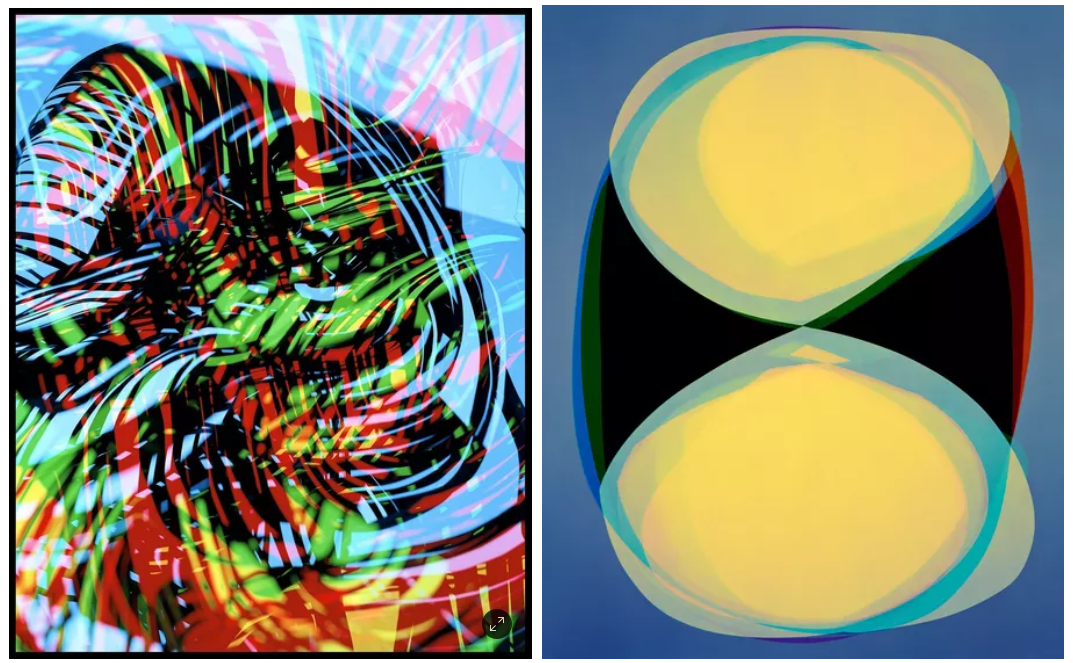

Luuk de Haan

荷蘭攝影藝術家Luuk de Haan創作了獨一無二的作品,確切地說,每一張他的印刷品都只有一張存在,這些作品處于幾何和幻想的交匯點上。正如作家Derek Horton所寫,de Haan的圖像“是它們自己生成的文檔,而不是攝影之外世界的記錄”。

de Haan的每一張圖像都重新探索了模擬攝影的另類工藝和數字操控,同時使用硬件和軟件:他用模擬相機拍攝他在屏幕上創建的數字結構。作為作曲家和藝術家,de Haan受到了Ellsworth Kelly等人的影響,當然還有Steve Reich,始終培養著極簡主義的精神和存在。由此產生的作品既充滿活力又流暢,神秘而復雜,正如作家Vince Aletti曾在《紐約客》雜志中寫道的那樣,“介于現在和消失之間”。

精選文章: