2023年8月24日,日本當地時間下午一點正式開啟了核污水的排放,生活在同一個星球,這對全世界的人來說,都是一場災難。

從切爾諾貝利到福島核電站,人類對核污染的恐懼早已有之。藝術家們也以切實的行動進行藝術創作,希望喚起大家對核污染的關注。

烏合麒麟,直指“大核民族”

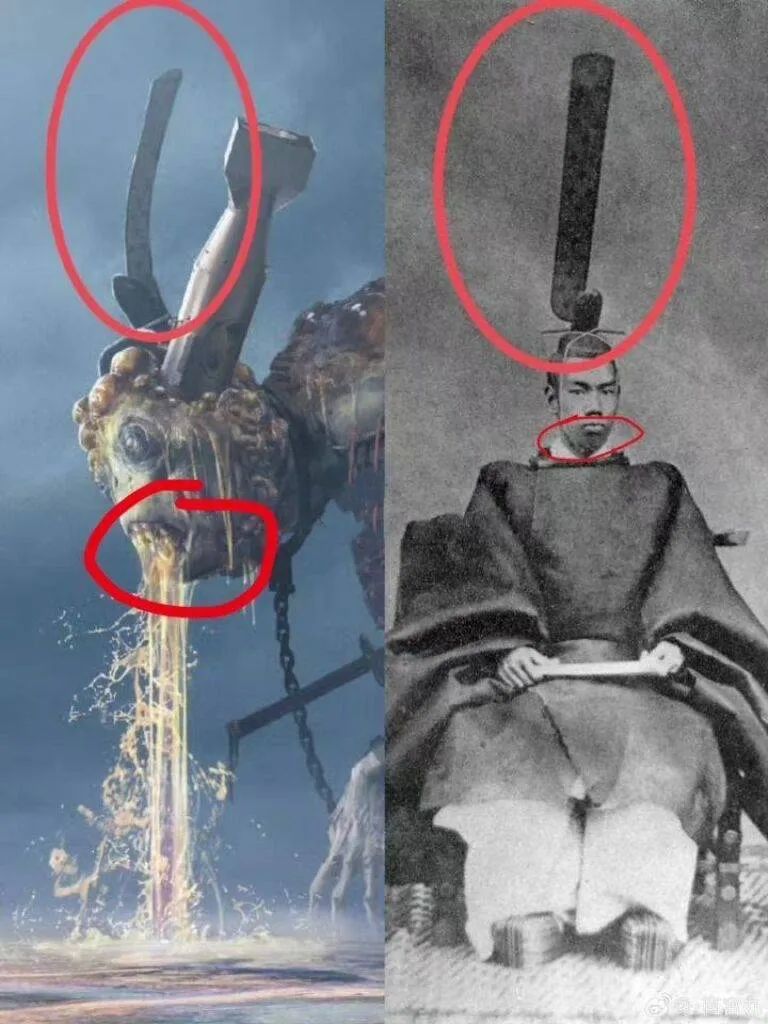

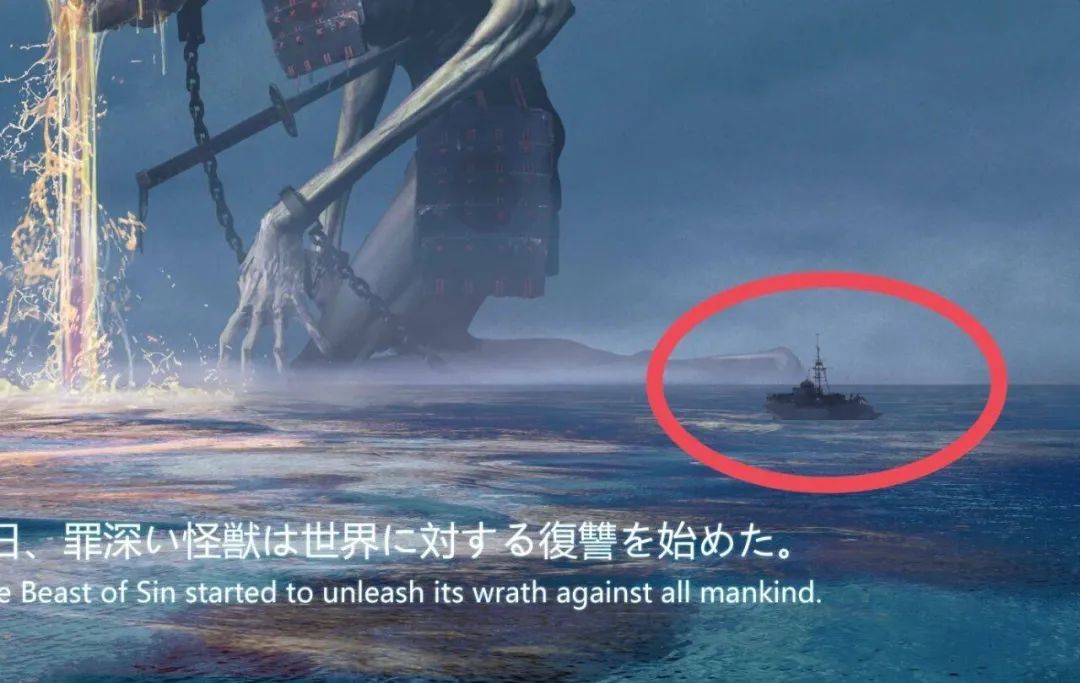

日本宣布排放核污水后,烏合麒麟也發布了自己的新作《與人類同歸于盡嗎混蛋》,言辭辛辣,諷刺核污水的排放是拉著全世界陪葬。

作品中,一個丑陋惡心的怪物跪在海洋里,口中往外吐著惡心的液體。

這個怪物代表的就是排放核污水的日本,頭上的兩枚核彈代表著日本曾遭受過核武器的長崎和廣島。

怪獸頭上的裝飾品叫“御立纓冠”,是日本天皇在登基典禮上佩戴的最高等級的禮冠。

怪獸身上的盔甲則是日本武士身上常見的鎧甲款式,象征著戰敗以來一直未能根除的武士道精神。

怪獸腹部的刺刀則是在諷刺日本人的“剖腹謝罪”,一邊道歉一邊繼續排放污水。

往死里道歉,但就是不改。

海面上則是一片死寂,怪獸口中的液體污染了海面,漁船上漆黑一片,毫無生機。

覆水難收,傷害將延續到后代的子子孫孫。

“輻”世繪,細節拉滿嘲諷值

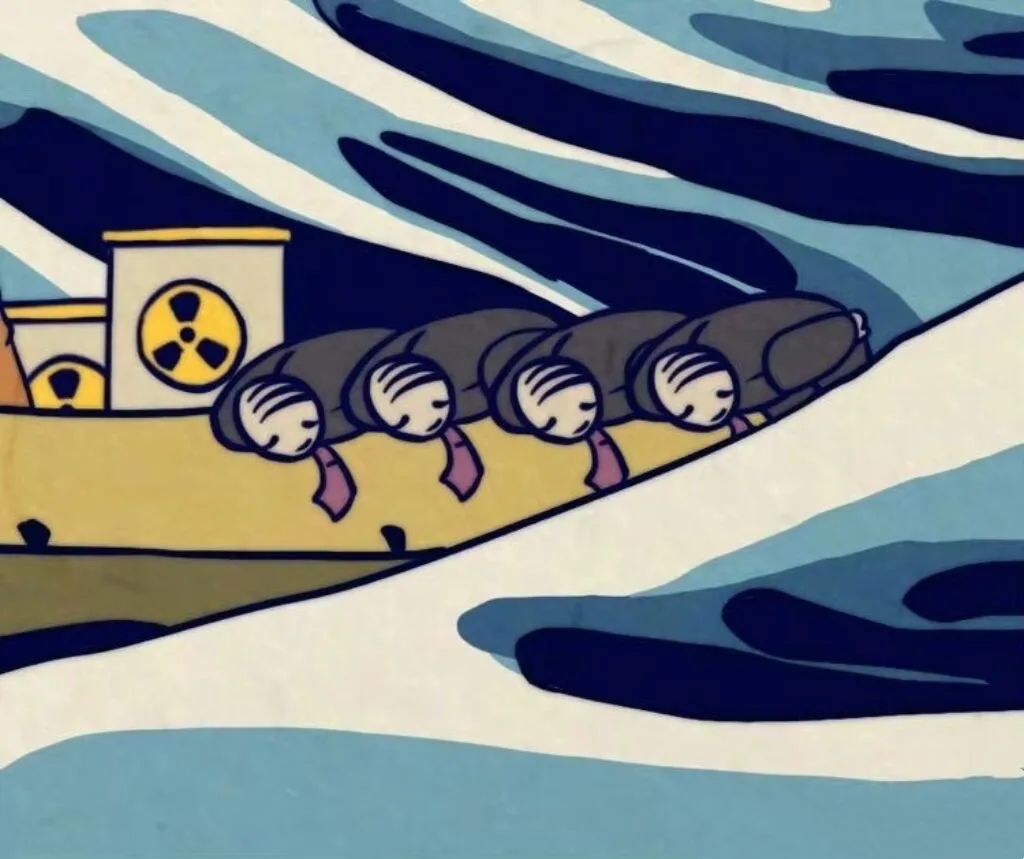

4月20日,插畫師“一個熱愛學習的男孩”手繪作品《神奈川沖浪里》火了,忙著排放污水的人、畸形的手和怪物,讓這幅世界知名的浮世繪變成輻世繪。

畫作靈活應用了破壞性美學的表現手法,極大程度的增加了畫面的視覺沖擊,將諷刺效果直接拉滿。

作者將葛飾北齋原畫中的一些小細節進行了修改:左上角上的標題被替換了“神奈氚沖浪里”,氚是核污水里的一種放射性物質。

鷹爪海浪則被具像化成了一只只手,戴著腕表戒指,頗似那位叫囂著核污水是可以直接飲用的日本官員及背后代表著的官僚主義。

美麗的富士山變成了大煙囪,為整幅畫面的敘事結構提供了一個合理的解釋,飄舞的雪花更是增添了幾分落寞凄涼之意。

最醒目的改變應該就是船上忙著排放污水的員工了,污水的顏色是綠色的,綠色是更能代表毒害的顏色。

這種破壞性美學通過結構重組的藝術形式給我們帶來了截然不同的視覺體驗,這種熟悉又陌生的感覺讓所有人都能無障礙的理解作者背后的深意。

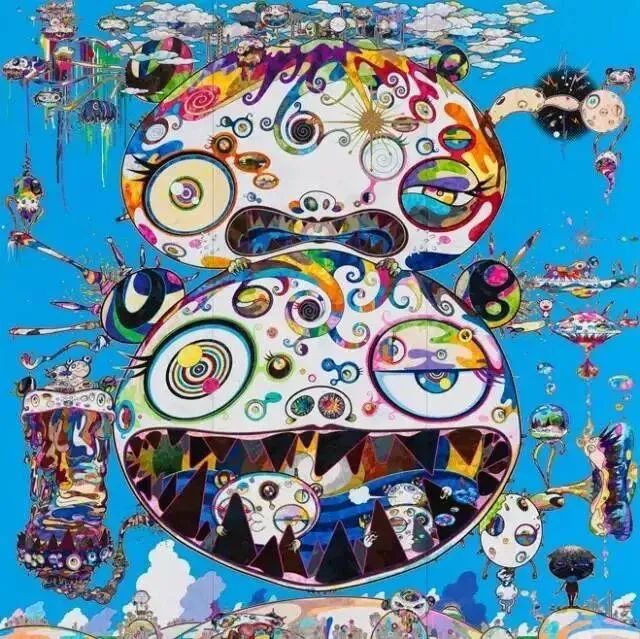

村上隆,畫出扭曲的日本民族?

日本藝術家村上隆在2014年舉辦了“在死亡之地,踏上彩虹的尾巴”展覽,回應福島核電站泄露事件。

可愛明朗微笑的花朵在顱骨和被核污水污染的河流下顯現出了一種令人不安的毛骨悚然的情緒。

畸形的人類,扭曲的表情,象征著核污染后對人類的影響。

是與村上隆與以往都不同的黑暗陰郁主題,用鮮艷的色彩和極具線條感的造型反映了福島核電站泄露對日本的影響。

肉眼看不見的,是最恐怖的?

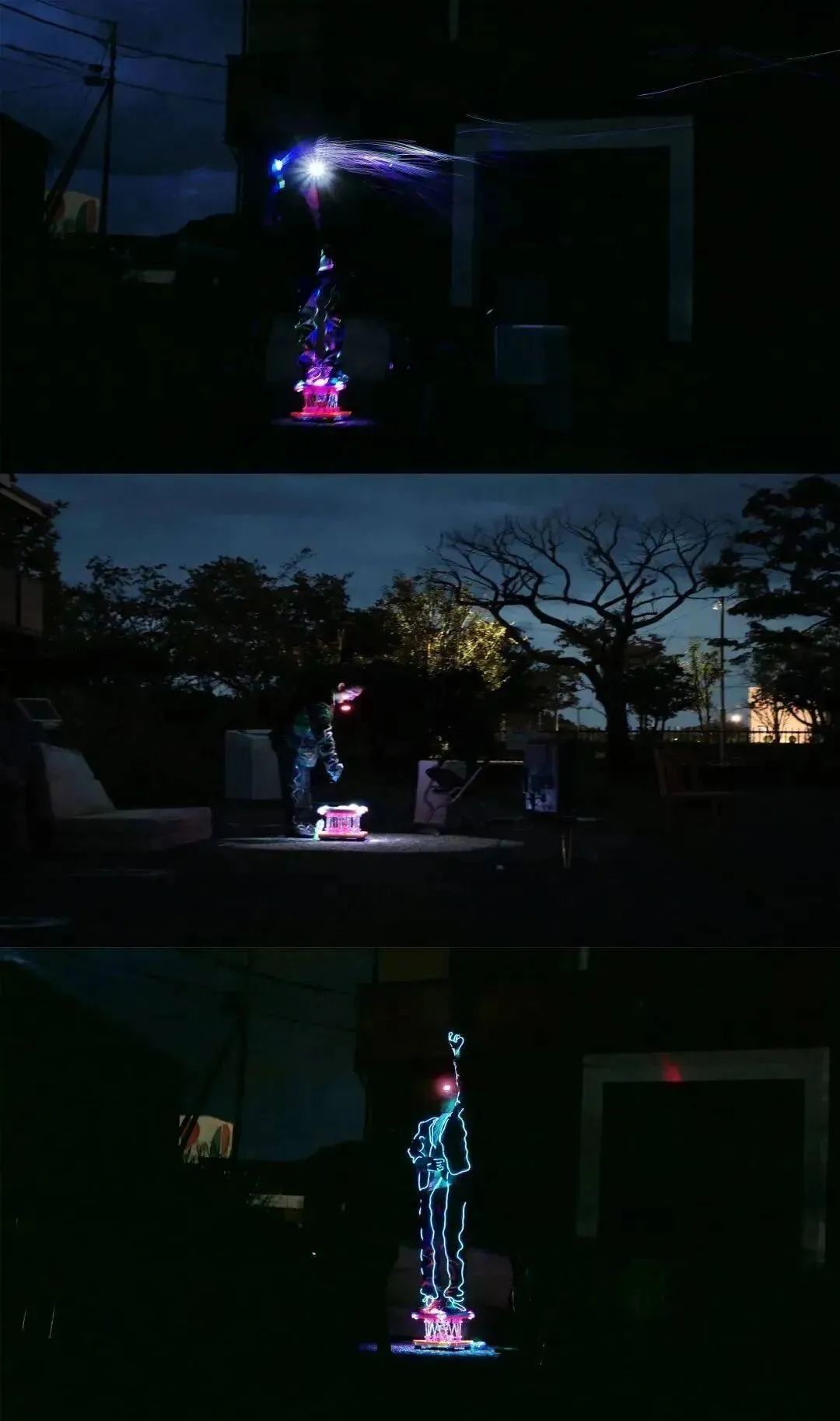

一只手、一顆足球、一根羽毛,這些日常中的事物在攝影師加賀谷雅道的鏡頭下閃著銀光。

但那些銀光都是由一顆顆附著在物體表面的放射性顆粒所散發出來的。

唯美的照片下它的底色是哀傷的,越美麗的照片就越是悲戚。

攝影師以光影藝術的方式讓那些肉眼看不見的放射性顆粒在湖泊森林、生命中沉積。

“如果你不知道那是核污染的痕跡,也許留在你腦海中的就只有那份美麗。”

攝影師希望讓那些無色無味,肉眼看不見甚至難以讓人覺察到的微粒顯形。

核污染關系著每一個人。

最危險的展覽,暗示最恐怖的人性?

藝術家團體Chim Pom 在2012年發起了一個藝術項目,希望能把藝術帶進福島核電站官方劃定的禁區,只對部分當地居民開放,被稱為世界上最危險的展覽。

參展的藝術家們身著防護服在荒廢的地方進行創作,把作品留在這被世人放棄的地方。

Chim Pom錄制了烏鴉的叫聲,用標本換來了真正的烏鴉,讓它們聚集在了國會大廈的市中心地區。

2013年福島核泄露以后當地未能撤出的動物成為了烏鴉的食物,烏鴉在此大量繁殖。

烏鴉與人類斗智斗勇,即便是在核泄露這樣的情況下也能在不落下風的前提下謀取生機。

核泄漏后,用鏡頭刻畫地獄人間

波蘭藝術家阿爾卡迪烏什·鮑德涅斯科一直都非常關注福島核泄漏,他本人也多次前往福島拍攝大量影像。

讓我們能夠直面核泄露后那荒蕪、慘淡、落敗,宛若世界末日般的場景。

“2011年3月危機爆發以來,我就變成報道拍攝福島的工作者之一。隨著拍攝工作進展,我更加相信核泄露的后果是災難性的。”

——阿爾卡迪烏什·鮑德涅斯科

中國藝術家王彥鑫也通過行為錄像《當我們再次遇見》關注福島地區。

美好的家園在核污染下破碎消失,個體記憶與集體記憶全部消失不見,美麗的家園也如夢幻般的泡沫在瞬間的絢爛后消失。

武田慎平是一位出生在福島的藝術家,年少時經常在核電站附近玩耍,在福島核泄露之后前往災區,拍攝了大量輻射后的照片,制作出宛若宇宙的視覺性抽象圖片,命名為《痕跡》系列。

希望讓大家警醒,核輻射所帶來的災難是肉難難以察覺的,它潛伏在空氣中、水氣中,只能靠生命去體驗。

他希望通過可視化的方式讓隱形的災難直面的暴露在我們面前,讓我們的后代都能了解這場災難。

筆尖下的想象力

早在此次核污水排放前,切爾諾貝利核電站爆炸就曾引發過人們的恐慌,不少藝術家也對此進行了藝術創作。

英國影像藝術家埃德·湯姆遜使用復古的柯達紅外膠片拍攝了切爾諾貝利隔離區的森林,作品名為《紅森林》。

血紅色的森林是無數生靈的生命,在用無聲的方式控訴人類的罪惡。

澳大利亞藝術家Guido van Helten與多媒體藝術家GeoLeros則前往切爾諾貝利,為深入輻射區創作而去世的藝術家Kostin創作了一幅壁畫。

在切爾諾貝利的第一份街頭藝術,只是大眾都無法親自到現場欣賞這幅作品了。

烏克蘭的現代藝術研究所也曾舉辦了悼念切爾諾貝利的展覽《影響?超越》。

希望用多種多樣的藝術形式來喚起人們對核災難的悼念和反思。

在災難面前藝術是無力的,災難是無情的,它無視生命無視自然,但藝術卻可以讓我們直面災難,告誡我們不要再對地球犯罪。

也希望也希望藝術以后都沒有機會來展現核污染,不要讓我們的地球被大“核”文化所毀滅。

作者:居小肉

責編:若林

本文經授權轉載自公眾號:印客美學

精選文章: