還記得夏天因為曬黑而走紅的“雪王”嗎?如今天氣一降溫,它又換上了東北大花襖出來炸場,營銷一次接一次火爆,門店一家接一家開,逼得喜茶奈雪紛紛降價開放加盟,放下身段加入下沉市場的爭奪。

3塊錢一根甜筒、4塊錢一杯檸檬水,簡單粗暴的大紅招牌大白字體,大部分人都以為它“low”到不可能賺錢,但蜜雪冰城卻實實在在憑借2萬多家門店、100多億年營收和19億凈利潤在國內茶飲品牌中一騎絕塵!這對于我們這些天天要“高級”、講“調性”的設計師來說,簡直是一種無聲的“嘲笑”!

那么到底是什么讓“雪王”如此普通卻又能如此自信?小編買了一百杯奶茶終于提煉出“雪王”的靈魂成分——“情感化設計”。

WHAT

所謂“爆品”,必然是因為它喚起了極大多數人的共同回憶和情感共鳴。看起來并不是很有設計感的“雪王”,就像每個人童年都堆過的那個“丑萌”小雪人,回憶滿滿又樂趣多多,這種天然“高國民度”最適合大范圍傳播。

于是它一會兒穿著漢服空降洛陽,一會兒飄在濰坊風箏節的上空,甚至血淋淋出現在萬圣節cos現場,都毫無違和感,就沒有它擠不進去的圈。社牛就是這樣善良,各種花式耍活不過就是為了搏大家一笑。

小成本大快樂,這就是唐納德·諾曼所提出的“情感化設計”,一種以關注用戶內心情感訴求為中心的設計理念,使用戶從生理、心理和精神理想方面能享受到產品的社會價值,從而讓他們的社會生活充滿快樂。

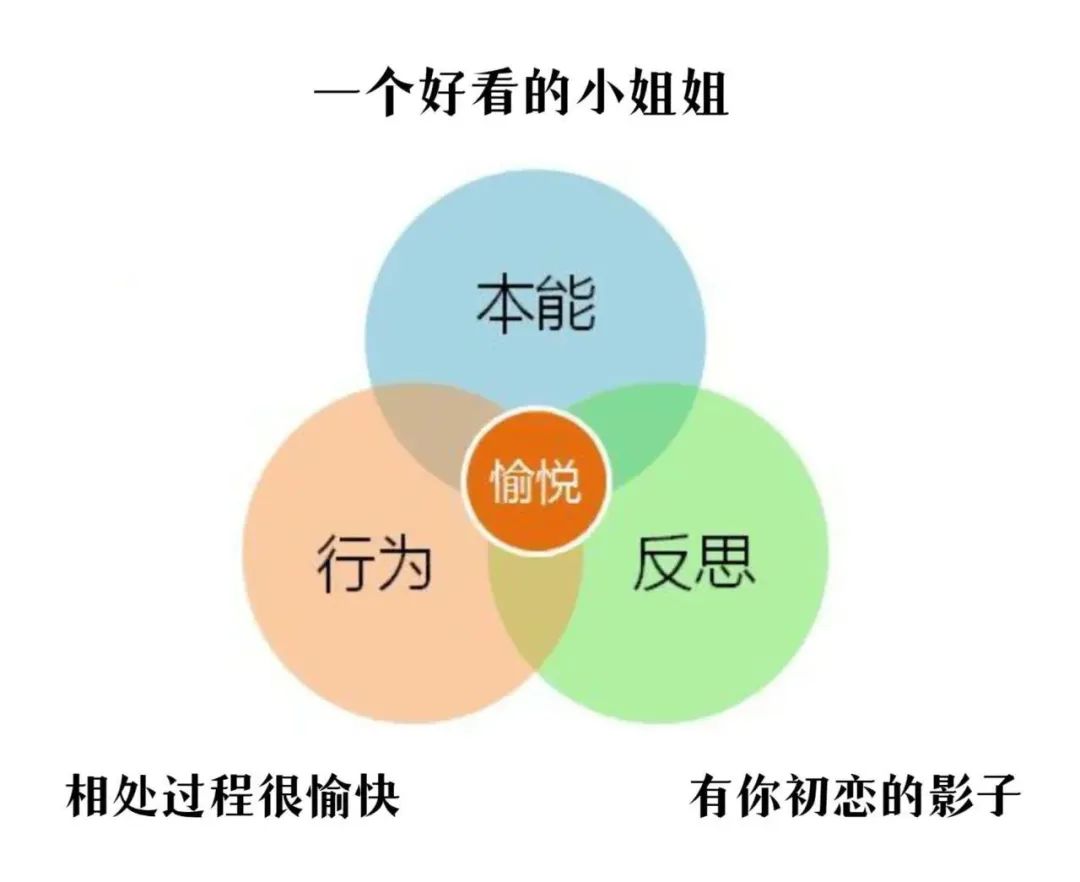

“認知賦予事物意義,情感賦予事物價值”,翻譯成中文就是“生命誠可貴,愛情價更高”。做設計不僅要照顧產品好看(本能層)、好用(行為層),還要照顧到用它的人開不開心、滿不滿意、幸不幸福(反思層)。

情感化設計的三個層次

陳果老師告訴我們,你深愛的,往往就是你渴望成為的自己,你喜歡的不是對方的靈魂,而是你自己身上和他相似的那部分。如何讓你的用戶感受到這個部分,就是情感化設計所要追求的目標。當你的設計加深了用戶的自我滿意度,愛就產生了,從而交易也產生了。

WHY

為什么要情感化設計?當然是因為現代人啥都不缺就缺感情了!

在這個飽暖思“情緒”的消費社會,可替代的商品選擇變得多樣甚至過剩,“我開心”就變成了唯一的要緊事。疫情、戰爭、經濟危機、氣候變化等等一系列環境壓力,更是讓人們的消費選擇從“性價比”加速轉變到“心價比”,如何釋放壓力、安放情緒、療愈心靈才是花錢的最大動力。

比如醬香拿鐵、Fendi牌喜茶,一看就知道是商家“套路”,為什么還那么多人爭相排隊買單曬朋友圈?因為花一杯咖啡奶茶的小錢,就能買到茅臺、Fendi的高價值品牌格調,還能買到在上班摸魚之時爭相炫耀的快樂,不香嗎?

這叫什么,這叫“情緒價值”!從盲盒卡游到多巴胺穿搭,從育兒式養寵到寺廟生意,新一代消費者熱衷于“上頭”,他們期待的是能夠產生情感共鳴、能夠參與其中、能夠自我表達的產品。情緒價值,正在變成消費市場的剛需和掘金密碼。

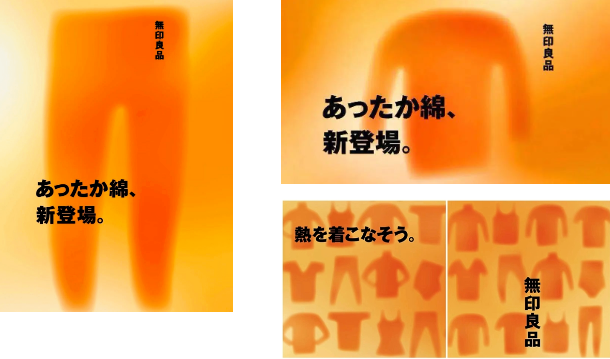

而“情感化設計”正是用來回應這一需求的方法。正如原研哉所言,“設計師先不要急著畫草圖,而是先想想使用者的感受”,這種方法以用戶的情感和情緒作為出發點,以設計為手段在產品中“埋伏”一些種子,去觸達、喚醒、引導、誘發用戶內心的情感活動,從而形成對產品的認識、喜愛乃至上癮。

原研哉為無印良品設計的“暖棉”內衣全新視覺海報,一改以往的性冷淡風,走起了“暖男”路線

HOW

關于情感化設計的方法論,網上總結教學的有很多,基本上就是強調要體現趣味性、參與感、人性化、個人價值和精神歸屬,實現情感共鳴和情感關懷。道理嘛其實設計師都懂,但是真正在做的時候到底怎么運用呢?

“雪王”身上就有“三點”值得我們學習,即找到痛點、制造癢點、點燃嗨點。

痛點,是用戶的底層情緒。正如網友調侃的“我不嫌你窮,你也別嫌我LOW”,蜜雪冰城就是精準擊中了年輕人“快要喝不起奶茶”之痛,瞄準下沉市場,從價格到品牌LOGO、色彩體系、聲音系統無一不“草根”到極致,就是讓你不用任何猶豫自卑就可以放心進店購買,給足用戶“安全感”和“親和力”。

癢點,并不時刻存在于日常中,但一旦被激起就會讓人欲罷不能。“雪王”最擅長的“套路”,就是和年輕人們玩在一起,時不時在互聯網世界造梗玩梗,帶著他們“發瘋”。一回生二回熟,一起玩多了自然就有了感情,忍不住要互相“調戲”一番,給足用戶“陪伴性”和“依賴感”。

嗨點,則是讓人徹底“爽快”、放縱的點。要說“雪王”的一夜爆紅還要歸功于它那首三句歌詞來回倒的主題曲:“你愛我,我愛你,蜜雪冰城甜蜜蜜”。這首歌的“魔性”在于直白和留白,正如蜜雪的品牌形象一樣,簡簡單單坦坦蕩蕩,僅僅傳遞一種氛圍,把更大的創作空間留給用戶,讓每個人當下的感受都能夠找到“存在感”和“歸屬感”。

小至一杯奶茶、一個沙發甚至一張網頁,大到一輛車、一棟建筑、一座城市,倘若你僅從產品本身去思考如何創新,那設計不過是一門“工藝”。但如果你開始思考并喚醒設計中情感的價值,賦予產品一個內在的靈魂,使其擁有與人交流、建立連接的能力和“人格”,那么設計便開始有了“哲學”。

精選文章: