定義“臭名昭著”

“臭名昭著”一詞出自郭沫若《洪波曲》第十章:“他們是賀衷寒系統的人,在前方打狗吃,臭名昭著”,意指臭名聲人人知。

用這個詞來形容建筑似乎有些陌生,我們更常見的是別有洞天,美輪美奐....

那么到底什么建筑可以被人們稱之為臭名昭著呢?

01

初見“臭名昭著”

起先,筆者最先是瀏覽到攝影師?Bahaa Ghoussainy的攝影作品,而人們將他的作品之一中的普拉達基金會建筑稱之為“臭名昭著”。

▲建筑外景圖

筆者不解。在我初見文章時,我在想是否同往年般的無聊的“十大丑陋建筑評選”亦或是關于一些“丑建”的夸張表達。

但我想那到也不至于,尤其當筆者看到簡單介紹圖之后亦是這般想法。

百般查閱之后,“臭名昭著”的背后原因竟然僅僅是該項目采用 24K 金箔和偽裝鏡包裹的外立面?

▲材料特寫圖

前筒倉,靠近建筑群入口的高大的金色建筑,立即成為普拉達基金會的象征。人們認為:與大理石或某些涂料等其他傳統涂料相比,金箔是一種極其廉價的材料。

▲細節圖

而建筑師雷姆?庫哈斯(Rem Koolhaas)宣稱,這必須是一個標志,“讓人們理解這座城市鮮為人知的地方的富饒”

同時還有一個原因是“米蘭就像一塊薄餅,沒有多少高聳的元素,環境如此灰暗,以至于需要一些顏色”。

而筆者認為:廢棄的工業空間往往是藝術的首選,這種大膽的表達反而更加具有吸引力并且不會違背藝術家的意圖。

且一直以來,普拉達都在履行保護及保存藝術遺產的使命,為人類藝術遺產的修復工作提供必要的支持,又何來“臭名昭著”這一說呢?

02

思考“臭名昭著”?

這一現象不禁讓筆者回想起去年的“十大丑陋建筑”,到底何為“丑建”的評判標準?又到底何為“臭名昭著”的評判標準?

僅是因為24K金箔的外立面嗎?如是,那么或許人們對于“臭名昭著”,對于建筑還需要更多的思考。

▲普拉達基金會

不知道大家是否了解過英國的“對講機”摩天大樓?

芬喬奇街20號,是一棟位于英國倫敦的摩天大樓,樓高37層,由于其外形獨特,故有“對講機大樓”的稱號

▲“對講機”大樓

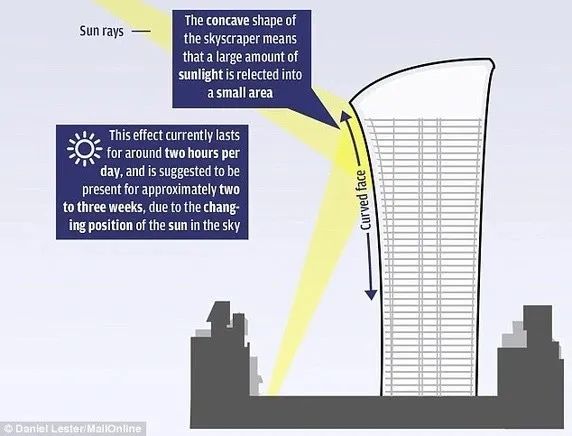

而這棟是名副其實的臭名遠揚,因為大樓的玻璃幕墻反射出的強光,不僅能夠煎熟雞蛋,甚至能將停在對面的捷豹汽車的后視鏡和車身燒熔。

造成這種現象的原因事實上和放大鏡生火的原理相同,帶來的后果與代價也很多,大樓的聚焦效應每天持續2小時,大約熱探測器在黑色塑料箱檢測到了93℃的高溫,而在自行車上則能達到107℃。

▲建筑仰視圖

設計本無心之舉,設計師因為考慮到是在“黃金地段”,所以便在底層面積不變的情況下,增加了大樓上部的高層空間面積,中間則是以曲面過渡,這樣可以增加建筑面積以增加大樓的租金收益。

▲細節圖

“對講機大樓”便因此成為人們的聚焦點,也成為英國的地標性建筑,成為人們口中的“臭名昭著”。

03

改造“臭名昭著”

“建筑師30歲之前不可能成名,除非你是馬巖松”學習建筑的朋友大概都聽過這句話,沒錯,接下來我要介紹的建筑就是馬工的一項爭議較大的建筑。

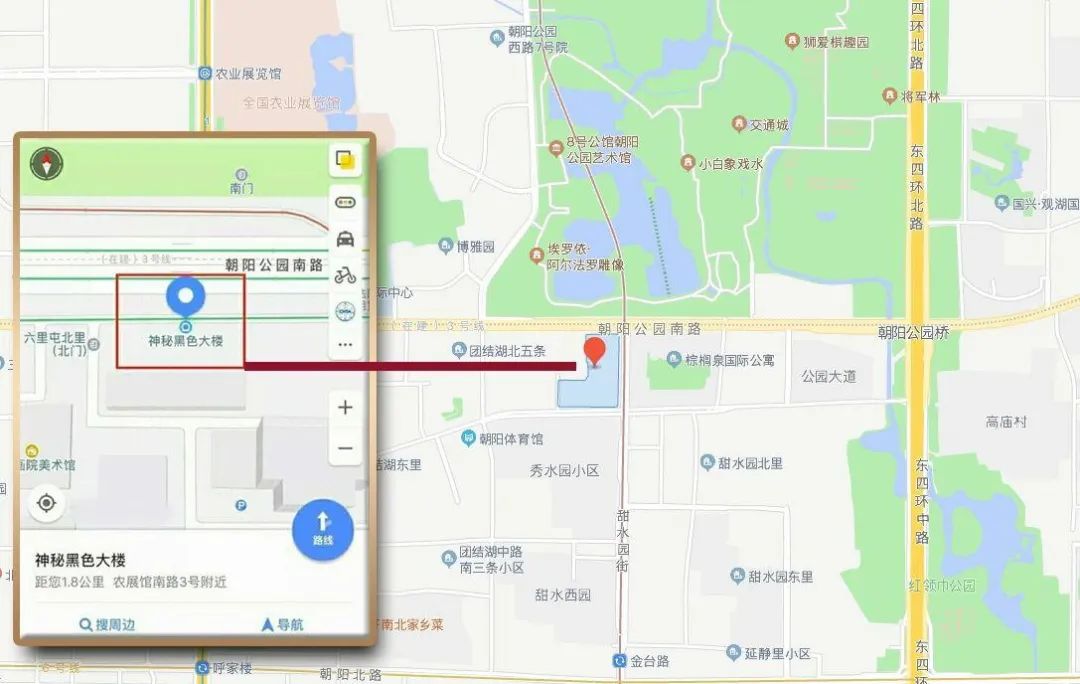

“北京這座樓陰森恐怖。”網友們這樣評論道。他們將其命名為“神秘黑色大樓”。

北京有很多地標性建筑,其中公眾號《旅行京人》介紹,如果用地圖軟件搜索“神秘黑色大樓”,會找到一個位于朝陽公園南側,名為駿豪·中央公園廣場的地方。

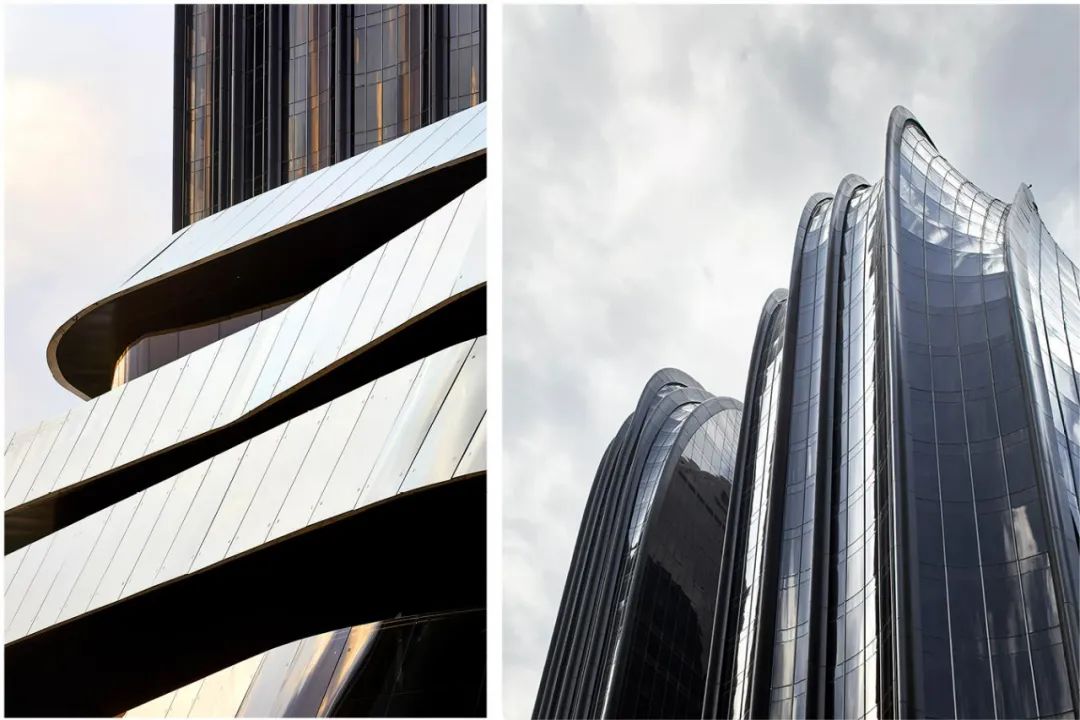

關于這座建筑的聲音有很多:有人認為其造型獨特,很酷,未來感十足,是北京又一新地標;

而另一種聲音則表示這棟大樓畫風奇特、陰森恐怖,有一股濃濃的“暗黑風”……看著黑漆漆的建筑,內心也會無比壓抑,矗立在北京繁華的建筑群中,神秘黑色大樓顯得有一絲格格不入。

馬巖松曾經在一個公開的演講中提到過一個觀點,朝陽公園廣場項目周邊的這些火柴盒建筑就是過去那個時代的一個錯誤,因為這些建筑和自然太過于對立,所以今天他希望努力去做出一些改變。

而首先,就得先弄清其“臭名昭著”的原因,難道也因為這么黑這么怪,便也同24K金箔外立面的普拉達基金會一同被稱之為“臭名昭著”么。

項目的設計理念為墨色山水,算是馬巖松山水城市理論的一個實踐,從外在形態來看,確實像極了中國古代山水畫的高山流水,而黑色,大概想表達的概念就是墨色。

因外立幕墻所用的色彩多于大膽,與周邊的環境出入過大,所以才會有不同的聲音,而這不正是馬工在演講中所表達的態度嗎?

因此這個項目或許就是一種對過去的否定,也或許是在大環境控制之下的掙扎與吶喊。強烈的對比與沖突,反映起人們對其的思考。

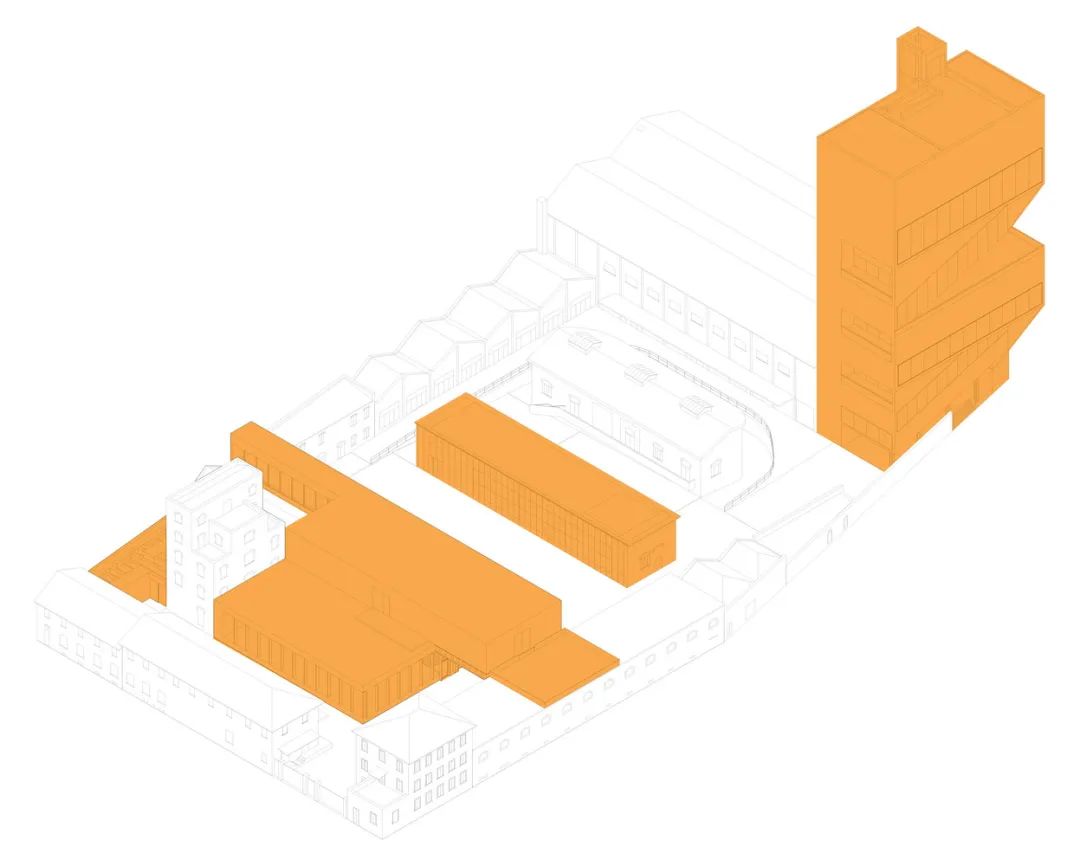

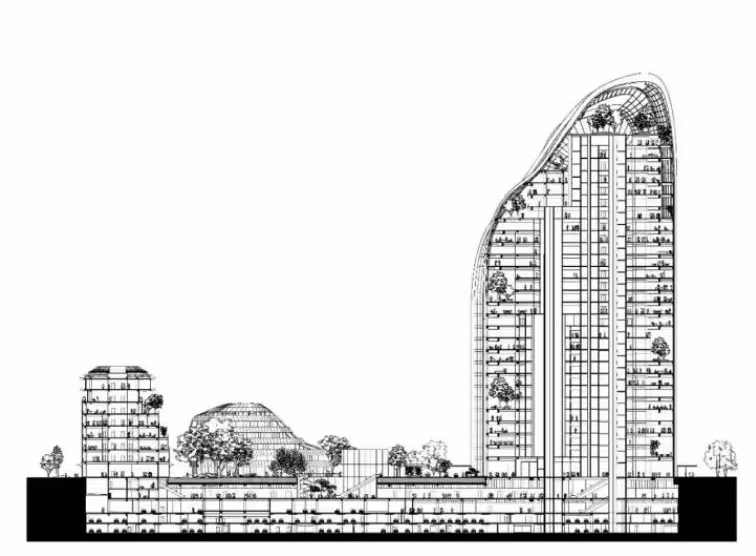

建筑的平面其實并沒有什么稀奇但從剖面上看,我們可以看到,在建筑的很多樓層都設置了不同的共享空中花園,這些空間是給辦公人員用來休息交流的。

▲剖面圖

這里事實上已經到山水城市概念的一部分核心了,事實上在過去乃至現階段,大部分的辦公區樓中公共區域不斷減少,城市也因此失去活力。

而當你把項目的整體規劃,建筑的形態,與這些花園都融合在一起之后,這大概便是山水城市所要表達的一種意境,所呈現的是一種建筑與人與自然的生活方式。

結語

廣廈千千萬萬,不同類似于“臭名昭著”詞匯定義建筑的出現,背后究竟是快時代急功近利的表現還是無聊的杰作亦或是其他原因。

言語萬萬千千,網絡是一把雙刃劍,對事物的定義,對自身所說出的話皆應負責,而不僅僅是對表面現象的,主觀唯心的,單一的進行判斷。

參考資料:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724123474376625284&wfr=spider&for=pc

https://www.archdaily.cn/cn/779533/pradaji-jin-hui-oma

https://www.bilibili.com/read/cv10445081/

MAD (i-mad.com)

編輯??侯雅婷

責編??劉泓璟

本文經授權轉載自公眾號:匠山行記

精選文章: