2024年第一波“潑天的富貴”輪到了哈爾濱。

南方的“小土豆”“小砂糖橘”們紛紛涌入哈爾濱,清晨在早市享受東北物價,中午去巴洛克風(fēng)情街體驗一日“俄羅斯公主”,晚上直奔溫暖的澡堂……用全新的方式打開這座冰雪之城。

哈爾濱也沒想到自己突然就火上頂流,差點被“整不會了”。

(圖源:unsplash)

漫天鵝毛大雪,萬國建筑,異域風(fēng)情……這座被譽為“遠東小巴黎”“東方莫斯科”的城市,早該出圈了。

01

哈爾濱的老建筑,是散了頁的建筑史書,每一頁都是輝煌

如果要用一個詞描繪哈爾濱的建筑,那一定是“混血”。

100多年前的哈爾濱,僅僅是一個只有四五千人的小漁村。1898年,沙俄決定建立一條橫跨中俄兩國的鐵路“中國東省鐵路”,其中心,就是哈爾濱。

借著這條鐵路,歐洲各國移民涌入哈爾濱,他們辦工廠、開商鋪、建銀行、辦學(xué)校……在火車的轟鳴中,哈爾濱搖身一變成為有“東方小巴黎”之稱的國際大城市。

西方文化、猶太文化、東北地區(qū)的“闖關(guān)東文化”以及游牧文化的交融,讓哈爾濱擁有了其他城市無法代替的特質(zhì)。

如今我們依舊能從哈爾濱的建筑群里,清晰地看到文化流淌過的脈絡(luò)與印記。

哈爾濱的教堂,最多的時候有超過100座,其中圣索菲亞大教堂至今仍是最能代表哈爾濱這座城市包容性的名片之一。

墨綠飽滿的洋蔥頭穹頂被清水紅磚的建筑主體托舉得極高,金十字架熠熠生輝,呈現(xiàn)出升騰的動態(tài)美感,斜照的光線在建筑細部投下神秘莫測的陰影,敦厚而古樸。這座拜占庭風(fēng)格的教堂,自1907年聳立至現(xiàn)在,已有百余年的歷史,現(xiàn)在依舊美得讓人震撼。

圣索菲亞大教堂(圖源:pixabay)

哈爾濱新藝術(shù)風(fēng)格建筑的典型代表是哈爾濱火車站,該火車站建成于1903年,建筑整體無論是頂部還是外立面都不存在平面,各方向的平面都被豎向穿插的三個突出的裝飾柱打破,正門上方嵌著當(dāng)時十分新潮的玻璃幕墻嵌在,車站的正面造型、頂部線條、玻璃幕墻、臺階、鐵藝裝飾等都是曲線形式。

哈爾濱火車站(圖源:微博@哈爾濱火車站)

有人說,哈爾濱火車站像極了通往霍格沃茨的九又四分之三站臺,漫步在鋼架結(jié)構(gòu)之下,一列又一列的火車從身邊飛馳而過,滿滿都是復(fù)古的年代感。

哈爾濱火車站月臺(圖源:pixabay)

還可以去果戈里大街轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),去看一排排色彩明艷的建筑,去秋林公司買些大列巴,遙想當(dāng)年“遠東第一大城市”的氣派。

秋林公司是一座折中主義建筑風(fēng)格的大樓,采用三段式立面,對墻體的壁柱作垂直劃分,窗扇布置整齊有序,轉(zhuǎn)角處上方設(shè)穹頂,沿街女兒墻為磚砌墻墩與直線型鐵藝欄桿的虛實結(jié)合,檐口出挑明顯,檐下花紋精美。

秋林公司(圖源:pixabay)

南起新陽廣場,北接防洪紀念塔的中央大街,全街共有71棟歐式建筑,其中包括了西方建筑史上最有影響的四大建筑流派——起源于十五六世紀的文藝復(fù)興形式,17世紀初的巴洛克式和折中主義,以及19世紀末20世紀初的新藝術(shù)運動建筑。

昔日的中央大街(圖源:維基百科)

今天的中央大街(圖源:微博視頻號@哈爾濱發(fā)布)

與道內(nèi)區(qū)相隔一條中東鐵路的道外區(qū),卻因未被劃入沙俄規(guī)劃區(qū),而成為大部分中國人的居住地,民族工商業(yè)在此萌芽并發(fā)展。居住在這里的人們選擇了華麗的巴洛克風(fēng)格,并在巴洛克建筑的骨架上,用中國傳統(tǒng)特色的飾物對建筑進行改造,于是一系列“巴洛克”式的立面造型上,出現(xiàn)了蝙蝠、石榴、金蟾、牡丹等有吉祥意義的中式圖案,傳統(tǒng)的中式四合院作為“居住和倉儲空間”也被運用于建筑中。后來,這種風(fēng)格被賦予了“中華巴洛克”的名字。

坐落在靖宇街和南頭道街交口處的純化醫(yī)院,被很多人稱為是中華巴洛克建筑的杰出代表(圖源:微博@哈爾濱發(fā)布)

哈爾濱也是一座文藝之都。1899年,哈爾濱擁有了第一臺立式鋼琴和第一張臺球桌,1905年,俄國人開辦了中國第一家電影院“科勃采夫法國電影院”,后來又相繼開辦了“節(jié)克坦斯電影院”“伊留季昂電影院”“奧連特電影院”“格蘭德電影院”“列諾麥電影院”,比1908年的上海虹口大戲院創(chuàng)立時間還要早。

奧連特電影院(圖源:公眾號“哈爾濱城史文物館”)

俄羅斯建筑師日丹諾夫之于哈爾濱,就像是建筑師鄔達克之于上海。日丹諾夫在哈爾濱僑居37年,把畢生精力和才智都奉獻給了哈爾濱的城市建設(shè),他對哈爾濱城市建設(shè)的最大貢獻是,他規(guī)劃了哈爾濱市南崗區(qū)。

哈爾濱許多著名建筑都出自這位建筑師之手,包括兆麟小學(xué)(原日本桃山小學(xué))、通江街上的土耳其清真寺、一曼街上的市群眾藝術(shù)館(原日滿文化協(xié)會)、東北烈士紀念館(原東省特別區(qū)區(qū)立圖書館)、紅軍街上的匯豐照相機商行(原契斯恰科夫茶莊)、哈爾濱鐵路局對外經(jīng)貿(mào)有限公司(原前日本駐哈爾濱總領(lǐng)事館)等。

兆麟小學(xué)(圖源:百度百科)

土耳其清真寺(圖源:百度百科)

當(dāng)詩歌與傳說都緘默的時候,只有建筑在說話。這些老建筑,是城市歷史變遷的見證。

02

“鋼鐵之城”的工業(yè)建筑,期待涅槃重生

哈爾濱作為中華人民共和國第一座解放大城市,有著“共和國長子”的名號,它曾擁有無數(shù)資源與機會,煤炭、鋼鐵、蒸汽機等重工業(yè)盛行,這樣的硬朗美,在南方城市中很是少見。

電影《鋼的琴》劇照(圖源:豆瓣)

抗美援朝戰(zhàn)爭爆發(fā)后,東三省的工業(yè)實行“南廠北遷”,哈爾濱接收了自遼寧遷來的16家工廠。“一五”計劃期間,老大哥蘇聯(lián)支援的156項重點項目工程中,有13項落在哈爾濱,這里是國內(nèi)最多工程的城市。其中,鍋爐廠、汽輪機廠、電機廠合成“三大動力工廠”,它們承擔(dān)著中華人民共和國對發(fā)電設(shè)備的需求。

《漫長的季節(jié)》《鋼的琴》《人世間》等熱門的影視劇都用演繹或紀實的方式,展現(xiàn)了歷史車輪滾過留下的陣陣回響,工廠的故事,仍將繼續(xù)被后人述說。

影視劇中的東北工廠(電視劇《人世間》截圖)

哈爾濱的老工業(yè)建筑的風(fēng)格普遍為包豪斯風(fēng)格,線條簡約粗獷大氣,規(guī)模宏偉壯觀,并且墻面多采用紅磚堆砌裝飾,這種獨特的藝術(shù)風(fēng)貌和藝術(shù)價值為哈爾濱寒冷的環(huán)境增添了一抹溫暖的顏色。

今天的紅場藝術(shù)港,原址是哈爾濱機聯(lián)機械廠,在改造的過程中,既保留了原工業(yè)遺址留存的3幢包豪斯風(fēng)格的老廠房,又注入了新的時尚文化元素。藝術(shù)港通體采用鋼架結(jié)構(gòu),以玻璃為裝飾面,在天氣晴朗的情況下整體顯得晶瑩剔透,在夜晚由于室內(nèi)燈光的照射也顯得璀璨生輝,入口處還有遺留下來的幾架機器,給人一種時代變遷的歷史沉淀感。

紅場藝術(shù)港(公眾號“紅場美術(shù)館”)

這兩年頻頻出現(xiàn)在旅游攻略中的哈藥六廠,是2000年開始改建的,它的建筑和裝修豪華到堪稱“東北盧浮宮”,整個建筑占地面積龐大,外觀是歐式風(fēng)格,莊重典雅又雄偉壯觀,我們在建筑上能看到精致立體的浮雕,以及歐式建筑中常有的羅馬柱、腰線等。

最近,這座“東北盧浮宮”的租賃權(quán)出現(xiàn)在阿里資產(chǎn)平臺上,15年的租賃權(quán)將以4.5億元起拍,希望這座建筑在將來不要被荒廢。

哈藥六廠(圖源:unsplash)

03

這片熱情的土地上,永遠有新事物不斷出現(xiàn)

雖然哈爾濱的老工業(yè)已經(jīng)衰退,但在這片土地上,永遠有新東西、新事物拔地而起。

1931年,“九·一八事變”爆發(fā),日本強行占領(lǐng)哈爾濱,控制中東鐵路,在哈爾濱市郊開展“細菌戰(zhàn)”與令人發(fā)指的人體實驗。日本投降前夕,七三一部隊敗逃之際炸毀了大部分建筑,形成了現(xiàn)在遺址的整體格局。

“哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館”是一座新建筑,以原來的遺址作為主體,建筑師何鏡堂用低調(diào)、正義、平和的手法,將陳列館設(shè)計成為一個斜插入地下的黑盒子。

哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館(圖源:Archdaily,攝影:姚力)

建筑的造型簡約而又具力量感,何鏡堂希望這一個黑盒子能作為一個容器,把這段塵封的歷史展現(xiàn)在人們面前,建筑想要表達的不是憤怒,而是試圖用一種平靜的態(tài)度表達對這段反人類歷史的反思。

建筑最突出的部分,是三支像煙囪一樣的柱子,這是在仿照當(dāng)年七三一部隊使用過的人體試驗焚燒爐,它的調(diào)子是低沉的、沒有生命的、發(fā)人深省的。

哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館(圖源:Archdaily,攝影:姚力)

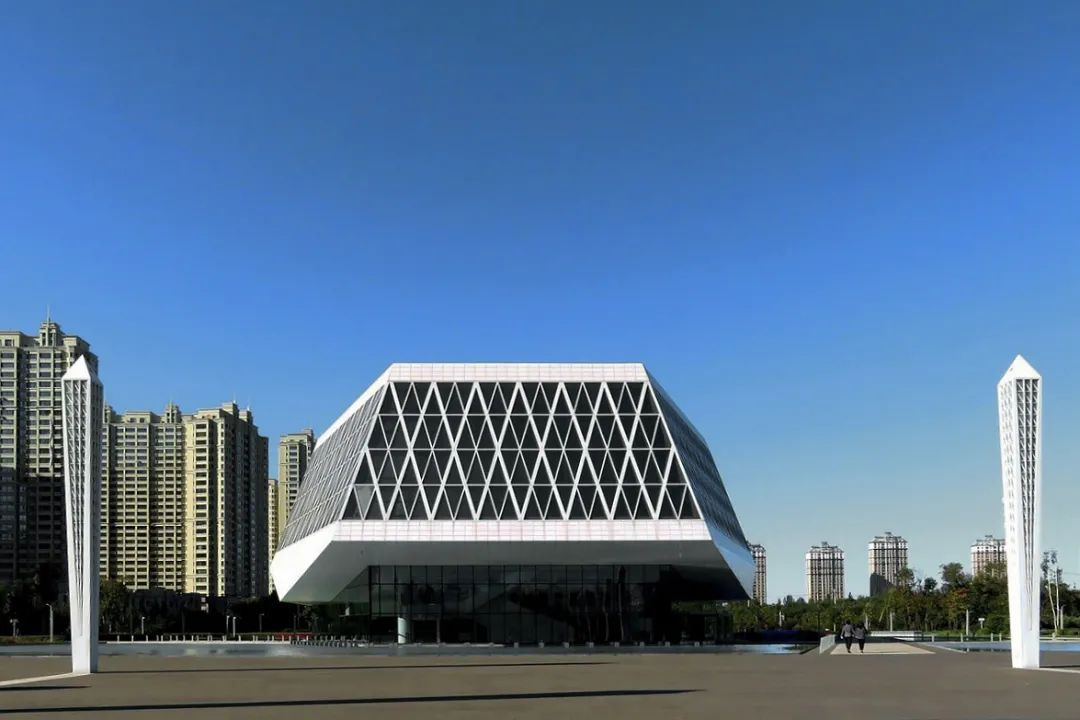

由普利茲克建筑獎得主、日本建筑師磯崎新設(shè)計的哈爾濱音樂廳,是哈爾濱的標志性建筑之一。整座建筑以“浮游冰晶”為主題,在陽光照射下玻璃幕墻晶瑩剔透,代表著哈爾濱的冰雪文化。建筑外部采用鋼結(jié)構(gòu)配合玻璃幕墻,屋頂設(shè)計為大跨度鋼結(jié)構(gòu)的龍骨梁。建筑內(nèi)部基座等均采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),讓人感覺通透又不乏硬朗。

哈爾濱音樂廳(圖源:磯崎新+胡倩工作室)

近些年來,MAD建筑事務(wù)所在哈爾濱完成了中國木雕博物館、哈爾濱大劇院、亞布力企業(yè)家論壇永久會址三座建筑,這三座建筑共同構(gòu)成了“MAD北國三部曲”。

在周圍充滿歐陸風(fēng)情的高層住宅建筑群中,中國木雕博物館顯得鶴立雞群,這座建筑中間部分呈現(xiàn)出一種類似于“扭擰”的姿態(tài),猶如一股冰雪洪流被凍結(jié)在了城市之中,這是通過對冰雪融化和凝固狀態(tài)的大量研究之后生成的設(shè)計。三個裂開的天窗捕捉著北方的低緯度陽光,可以給室內(nèi)的三個中庭空間帶來充足的自然光。

中國木雕博物館(圖源:MAD建筑事務(wù)所)

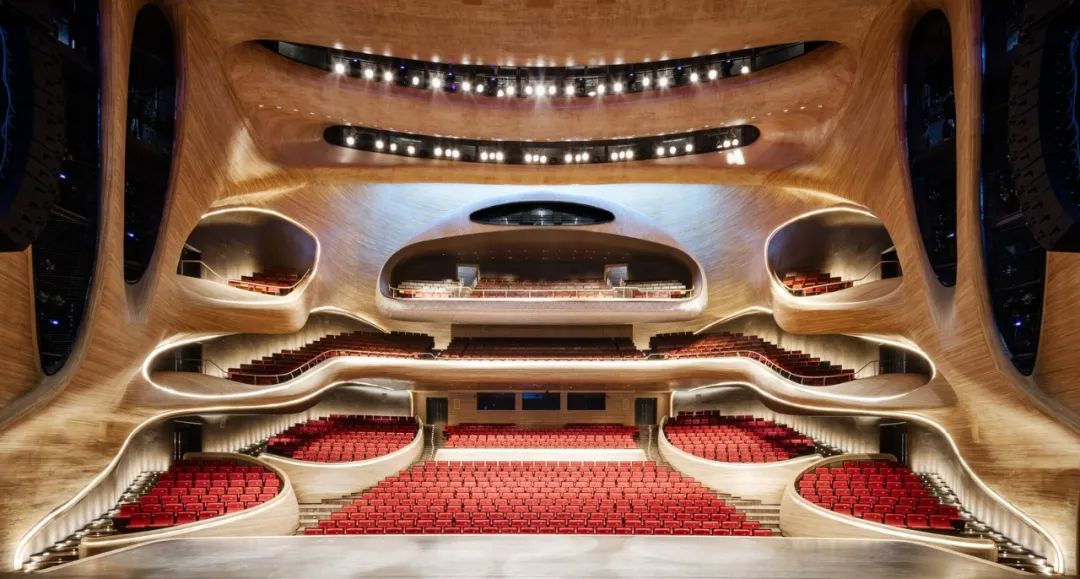

哈爾濱大劇院,以毛主席《沁園春·雪》詩句中宏偉壯觀的北國風(fēng)光作為設(shè)計意象,大劇院與一旁的工人娛樂中心如同兩座狂風(fēng)吹過的雪山,詩中“山舞銀蛇”的意向躍然眼前。與一般地標性建筑孤立地佇立在城市中不同,哈爾濱大劇院從四面八方都可以進入,強調(diào)市民的互動與參與,即使不進劇場觀看演出,市民也可以通過外部環(huán)繞的坡道從周圍的公園和廣場一直走到屋頂,體會《沁園春·雪》的宏偉氣勢。

哈爾濱大劇院(圖源:MAD建筑事務(wù)所,攝影:Hufton+Crow)

大劇院頂部的玻璃天窗最大限度地將室外的自然光納入室內(nèi)。自然光灑落在劇場中庭的水曲柳墻面上,墻面自然的紋理和多變的有機形態(tài)讓人感受到空間的生命感,簡單純粹的材料和多變的空間組合,也為呈現(xiàn)最佳聲學(xué)效果提供了條件。

哈爾濱大劇院內(nèi)部(圖源:MAD建筑事務(wù)所,攝影:Hufton+Crow)

亞布力企業(yè)家論壇永久會址,以“大地藝術(shù)”的方式進行設(shè)計,希望這座建筑可以和天、地、雪、林融為一體,成為自然與藝術(shù)相互融合的大地景觀。屋面設(shè)計非常有特色,其靈感來自風(fēng)吹過雪地留下的痕跡,給人分量感和似乎懸浮的輕盈感。

亞布力企業(yè)家論壇永久會址(圖源:圖源:MAD建筑事務(wù)所,攝影:CreatAR Images)

公共大廳室內(nèi)是豎向向上的空間,配合頂部的天窗,光線灑下來,讓人有一種進入到教堂的感覺。

亞布力企業(yè)家論壇永久會址(圖源:圖源:MAD建筑事務(wù)所,攝影:存在建筑-建筑攝影)

結(jié)語

哈爾濱,一個曾經(jīng)與“十里洋場”上海比肩的“東方小巴黎”。

這座有著富饒的物產(chǎn)、厚重的歷史、交融的文化、爽朗的人民的城市,再度迎來了高光時刻。

去看看大雪紛飛的圣索菲亞大教堂,去逛逛燈火輝煌的中央大街,嘗一口馬迭爾冰棍,吃一鍋鐵鍋燉大鵝……

參考資料

《啥是哈爾濱?》(星球研究所)

《寶藏東北:黑土地城市漫游指南》(行走中的建筑學(xué),作者:李博超)

作者:孫琬童

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號:鳳凰空間

精選文章:

LV推出龍年裝置,率先打響奢侈品牌「春節(jié)之戰(zhàn)」?