這兩天,“韓國仁川新地標被質疑抄襲廣州塔”的話題登上熱搜,引發廣泛關注。

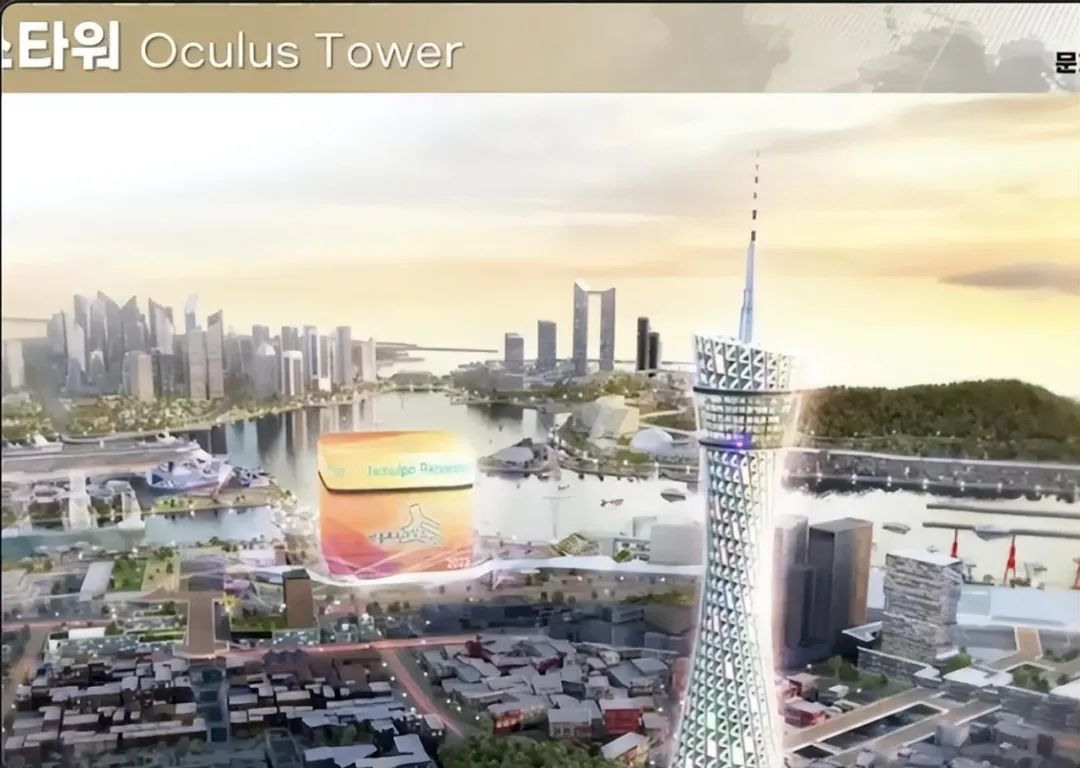

據韓國SBS電視臺報道,1月19日,韓國仁川市政府首次公開了在濟物浦港建設的名為“Oculus Tower”的圖片,這座塔將成為韓國仁川和金浦的地標建筑。

韓國仁川Oculus塔設計圖(SBS電視臺報道截圖)

Oculus Tower的圖片一經公布,還沒等到中國網友吐槽,韓國媒體自己就提出了質疑。

有網友表示,“和中國廣州塔簡直一模一樣,請重新設計一座塔,不要再抄襲了”,還有人評論說,“抄襲得太過明目張膽了”“這是國際上的恥辱”“真的太尷尬了!”……

Oculus塔與廣州塔的對比,左:韓國仁川Oculus塔;右:中國廣州塔(SBS電視臺報道截圖)

看了對比圖之后,這兩座塔不能說“一模一樣”,只能說“十分相似”。

這到底是“抄襲”?還是設計靈感的殊途同歸?

01

山寨地標建筑,早就不新鮮啦!

針對質疑的聲音,仁川市方面表示,Oculus塔在最初設計的階段,在世界各地尋找了各種塔的設計來借鑒,最初設計以仁川八尾島燈塔和仁川氣象臺為藍本,并未參考廣州塔,而宣傳片中塔的形象只是鳥瞰圖,并不能說明是模仿借鑒了誰。

但是,他們說參考的仁川八尾島燈塔長這樣:

仁川八尾島燈塔(圖源:公眾號“英國那些事兒”)

仁川氣象臺長這樣:

仁川氣象臺(圖源:公眾號“英國那些事兒”)

再看看我們的“小蠻腰”廣州塔,Oculus塔到底“參考”的是哪一個,相信大家心里都有數。

廣州塔(圖源:pixabay)

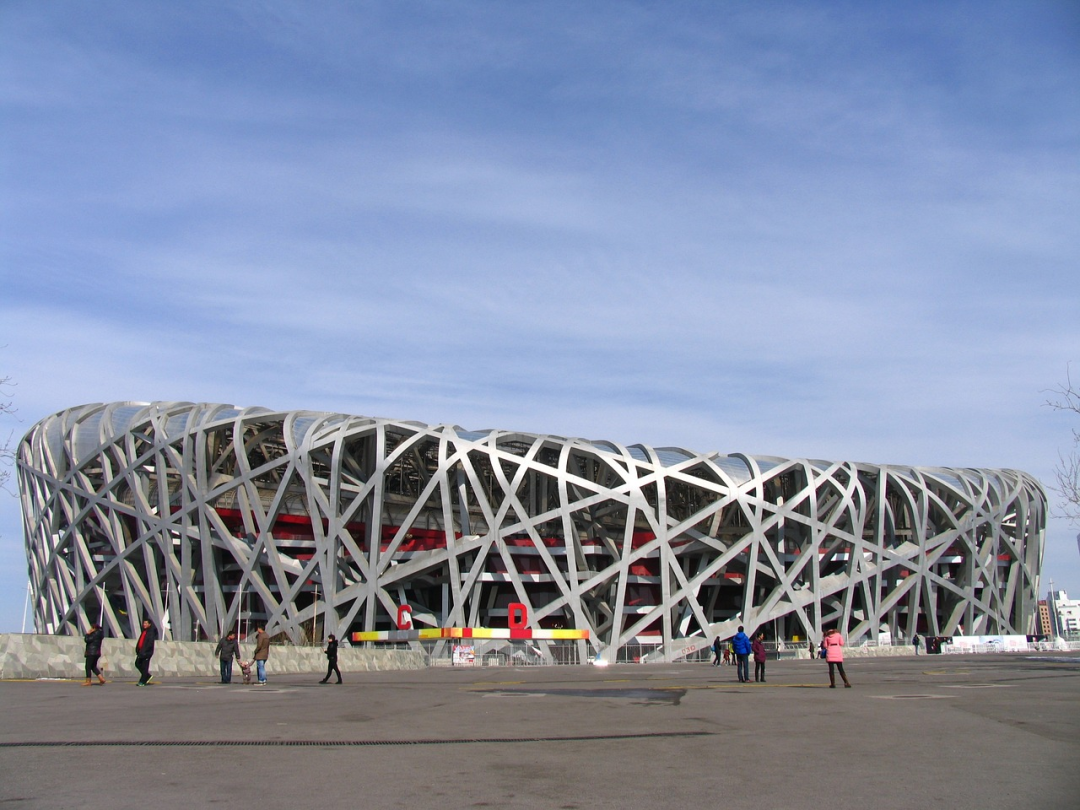

此外,還有網友指出,韓國在2023年底發布的2030年世博會園區規劃方案,其中有一座建筑設計與中國北京的“鳥巢”(國家體育場)十分相似。

2030年世博會園區規劃方案(韓國釜山2030年世博會園區規劃方案宣傳片截圖)

北京國家體育場(圖源:pixabay)

“建筑拷貝”現象早已屢見不鮮,廣州塔也不是第一次被“復制”了。

位于湖北黃石的一處人行天橋,干脆直接把廣州塔給“放倒”。而官方回應說,景觀橋與廣州塔雖外形相似,但未抄襲,“黃石小蠻腰”的別名是網友叫的,不是官方說法。

湖北黃石人行天橋(圖源:微博@每日經濟新聞)

人紅是非多,一座建筑如果出名了,那么它的風格和建筑元素就會不可避免地被同行們借鑒和使用。

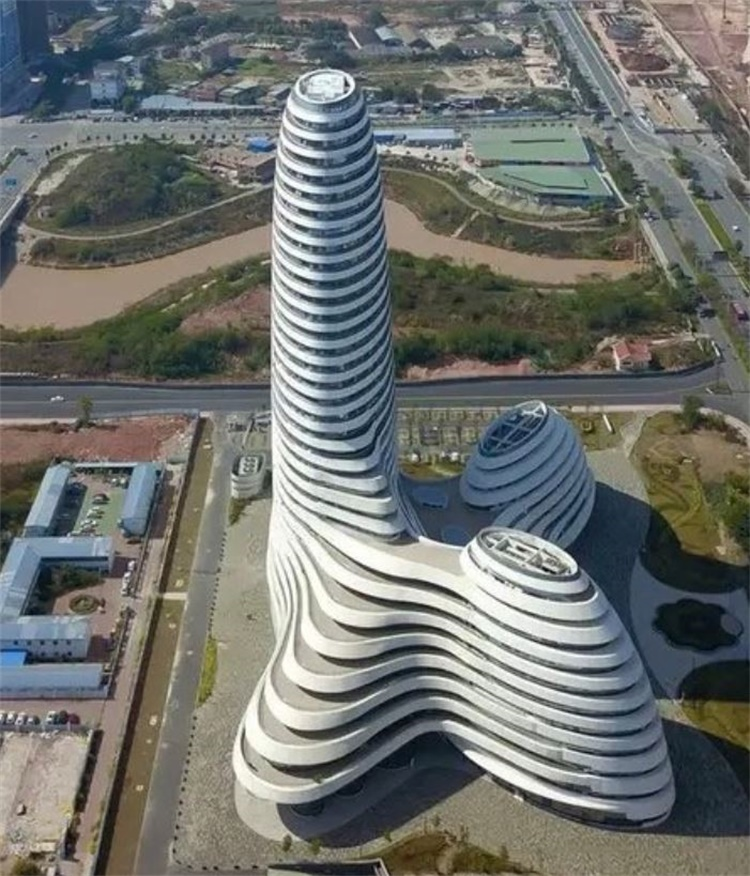

比如曾經登上建筑暢言網“丑陋建筑”榜單的廣西新媒體中心,就模仿了扎哈·哈迪德在中國的名作望京soho,上榜的理由是:低劣模仿,形象粗鄙。

廣西新媒體中心(圖源:建筑暢言網)

望京SOHO(圖源:Zaha Hadid Architects)

在中國我們能找到不少美國白宮、悉尼歌劇院、巴黎凱旋門等地標建筑的山寨版。

“山寨白宮”(圖源:pixabay)

當然,也不是只有中國才有山寨地標建筑,國外也有這樣的現象。

比如美國拉斯維加斯早就以“照搬”的方式復刻了帝國大廈、克萊斯勒大廈,自由女神像等地標。

拉斯維加斯夜景(圖源:pixabay)

這種表面上的模仿與借鑒,只是山寨了外觀而已,至于建筑本身所蘊含的歷史和人文意義,可以說一概沒有。

02

長得像就是抄襲嗎?那些建筑圈的“抄襲”事件

前些年鬧得沸沸揚揚的文化地標雷同事件,當屬汪曾祺紀念館與木心美術館。

2020年開放的汪曾祺紀念館,主體結構是幾個混凝土盒子,混凝土外立面的線條很柔和,像舊書掀起來一角。

汪曾祺紀念館(圖源:同濟大學建筑設計研究院)

很快,汪曾祺紀念館就被質疑在建筑設計上與2015年開館的浙江烏鎮木心美術館存在大量的雷同之處,同樣都使用了混凝土、水、立方體、玻璃、樓梯等元素。從部分網友提供的拍攝畫面來看,兩座建筑確實存在著諸多相似之處。

木心美術館(圖源:微博@木心美術館)

汪曾祺紀念館的設計者回應,那些網絡上的對比照片只是截取了幾個片段做對比,有著斷章取義之嫌。

木心美術館館長陳丹青則表示,從照片的幾個角度看,有著非常多的相似點,但看了別的角度,和整個紀念館的全景圖之后,就會發現完全是另外一個建筑。汪曾祺紀念館也許并非抄襲,而是“同質化”,是“建筑藝術想象力的匱乏”。

其實,混凝土上做出木頭紋理,螺旋式的樓梯和階梯式的閱讀空間等,其實都是很常見的設計元素,也并不是木心美術館的首創。

2023年初,荷蘭專業建筑師(MVRDV)事務所贏得了德國海爾布隆市人工智能創新園區的設計競賽,設計采用圓形平面,旨在將園區定位為人工智能技術發展的世界標桿,沒想到卻遭到了質疑——“MVRDV獲獎方案是被放大了的日本石川縣21世紀金澤美術館?”

雖然這兩個作品的鳥瞰圖看起來有些相似,但畢竟一個是建筑,一個是園區規劃,但是如果結合各自設計師的設計理念分析,其設計內核是不同的,外形的“撞車”,或許真的只是巧合。

“AI之環”方案(圖源:MVRDV)

21世紀金澤美術館 (圖源:SANAA建筑事務所)

新建成的廣西柳州螺螄粉小鎮會客廳,也被懷疑是在“致敬”MAD的哈爾濱大劇院,并引發了“如何分辨照搬與借鑒?”“商業項目的形式設計是否有意義?”的話題討論。

螺螄粉小鎮會客廳(圖源:UNO Architects,攝影:吳清山)

哈爾濱大劇院(圖源:MAD建筑事務所,攝影:Hufton+Crow)

日本建筑師隈研吾曾遭到“自己抄自己”的指責。他的澳大利亞悉尼達令廣場公共空間和中國臺中巨蛋體育館兩個方案,看起來好像差不多。

臺中巨蛋體育館的方案,以“天空回廊,運動公園,世界地標,市民樂園”為主軸,螺旋的造型,突顯無邊界的形態概念。

中國臺中巨蛋體育館方案(圖源:隈研吾建筑都市設計事務所)

悉尼達令廣場公共空間,于2020年初建成,整個建筑的外立面也是“千層餅”一樣的螺旋木質幕墻。

悉尼達令廣場公共空間方案(圖源:隈研吾建筑都市設計事務所)

面對質疑,隈研吾以公開信的方式否認了抄襲一說。他指出,“臺中巨蛋”的設計源自屬于市民的未來體育館的想象,將大甲藺草編織技藝的想法融入立面設計中,并與當地文化聯結,靈感并非源于自己的其他方案。

為什么會有這么多的公共建筑看起來很相似。其中一個原因是有些固定的范式已經是設計潮流,如果甲方拿出一張照片來,說“我就要照著這個來做”,那建筑師能怎么辦?另外,一個大設計院同時會做很多個項目,也不是總能有新的創意,同樣的元素可能會反復出現在同期不同項目的設計中。

03

從不模仿的人,也無法創造

藝術家薩爾瓦多·達利說:“從不模仿的人,也無法創造。”

學習建筑,必然要先經過借鑒的階段,隨后才能有所創新與突破。

建筑教育中的布扎體系(Beaux Art),便是要求學生通過臨摹大師的作品和圖紙,通過肌肉記憶將大師的思路和風格融會貫通,再逐漸從復制中跳脫出來,形成自己的風格。

最早赴美國賓夕法尼亞大學學習的一批中國建筑師,接受的便是布扎體系的教育,圖為童寯設計的新教教堂,該作品在1928年全美大學生競賽中獲布扎設計協會一等獎(圖源:《布扎設計協會公報》1928年3月第4輯第5期)

扎根于布扎體系的復制本源就決定了建筑的相似性。人們既希望建筑有著歷史傳承能融入城市文脈,又期待著每個建筑能自成一派。

羅伯特·文丘里的代表作母親住宅,便是一個對很多現代主義建筑元素進行了大量“復制粘貼”,從而形成了獨特風格的作品。

文丘里的經典作品:母親住宅(圖源:Archdaily,攝影:Maria Buszek

華裔建筑大師貝聿銘給巴黎盧浮宮設計的玻璃金字塔,則是“借鑒”了埃及金字塔,他把石頭變成了玻璃,有人曾說,貝聿銘毀了盧浮宮,也毀了金字塔。但多年過去后,早就沒有了指責,只剩下贊嘆,說這座建筑是現代藝術與古典之美的和諧統一。

(圖源:Archdaily,攝影:Greg Kristo)

埃及金字塔(圖源:pixabay)

首屆普利茲克獎獲得者菲利普·約翰遜于1949年設計的“玻璃屋”,曾為他帶來巨大聲譽,建筑完全以落地玻璃作為墻壁,與幾乎是在同一時間落成的密斯的范斯沃斯住宅很是相似,但從來沒有人去爭論過作品是否存在抄襲,菲利普·約翰遜多次在公開場合表示,自己是受了密斯·凡·德羅的啟發,并毫不吝惜自己對密斯的贊賞。

菲利普·約翰遜的玻璃屋(圖源:Archdaily)

密斯·凡·德羅的范斯沃斯住宅(圖源:Archdaily)

更高級的“借鑒”,是模仿自然。

西班牙傳奇建筑師安東尼·高迪的作品米拉之家,展現了高迪自然主義的建筑風格,建筑模仿了自然界生物的骨骼,像貝殼、海螺、龜殼以及人的頭蓋骨造型都在建筑中有所體現。

米拉之家(圖源:pixabay)

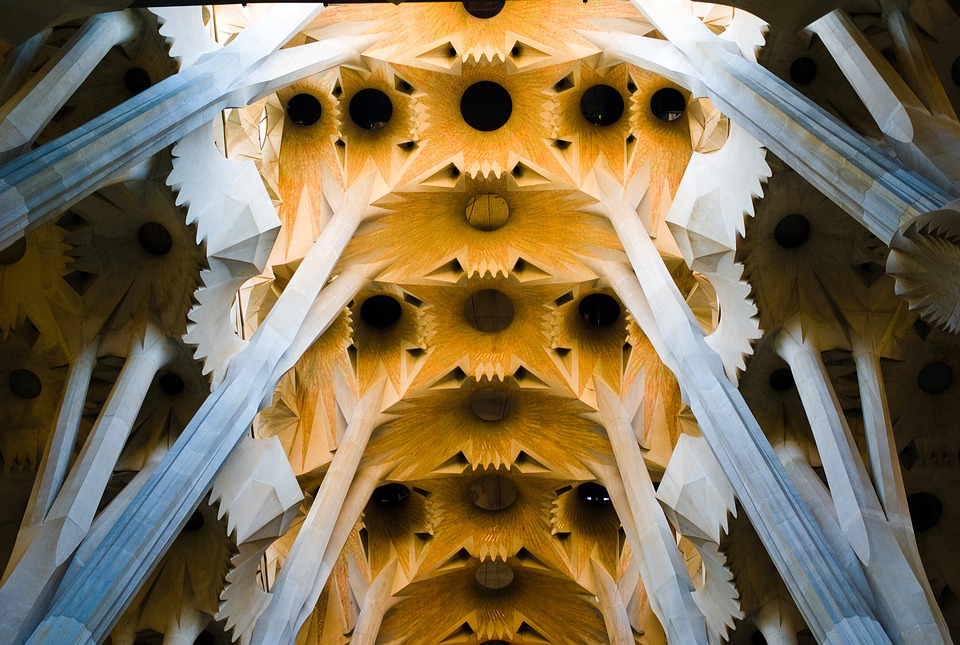

高迪最有名的作品圣家堂,內部建筑的立柱是在模擬自然界的樹木,起到支撐作用的同時也豐富了空間裝飾語言,走進去就像進入了熱帶雨林。

圣家堂內部的樹木結構(圖源:pixabay)

弗蘭克·蓋里則認為,“復制”是他的設計手段,畢爾巴鄂古根海姆博物館的外形,模仿的是一艘船,這讓人想起畢爾巴鄂港過去的工業生活,以船作為靈感給了蓋里一套分析物體曲率的獨特方法,而在復制的過程中,蓋里逐漸脫離了所模仿的物品,逐漸生成了獨屬于他的風格。

弗蘭克·蓋里代表作品:畢爾巴鄂古根海姆博物館(圖源:pixabay)

借鑒,是把外來的東西消化吸收后再生成的過程,而不是直接搬過來用的“抄襲”。

站在巨人的肩膀上,的確能看得更遠,好的東西該去傳承和發揚,這也是建筑設計的價值所在。

結語

在建筑界,時不時就會出現一些讓我們覺得似曾相識的作品,它們是“抄襲”還是“借鑒”?是致敬先賢還是懶惰?一直是無法回避的問題。

模仿別人的作品,或許是城市發展過程中的一種選擇,但建筑從業者們也需要多動腦筋,找到恰當的變通形式,這樣才能化蛹為蝶,取得真正的突破。

參考資料

《韓國仁川新地標抄襲中國廣州塔?!幾乎等比復制,韓國人都看不下去了...》(公眾號“英國那些事兒”)

《借鑒OR抄襲?建筑的影響力與原創性》(公眾號“匠山行記”)

《為什么中國有這么多的山寨建筑》(公眾號“大家”,作者:十一貝子)

作者:孫琬童

本文經授權轉載自公眾號:鳳凰空間

精選文章: