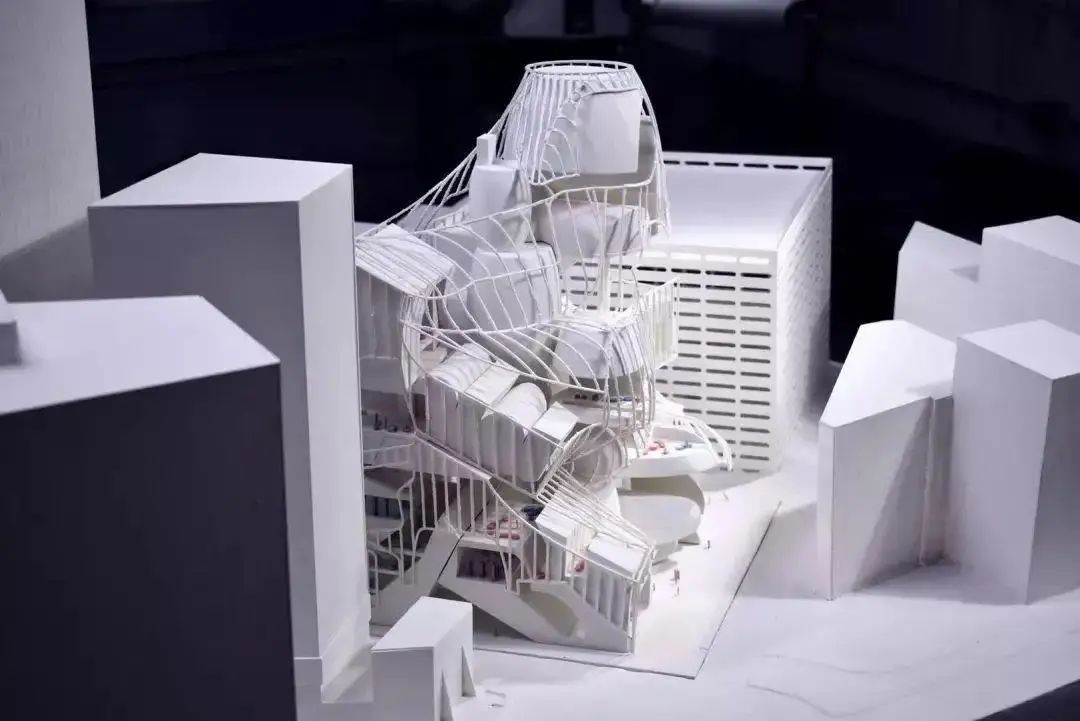

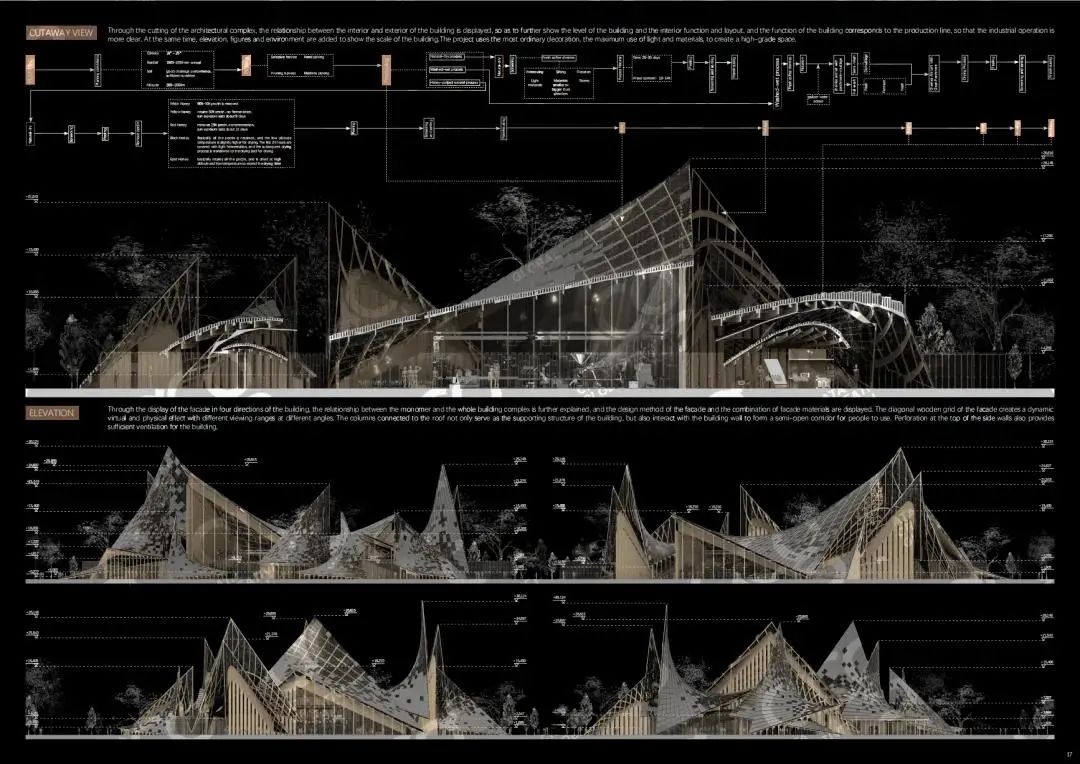

?▲ 某高校課程設計評圖? 來源:網絡

大概從18、19年開始,建筑學內部就已經傳出很多勸退的聲音。

最初的勸退針對的是越來越內卷、甚至日益走向下坡路的建筑行業,但是很快,市場的變動影響到了建筑學的教育,昔日作為建筑學龍頭的清華、東南等老八校也開始出現了建筑學專業調劑,分數下降的現象。

顯然,建筑教育與建筑市場有著千絲萬縷的關系。這種關系素來已久,它使得建筑學教育始終深刻地受到市場需求的影響,從而呈現出些許病態的特征。

但如果說當時行業景氣,這種不健康的建筑教育現象還能維系得下去,那么現在則借由連年降低的水位而終于將許多問題暴露出來。

▲?來源:網絡

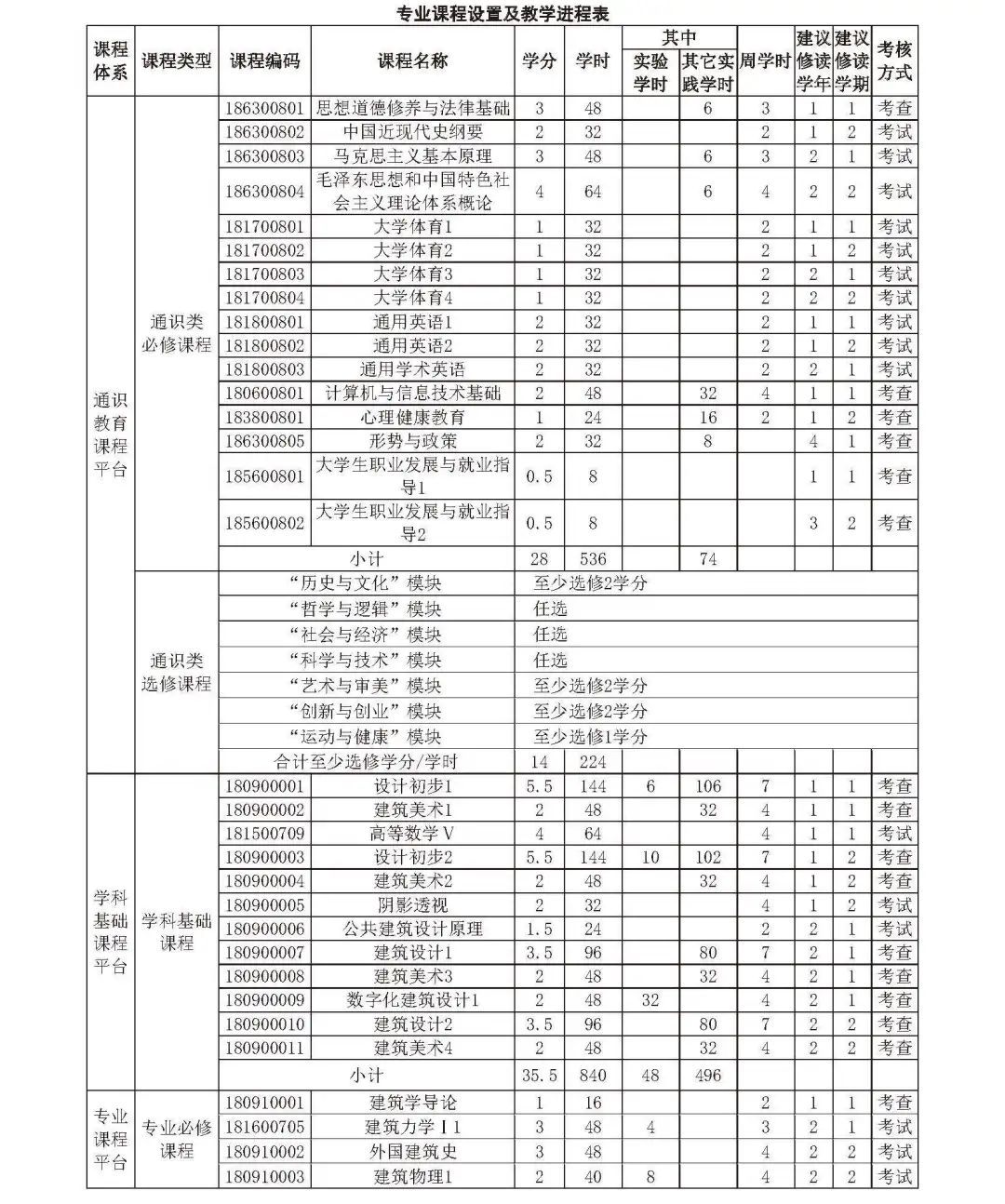

1?課程編排

——為什么建筑學的課程這么多?

A)新舊的課程矛盾?

在開始討論之前,我們可以先簡單地回顧一下在過往的建筑學學習中我們要學什么:

在設計方面,從最初的構成練習、空間生成到不同體量的建筑設計;技能上,從藝術方面的素描水彩到專業方向上的渲染、CAD、BIM、綠建基礎;技術上,建筑物理的聲光電熱到力學、構造、設備;理論上,公建原理、居住原理、中外建筑史、設計心理學等等。

?▲ 部分課程? 來源:網絡

當我們學習的大多數課程被羅列出來,就能很明顯的感受到課程體系的混亂,而它則很大程度上來源自于建筑學課程體系新舊之間的矛盾。

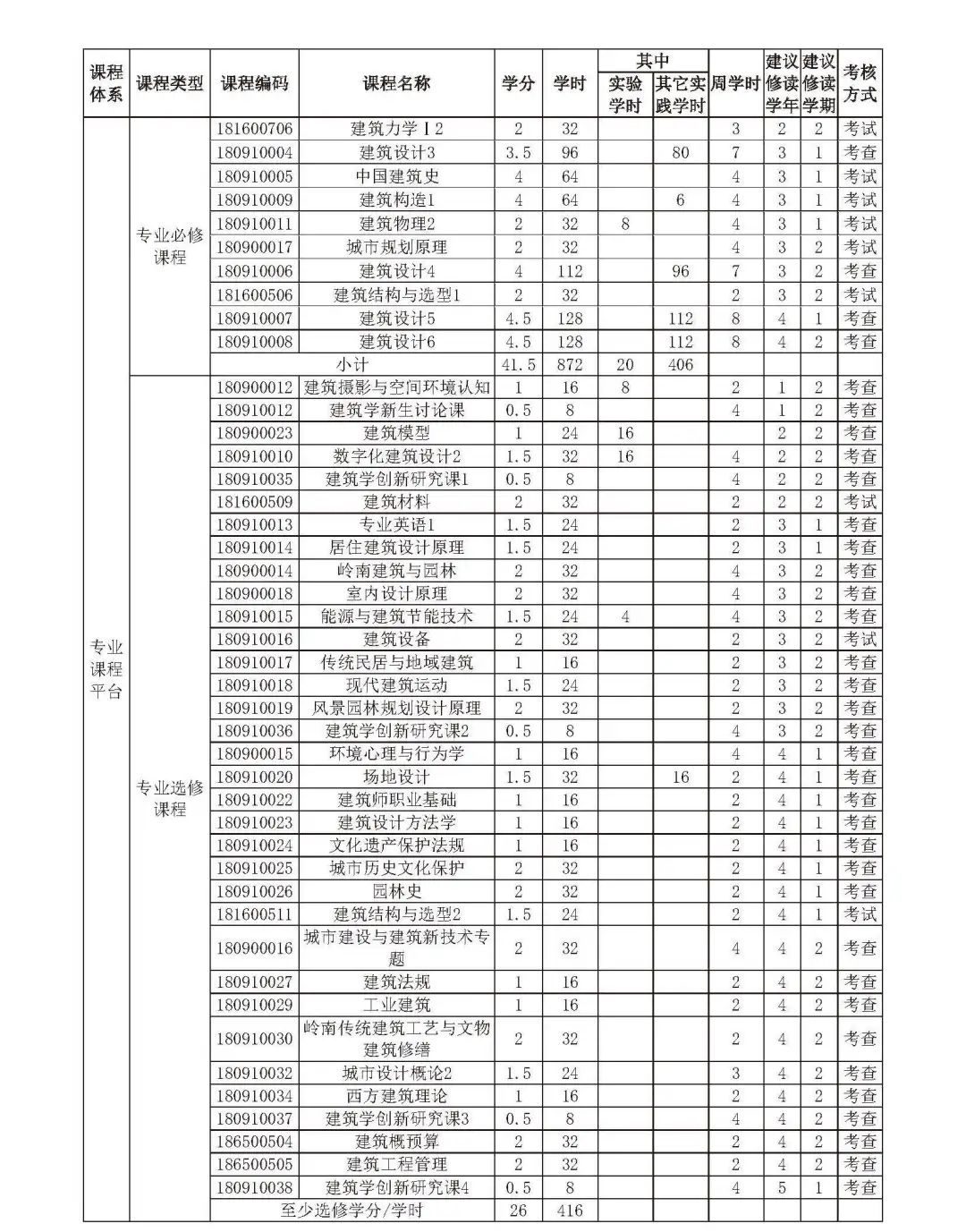

中國建筑學的教育體系最初源自于對西方建筑學教育體系的學習借鑒,比如西方的布扎體系和包豪斯體系。而恰恰由于對體系的學習,中國建筑學的教育在長時間內都保持著一些“傳統”,比如低年級通常會進行的渲染練習、構成課程,這些傳統課程背后牽引著的是早已經過多年實驗、迭代的成熟的舊有課程體系。

?▲ 賓大留學的第一代中國建筑師 來源:網絡

?▲ 墨線練習? 來源:網絡

但伴隨著行業的更新,傳統的教學內容早已無法滿足市場對于建筑行業的要求,外部市場的發展促成了教育體系的內部改變,如BIM課程、參數化課程,創新研究課之類新課程逐步加入到原有的課程體系中。

?▲ BIM學習 來源:網絡

?▲ 美國羅德島設計學院建筑學畢業展? 來源:網絡

這時就產生了顯而易見的矛盾,舊有的課程不能滿足新的市場需求,迫使學校加入新的內容,但傳統卻相對完整的舊有教學模式又無法被迅速地取代改變,新的教學體系需要經過一段時間的實驗、調整才能達到相對意義上的完善,這就難免造成一種混亂無序的局面。

在某些時候,這種新舊兼具容易給學生帶來錯誤的信號,好像一切都是重要且不能去除的,或者“建筑學就是這么一門包羅萬象的高端學科”;“建筑系學生什么都要會”等等,但本質上,這只是對混亂又難以自洽的課程設計的掩飾。

?▲?來源:網絡

B)越來越多的課程,越來越少的時間

新舊沖突帶來的最明顯的一個結果無疑是課程量的增多,但學生的總上課時長沒有改變,因此課程的課時都不得不被壓縮,課程的內容被簡單化和扁平化。

許多高校老師都應該有類似的感觸:例如建筑施工課程,在十年前可能還擁有六七十個課時,五年后卻被壓縮到二三十個課時,而現在可能僅僅用一周的工地實習和參觀來壓縮。學生學不到東西,老師想教也教不了。而以上的例子不勝枚舉。

當學校同時受制于傳統建筑學的教育體系和當今的市場需求時,在某些時候或許進退維谷,但學生的現狀已經表明,教學與真實世界的應用脫節,大量的只追求理論掌握的課程只是漫長課時中的無效教學,為單純的概念習得徒增工作量。

?▲?來源:網絡

2?教學方式

——設計,到底能不能教?

在最核心的設計課程中,建筑設計的教學似乎存在兩種極端:一種是純粹的“功能主義”。它將建筑教學視為一種類似于功能體塊排列組合的游戲,因而擁有一種不成文的“標準答案”‘’。這不僅是對設計行為的束縛,同時也束縛了人們對更豐富多元的生活,行為,習慣的感知和想象。

另外一種極端是崇尚一種“直覺”教學。它將建筑教學視為一種藝術修為的培養,因此“靈感”,“審美”,“直覺”這些玄之又玄的東西被推到極致。教學存在極大的偶然性和主觀性,以至于一些學生總是不自覺地陷入“我真的很不適合做設計”、“學建筑真的好難”,“為什么我聽不懂”的思維怪圈中。

?▲?來源:網絡

上述兩種極端,本質上是當下建筑市場兩種路線在教育環境中的投影。

前一種設計教學,培養的是大量生存于流水線中的建筑制圖工人,用以批量化生產同質化的城市景觀,這是市場中很大的一部分份額;

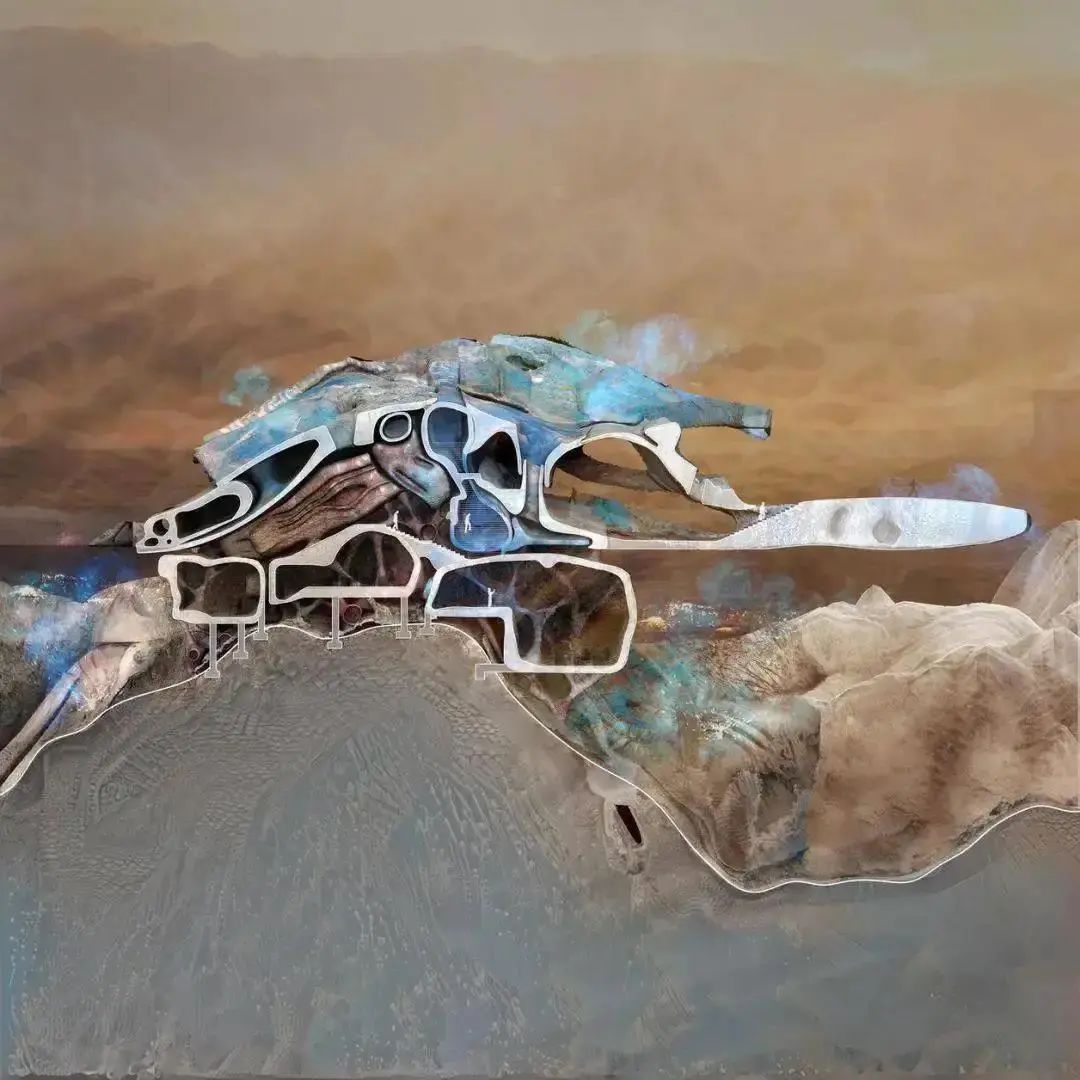

后一種教學,則深刻受到“大師主義”和“明星建筑師”的文化影響——它們的理論,手法,言說和表演,盡管這本質上是設計市場(且是高端國際市場,如果可以這么說的話)角逐的一種商業工具而已,但并未有人戳破這一點,以至于讓這種“上層表演”滲透到基礎的建筑學教育體系中,將奇觀建構與華而不實的取向過早地植入不成熟的年幼建筑師腦海中,而他們卻信以為真,直到真正參加社會生產后被現實所擊潰——但卻很難說是演出有問題,學是學的很像的,只是舞臺站錯了而已。

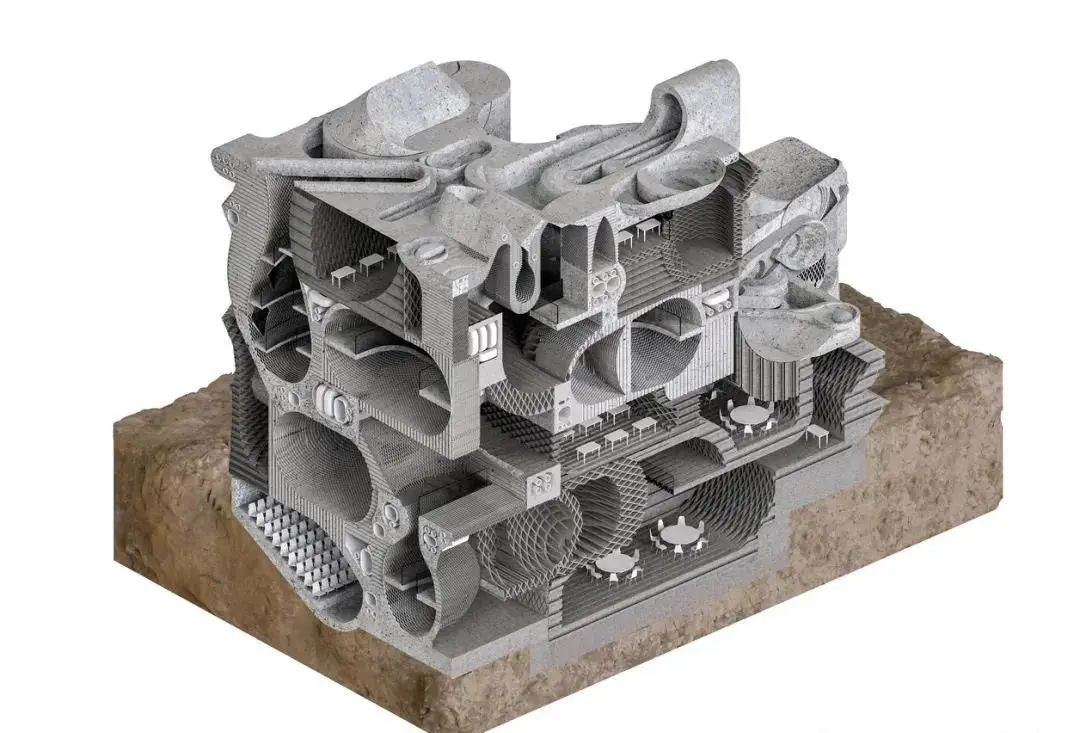

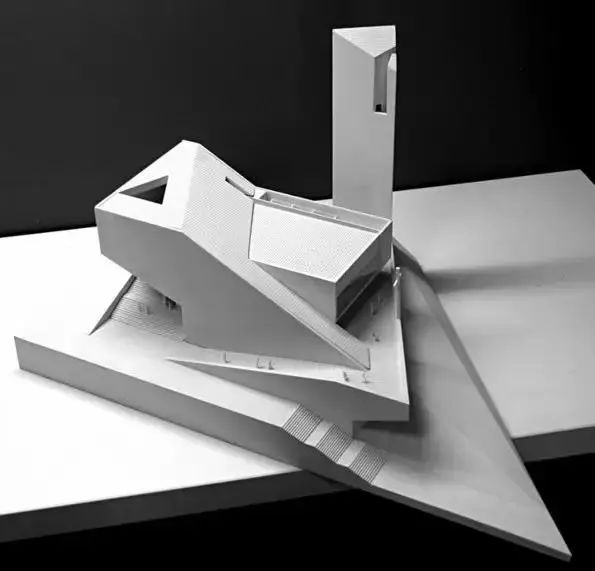

?▲ 某高校設計作品 來源:網絡

上述兩種截然相反的設計教學的傾向,是現在建筑類高校都多少存在的現象。它們其實是殊途同歸的,都可歸咎于一種行之有效的,有關教育本身的“設計教學方法論”的缺失,因而被急功近利的市場信號扭曲了設計教學的本質。

?▲ 賓大設計展 來源:網絡

3?評估方式

——為設計打分?還是為圖紙打分?

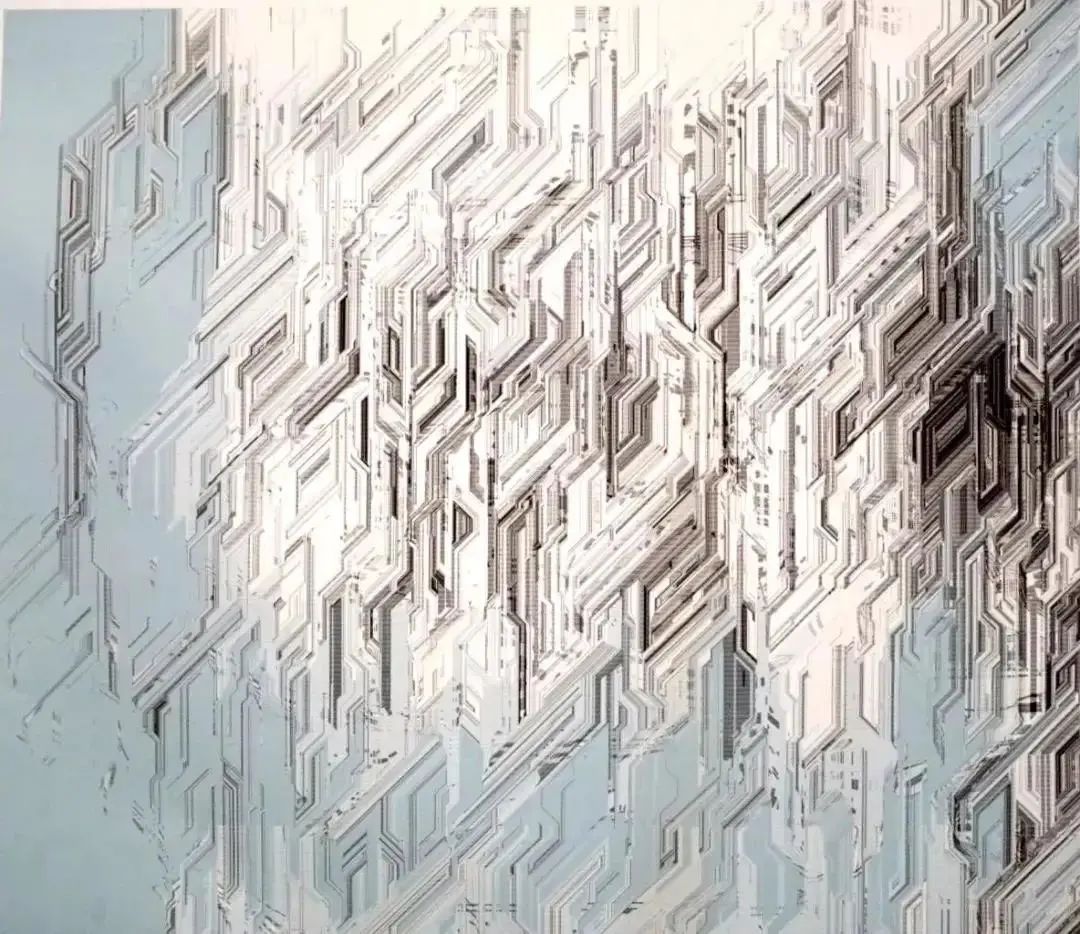

一個很簡單的邏輯是,如果設計教學并沒有一種統一的范式來進行,那么對于教學成果——也就是課程設計的作品,便缺乏一種統一的評價標準。換句話說,無法輕易評價學生作品究竟是好還是壞,好在哪兒,又壞在哪兒。因此,想要獲得高分,唯一的方式便是一個字——卷。

卷什么?卷圖版數量,卷圖面效果,卷工作量,總之,設計的品質被轉化為視覺效果和圖紙數量來進行評價,這便構成了現在建筑學教育評價體系最大的困境之一。

?▲ 某高校畢業展 來源:網絡

盡管在說大道理的時候,所有人都曉得圖紙本身只是一種手段,不同的圖面效果只是為了呈現不同主題作品的重點。但似乎從一開始,圖紙表現的精美程度就深刻地影響建筑課程設計的分數。在以前,建筑學生需要苦練手繪,水彩渲染或者排版等等。

在現在,建筑學生需要苦練效果圖渲染,模型制作精度,分析圖繪制的趣味性和復雜性等等。如果一份設計缺乏吸睛的表現圖和復雜的爆炸圖(或其他不可名狀的分析圖),那么這份設計作品恐怕是很難打到高分。總之,“卷圖”開始變成一種常態,圖紙的數量和復雜程度開始變成衡量工作量的標準。

?▲ 精美的建筑圖紙 來源:網絡

這種情況同時反向催生了外部的培訓機構市場,近年來培訓機構和培訓課程數量與日漸增,學生花在課外輔導的時間越來越多。在輔導機構所塑造的種種“軟件學習班、競賽沖刺班”的語境下,關于設計的宏觀問題的思考好像正在日漸邊緣化,更多的時候,視覺和形式上的工作量堆積反而正日益合理化。

沒有人詢問過這種現象的正當性,至多也只是一種犬儒主義的姿態。理由在于,這依然是教育與市場走得太近的后果。為何?因為建筑設計圖紙化與視覺化,本質上是一種市場溝通的手段,是用來接洽建筑師與業主之間的橋梁。那么富有表現力和欺騙性的圖紙便成為了俘獲業主的重要工具。盡管這不難理解,但是當這樣的現象成為建筑高校期末評比的常態時,建筑教育難免就走向了異化和畸變,讓學生們過早地地淪落為市場的儲備軍。

?▲某培訓班的宣傳圖? 來源:網絡

4?高校教師

——建筑教育者?亦或是高校任職的建筑師?

接下來要討論的,則是另外一個敏感話題,那就是建筑學教師的存在。他們往往身兼數職:教師,職業建筑師,科研工作者等等,那么究竟哪種屬性是他們的第一屬性呢?

A)項目

我相信,大部分國內高校的建筑教師依然恪守建筑教育事業的職業準則,但不排除會有個別或部分教師,將設計生產視為比建筑教育更加重要的事業。甚至,高校任職往往還會為其市場活動提供更多廉價的候補勞動力。

?▲某建筑工作室(圖文無關)? 來源:網絡

當然,考慮到建筑設計的實踐性和具體性,以實際項目作為教學內容并非全然是壞事。但問題就在于,學生在參與實際生產的過程中究竟能夠獲得多少知識?亦或僅僅只是“出圖助手”而已?——無盡的文本排版,PPT制作,畫圖建模等等,在這個過程中,學生只能不斷地一遍又一遍地強化自身的技能熟練度,真正有關設計與知識的核心卻觸及不到。

當然,有人會覺得這是理所當然的,你剛去設計單位的時候不也是如此嗎?可如果這樣的邏輯成立,那么不正說明建筑教育早就與市場活動無異了嗎?導師≈老板,學生≈打工人,上學≈坐班,區別僅僅在于其所獲得的勞動報酬更低罷了。好玩兒嗎?我覺得不好玩。

?▲某建筑工作室(圖文無關)? 來源:網絡

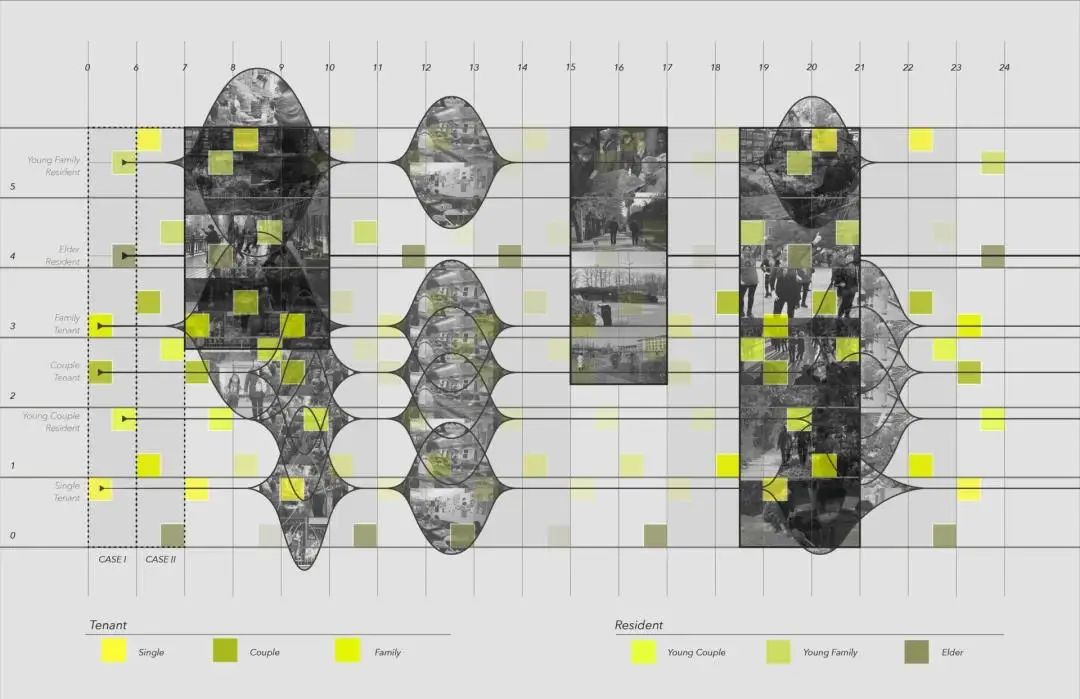

B)科研

另一個方面是高校晉升制度給老師帶來的科研壓力,高校老師獲得職稱更依賴發表文章而不僅是評價老師的教育水平,于是部分老師們便嘗試通過課程作業分擔科研壓力。例如做住宅建筑相關研究的老師,開設住宅相關的課程,可以通過學生的作業進行實地調研以獲得其想要的數據。

總的來說,高校建筑學教師的壓力除了市場,另一部分則來源于職稱晉升制度,而不論是做項目還是做科研,對于學生來說只有畫圖勞動力或學術勞動力的區別。但對于少部分老師來說,他們的壓力最終會傳遞到學生層面。

?▲ 來源:網絡

現在高校的職稱制度設計采用淘汰制等市場激勵的方式來鼓勵大學科研,以文章發表數量、引用頻率等指標來衡量大學的研究水平和排名,用企業的邏輯代替大學的邏輯,將大學變成一個大公司。甚至工作室結構也趨于科層制,形成教授-副教授-博士生-研究生的結構,權利逐層遞減,壓力逐層遞增,學生的用詞也和企業越發接近,大學教育的水平高低脫離了課堂實際教育本身而變成了有關論文的kpi指標。

但對于部分教師手下的學生來說,無論是參與哪兒生產活動,僅僅只是畫圖勞動力與學術勞動力的區別而已。“教育”成為了廉價勞動的包裝,還有比這更美妙和正義的職場pua嗎?

5?市場與教育

——行業走低,對建筑教育來說是困境還是轉機?

在很大程度上,我們可以將學校視為一個生產與兜售勞動力的企業。評價一個學校成功與否,依靠的是作為產品的學生被如何評價,而用人單位是學校這個人才加工廠的市場。

因此,當用人單位受到更大的建筑市場的影響,則勢必會改變其對人才采購的需求,逼迫學校教育不得不與市場直接或間接對接。

所以我們可以理解,在改革開放以后,中國建設需求量大,建筑市場火熱,導致建筑行業異常景氣,它傳遞到教育領域的表現就是:學校開始招收更多的學生,也會有更多的學生愿意報考這個專業,為了應對市場巨大的人才需求,建筑學教育體系變得十分浮躁,追求速成與奇觀。

?▲ 來源:網絡

正如弗蘭姆普敦以歐共體為例所談到的:"......全球商業化進程和資本主義擴張的結果的另一個后果是試圖改變和縮短歐洲建筑教育,誠然,該政策有助于統一歐洲建筑教育課程......但這種理想化的實質卻是建筑教育的速成化。"

但不論如何,過往飛速發展的行業所呈現的欣欣向榮的蒸汽掩蓋了這一現象,直到最近五年行業連年走下坡路,人們似乎才意識到,原來在高校中不可一世的建筑學專業,竟然也有淪落為低分專業的一天。

誠然,這樣的轉變帶來了一些困境:教師被困于項目市場和晉升制度中,學生焦慮于投入在建筑行業學習的成本還能否在短期回收,企業門檻變得越來越高等等......

但平心而論,我期盼著這樣的轉變也能帶來積極的一面——當建筑學變得“冷門”,慢下來的市場是否會給建筑學教育留下調整和思考的時間?建筑教育能否脫離功利的市場訴求,從而回到教育的本身,甚至是建筑學本身而來?答案有可能是樂觀的。

?▲ 來源:網絡

參考文獻:

[1]顧大慶 著.中國的“鮑扎”建筑教育之歷史沿革——移植、本土化和抵抗

[2]肯尼思·弗蘭姆普敦 著;王駿陽譯. 建構文化研究 論19世紀和20世紀建筑中的建造詩學

[3]https://www.rujiazg.com/article/19512

本期原創 / 裴七

# 廣州大學本科在讀,人形咸魚,十級躺平選手,間歇性雞血發作

本期原創 / 一加

# 東南大學建筑學研究生,除了建筑對啥都感興趣,夢想是建設美麗中國。

編輯?/ 白雎? ?審核?/ 尤加利葉

精選文章: