“墻,障也,所以自障蔽也。”

墻的出現給人類帶來了極大的安全感。墻最初的功能便是抵御外族的入侵,增強對自己領地的控制和劃分。

直至現在,墻的作用依舊圍繞著“阻擋”和“連貫”兩個主題進行不同的變化。人們用墻的布置滿足自己對隱私的要求,用墻的形式創造不同的空間。

01

生長出墻

作為自然元素的人類,很多時候希望自己創作的事物融于自然。墻與山水石木的結合各具特色。建筑師從自然中取樣,又將墻造于自然中,完成一次人類和自然愉快的合作。

▲從山谷望向金山嶺上院禪寺

阿那亞 ·?金山嶺上院

大舍建筑設計事務所

人類的活動與時變更,不同的勞動交織在同一塊地方,這地方便有了故事和回憶。

金山嶺上院的選址有過采礦和耕作的活動,眺望山谷,山林、巖石、古長城交織在一起。

▲建筑與所處環境

這里沒有古寺,但處處充滿自然守護的歷史。建筑師選擇依附山體慢慢顯示出一座建筑。于是,建筑如同古寺一樣,靜靜坐在山谷。

▲建筑的實墻部分

厚重的實墻以山體為起點緩緩從山谷上抹開,石材、木材、混凝土和黑鋼的清晰劃分如同將自然元素平鋪展現。

▲建筑外部石墻

▲建筑內庭院黑色墻

墻的凹凸減弱光線,墻的縱橫又將光線重新排布,再引入不同空間,光線在建筑中時密時疏,在寺中的人們跟隨著墻的引導,感受風、光、植帶來的不同的平和安寧。

▲建筑中的不同空間明暗程度

▲從高處望向建筑的圍合院子

02

隱墻造“墻”

人們對于實墻的看法各有不同。“安全”、“穩定”的條件下人們愿意探索,甚至全覽外部,與周圍環境進行社交。玻璃是透明的墻。行為上保證了建筑的邊界,視覺上保證了無限的延展。

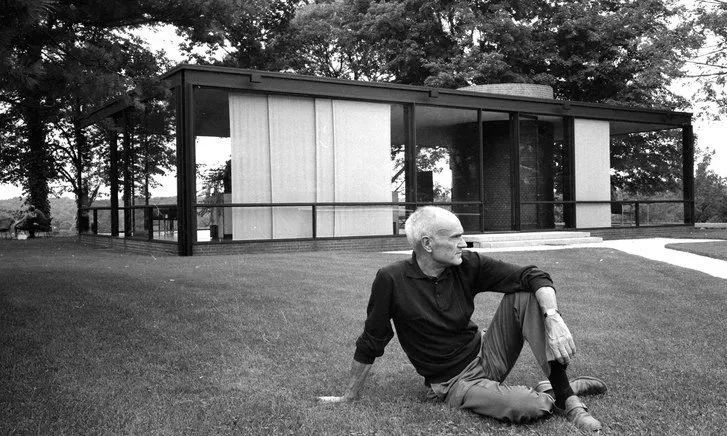

▲菲利普的晚年居所——The Glass House

The Glass House

Philip Johnson

“Less is not necessarily more, just enough is more.”,這是菲利普對于“少即是多”的解讀。

The?Glass House是菲利普·約翰遜的第一個建筑作品,可以明顯地看出,他對這個房子的設計是在致敬密斯的流動空間。

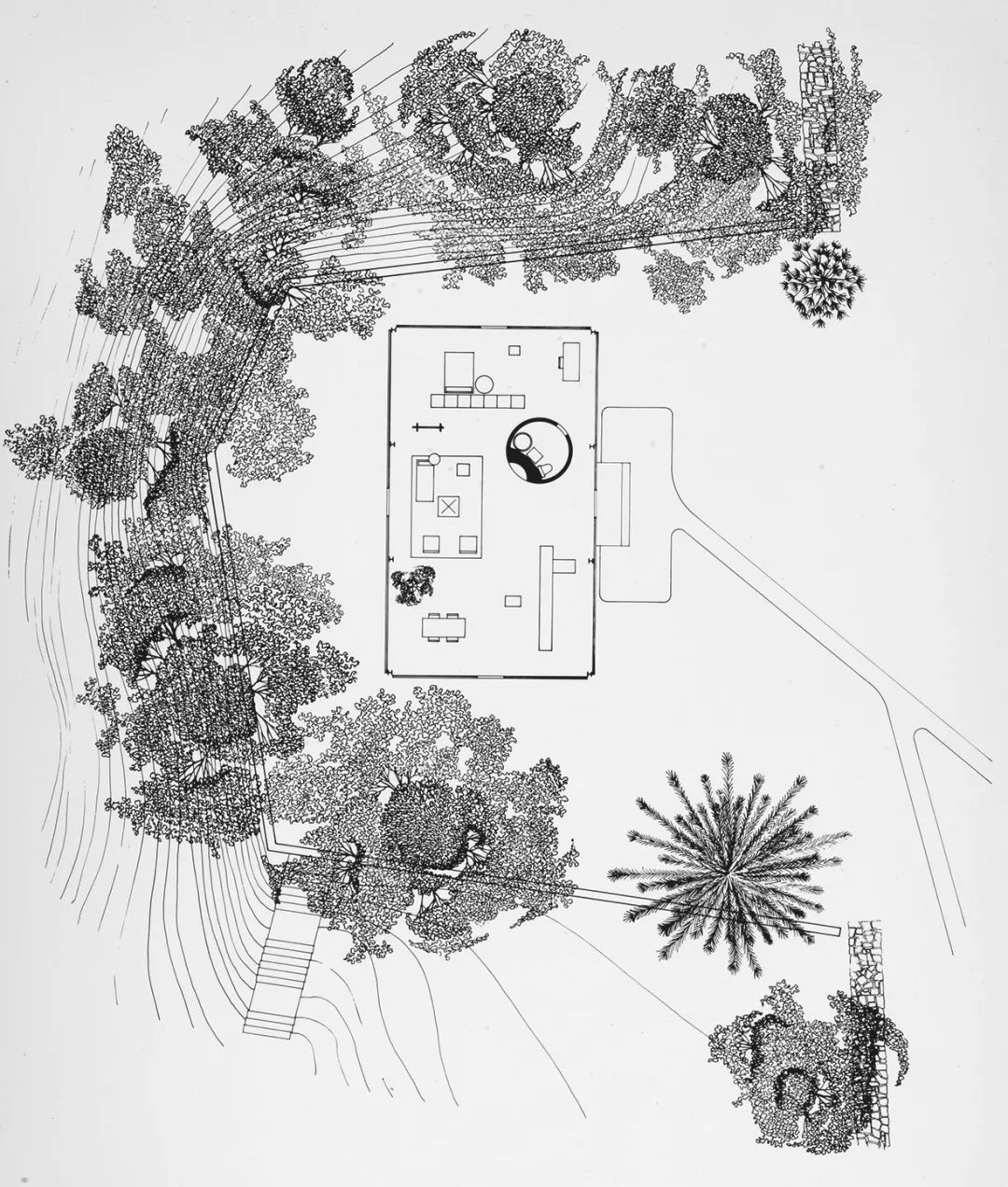

▲建筑平面布局和內部空間

雖然四面完全通透的住宅不被很多人接受,但菲利普很樂意住這里。在他看來,費心地選擇墻壁質感,不如讓自然幫忙“設計壁紙”,自己專心于享受自然變化。

▲建筑中極致的光影變化

整棟房子的實墻集中在房子的偏心側,圓筒狀的實墻內部是衛生間,其他一切的行為都集中于玻璃空間內。搭配著皮制椅子和胡桃木柜子,建筑擁有著“安靜的熱鬧”。

▲建筑實墻上的壁爐

▲建筑平面與周圍環境

自然的變化透過玻璃墻陪伴著居住者的起居,但風雨又很禮貌地在屋外活動。

▲從外部望向內部

03

依墻建墻

不同的功能建筑有著不同的墻。厚重的墻體帶著不可言喻的歷史氣息。指尖摩挲磨砂、拋光等不同工藝,像是與經過這墻的每個曾經的人打招呼,參與著墻里墻外發生的每一個故事。

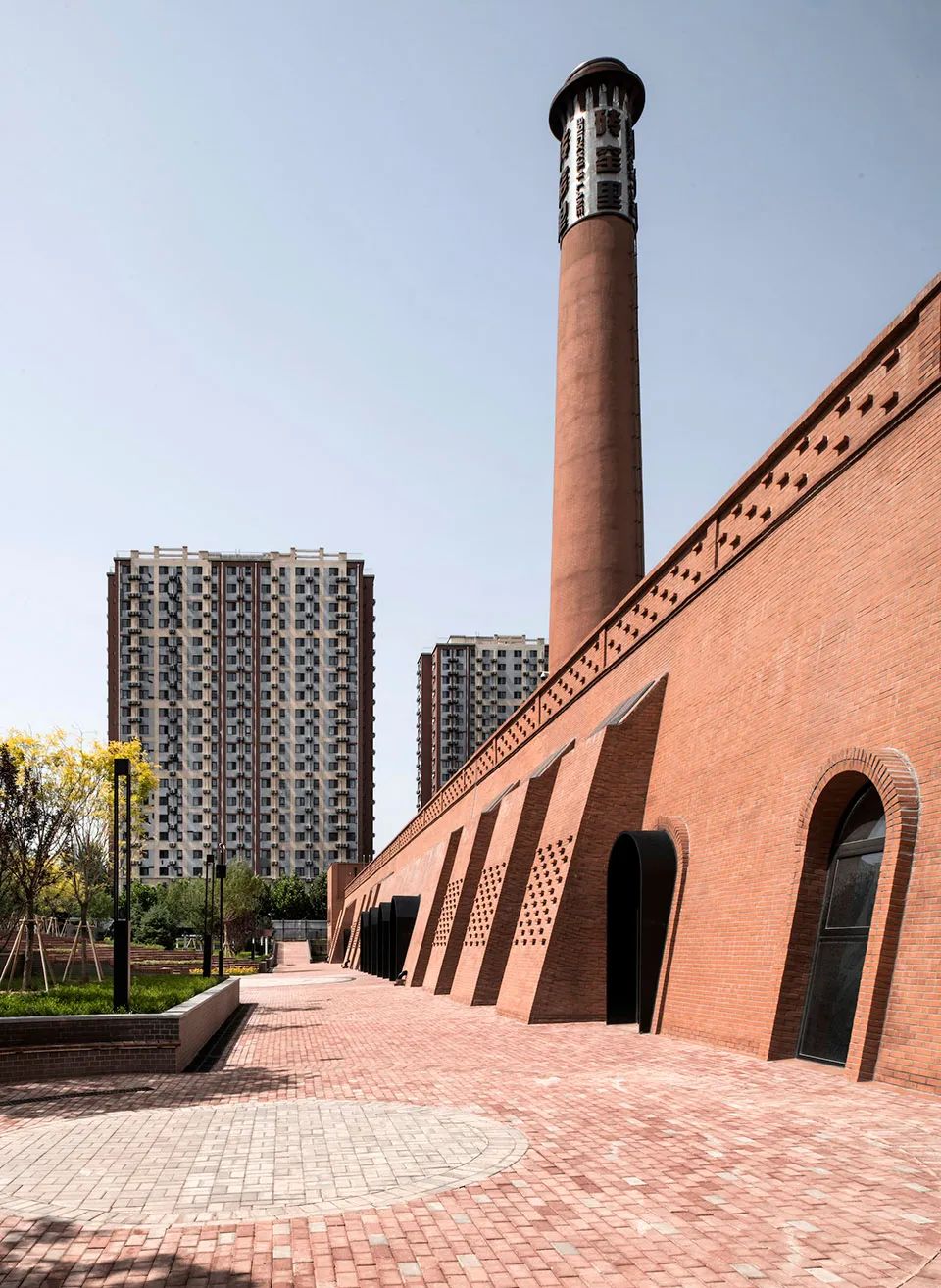

▲磚窯里

磚窯里·西三旗磚窯工業遺址改造MAT超級建筑事務所

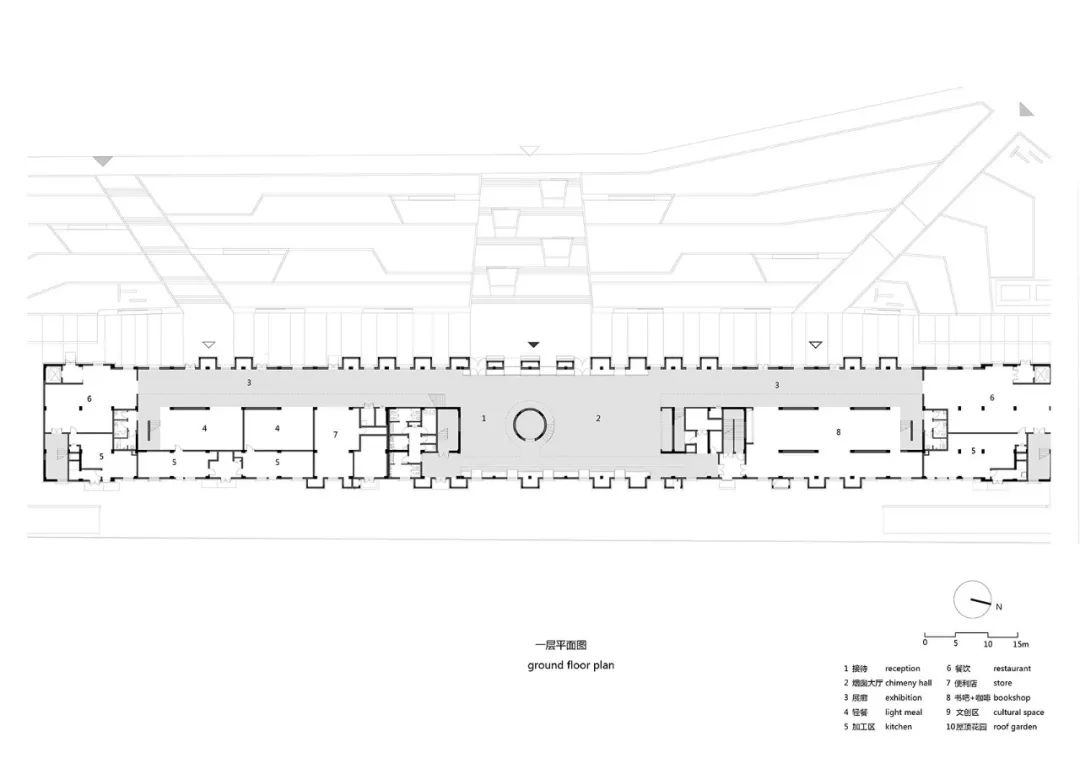

上世紀從50年代開始的20年中,磚瓦總廠給北京建設生產供應大量的青磚和粘土磚。

隨著時代變化,2012年磚廠關停,周圍逐漸建立起住宅和居住配套設施,建筑師便開始讓破舊廢棄的磚廠建筑重新發揮新的城市職能。

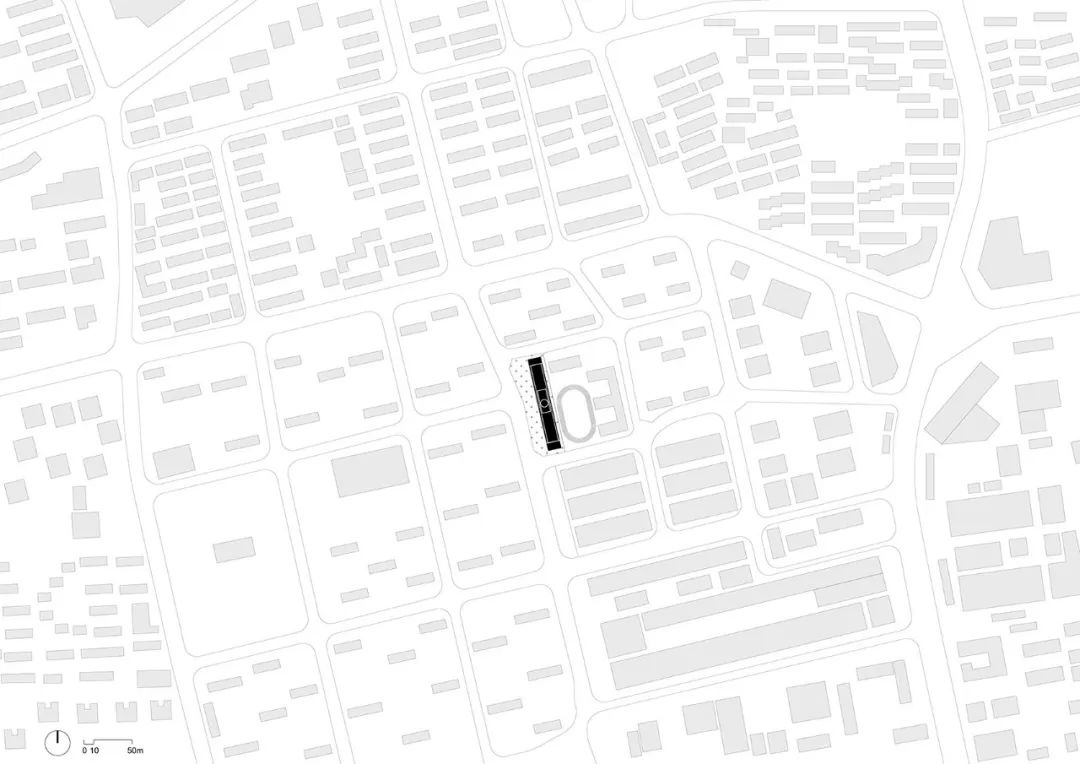

▲磚窯所處環境與城市肌理

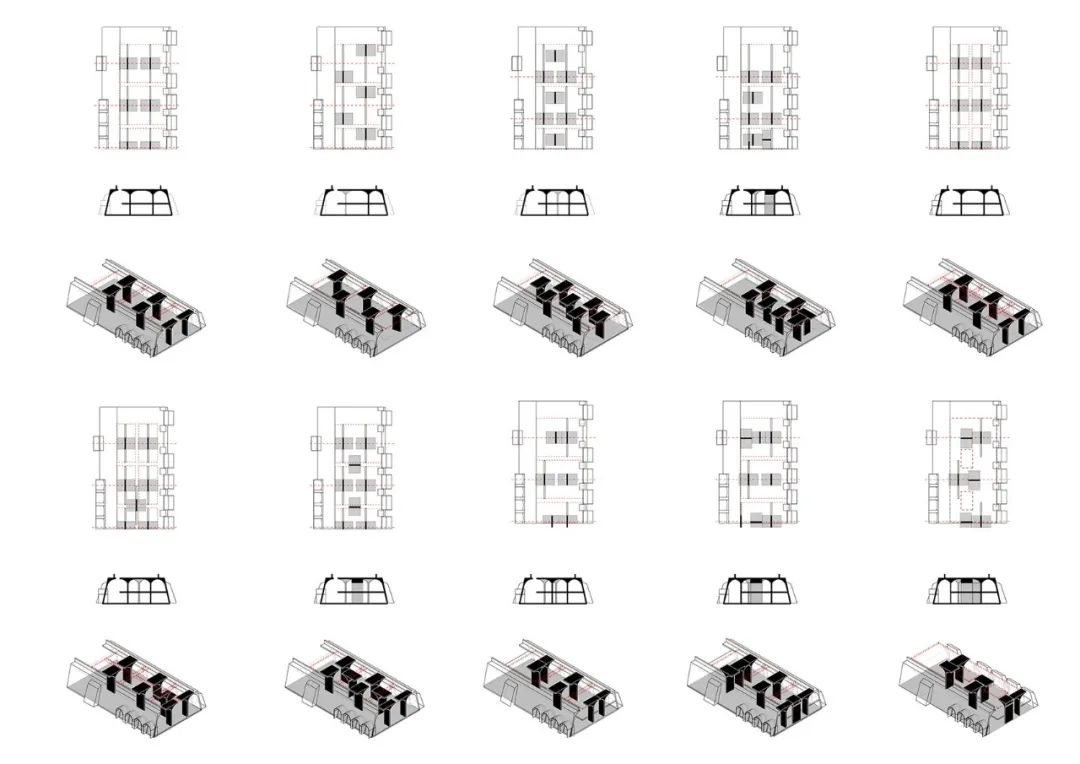

曾經的磚窯本身就擁有強烈而個性的形式,建筑師將曾經的語言保留,并優化空間,帶來磚窯新面貌。

▲磚窯曾經的樣貌

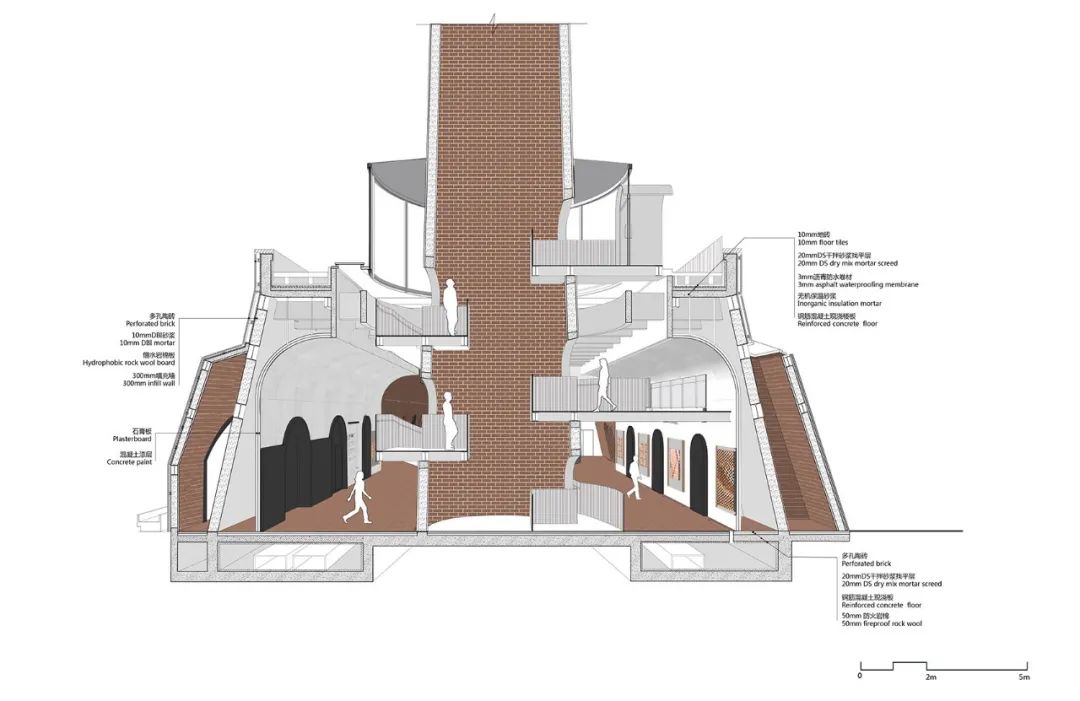

設計師將已經坍塌的拱頂拆除,用混凝土作為扶壁對原磚拱墻進行加固,將空間下沉,以增加內部空間的舒適度。

▲建筑剖面

▲建筑新建結構

由于不同材料的運用,墻里墻外有了不同的風格。

外部磚墻仿照曾經的砌筑方式給人們講述著歷史故事,內部墻面漸漸變成純凈的混凝土,同建筑其他構件同一風格,帶來了現代的活動功能。

▲建筑內外材料的碰撞

▲建筑外部磚墻

建筑內拱洞、弧形墻、鋼架,又在時刻重復著曾經磚窯運作的時光。磚窯帶著曾經的故事開始了新的運作。

▲建筑內部

▲建筑一層平面圖

04

穿墻起居

墻選擇的種類越來越多,建筑師對于墻使用的自由度也越來越大。對于通透性的要求因人而異,人們對墻的要求早已不單是圈出領地。

墻甚至成為了一種重要家具和個性的象征。

▲墻體之家

墻體之家nendo

這是一座道路附近的私人住宅,設計者不愿意用墻完全隔絕隱私。因此,在保證私密的前提下,盡可能地在墻上開洞成為了這座住宅重要的建筑形式。

▲俯瞰建筑

建筑師最終選擇采用混凝土砌塊砌筑墻,一側是極致的通透,一側是絕對的私密,視線的透過程度隨著行進方向不停變化。

▲砌塊的排列

室內空間也與砌塊的私密程度保持協調。砌塊的角度使得每個房間都有良好的視野,然而站在室外的人又不會打擾到室內的隱私。

▲浴室空間

▲客廳空間

與此同時,砌塊的材質選取了CO2-SUICOM材料,環保材料的選取極大程度上減少了生產過程中的二氧化碳排放量。

結語造怎樣的墻,怎樣造墻,沒有定論和標準。墻會是每個建筑人持續研究的課題,就算再通透的空間,建筑人也離不開墻的幫助。

大膽地用墻向使用者們傳遞信息,建筑師與墻合作,服務著每一種空間氛圍。

參考資料:

(1)?阿那亞 · 金山嶺上院:?https://www.gooood.cn/the-upper-cloister-in-aranya-golden-mountain-jinshanling-by-atelier-deshaus.htm

(2)?The Glass House:?Architect Philip Johnson's Glass House-https://www.architecturaldigest.com

(3)?磚窯里:?https://www.gooood.cn/brick-kiln-lane-innovation-by-mat.htm

(4) 墻體之家:?https://www.gooood.cn/block-wall-house-by-nendo.htm

編輯? s

責編? Yenyen

本文經授權轉載自公眾號:匠山行記

精選文章: