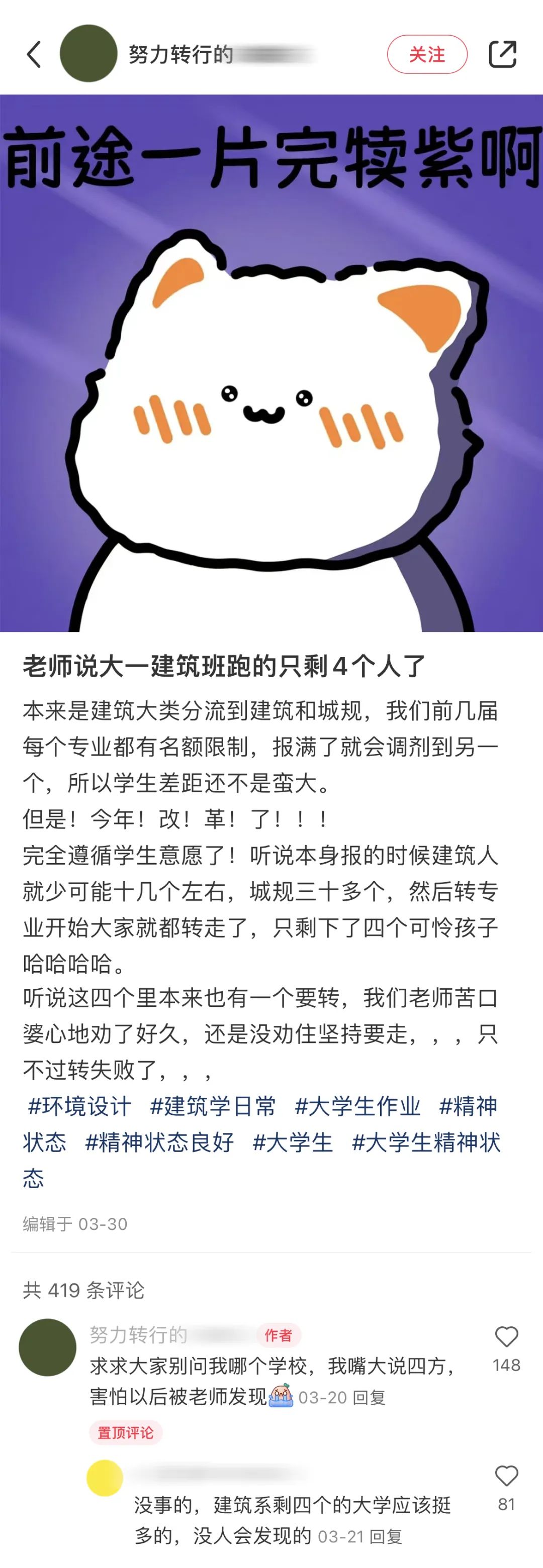

前段時間一個某書熱帖說,某985大一建筑班跑得還剩 4 個人了。

雖然博主并沒有透露是哪個學校,同行的大家已經通過各種渠道猜到是武漢大學。下面回復的同行更幽默:

“沒事的,建筑系剩四個的大學應該挺多的,沒人會發現的。”

雖然武大建筑系副主任在后續做了“報道不實”的私下回應,但這和一片業內贊揚“好學校”的聲音一起,形成了更顯滑稽的局面。

就算是畢業多年,大家對學校里的關注似乎也只增不減——高校的對應專業狀況與行業的狀況互為鏡子,市場的需求決定著人的去向。

關于行業現狀,關于細分的職業方向,關于個人能力的培養,關于興趣愛好……要對未來的設計師說什么?張雪峰今年有說到什么【設計專業】嗎?我在心里千回百轉。

等等,比起該說點啥,我更應該考慮的似乎是——設計專業還有學弟學妹嗎?

王哥,你學弟學妹呢?!

王哥淡淡地抬起頭:“我非科班。”

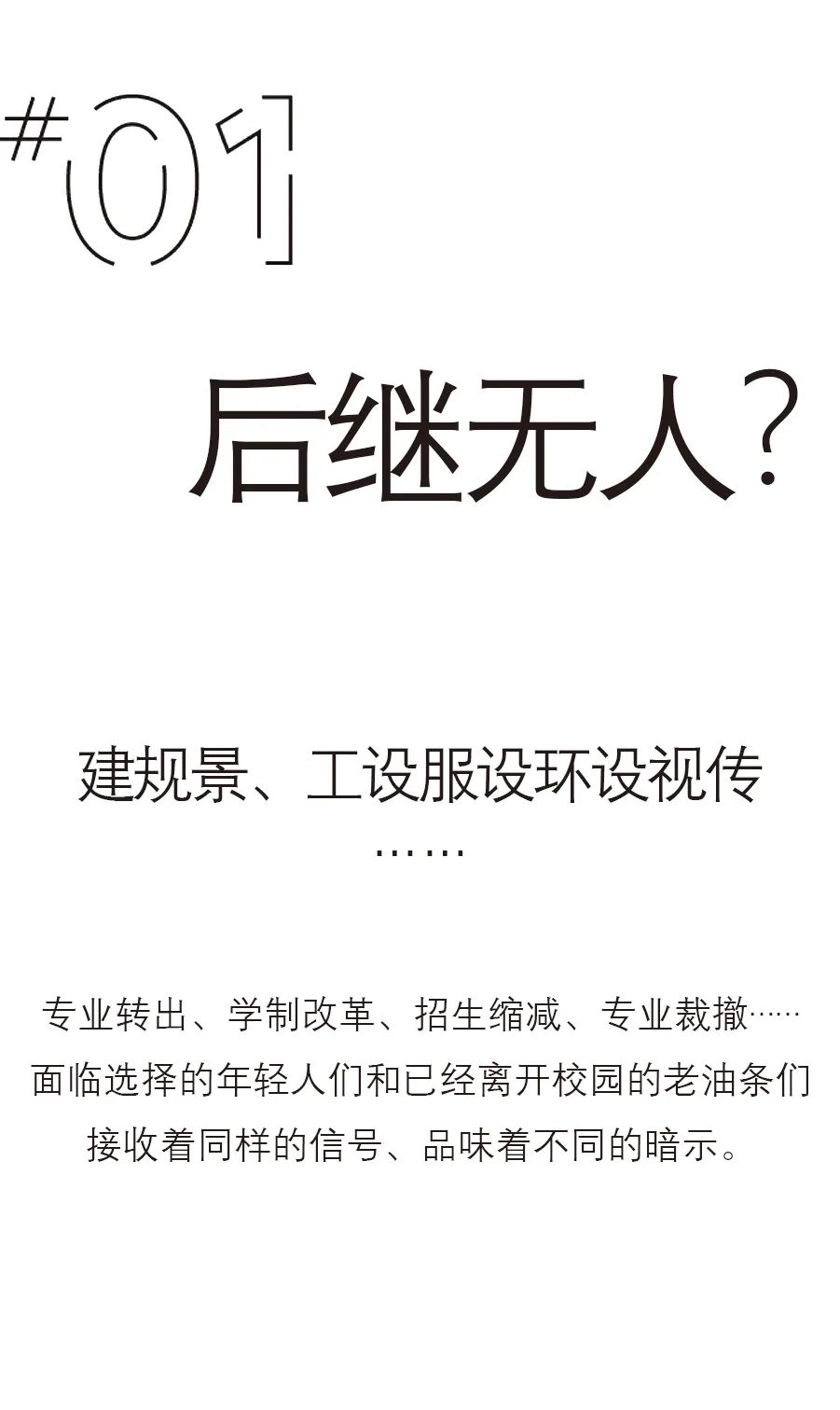

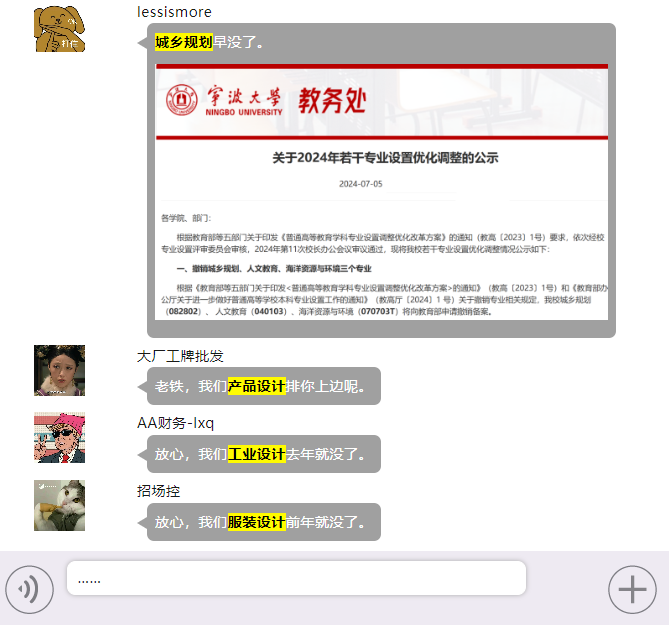

除去“主動跑路”的學弟學妹,還有“被迫消失”的學弟學妹——專業撤銷。

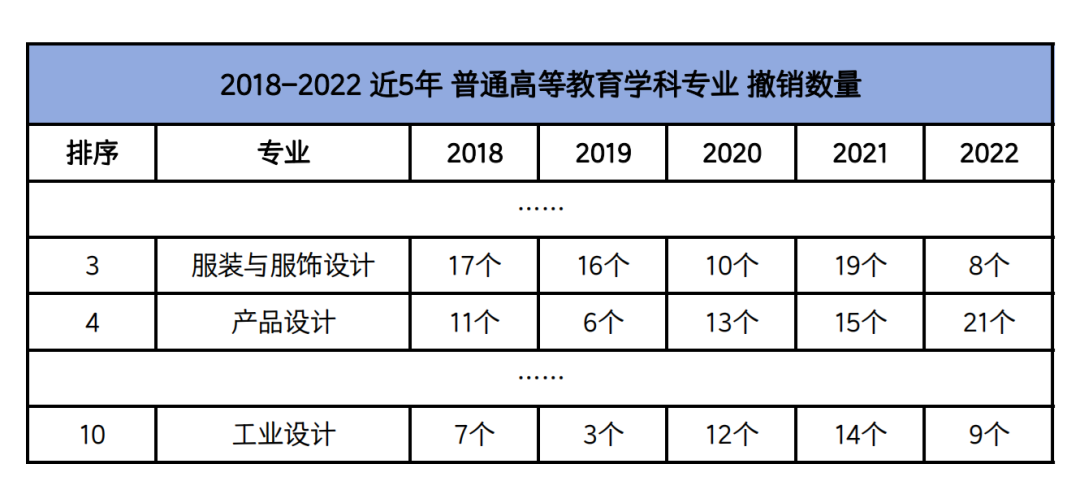

2023年,高校申請撤銷專業點備案數高達1670個。而就專業而言,設計類的大家可謂是一條船上的難兄難弟。

產品設計、工業設計、動畫、服裝與服飾設計、服裝設計與工程、藝術教育、數字媒體技術、視覺傳達設計、城鄉規劃、環境設計..……均在撤銷榜上有名。

專業轉出、學制改革、招生縮減、專業裁撤……面臨選擇的年輕人們和已經離開校園的老油條們接收著同樣的信號、品味著不同的暗示,浪潮里總有人追漲抄底,有人靜觀其變。

對畢業多年、已經入行的設計師來說,35歲又是一道新的坎。

當下社會,無論哪個行業,所有人的世界似乎都會在 ta?35歲生日的那一晚改變,下行的行業更是如此,預知未來的泰坦尼克號上的氣氛凝重,焦慮傳遞蔓延。

還好有成功人士指點迷津。

董明珠近日接受采訪的時候表示,格力是會招35歲以上的員工的。

“沒有人招你就去創業”,這樣的說法好耳熟。

清華教授許憲春:年輕人可以將閑置的房子租出去,有私家車還可以出去拉活,以增加收入。

北大教授、攜程創始人、人口專家梁建章:年輕人如果暫時找不到工作,可以先去結婚生娃。

廈大教授趙燕青:應該對不生娃的年輕人進行罰款。

經濟學家陳浩:國內的家庭平均總資產在300萬很正常,誰家還能沒有50萬?

經濟學專家李劍閣:工人的待遇不應被提升,勞動力便宜更能夠吸引更多的外國企業。

“更多的坎來自于內心和思想。”

35歲困境,原因在于“高不成低不就不愿意低下頭、能力不匹配”?至少對于設計行業而言,這是說不通的鬼話。設計行業比誰都更明白當今時代驚人的更新速度,無論哪個細分的設計方向,新的知識天天在出現,設計師實在是最有學習意識的群體。

說起來,在小編今年的建筑本科畢業10周年聚會上,來了近20個人。

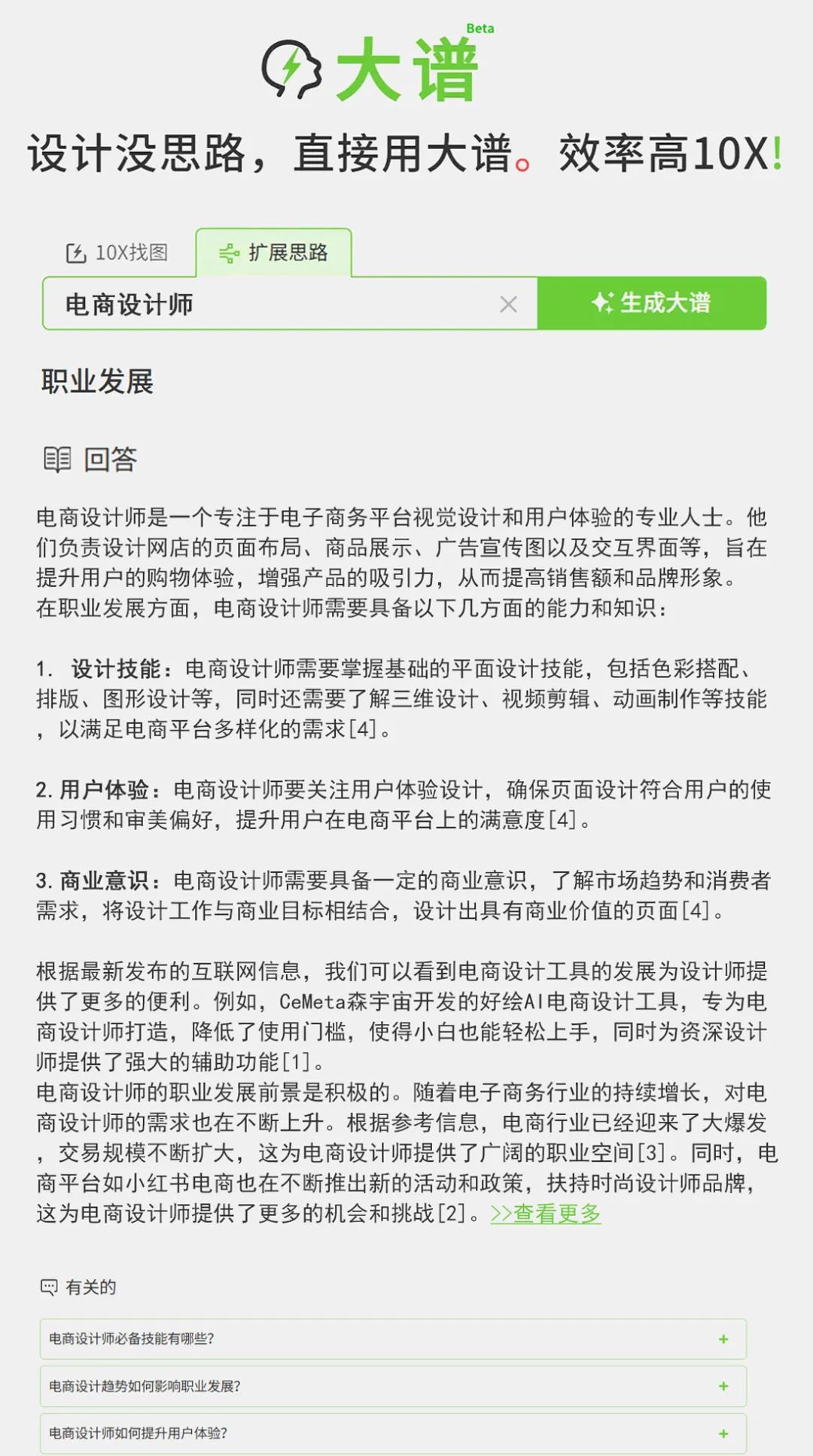

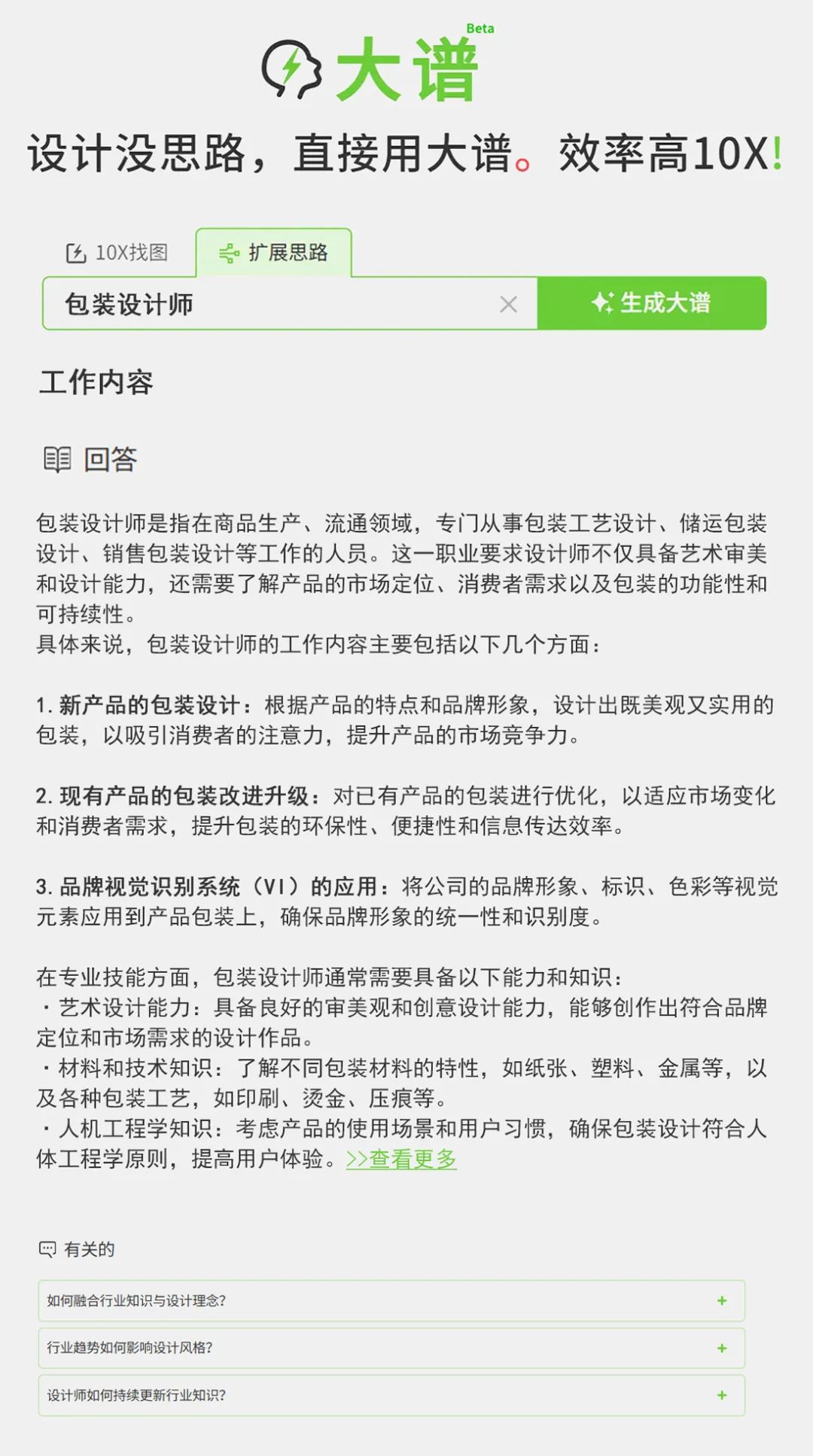

白馬過隙,轉瞬大家也都臨近35大關。環顧桌邊的大家:A還在設計院,B在畫插畫,C在做包裝設計,D在出版社做書,E在電商做平面設計?……?

內容來自【大譜】知識擴展?

學弟學妹無影蹤了,我們這群“科班建筑師”好像也從建筑漸漸發散開來,但大多數人好像還依舊、永遠在【做設計】,設計創意作品、設計自己的道路。大家基于相似的美學起點,在掌握核心的設計技能后向不同的方向發展著,走上了“非科班”的路子。

沒錯,在咱這本就苦兮兮的行業里,還藏著各種各樣的鄙視鏈,985鄙視211,211鄙視雙非,雙非鄙視二本的,二本的鄙視專科的……科班的鄙視非科班的。【搞設計】的門檻似乎很低,這讓非科班出身的所謂半路出家的朋友好像低人一等。隔壁工位的王哥剛入行的時候,就很在意人家對他的稱呼——“美工”or“設計師”。

我是設計師不是美工!.jpg

設計師聽上去好像比美工高級許多,但我打開求職軟件隨手一刷,我悟了——行外人根本不care。

就像你的朋友總會讓你“順手幫忙做個logo”一樣,在許多人眼里,設計不過是順手的事,那無論你用左手還是右手,是“設計師”或者是“美工”,能做東西就行,最重要的是懂他心里那種莫名其妙的“感覺”。

在大學某門課程的第一堂課上,我的一位老師也聊起過所謂科班與非科班的區別,大意是:

設計是一門實踐的學問,是創作培養出來的、而不是學校培養出來的。你們在學習中要接觸一些條條框框,但更重要的是在最后要打破這些條條框框,人家非科班天然就沒有這些系統的規訓,未免不是一件好事。

現在想來,其實對科班和非科班設計師的討論和對設計師和美工的討論是一樣的,是偽命題,它們指向的是一個最核心的問題:在設計的領域中,究竟是什么區分了優秀與普通?

這個問題的答案絕不是學歷、年齡、性別……能夠一刀切的。

王哥也早也不談稱謂這些事兒了,他讓我幫忙用AI處理素材的時候,自稱小王。

大設AI工作流模版 ↑工作中最煩人的流程一鍵接管

同學會是個回憶往昔的好時機。

設計課,有的老師水,有的老師古板,有的老師只會說“你覺得好看嗎”和“不好看”,當然也有很有能力很負責任的老師,會在某個課程作業的輔導過程中打通你的任督二脈。

在“設計改變世界”的理念下,大家課程和競賽的課題內容都是大問題,聯合國都解決不了的那種,懷抱著拯救蒼生的責任感在“我這個東西真巨好看”和“我這根本就是做了一坨”之間來回跳躍。

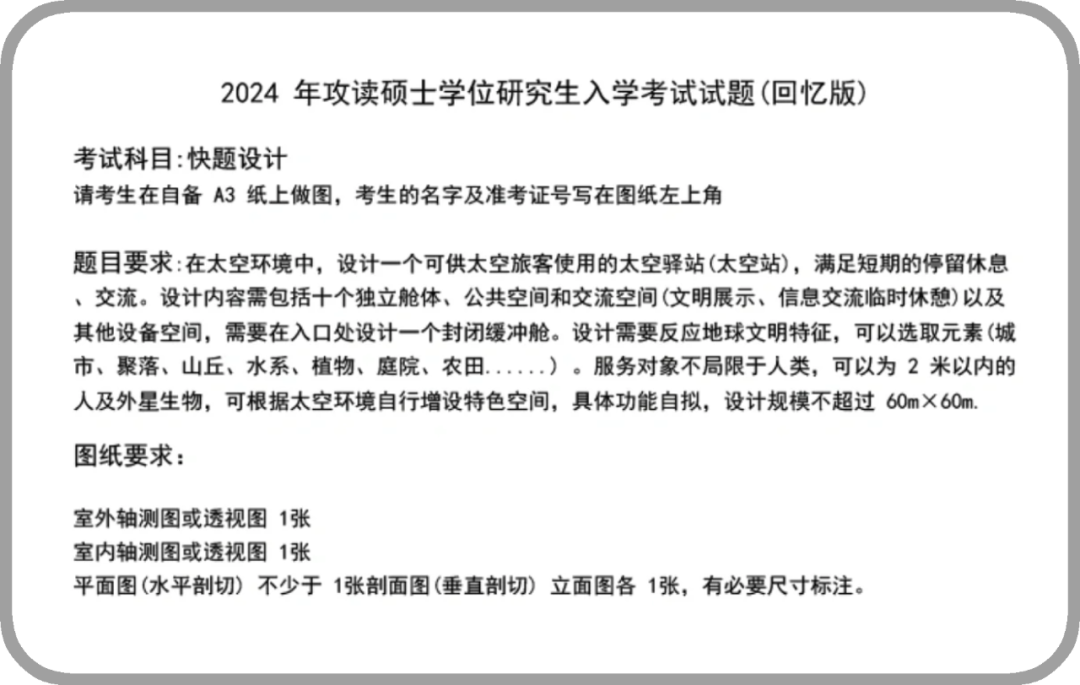

浙江大學2024年建筑學專業研究生入學考試快題題目:太空驛站設計

一部分人對自己的大學生活進行精密管理,開始精心策劃卷GPA、參加競賽、備考雅思和托福,目的是跨專業保研或跨專業考研。一部分人靠著直覺和興趣“虛度一切”,寫長文批判某個當紅設計師的作品,寫帖子總結某個游戲里的建筑風格,讀好像沒什么用的設計理論書,偶爾找兼職接商單。

現在想起來,在校園里那種沒有具體甲方的、略帶些天真的、真誠地體會設計樂趣的創作時光,實在是一種難得的幸福。

如果給你一次重新來過的機會,你會果斷勸退曾經那個對設計抱有熱情的自己,還是再一次重走西游路?我一時給不出答案。

飯桌上,大家聚在一起對設計行業進行各方面的默契吐槽。“行業什么時候能翻盤啊?!”A說著,錘了錘突出的腰椎。

大學的下鋪哥們兒W回了一句讓人印象深刻的話:“當你不再有等待行業翻盤的想法時,你個人就翻盤了。”讓喝不下一點雞湯的大家如沐春風。

觥籌交錯間,許多令人欣慰的消息在傳遞:不管是不是在做設計,許多同學都在努力把日子過得精彩且有意義。

有的同學賺了幾年錢,去北美又讀了個影視學位;有的同學組建了美滿的家庭,在老家做了個小設計作坊;有的同學考上了縣城公務員,包攬了當地宣傳欄的平面活兒,日常愛打羽毛球,人稱XX縣小林丹……大學專業、工作行業、職業方向對人的影響肯定是巨大的,但我們最應該把握住的一定是——如何實在地度過具體的時光。

《連線》資深作家杰森·帕勒姆(Jason Parham):我們要保持勤勉,因為未來是一個持續理解和“去理解”,崩塌和重建的游樂場。

正如他所言,社會在不斷發展,行業對從業者的能力要求在不斷變化,作為創意從業者,需要保持開放的心態,勇于探索未知,不斷學習和適應新的技術、新的創作方式,“保持勤勉”、去理解、去創造,這絕不是一句空話。

而在保持終生學習的意識之外,W的話讓我在想——我們是不是可以不那么緊繃,把目光從販賣焦慮的各式新聞上移開,投向大自然、投向我們自己。

躺平但不擺爛,在工作中保留初心的火種,行業翻沒翻盤我們無從掌握,但當我們隔絕噪音、轉換角度,自己的翻盤,就在此刻。

最重要的是我們自己,這句話,與同行各位、與學弟學妹們共勉。

精選文章: