作為兩種不同的藝術形式,電影和建筑有著千絲萬縷的聯系。

看電影不僅是一種休閑方式,更是學習建筑的絕佳途徑。電影中豐富的建筑場景,從古典到現代,從當下到未來,與劇情相互交融,共同構建藝術魅力。

電影中的建筑不僅僅是場景,更是故事的一部分。讓我們通過電影鏡頭,一同走進鮮活的建筑世界!

01

《玩樂時間》(Play Time)與現代主義

《玩樂時間》(1967)是法國導演雅克·塔蒂的代表作,以他自己的角色于勒先生展現了現代化世界的荒誕與無奈。影片用惡搞、搞笑和悲劇的手法,反映了人與環境的沖突和不適應。

這部影片與建筑史上的現代主義風潮聯系緊密。影片拍攝時,正值現代主義建筑發展到鼎盛時期,而后現代建筑則剛剛開始萌芽。

影片發生在二戰后的巴黎,此時的巴黎已經是一個超級現代化的大都市,主人公也在此第一次體會到鋼筋混凝土和玻璃的世界。

玻璃和金屬是現代主義的標志之一。在包豪斯體系的引導下,玻璃和金屬一道從局部構件拓展為外墻主體,形成通透、輕盈、整潔、簡易的現代之美。

現代主義代表作——密斯 :紐約西格拉姆大廈

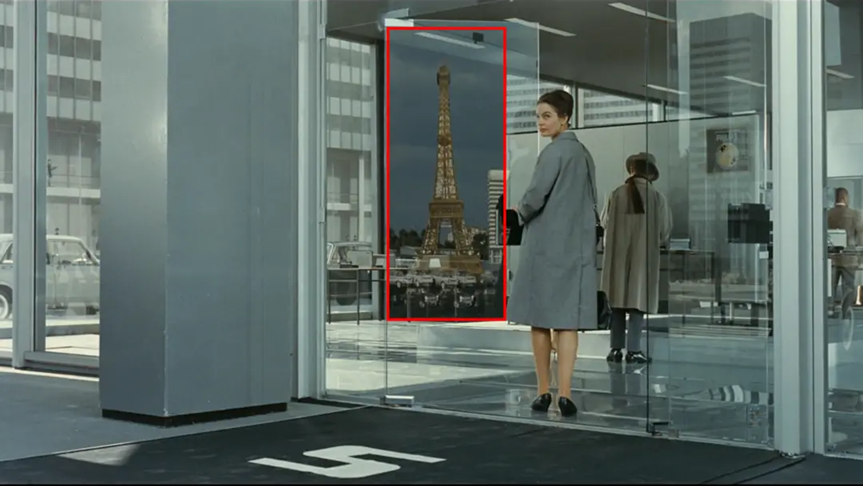

埃菲爾鐵塔在玻璃上的反射

密斯在締造他的玻璃帝國時就曾經宣稱:未來玻璃建筑的魅力,不在于他的透明性而在于他的反射性。但在影片中,反射帶來的假象多次欺騙了主人公,給他帶來了不必要的麻煩。

影片中埃菲爾鐵塔映照在左側玻璃上,但一旁的女子卻流露出無奈之情,仿佛玻璃的映射造成了遺忘和背離。

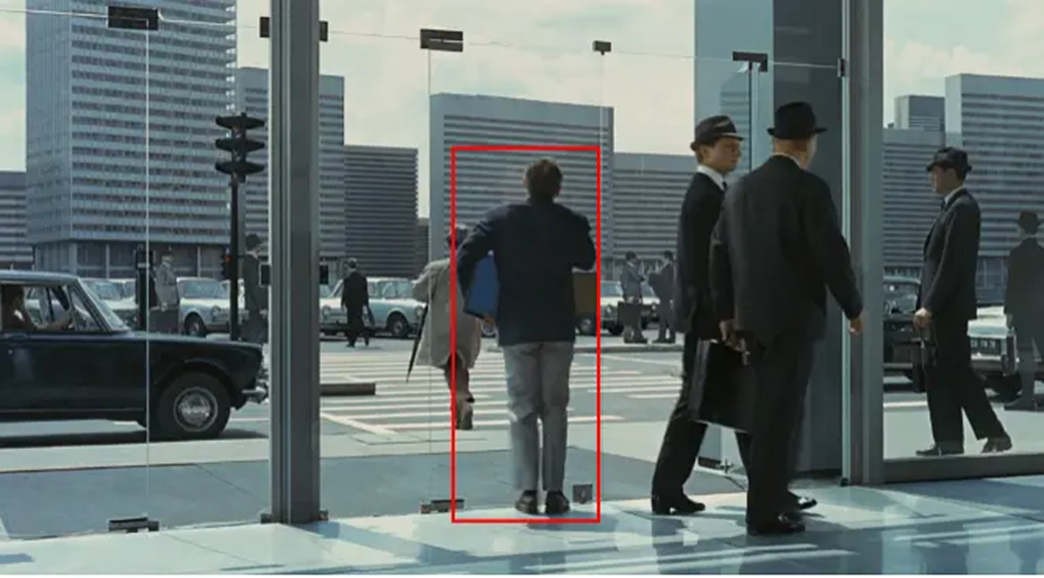

辦事員撞在玻璃門上

對視覺來說,玻璃意味著開放;但對于觸覺來說,玻璃則意味著封鎖。影片中用大量臉撞玻璃門的笑料來表現這一觀點。

影片中毫無隱私的住宅

玻璃的透明性同樣與私密性要求矛盾。影片中的公寓采用巨大的落地玻璃窗,屋內人們的一舉一動都被行人盡收眼底。

這不免讓人們想起密斯的作品范斯沃斯住宅,一座同樣毫無隱私,最終被業主告上法庭的現代主義建筑。

密斯:范斯沃斯住宅

除了玻璃,現代主義幾何般的體塊也成為導演的嘲諷對象。在影片中,公共建筑的內部籌劃極其規整,幾乎看不出有什么不同。

體塊在橫截面、縱截面和豎截面上一致保持著追求精度的平面性,不管是墻壁、地板、天花板甚至電梯門,但凡面與面之間都被嚴絲合縫地拼貼起來,空間自身幾乎不容納任何凸處和凹處的存在。

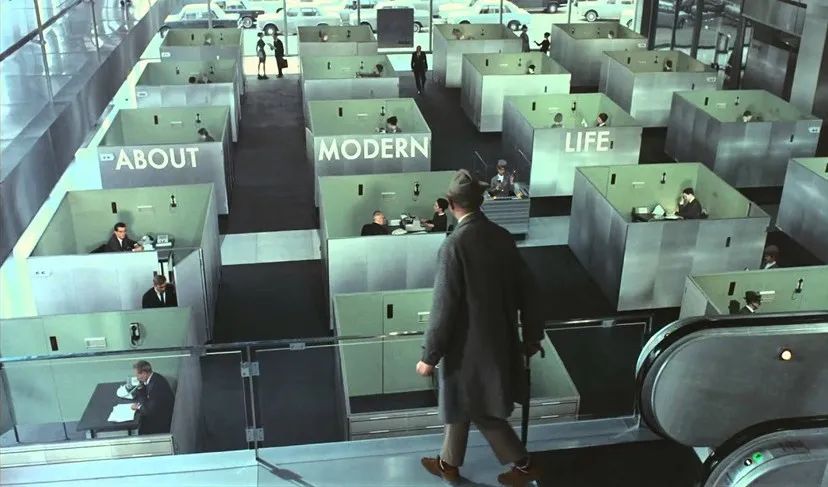

寫字樓內迷宮般的幾何空間

依據功能和效率的需要,機場和寫字樓的室內空間都被切割為一系列精確排布的幾何塊型,一切空間都完全服務于功能。

導演似乎想用這樣的方式對現代建筑表示嘲諷:現代主義生活的標準化和生產的機械化,使一切都變得千篇一律。

千篇一律的大樓

現代主義建筑發展到后期詬病太多,單純強調滿足功能性的要求而忽視心理性的影響,導致后現代主義建筑開始崛起。

《玩樂時間》讓我們用另一個視角去看現代主義建筑,看到了其中教條化的理解和運用。

02

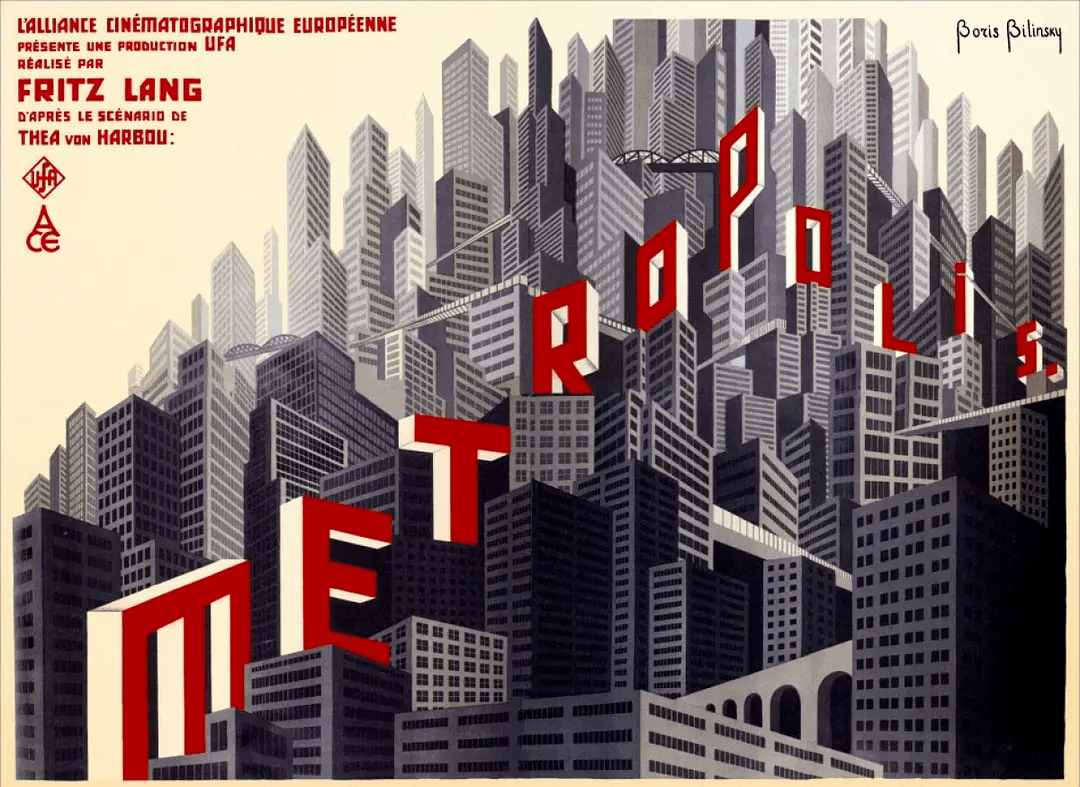

《大都會》(Metropolis)與表現主義

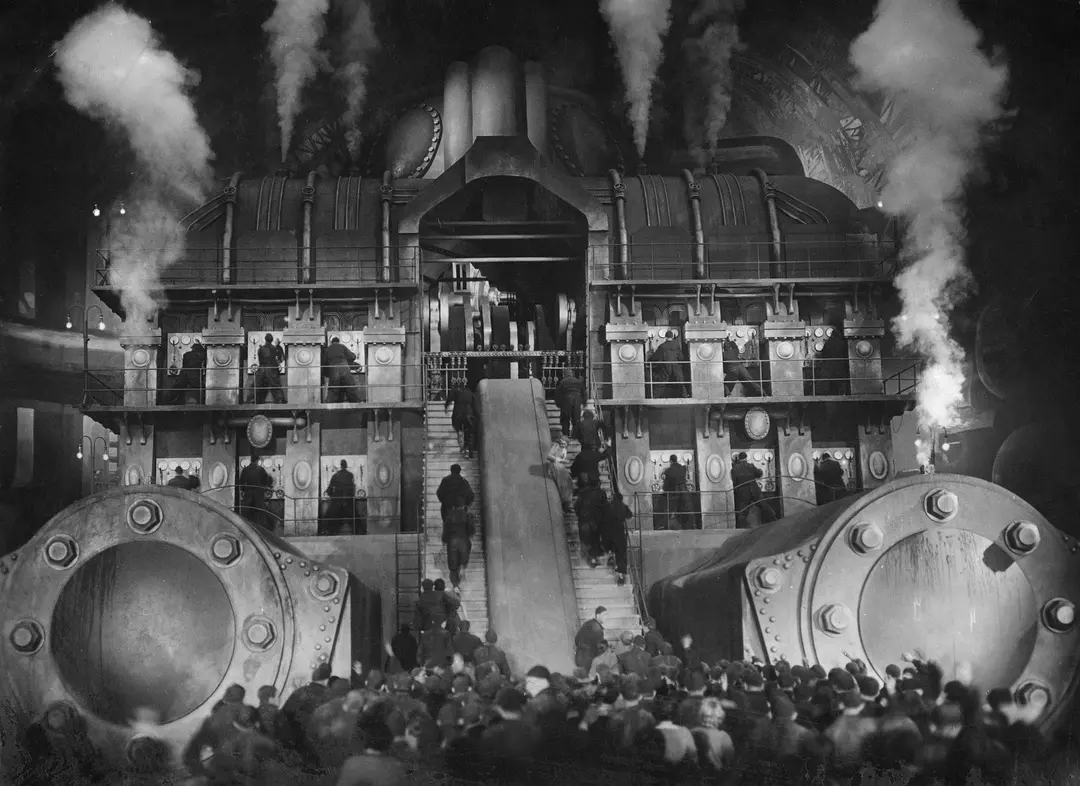

《大都會》由弗里茲·朗執導,于1927年在德國上映。該片講述了在2000年,人類被分為兩個階層,生活在兩個截然不同的世界。

這部電影不僅是科幻電影的開山之作,更以其深刻的社會寓意和宗教象征,成為電影史上不朽的經典。

表現主義藝術興起于20世紀初的德國及奧地利,強調藝術家的主觀感情和自我感受,往往采用變形、扭曲等方法對事物進行夸張處理。

1927年的經典電影《大都會》,通過表現主義的手法,結合現代建筑的特點,展示了一個未來建筑世界。

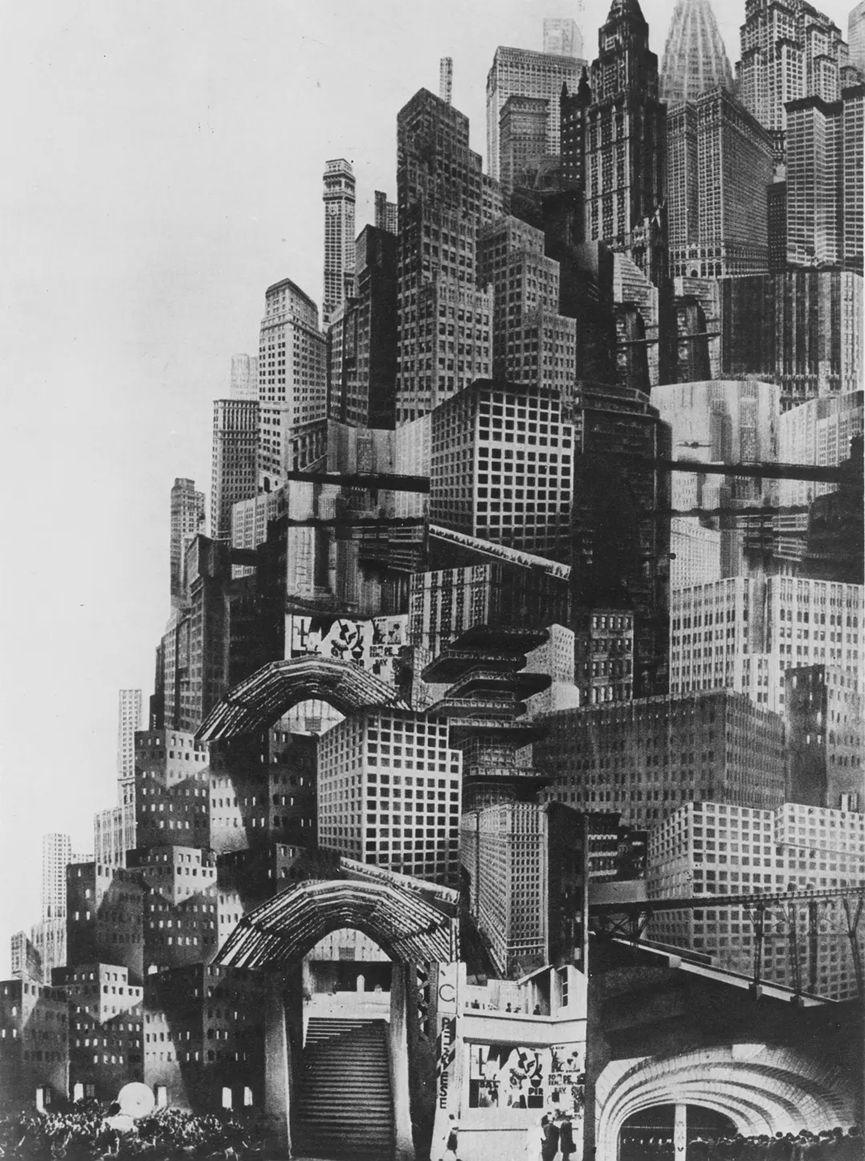

《大都會》中的未來建筑場景

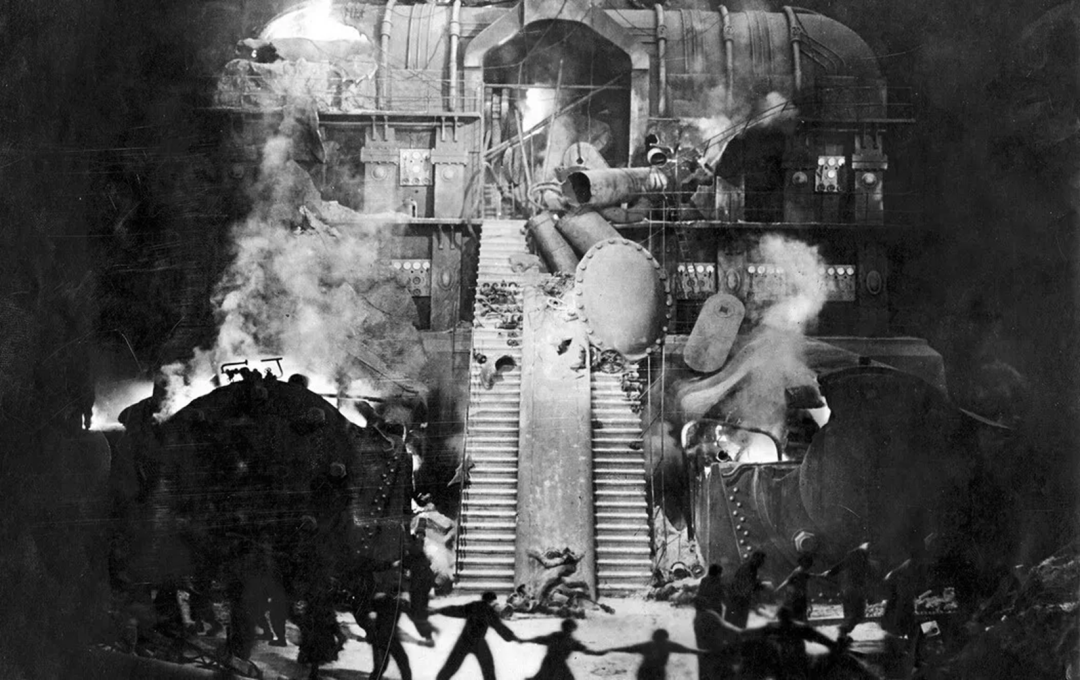

《大都會》中的建筑和人們生活方式呈現了未來城市的現實元素。電影中的建筑風格多樣,包括未來主義、裝飾藝術和哥特式。這些建筑風格不僅為影片的視覺風格增色,也象征著不同的社會階層和價值觀。

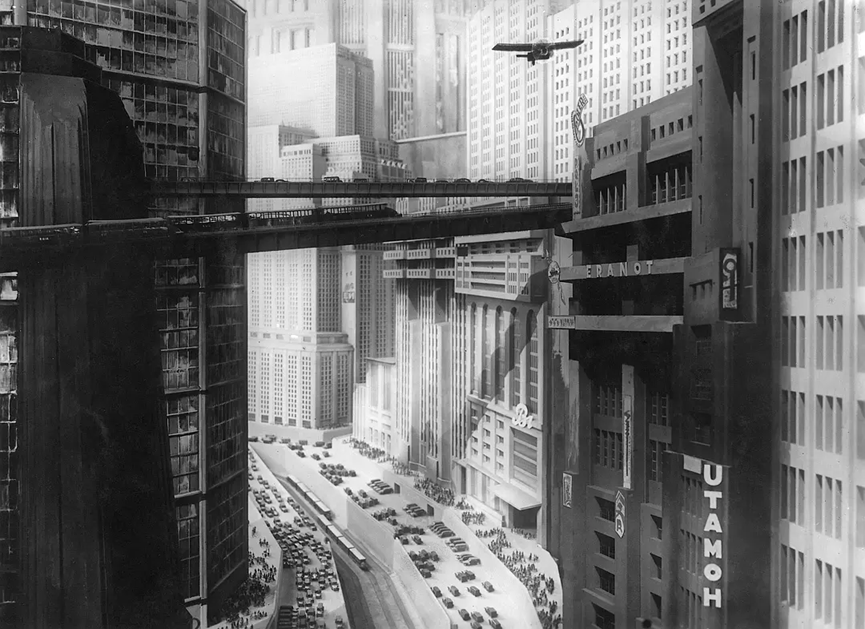

影片中,導演創造了一個充滿未來元素的世界,包括巨大的建筑、飛行汽車和自動化的機器。這些都是當時的人們對未來世界的想象。

《大都會》還在某種程度上催生了現代主義風格的誕生,在電影上映的1927年,現代主義建筑正處于萌芽狀態。

電影將當時紐約那些帶有折衷主義及裝飾藝術運動色彩的摩天大樓進行簡化,把細節一概省去,只突出它們結構的現代感及技術感,這和日后的現代主義建筑理念不謀而合。

《大都會》海報

影片中統治階級的精英們居住于中央高聳入云的摩天大廈,而勞動者和貧民隱藏于骯臟黑暗的地下世界中,對比非常明顯。

雖然這部電影中的建筑明顯具有哥特和未來主義建筑的元素,但是明顯其中受到影響最深的是他在1924年參觀紐約時Art Deco(裝飾藝術運動)影響下摩天樓集群。

裝飾藝術運動的作品:紐約市克萊斯勒大廈

Art Deco演變自十九世紀末的Art Nouveau(新藝術)運動,大量運用了曲折鋸齒圖形、階梯圖形、粗體與彎曲的曲線、放射狀圖樣等等來裝飾,是現代藝術、設計上的一種運動與風格。

影片中的建筑很多都有Art Deco的影響,為人們構筑了一個光怪陸離的建筑世界。

03

《沙丘》(Dune)與粗野主義

《沙丘》由維倫紐瓦導演,于2021年上映,改編自弗蘭克·赫伯特的同名科幻小說。2024年其續集《沙丘2》上映。

《沙丘》故事設定在距今一萬年之后,是人類文明星際擴張、后人工智能時代的故事。影片中的建筑取材廣泛。

電影中的建筑靈感來自西亞古代宗教建筑、二戰碉堡、歐洲現代主義、巴西粗野主義等,第二部甚至在卡洛·斯卡帕的布里昂家族墓園中取景。

最終制作方將電影的建筑基調定為粗野主義,試圖讓未來主義和原始質感相互交織。

《沙丘》中的粗野主義建筑

《沙丘》場景的一大風格是低飽和度、冷酷、強烈的壓迫感,巨大混凝土的建筑和衰敗的城市。其中最重要的,就是“非人尺度”的粗野主義建筑。

“粗野主義”是一種起源于1950年代的英國的建筑風格,主要興起于戰后重建項目,其特點包括鋼筋混凝土或磚、極簡主義結構,建筑材料和結構工程的裸露,避免裝飾性設計。

粗野主義建筑在形式上引人注目,也可能過于咄咄逼人。這些建筑最吸引人的屬性是在它們的表面、細節、紋理和光影。

粗野主義建筑作品——柯布西耶:馬賽公寓

粗野主義建筑作品——柯布西耶:印度昌加迪爾議會大廈

粗野主義由“功能主義”發展而來,主張使用不抹灰的鋼筋混凝土構件,拒絕附加裝飾,發揮其樸素的美感。

《沙丘》中有大量質感原始的建筑,加上非人尺度的體量,給人巨大的震撼感。

《沙丘》電影場景

《沙丘》中,沙丘星球上的聚居地是混凝土搭建的巨型粗野主義建筑群,其中同樣參考了古代西亞宗教建筑的設計。

影片中,沙丘星球光照強烈和缺水的設定使得建筑中采光較少,防護力強的功用需求變得更符合邏輯。

《沙丘》中的建筑場景

結語

電影,為我們打開了建筑的另一扇窗。

通過電影鏡頭,我們可以深入探索建筑的空間布局、材料運用和風格特色,感受建筑背后的文化和歷史。電影中的建筑不僅僅是場景,更是故事的一部分。

電影,讓我們能在輕松愉悅的氛圍中,學習建筑、體會建筑、感悟建筑。

資料引述:

1.《從<玩樂時間>看現代主義|有方》

2.《無所適從的都市漫游人——<玩樂時間>與現代建筑|豆瓣》

3.《100年來科幻電影中的建筑城市設計,正慢慢變成現實!》

4.《VO干貨 · 建筑 | 經典電影里的建筑美學》

5.《你真的理解<沙丘>中的粗野主義建筑嗎?|知乎》

6.《設計中的 “野獸派” —— 粗野主義,從戰后建筑風格到當代平面設計|知乎》

編輯? hyl

責編? 曹瑞文

本文經授權轉載自公眾號:匠山行記

精選文章: