A,月薪18k,非科班平面設計師。

去年,只用一頓飯的時間,A決定辭職去賣保險,一年后,他又轉回來了。

“像不像回轉壽司?”A說。

這是A的《回轉日記》。

轉行圍城

沒人能躲過的職場焦慮

劃一劃手機屏幕,不論你愛逛哪個社交平臺,不難感受到——或是因為行業下行,或是因為職業倦怠,或主動或被動地,不限于行業、年齡、性別……許多人都在尋求轉行。

去年上半年吧,在這種氛圍中,「轉行」的想法也在我心里滋生發芽。

用閑余刷手機的時間,我對幾個社交平臺上關于「轉行」的討論進行了一個大致的圍觀。

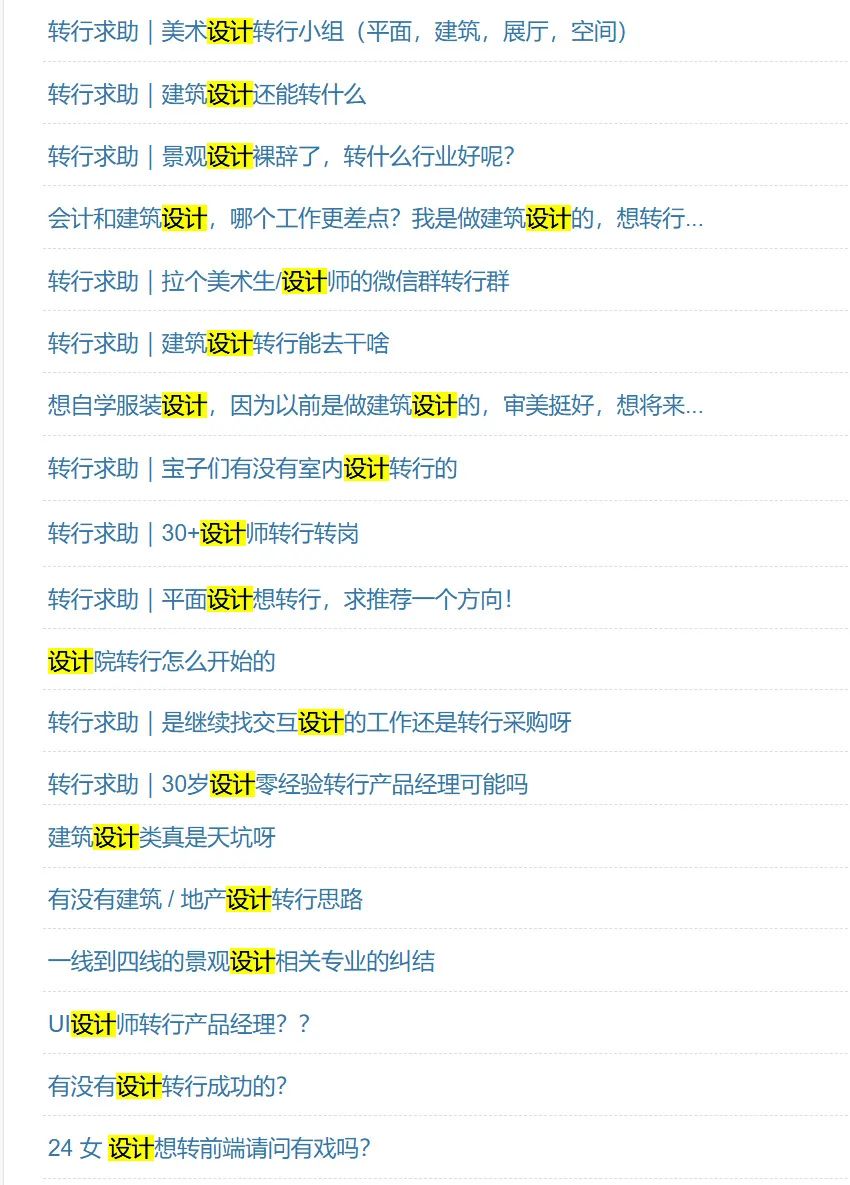

在小紅書上,一個月里“轉行”相關的筆記數量就能達到近8千條,與之相關的關鍵詞有會計、幼師、新媒體……當然,少不了「設計」。

有趣的是,很多人轉行(包括我)會考慮選擇的新媒體運營,在一個月內,尋求入行的「轉行運營」與想要逃離的「運營轉行」的筆記數量差距并沒有我想象中大。

多像圍城,里面的人想出來,外面的人想進去。

這不禁讓我思考:也許行業的好壞并沒有明確的答案,只是總有不少人在后悔自己的選擇或者期待沒見過的風景。

豆瓣有個「轉行互助及成功轉行歡天喜地小組」,一個個關于「轉行」的討論與經驗分享,成了許多人的情緒出口。

做設計的家人們在這里齊聚一堂。

誒你別說,我也在這里發現了少量想要轉行做設計的朋友的蹤跡。

還找到了一些轉行新靈感。

雖然新靈感也很快被推翻。

不同于我人生許多慢吞吞的決定,在轉行這件事上我表現出了出乎我自己意料的驚人行動力。

總之,我在去年十月,辭職轉行了。

只用一頓飯的時間

我決定辭職去賣保險

我不是科班出身的設計師。

我畢業于一所985的管理專業,畢業后輾轉了幾個行業,出于興趣愛好自己報班自學了設計軟件,在三年前到了一家廣告公司做平面設計。在這三年里,我幾乎沒有八點前回過家。

我其實挺喜歡做設計的,做得也不賴,但做「設計師」比做「設計」復雜多了。

懂的都懂。

做設計師不只需要負責創意輸出、視覺落地,還需要具備溝通協調甚至心理疏導(……)的技能。

大概是「三年之癢」,反正我是有些疲倦。

除了疲憊,還有焦慮。

盡管已經是個小leader,但面對越來越多的00后同事,心里的危機感也在增加——新人不僅思維活躍,對前沿技術更是駕輕就熟。

盡管我已經嘗試抽空學習AIGC,但每每看到他們用我聽都沒聽說過的AI工作流輕松應對各種需求時,我都感覺到自己下個月就得被優化。

一個偶然的機會,一個很久不見的大學同學來到我的城市,我們約了一頓飯。

他跟我聊起了他做保險代理的一些故事——遇見的形形色色的人、如何提成、如何晉升,不僅時間安排更靈活,還徹底貫徹能者多得。

我對這種靈活性和自主性心生向往。或許這才是我真正想要的,誰說工作必須坐在格子間呢。

在吃完飯結賬時,我直接問他「你們還招不招人?」得到肯定的答復后,我在下午就提了離職。同學都勸我多想想,但我指著電腦屏幕說:你看,AI也說可行。

【大譜】-設計師擴展思路AI助理

入職就在一周后。

新工作上手得比預想得順利,雖然有很多東西要學,但也正因如此,給人一種踏實的幸福感。

銷售實在是一門大學問,應對不同類型客戶需要不同的策略。逐漸地,我學到何時該主動出擊、何時該耐心傾聽、如何在開場幾秒內抓住對方的注意力、如何應對被拒絕的個人情緒、如何迅速準確地判斷對方的需求和心理……

我在入行的第二個月開了我的第一單。

相比于設計行業中多依賴視覺與文字呈現方案,保險銷售更需要精準解讀對方的潛在需求,迅速判斷客戶的優先考量是風險防范、資產保值,還是規劃子女教育。

幾個月的新人期過去,一看業績和收入,我好像干得還不錯。

就像我所期待的,相比設計,這份工作最大的不同是工作時間不再被局限在辦公室和電腦前,節奏可以由自己掌控。

我不再是那個忙于交稿、應付客戶需求的「設計小旋風」、「工位螺絲釘」,我開始有時間有意識地回看自己的職業生涯:我想從工作中得到什么?我的人生理想模式是什么?

轉行剛好一年,就在今年國慶假期之后,我辭去了保險公司的工作,帶著賣保險存下來的一些錢,開始做自媒體、接一些logo、VI的活兒,同時修改自己的作品集。

沒錯,我打算殺回來了。

我要的不是換一份工作

而是找到主宰自己生活的模式

每一個人生決定的背后都是一種情感需求的映射。

轉行或轉崗、放棄或堅持,表面上是對某種機會的取舍,實際上卻是對自身需求的回應。

其他工作不得勁兒

剛轉行時,我確實感到一種新鮮的刺激與成就感,也帶來了經濟上的回報和自由的時間安排。但在這個過程中,創造的空間和深層次的自我表達是有限的。

保險的核心是「客戶」的具體需求,這里面沒有「我」。當然,設計的目的也是滿足客戶需求,但它更是一個創造性的表達過程。

在設計中,我不僅是一個執行者,我把自己看作一個講故事的人。每一個項目都是一個新的旅程,涉及情感、想法和文化的交織。我能夠通過色彩、形狀和構圖傳達特定的情感和理念,去和觀者進行溝通。這種在創造中自我表達的自由感,正是我在保險行業中所無法獲得的。

這不僅是一種職業,更是一種生活方式。

我逐漸明白,自己追求的不只是穩定的職業保障或單純的高薪收入,我需要一份不僅能帶來經濟回報,還能讓我體會到個人意義和成就的職業,一種與我內在價值相契合的生活方式。

行業新機遇

此外,我終于有機會以「局外人」的視角去了解設計領域的前沿技術話題。

在時代發展中,新的機會隨著科技的發展不斷涌現。都快2025了,我相信大概沒有設計師沒接觸過AIGC了。

不能逃避,要去擁抱。這也是我這段時間想通的一件事。「當局者迷,旁觀者清」,在沒有時間精力提升自己的時候,技術的發展讓人感到焦慮,而最本質的解決辦法就是去面對它。

更何況,一年過去,已經有了好用的、應用面廣泛的、效果穩定的“傻瓜式”AI生產力工具。

還沒系統開始學AI,我就甚至幫還在做保險的前同事做了張AI特效字海報供他發朋友圈,反正也就兩分鐘的事。

用【大設】做特效字,選完特效、輸入文字就直接生成透明免扣png。

這種感覺就像魔法世界沒門檻了,霍格沃茲擴招了,趕時間的時候點點鼠標就有救命稻草了。(這篇轉行日記的小標題也是【大設】生成的)

與此同時,社交媒體的崛起讓「國潮」、「新中式」等風格迅速走紅,這些文化元素吸引了大量年輕用戶的關注和共鳴,讓品牌和設計作品有了更多展示和傳播的渠道,也給了我搞個人IP、「微創業」的機會。通過在社交平臺上分享設計理念和作品,我能夠直接接觸到目標客戶,拓展個人接單的渠道。

過去一直在做螺絲釘,在這次轉行再回轉之后,我對自己的期望是——做自己真正熱愛的東西。

個人成長

回轉回來并不意味著轉行嘗試是「失敗」的。對不同領域的探索拓寬了我的視野。

保險行業并不僅僅是關于銷售和合同,它涉及對客戶需求的深刻洞察和應對不確定性的策略。在保險行業,溝通誤解是常見問題,尤其是客戶對合同中的條款存在各種誤解時,容易感到被“推銷”,也并不會直接告訴我真正的顧慮所在。

同理,設計也絕不僅僅是圖像和視覺表達,更包含品牌塑造、用戶心理和項目風險的預判與關鍵問題的把握。

再次面對收到“這不是我要的感覺”、“氛圍不夠高級”的模糊反饋,且此時他又給不出任何喜歡的參考案例的經典設計師困境的時候,我會運用在保險行業學到的技巧——主動深入地去溝通了解項目和客戶的背景信息(甚至是看上去“無關”的信息),而不僅僅是停留在這一個設計項目的美感上,力求從多個角度捕捉到客戶對項目的真實期望。

沒有任何時間是被浪費的,只要保持思考,任何經歷都能帶來成長和收獲。

最后我想說的是,“轉行”可能會給人帶來短暫的平靜,但它并不能永遠消解職業焦慮。

對我而言,逃離的并非是設計行業,而是自己心中的矛盾與不安。過去的徘徊和迷茫,其實源于我對自己價值的模糊認識。

轉行的這段經歷讓我厘清了我內心的真正需求。

經過這段外界的“迂回”,我才越發明白——設計不僅是滿足客戶需求的途徑,在不知不覺中更成為做設計的人的表達自我、實現價值的核心方式。

轉行也好,回歸也罷,都是個人成長和職業探索的一部分。

每一次選擇,都是對自我認知的一次深化,也是對生活可能性的一次拓寬。最終,我們都在尋找那個能與自己內心對話、實現自我價值的舞臺。

精選文章: