縱觀歷史,世博會一直是展示和普及新技術和新產品的場所,推動技術進步和創新設計。本屆世博會,大阪選擇了“構建未來社會,想象明日生活”這一總主題,并通過三個副主題進一步發展了這一概念:拯救生命、賦予生命權力和連接生命。

在這場全球矚目的盛會中,各國展館不僅是文化的展示舞臺,更是未來建筑材料與技術的創新實驗室。從可持續的綠色材料到智能可變形的新型復合材料,從輕量化設計到環保再生材料的應用,世博會的展館設計正在為建筑行業勾勒出一幅充滿無限可能的未來藍圖。

01

總體規劃

大阪關西世博會將于2025年4月13日—10月13日在大阪人工島——“夢洲”盛大舉辦,以“未來社會實驗場”為核心愿景,致力于探索碳中和的實踐路徑,挑戰虛擬與現實交融的世博會新形態。

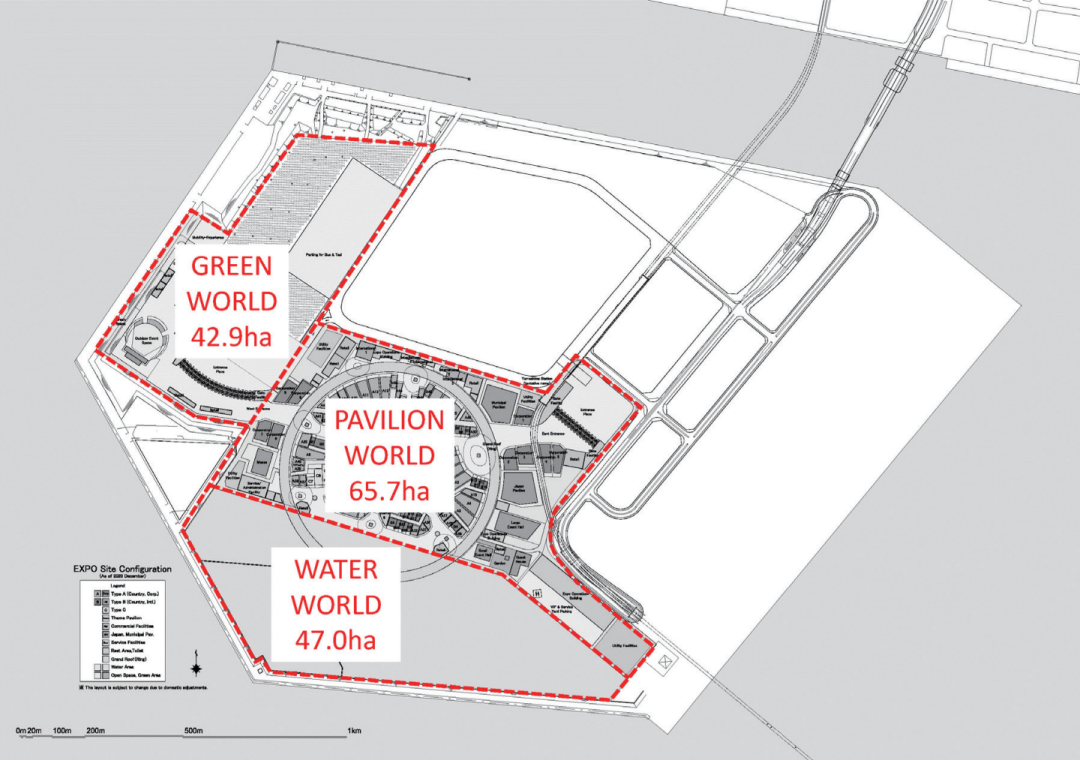

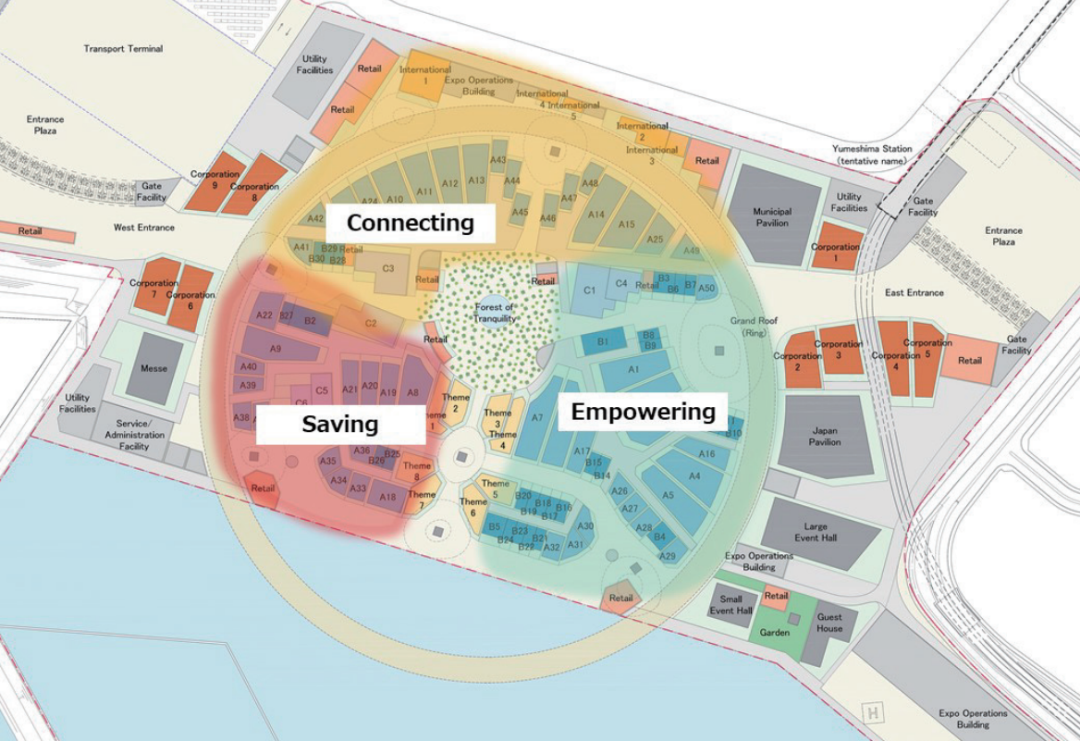

園區面積約為155公頃,場地劃分為3個部分,分別為西部綠化區,南部水域區和中央的臨時展館區。會場的中心區域是以8個副主題為中心的展館和其他設施。各參展國的展館按照副主題分布在三個不同的區域。

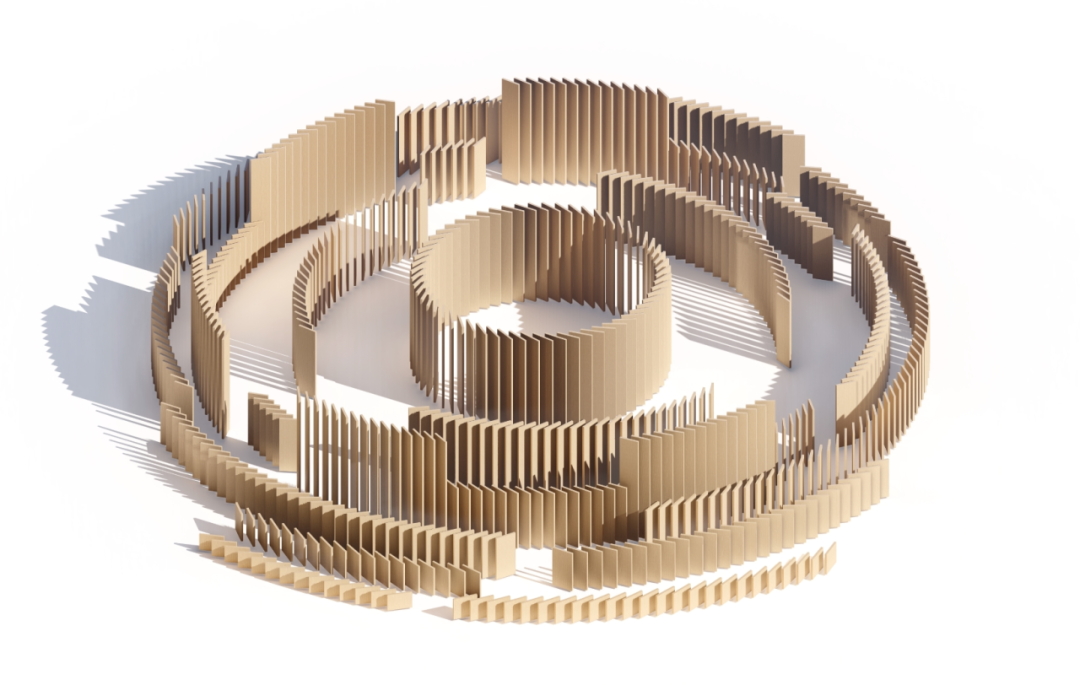

大阪世博會的標志性建筑——“大屋頂”,由藤本壯介建筑事務所攜手東畑建筑事務所及Azusa Sekkei打造。這一建筑是全球最大的木結構建筑之一,外緣高約20米,內部直徑達615米,建筑面積約6萬平方米。?

作為博覽會的交通樞紐與靈魂空間,大屋頂承擔著引導人流的重任,確保參觀者能夠流暢穿梭于各個展區之間,同時也是遮風擋雨的舒適空間。

屋頂之上是連綿的綠丘,體現碳循環的主題,為訪客提供了一處遠眺瀨戶內海的選擇。

02?

?本國內展館

日本館

日本館主題是“生命之間”。場館建筑設計采用了圓形結構,游客在建筑內的環形路徑行走時,體驗日本美學概念“循環”,表達了“一個無始無終的時間,以及生命的流動”。

透過縫隙,參觀者可以看到室內與室外的連續性,了解到“之間”這一設計理念。這些“木板”主要由CLT(正交層壓板)制成,方便拆卸和重新利用,世博會結束后它們將在日本各地重新用作建筑材料。

女性館

迪拜世博會中日本展館的主立面形式將在大阪世博會的女性館再次使用,串聯起兩屆世博會。立面名為“Kumiko Facade”?,靈感來自中東和日本傳統蔓藤花紋,同時也參考了日本傳統的折紙藝術。

我們的目標是創造一個讓所有人都能真正平等地生活、互相尊敬、共同前進、共同前進、創造能發揮能力的世界的契機為目標。通過女性們的體驗和視角,向到場者呼吁立志成為公平可持續的未來。

03?

?本民間展館

NTT Pavilion

在NTT展館,設計師充分利用NTT集團的尖端研發技術,包括“IOWN”(一項網絡和信息處理基礎設施計劃,包括利用以光學為重點的創新技術以及大量計算資源提供高速、大容量通信的終端),縮短物理距離和心理距離,提供新的體驗價值,超越墻壁,與遠處的人和事物分享空間和感覺。

建筑就像一個溫和的、漂浮的涼亭,綠樹、光線、天空、游客和各種其他現象重疊在一起。隨風搖曳的裝置發出聲音,人們的視覺,觸覺,聽覺得到休息的機會。

電力館可能的蛋們

電力館著眼于碳中性的進一步發展,以支撐社會基礎的電力業界特有的視角來描繪未來社會。通過體驗大量與能源相關的“可能性雞蛋”,讓人感受到“以能源的可能性開創未來”的感覺。

另外,在將外觀做成波羅諾伊構造的雞蛋型的同時,膜的顏色根據天氣和時間段的不同,外觀也會發生變化,表現出面向未來的許多可能性,以與自然和周圍環境的協調為目標。

住友館

人們在森林中遇到各種各樣“生命故事”的互動體驗,植樹造林的樹木,數十年后、100年后,超越了時間,代代相傳到未來,在住友館度過的時間成為了原體驗,提供了面對森林和自然,持續感受緬懷未來的重要性的契機。

松下集團展館“野摩之國”

松下集團展館“Nomo no Kuni”的理念是“釋放你的思想、身體、自我和世界”。在這個“720°循環”中,人與自然的360°循環相互作用、相互循環,“NO MO NO KUNI”將幫助人們認識到“互聯世界中的自我”和“想象力”,展望對未來的希望。

燃氣展館

煤氣館是一座獨特的建筑,其造型為三角形,最大高度約為18米。周圍的風景倒映在鏡面薄膜上,外觀會根據天氣、時間、觀看位置而變化。到了晚上它會被點亮,代表著照亮未來的“碳中和之火”。

建筑表皮通過使用輻射冷卻材料“SPACECOOL”減少室內空調負荷,從而實現建筑的節能和低碳排放。面向碳中性社會的實現,我們每個人都在傳達改變意識和行動的重要性的同時,介紹未來的新能源等。

04?

海外展館

德國展館

德國展館的主題是“循環經濟(循環經濟)”,標題是“わ! 德國。“哇!”循環的「環」,和諧的「和」,感嘆的「わ」的3個意思。

建筑師致力于將所有消耗品納入經濟循環之中,力求實現零廢棄目標。展館本身是循環型、可持續建筑的出展作品,將建筑、景觀、展示一體化,提供其他無法體驗的體驗。通過這種體驗,您可以走上通往循環型未來的道路。

在可持續發展目標的驅動下,德國館所有結構均采用可重復使用的材料構建,同時運用了室內氣候設計理念和創新的再生材料,全方位地體現了循環經濟的精髓。

建筑空間由七個圓柱組成,其中兩個圓柱承載著展覽區和接待區的功能,還融入了一個開放式的綠色空間,讓訪客可以自由穿梭其間,感受自然與建筑的和諧共生。

捷克展館

這座 2121 平方米的建筑被稱為“雕塑活力”,采用了動態玻璃螺旋結構,通過連續的運動促進了參觀者的身體活動。貫穿室內的人造光給這個結構帶來了細膩的光芒,使它從外面看去熠熠生輝。展館采用線性動態向上的螺旋運動設計,象征著不斷追求進步與超越的過程。

捷克館精雕細琢的玻璃立面讓人想起捷克共和國幾個世紀以來玻璃制造和工藝的悠久傳統。立面由雙層和三層絕緣玻璃板組成。每塊玻璃板的外表面都經過藝術處理。玻璃上的圖案靈感來自Kamenicky ?enov地區常見的線性凸起玄武巖柱。

澳大利亞展館

澳大利亞館的主題是“追逐太陽”。展館的外部靈感來自澳大利亞的象征桉樹花,象征著該國的活力和多樣性,并充分考慮了可持續性,并重復使用過去大型國際活動中使用的建筑材料。

卡塔爾展館

卡塔爾館由隈研吾建筑師事務所和城市設計辦公室設計,其靈感來自被稱為卡塔爾單桅帆船的傳統帆船和日本的傳統指法技術。

作為資源和貿易中心,這片海域促進了卡塔爾和日本之間牢固的雙邊關系,參觀卡塔爾館,踏上探索卡塔爾沿海地區的歷史和現代意義的旅程。

科威特展館

模仿優雅寬廣的翅膀的大膽建筑,反映了科威特在進步之光和恩賜地區的作用,是寬容性和容忍性的象征。展館內分為4個展覽室,展覽采用互動空間舞臺,穹頂投影,科技互動等形式,帶領觀眾深入體驗海灣國家的過去、現在與未來。

荷蘭展館

以共同分享,創造新價值的“公共運動場”為主題,荷蘭以與人們構筑健康幸福的社會為目標。以循環型概念建造的展館的名字是“A New?Dun-新的開幕”。建筑物的中心有球體,表現著可持續利用的清潔能源和日出。

展館從水中提取氫,將其作為可再生能源的技術,降低人類對化石燃料的依賴。也寓意著在不久的未來,人人都可以獲得清潔、無限的能源,這是一個新的黎明。

瑞士展館

瑞士館將自然與文化、人工構造結合,既嵌入自然之中,又在自然間生長蔓延,這可能是世博會歷史上最為輕盈的建筑之一。展館由五個球形體塊組合而成,嵌入一片綠植景觀當中,設計方旨在將其變成下屆世博會中最生態的展館之一。

展覽空間的外殼由輕質結構支持的金屬箔組成,重量不超過400公斤,只有傳統建筑外殼的1%,可以用2-3輛貨運車運輸。世博會后鋁箔還可回收利用并制成其他家具。

西班牙展館

大海和太陽這兩個要素是形成展館建筑的象征。掌管地球上的生命,并且形成西班牙和日本兩國身份的基礎的這些象征,表現了西班牙的地理、文化和人生觀。

三層木結構建筑占地3500平方米,建筑材料全部采用自然、可持續的環保材料,如竹材、再生木材、太陽能板等,不僅減少了對環境的影響,還體現了對未來可持續發展的承諾。此外,展館在設計之初就考慮到了可拆卸與再利用的原則,確保在展覽結束后能夠輕松地進行改造或回收,實現資源的最大化利用。

葡萄牙展館

葡萄牙展館的主題是“海洋:藍色對話”。在這個展館里,參觀者提供獨特、交互的多媒體體驗,探索作為孕育生命資源的“海”。現在是500年前,大海把葡萄牙和日本連接起來的。而且,現在也在繼續形成我們共有的未來。

這個“海洋:藍色對話”的主題,不僅限于大阪關西世博會上的展示和各種各樣的文化、商務活動,也可以在葡萄牙館中的餐廳提供的“飲食”中體驗。

意大利展館

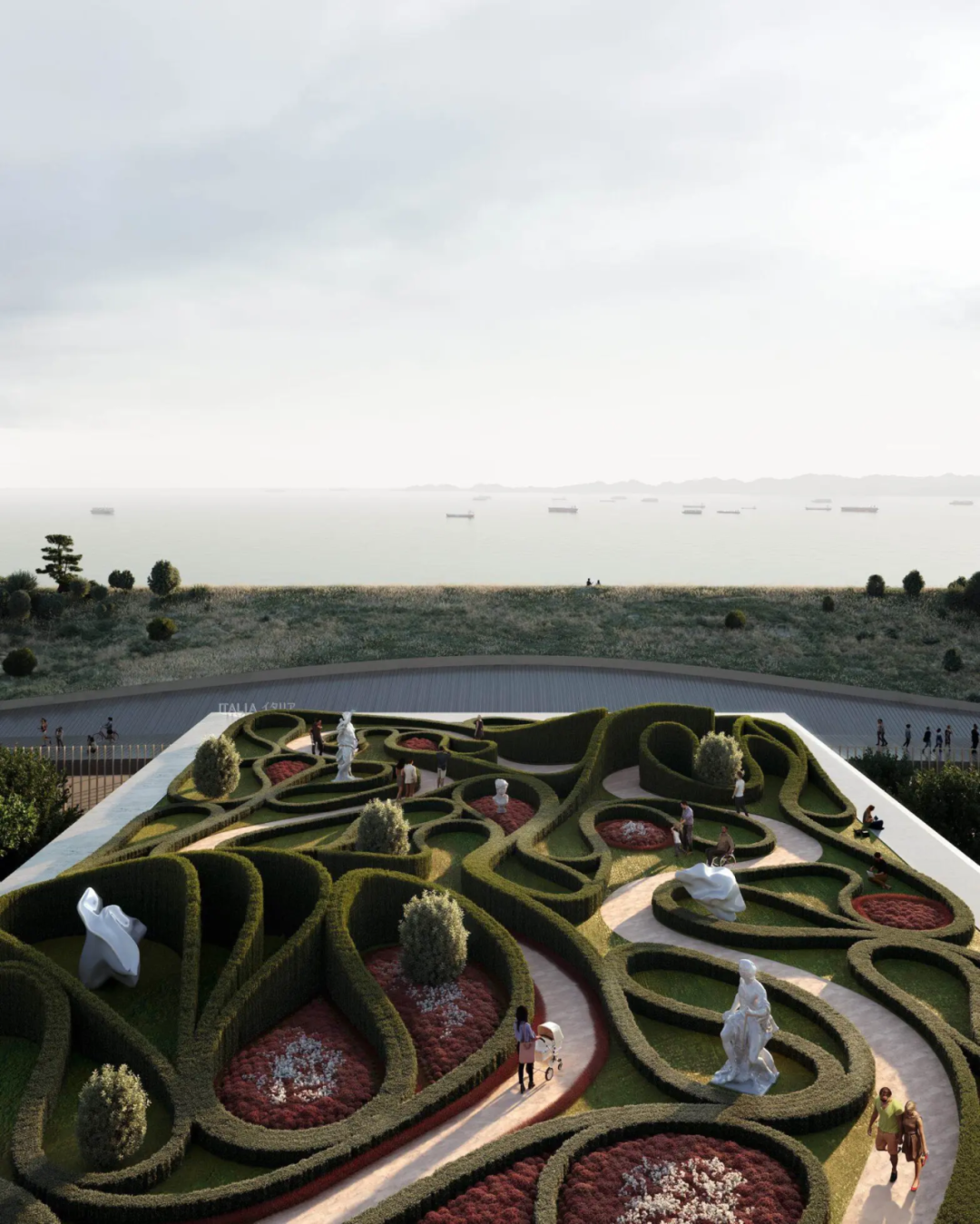

在展館的屋頂上,將有一個意大利花園:是對迷宮等經典元素的當代改造,它采用精確的幾何設計,點綴著雕塑、噴泉、植物和一條小路,跨越自然與人工,平衡生命的有機原創性與人類的理性設計。

匈牙利展館

匈牙利展館旨在通過傳統成為過去和未來的橋梁。為了描繪未來,理解和尊重過去是不可缺少的。展館的中心主題是民族音樂,是本國重要的文化。展示的亮點是沉入型劇場空間。在那里,除了與自然的親密接觸之外,還使用了普遍的語言音樂。

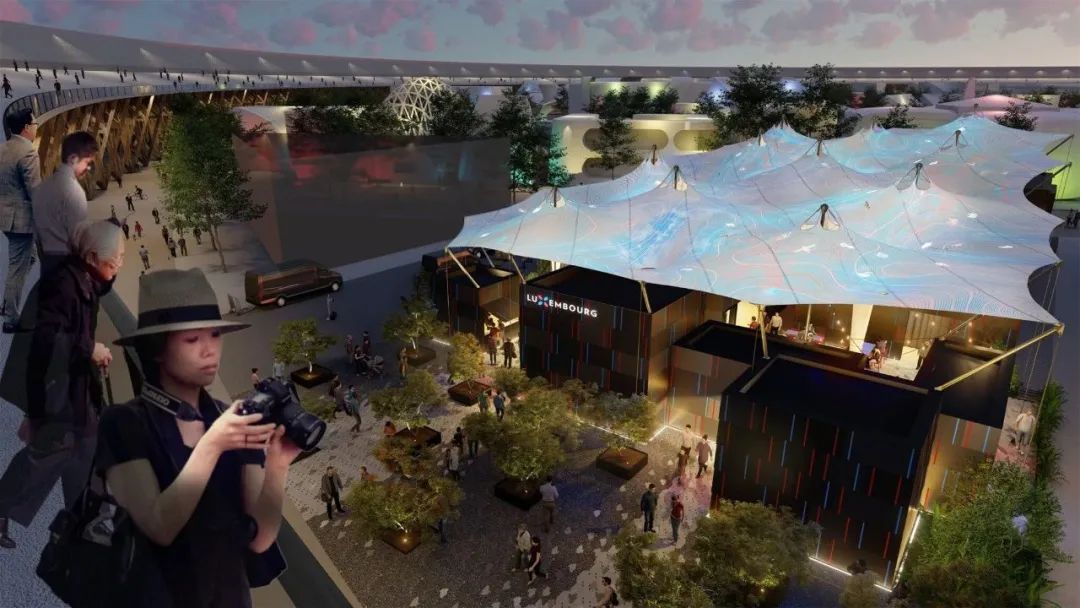

盧森堡展館

盧森堡展館的主題是“Doki Doki – 盧森堡。共享盧森堡的可持續性和循環型社會的理想,提供鼓動“心跳加速”的體驗。屋頂下由各種不同體量的景觀庭院,與展區交錯分布,并在參觀結束的位置設計了一個廣場,給人們留出駐足休憩的空間。游客的身心感受和體驗,是展館設計的重心。

展館是有膜屋頂的鋼骨構造,按照循環型經濟的原則設計,提出了在世博會閉幕后盡可能地再利用展館構件的目標。巨大的拉伸帆布屋頂實現了結構和密封功能,是一場每日為游客呈現的表演,盧森堡的生活節奏讓它變得鮮活起來。

馬來西亞展館

體現了“編織和諧的未來”主題的展館令人印象深刻的竹法薩德,其特征是讓人聯想到馬來西亞的紡織品——松鼠的流麗優雅,纏繞在一起的“絲帶”的魅惑圖案。

到了晚上,展館就會呈現出金色和銀色的線閃耀般的豪華感,仿佛散發出夢幻般的光輝。這個設計強調了馬來西亞多樣的文化遺產,表示多樣性可以成為創造革新性、包容性、可持續的未來的契機。

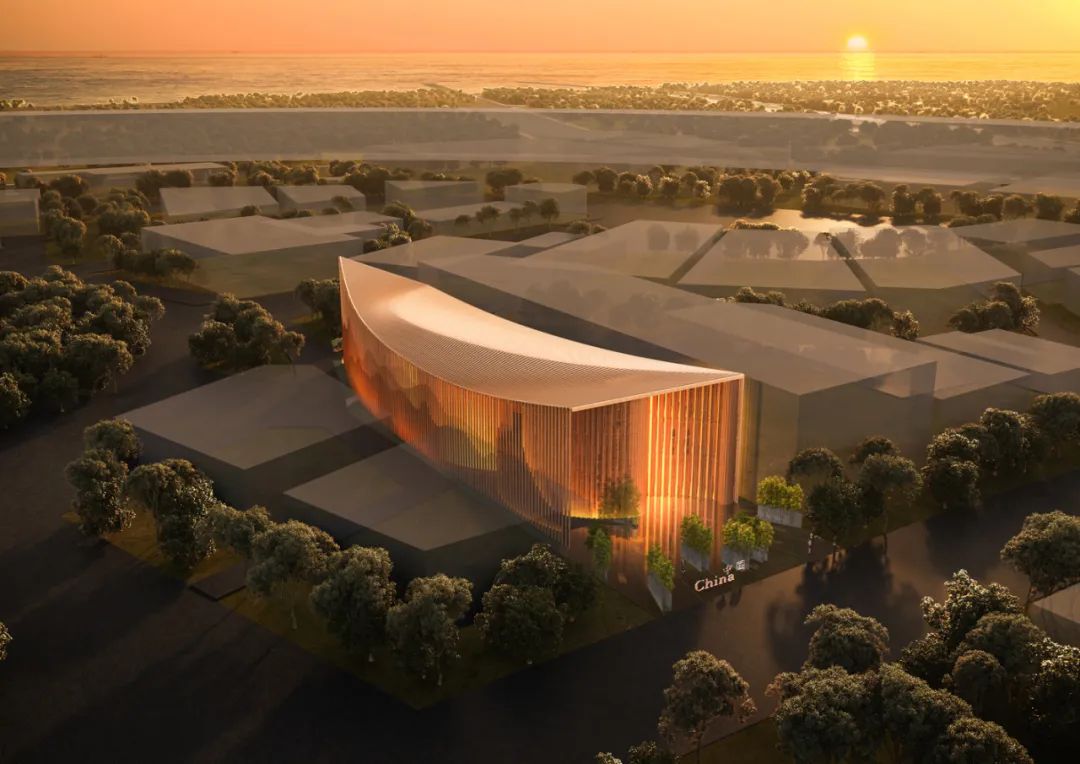

中國展館

中國館建筑設計方案以“中華書簡”為靈感。這一建筑外觀取形于中國傳統的書簡長卷,通過竹子、漢字、書卷三個主要元素,展示了“道法自然、天人合一”的中華文明精神標識和文化精髓,詮釋了新時代中國堅定不移走綠色發展道路的核心理念。

館內延續書簡長卷的立意,封閉的無柱展廳與自然采光巧妙結合,層層遞進的展示空間猶如文明演進,寓意從歷史走向未來。同時,竹子也是一種可再生的低碳環保建筑材料,中國館在材料的選擇上選用了大面積的竹材和木材,不僅呼應了人與自然和諧共生的主題,還構想了一個綠色生態的未來中國。

結語

未來建筑材料的探索,將是人類邁向可持續發展的重要一步。從2025世博會展館中,我們不僅看到了環保材料的廣泛應用,更預見到智能材料、可回收材料的無限潛力。這些材料不僅能夠降低建筑對環境的負擔,還能賦予建筑更多的功能性和美感。

未來,建筑材料的革新將推動建筑行業向更環保、更智能、更可持續的方向發展。?

資料引述:

1.https://mp.weixin.qq.com/s/bqZMm7wwVaxI8XH0_9EU9g2.https://www.expo2025.or.jp/

編輯? 李圍麥

責編? 楊卓航

本文經授權轉載自公眾號:匠山行記

精選文章: