Visteria基金會呈現的波蘭工藝與設計之旅

Visteria基金會的"浪漫的野蠻主義"展覽將一系列精選波蘭工藝與設計作品帶到了2025米蘭設計周。這場由Federica Sala策劃的展覽選址于Studio Penta——一個兼具私人住宅和紡織品展廳功能的空間,著重展現了傳統工藝與現代設計的交匯點,突出了材料、形態和工藝技術在這個創意領域中的關鍵作用。展覽圍繞自然與后自然主題展開,通過精選作品探討了野蠻主義、浪漫主義、民間藝術和裝飾藝術對當代波蘭設計文化的持續影響。在米蘭設計周開幕前夕,designboom專程前往華沙拜訪了參展設計師與工作室,深入了解這一展覽主題。

Visteria基金會將波蘭工藝與設計精品帶到2025米蘭設計周

2025米蘭設計周上的"浪漫的野蠻主義"

由出版人兼藝術贊助人Katarzyna Jordan新近成立的Visteria基金會,在米蘭Viale di Porta Vercellina 11號呈現其首展"浪漫的野蠻主義"。策展人Federica Sala將展覽分布在14個房間中,構建了一個結構分明又自然流暢的敘事空間。這種布局便于主題分類,讓參觀者能夠深入體驗波蘭設計的各個方面。民間傳統作為基礎主題,凸顯了其對當代實踐的持久影響;而自然主題則通過材料選擇和設計理念進行深入探討。"這個展覽的核心想法是讓每位參觀者都能清晰理解波蘭工藝與設計的精髓。我們從波蘭歷史介紹開始,展出來自約20位當代設計師的作品,"Sala向designboom透露。展覽設計由Paradowski Studio的Zuza Paradowska操刀,"整個布局采用場景化的設計手法,突出展覽的核心主題,"策展人補充道。

策展框架還特別關注了野蠻主義美學與浪漫主義之間的關聯——這兩種看似矛盾實則相輔相成的影響力在波蘭設計中交相輝映。這種雙重性體現在玻璃、陶瓷、木材和鋼材等材料的選擇上。展覽中的歷史參照物為當代作品提供了更豐富的語境,將它們與過去的藝術運動和傳統聯系起來。展廳空間經過特別改造,其建筑特色和材料飾面既完美襯托了展品,又強化了歷史工藝與現代設計實踐之間的聯系。參展藝術家包括**Jan Ankiersztajn、Aleksander Oniszh、Anna Bera、Filomena Smo?a、Katarzyna Harasym、Marek Bimer、Monika D?browska-Picewicz、Monika Patuszyńska、Zofia Chylak,以及設計工作室Formsophy、Giewont Studio、dérive studio、GR?PK、SZK?O Studio、Hasik Design Studio、UAU Project**。下文將詳細介紹這些工作室。

策展人Federica Sala(左)與Visteria基金會創始人Katarzyna Jordan(右)

JAN ANKIERSZTAJN

Jan Ankiersztajn常駐波蘭波茲南,專注于家具和雕塑裝置設計,在傳統工藝與實驗技術之間取得巧妙平衡。這位畢業于埃因霍溫設計學院情境設計專業的設計師,致力于探索材料限制與創意表達之間的關系。"我的創作過程是先鑄造金屬板材,然后將不同部件組裝起來。焊接后的部件會形成不規則的幾何形態,"設計師解釋道,"之后全部通過手工打磨焊縫,以達到流暢的造型和材料的連續性。"他的作品涵蓋座椅、桌具和器皿,呈現出一種兼具現代感和原始氣息的美學風格。這位設計師獨立開發項目,包括一項突破常規制造方法的專利鋁材構造技術。Ankiersztajn的作品由OBJEKT Gallery代理。

Jan Ankiersztajn的作品融合現代與原始美學 | 攝影:Micha? Buczkowski-Przezdzik

Jan Ankiersztajn運用鋁材的創新技術挑戰傳統制造方法 | 攝影:Micha? Buczkowski-Przezdzik

SZK?O STUDIO

SZK?O是由Aleksandra和Wojciech Zawistowski夫婦于2022年創立的設計工作室,專注于創作功能性玻璃雕塑和收藏級設計品。每件作品都由Aleksandra Zawistowska帶領工匠團隊手工吹制,通過挑戰傳統玻璃吹制工藝的實驗性流程完成。由于不使用模具,成品形態呈現出自然而有機的特質,充分展現了玻璃原料的天然美感。SZK?O不斷探索功能性與材料表現的邊界,將飲食等日常行為轉化為獨特的觸覺體驗。

SZK?O打造的功能性玻璃雕塑與收藏級設計品

SZK?O的實驗性工藝突破傳統玻璃吹制技術

FORMSOPHY

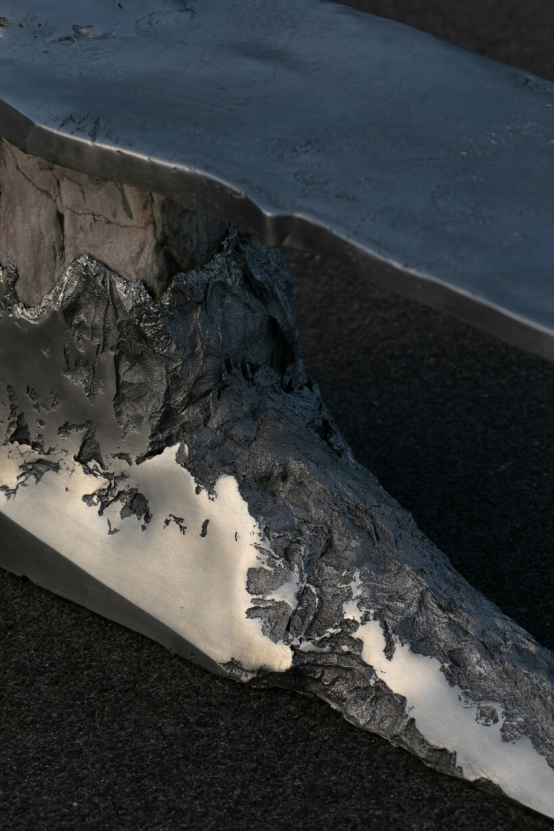

Formsophy是Alicja Prussakowska和Jakub Kijowski共同創立的藝術實踐工作室。這對創意組合對材質肌理及其背后的故事充滿熱忱,通過融合傳統與實驗技術,創作出兼具原始美學與精致細節的雕塑作品。受到液態鋁流動特性的啟發,他們的鑄造工藝與最終作品形態同等重要。這種被他們稱為"浪漫的野蠻主義"的風格,在粗獷與精致、大膽與細膩之間取得了完美平衡,生動體現了兩位創作者藝術感知的互動與融合。

Formsophy融合傳統與創新技術打造的雕塑作品

Formsophy從液態鋁的流動美中獲得創作靈感

ALEKSANDER ONISZH

設計師Aleksander Oniszh的作品致力于構建結構與工藝之間的對話,在精確的功能設計與有機的天然瑕疵之間尋找平衡。Oniszh Studio融合了建筑、木藝和家具設計,特別強調功能性與材料表現。其項目范圍涵蓋建筑空間到手作家具,每件作品都經過反復推敲和精進的過程。Oniszh是波蘭當代工藝協會NóW.New Craft Poland的成員。

Aleksander Oniszh融合建筑、木藝與家具設計的創作實踐 | 攝影:Tomo Yarmush

ANNA BERA

Anna Bera是一位專注于功能性藝術的設計師兼雕塑家,尤其擅長手工木制品創作。她的作品從生物學、文化和儀式等多個維度,探索人與自然的關系。通過雕塑家具和實用器皿,她鼓勵使用者參與互動,賦予作品個性化的意義。Bera于2014年在華沙成立工作室,將傳統工藝與現代設計完美結合。這位畢業于波茲南美術學院的藝術家,同時擔任Form設計學院的講師,也是NóW.New Craft Poland的成員。

Anna Bera專注于手工木制功能性藝術品 | 攝影:Wojciech Tubaja

Anna Bera探索人與自然關系的作品 | 攝影:Wojciech Tubaja

GIEWONT STUDIO

Maciej G?sienica Giewont是Giewont Studio的創始人,專精于車木工藝和當代精致手作。在扎科帕內一個有著木工傳統的家庭中長大的G?sienica Giewont,從木材的自然特性中獲取靈感,特別注重木料的獨特紋理、節疤、裂紋、色變和年輪圖案。"我始終堅持用整塊木料制作每件作品。雕刻完成后,我會用水浸泡并靜置,讓自然力量塑造最終形態,"這位木藝師向designboom分享道。他的創作理念與侘寂(wabi-sabi)美學不謀而合,崇尚真實與不完美之美。主要采用本地采購的木材——包括被砍伐、病變或需要移除的樹木,通過精心的工藝延長材料的生命。自2009年起,他就在華沙的個人工作室中獨立創作。

Maciej G?sienica Giewont從木材的自然特性中汲取靈感

DéRIVE STUDIO

Dérive Studio的創作實踐主要探索模塊化不銹鋼系統與可持續3D打印材料的結合,重新利用回收塑料瓶、玉米淀粉和甘蔗等原料。通過實驗性地使用PLA混合咖啡渣等非常規材料,該工作室創造出照明裝置和家具等可適應不同需求的結構。"我們正在開發能夠構建不同結構的模塊化系統,因此主要與建筑師和設計工作室合作創新,"設計師們分享道。作為Commune創意聯盟的成員,Dérive支持多元設計領域,在創作中特別強調靈活性與可持續性。

Dérive運用非常規材料打造的可適應性結構 | 攝影:PION Studio

UAU PROJECT

UAU Project是由Justyna Fa?dzińska和Mi?osz D?browski在華沙創立的設計工作室,兩位創始人均畢業于華沙美術學院工業設計系。該工作室專注于探索和實驗面向消費者的家庭3D打印技術。秉持可持續發展理念,他們通過3D打印這種高效方式,創造易于獲取且環保的設計產品。所有產品都采用高質量的可堆肥或高度可回收材料開發。

UAU Project專注消費者3D打印技術的探索與實驗

UAU Project采用可堆肥或高度可回收材料開發產品

FILOMENA SMO?A

Filomena Smo?a是一位專注于玻璃創作的設計師,通過觸覺和感官體驗探索玻璃的材料特性。作為波蘭少數獨立女性玻璃藝術家之一,她創作的作品邀請人們互動與冥想,強調物質存在的短暫性。超越工藝本身,她的作品鼓勵使用者以更自覺和個性化的方式與日常物品相處。Smo?a的作品由OBJEKT Gallery代理。

Filomena Smo?a通過觸覺與感官體驗探索玻璃材質

Filomena Smo?a邀請互動與冥想的玻璃作品

GR?PK

由Marcin Kuberna創立的GR?PK工作室,探索極簡主義雕塑與古老陶瓷工藝的交匯點。采用傳統的盤筑技法,Kuberna創作的花瓶、器皿和裝飾品強調原始有機的形態。他的作品歌頌不完美之美,從自然、新石器時代文物和侘寂哲學中汲取靈感。"我的靈感來源于在博物館初見的第一批藝術品。我常常回到出生地附近發現的那些考古文物,"Kuberna告訴designboom。每件作品都經過數小時的手工塑形,突出黏土的觸感特質和創作者的手工痕跡。GR?PK陶瓷采用大地色系、紅色、赭石、米色、黑色和白色等內斂的色調,體現出對材料本質和慢工藝的深刻尊重。

Marcin Kuberna探索極簡雕塑與古老陶瓷工藝的融合 | 攝影:Mood Authors

MAREK BIMER

Marek Bimer是一位多才多藝的設計師、藝術家和雕塑家,現居華沙,在自己設計的工作室兼公寓中創作。癡迷于材料的自然變化過程,他崇尚極簡主義,追求允許創作自由的有機合成形態。Bimer在雕塑和平面作品中運用抽象和象征手法。他通過實驗性材料運用,讓自然元素參與塑造作品。其充滿氛圍感的燈光雕塑模糊了藝術與功能的界限。"Bimer的創作不僅是燈具,更是純手工打造的獨特光影雕塑。對我而言,藝術與生活本身、與自然、雨水、雪景融為一體,因此我特別關注光影雕塑隨時間產生的變化和形成的包漿,"藝術家分享道。

癡迷材料自然變化的Marek Bimer

Marek Bimer模糊藝術與功能界限的光影雕塑

ZOFIA CHYLAK

Zofia Chylak是CHYLAK品牌的創始人兼創意總監,這個華沙品牌專精于高品質皮革包袋和配飾。該品牌以精湛工藝著稱,采用意大利原料和波蘭本土生產。CHYLAK近期推出了在意大利小型家族工坊手工制作的鞋履系列。在米蘭設計周上,設計師展示了一系列由波蘭當地工匠手工編織的傳統蕾絲服飾。

Zofia Chylak打造的高品質皮革制品 | 攝影:Ina Lekiewicz Levy

Zofia Chylak展示的傳統波蘭蕾絲服飾 | 攝影:Ina Lekiewicz Levy

MONIKA D?BROWSKA-PICEWICZ

Monika D?browska-Picewicz是一位陶瓷藝術家,其作品體現了與自然的深刻連接,將靜謐時刻和情感轉化為物質形態。通過探索陶瓷的邊界,她實驗各種結構、肌理和出人意料的材料組合,讓即興發揮引導創作過程。受自然界有機形態啟發,她的作品在控制與偶然之間取得平衡。2021年起,她加入匯聚波蘭頂尖工藝工作室的NóW.New Craft Poland。她生活和工作在波蘭肯特。

Monika D?browska-Picewicz體現自然連接的作品

MONIKA PATUSZY?SKA

Monika Patuszyńska是一位以融合非常規技法和廢棄空間聞名的陶瓷藝術家兼策展人。作為國際陶瓷學院成員,她的作品深受時間流逝的影響。對瓷器的熱愛驅使她不斷挑戰這種材料的可能性,將歷史與現代表達融為一體。

融合非常規技法的陶瓷藝術家Monika Patuszyńska | 攝影:Tomo Yarmush

HASIK DESIGN

由Grzegorz Hasik和Tomasz Krzy?anowski創立的Hasik Studio是一家位于華沙的設計工作室,專精于獨特的手工家具、照明裝置和室內裝飾設計。懷著對天然材料的深切敬意,這對創意組合運用木材、石材和玻璃打造能夠喚起感官體驗、帶來寧靜感的物件。他們的室內設計手法平衡了歷史元素與當代美學。"我們所有的創作都基于原型形態——圓形、矩形和簡潔的連接。我們深深珍視木材、石材、玻璃的天然美感,以及金屬隨時間形成的包漿,"設計師們說道。

Hasik Studio打造的手工家具與照明裝置

Hasik Studio主要運用木材、石材與玻璃創作

KATARZYNA HARASYM

Katarzyna Harasym是一位玻璃藝術家,畢業于弗羅茨瓦夫Eugeniusz Geppert美術學院,師從Ma?gorzata Dajewska和Zbigniew Horbowy教授。在知名玻璃工作室積累經驗后,她與這門工藝建立了深厚聯系。她偏好使用燃氣噴槍技術,常結合玻璃漿鑄造法。Harasym獨特的玻璃花瓶呈現出近乎液態的流動感,融合了藝術、雕塑與功能。這位現居弗羅茨瓦夫的設計師在Przezroczysta工作室創作,并通過教授噴燈和熔合技術課程分享專業知識。

Katarzyna Harasym運用燃氣噴槍技術創作

精選文章: