現在的設計師,隱約被一條30歲左右的年齡線劃分成了兩類人:

年輕的一群還很理想主義,喜歡談論創意和靈感、吐槽甲方審美;年長的一群卻又特別務實,更多聊的是恰飯養生、職業規劃之類的話題。

盡管關注點截然不同,但言語間都透露著對甲方和老板們憋不住的怨氣——“總想懟回去,但又不敢說”,這恐怕就是設計師們最真實的日常寫照了。

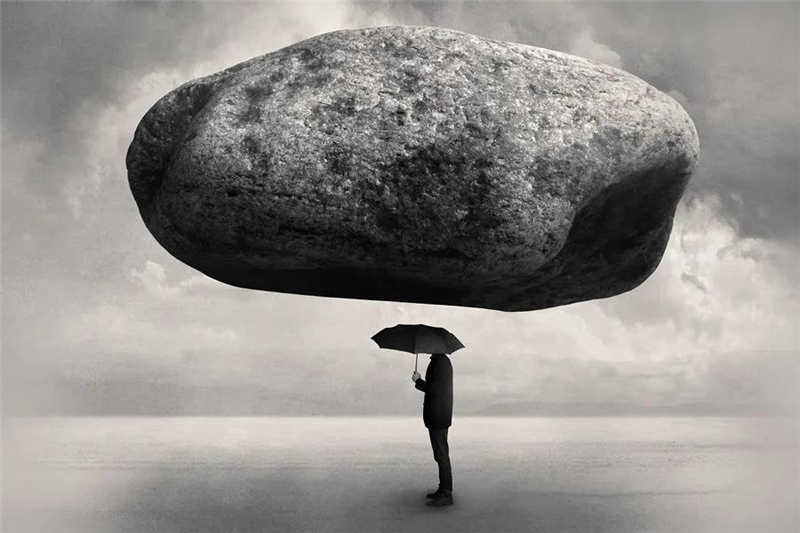

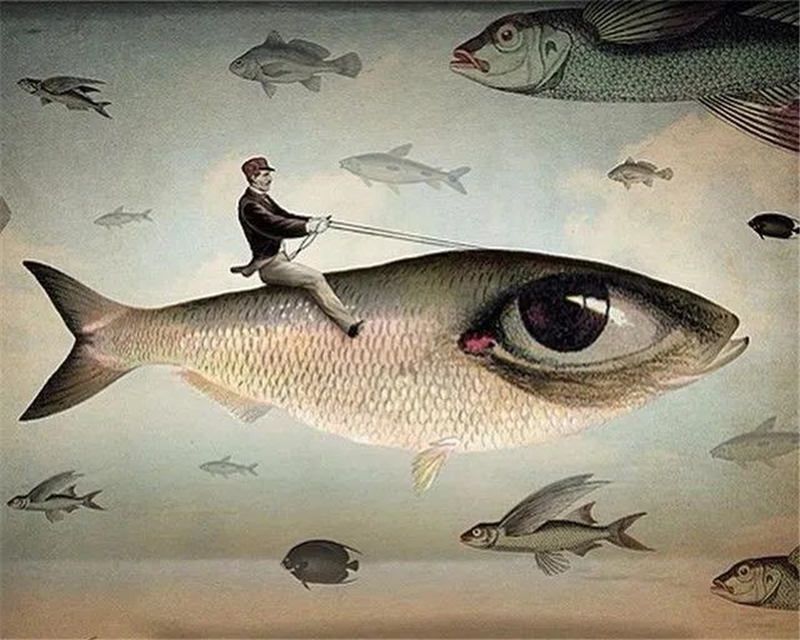

設計師們賴以生存的創造力講究的是信馬由韁,不拘一格,偏偏各路老板們才是那個制定游戲規則的人,高強度的工作加上旺盛的自由意志長期被壓制,導致幾乎沒有設計師能逃脫那個傳說中的“30歲魔咒”——

精力和體力的局限、工資跑不過負債的現實、退居二線還是去留轉行的疑慮…30+的你每天都被現實揮著小鞭在身后追趕,這些探討開始時刻對你發起靈魂拷問,到底該怎么抉擇?P網

在回答這些問題之前,大作君建議你還是先想明白另外一個更為迫切且具有指導意義的問題——設計師到了30歲,還要不要堅守自己的設計信仰?

你可能已經有所體會,設計行業是“媚青”的,20出頭的意氣風發和全力以赴,換來的大多卻是30+以后的心灰意冷和黯然離場。不甘心呀!還有沒有破局之法?

答案很可能就藏在這個問題里!

設計信仰,它可以是一種被認可的美學、一種表達和藝術創作的欲望、或僅僅是對美的一腔熱愛……

要不要堅守它?有人說這算什么問題,30歲的窮鬼和韭菜還有什么好堅守的?你是不是也這么想?

擺脫工具人命運,要靠設計信仰

在現有的商業規則里,設計是依附性很高的一項工作,它本身缺乏評判標準,其價值往往需要依附于運營、推廣等其他環節才能體現,處于產業鏈末端,沒什么話語權。

現在還有不少公司為了節約成本,要求設計師不斷開發新的邊緣技能(如拍攝、剪輯等),以適應市場日新月異的變化。

雖說技多不壓身,但這個過程很容易讓人迷失,你學了很多技能,卻仍做不好設計,你每天都很忙,卻最終淪為團隊中喪失個人價值的“工具人”。要知道,老板們雖然喜歡用多面手,但高薪和晉升往往都留給了有一技之長的人。

有設計信仰就不一樣了,當你清晰自己的目標且為此不懈努力,你會慢慢習得自己的“專長”,也會漸漸被看見,被記住。有的事只有你能做,這才是巔峰狀態的你掌握自己命運的底氣。

設計信仰 or 賺錢?并不沖突!

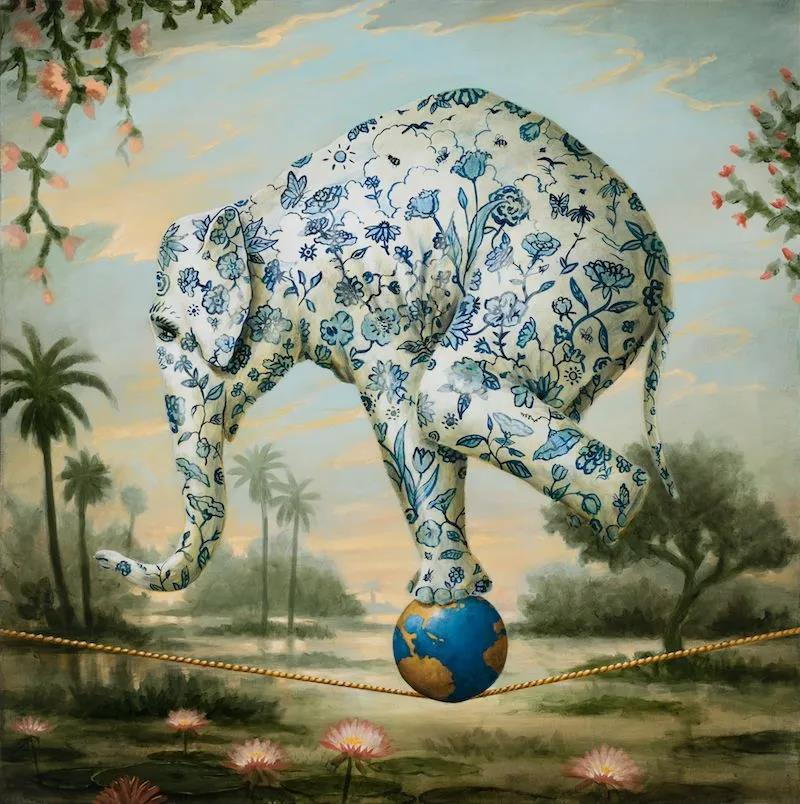

都說設計師是帶著鐐銬的舞者,在平衡藝術與商業的道路上受困終身。自我表達的設計和商業需求的設計真的是矛盾關系嗎?不如換個角度想:你真的堅持自我表達了嗎?

行業里也不乏牛人和大師,他們身上的鮮明的個性標簽可說就是利益本利。可見這二者本質上并不沖突。

設計信仰屬于底層思維,它可能不會產生短期、快速的收益,卻能在你專業的成長中發揮至關重要的作用——它賦予你獨特的個人風格、IP屬性,甚至有朝一日讓商業反過來依賴你的才能,相信沒有設計師會拒絕擁有這樣一副活招牌吧?

而這樣作品其實在精不在多,你完全可以花80%的精力用你熟練的普通操作賺錢,再把剩下的20%,打磨你表達自我的作品,投資給你的未來。

夢想還是要有的,萬一實現了呢?

沒有設計信仰,何談堅持創作?

對于設計師來說,設計只是一份工作,但創作卻是一個更長遠的命題。

但創作者之苦眾所周知,時常要在靈感枯竭與精力不濟中掙扎。如果沒有一個堅固的支點,似乎放棄也是理所當然的,但一個設計師放棄了創作,他還剩什么呢?

哲學家威爾?杜蘭特80歲時開始策劃一本名為《落葉》的散文集,記錄晚年的零散思緒,開篇第一句他寫到:“我一個95歲的老人,到了這個年紀,本應對沉默了如指掌,卻還是懷揣一顆忐忑之心,準備不計后果地告訴這個世界、或億萬分之一的世界,我對萬事萬物的思考。”

這就是一個創作者的覺悟:終其一生,懷抱信念和探究之心,專注且誠懇地,堅守一些不容改變的驕傲。

設計信仰之于設計師,就是那個能讓其繼續砥礪前行的支點。

和所有的創造行為一樣,設計本應是執炬在前的壯舉,是構造商業與審美多樣性的一項絕妙技藝,若最終被內卷成為一個平平無奇甚至難以為繼的生計,這不僅是設計行業的悲哀,也是我們這個世界的遺憾。

所以,寧愿有時候作一點,難搞一點,把對任何甲方(包括老板)的付出都控制在一個限度內,圓滑又不世故地,守住那一點對創造的饑餓感,多給這個世界留下一些新鮮恣意的聲音和思考。

再堅硬的冰放在火上,也總有融化的一天,所以心中這一小簇火苗,還是別熄了吧!你說呢?

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網