最近有多部古裝劇正在熱播,小印追的不亦樂乎。

但在追劇的過程中,小印發現:我們常常因為影視劇中錯誤的服化道而對歷史產生誤解。

今天就來盤點一下那些古裝劇給我們帶來的服飾誤區。

01

氅衣不是清宮爆款服飾?

清宮劇里女性人手n件的標配制服“開衩旗袍”,大家一定都見過吧?

如今的劇越來越講究服化道,但對于這一服飾,其實一直都穿錯了。

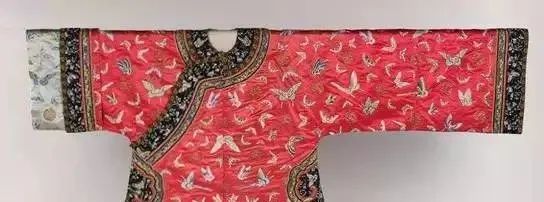

我們在清宮劇里看到的“兩側開衩旗袍”,是清晚期才出現的旗裝——“氅衣”。

在清朝之前,氅衣是屬于男性的服裝。

在清人入關后,滿人的服飾日益寬大,滿人女子在非正式場合穿的外衫因輪廓寬松、袖口寬大,也被混稱為氅衣。

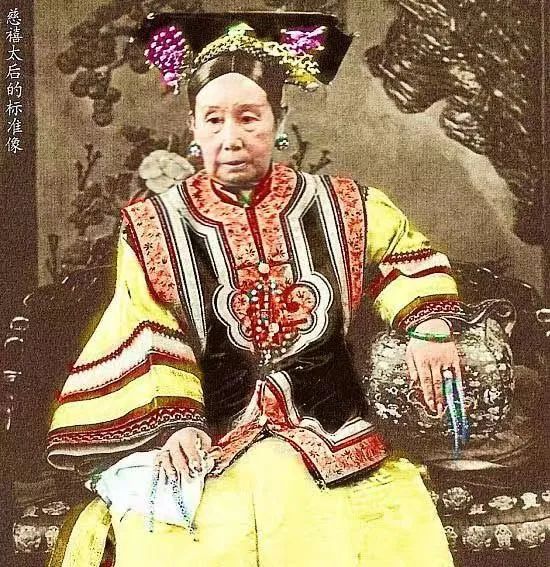

氅衣在道光年間才變成滿人女子的一種便袍的專稱,到光緒年間才徹底火起來,慈禧就是氅衣的最佳代言人。

清宮劇里那些穿著氅衣的女子,其實都是在穿自己的重孫、玄孫輩才有的衣服。

既然氅衣出現的時間很晚,那么在此之前,旗人女子穿的都是什么呢?

答案是:襯衣。

襯衣和氅衣最大的區別在于:氅衣兩側開衩,而襯衣是包裹式的,不開衩。

氅衣?| 襯衣

氅衣?| 襯衣

《玫貴妃春貴人行樂圖》(局部)

《玫貴妃春貴人行樂圖》(局部)

氅衣往往會開裾處裝飾如意云頭,而襯衣是沒有的。

由于襯衣不開衩,所以不用擔心出現露腿的情況,可以單穿,也可以在外邊加各種衣服。

而氅衣不能單穿,也不能配裙子,要搭配襯衣穿。

氅衣不能配裙子穿

氅衣不能配裙子穿

清宮劇還常常在領子問題上出現錯誤。

由于是旗裝,氅衣、襯衣都是圓領設計,沒有傳統漢裝的立領。

錯誤的立領設計

錯誤的立領設計

直到清末期,立領才開始出現在旗裝上,如今的立領旗裝大多是民國時期的。

民國時期,身著氅衣的婉容

民國時期,身著氅衣的婉容

氅衣還有一個特別的設計叫“挽袖”。

我們看到的五分袖的氅衣其實是被折疊而成的,袖內有繡花裝飾,挽起袖子就能露出來。

圖源:青梅狐貍

圖源:青梅狐貍

到后期,“挽袖”就變成了一種固定的裝飾,袖口內加精美的可替換袖頭,方便拆換。

此外還有一點:氅衣非常寬大,完全不修身。

所以清宮劇中那些貼合身形的服飾也是不標準的。

02

身份高低決定兩把頭的復雜程度?

說完了氅衣,再來說說清宮劇里的“兩把頭”。

同氅衣一樣,兩把頭也并非旗人的傳統發型。

旗人傳統發型是辮發,男女一樣,女人們還會將頭發盤在腦袋上。

到咸豐年間,兩把頭才在旗人畫像中大量出現。

孝莊畫像

孝莊畫像

這種發型走的是兩側裝飾+不對稱的路線,所用花簪多是輕巧的小物件。

左右兩邊會配戴大小不同的“扒花”“戳枝花”等,還會戴“耳挖簪”、點翠“頭面”等。

慈安畫像

慈安畫像

但多數清宮劇中的兩把頭設計思路是居中突出+基本對稱。

但直到晚清乃至民國時期,正中一朵大花的造型才可能出現。

頭上飾物滿滿當當的造型也是不會出現的。

錯誤示范

錯誤示范

隨著時間的推移,兩把頭的高度越來越高,梳制方式也越來越繁瑣。

由于人的真發發量不夠,旗人也開始用青緞制作兩把頭。

但直到清末,兩把頭也沒有發展到某些影視劇中那么龐大的規模。

晚年慈禧

晚年慈禧

晚清的旗人女子

晚清的旗人女子

關于兩把頭,還曾經盛傳過“根據頭發高度和所配飾物可以區分后宮女子等級”的說法。

這也是沒有歷史依據的。

兩把頭的大小取決于它發展的階段,基本上是隨著年代后移而逐漸變大,而不是等級越高頭發越高。

比如在這張照片中,慈禧侍女的頭發比慈禧還高,如果發型高度真與等級有關,侍女有一萬個頭也不夠砍啊!

在同一時期,兩把頭的大小是差不多的。

在裝飾方面,也是有錢就多插點飾品,沒錢就少放點,且早期兩把頭的側邊不會綴有流蘇(清末才有)。

兩把頭沒有等級規定的原因之一,是因為它屬于低等級的便服發型,不像禮服發型那樣有嚴格的等級要求。

因此,它只能用于搭配便服,在著高品階服飾的時候不能搭配兩把頭。

錯誤示范

錯誤示范

03

斗篷、披風,傻傻分不清楚?

在電視劇中,斗篷和披風總有千奇百怪的形式,也讓人傻傻分不清楚。

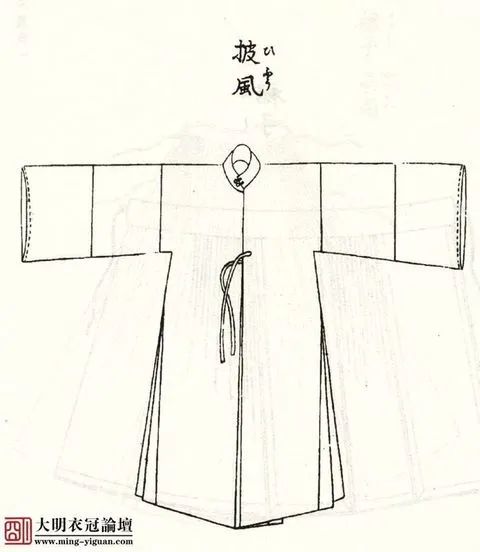

披風是從明代開始流行的,它有袖子,看起來跟正常的衣服沒什么區別,一年四季都可以穿。

它起初是男性的服飾,后來女性也開始穿,直領披風是最常見的款式。

直領披風

直領披風

此外,女子還有一種立領披風。

它源自于明代女性的立領衫子,基本形式是立領、對襟、兩側開衩,胸前系帶。

斗篷是清代的產物,在清代以前沒有出土文物、匹配文獻以及相關圖像。

斗篷最典型的樣式是:立領,無帽,無袖,一般后有開衩,長及腳踝。

《西郊尋梅圖》清 禹之鼎

《西郊尋梅圖》清 禹之鼎

斗篷沒有袖子,也沒有專供伸手的開口。

《金枝欲孽》中這種在衣服上開口的斗篷就是錯誤示范。

許多服飾是四季可穿的,但斗篷不一樣,它是專門用來御寒的服飾。

但它沒有帽子,因此需要配合雪帽一起穿。

《紅樓夢》里的斗篷就很典型。

甄嬛復寵時穿的那件連帽不開衩的斗篷就是錯誤示范。

“斗篷大戶”梅長蘇的斗篷也存在“沒有開衩”這一問題。

值得一提的是,在穿法上,梅長蘇的斗篷也與常見穿法不同。

他采用的是雙肩包式的穿法:將斗篷的帶子從腋下穿過,在背后固定。這樣才能讓斗篷穩穩搭在肩上。

這種穿法在武將的穿搭中比較常見,一般是將斗篷和盔甲固定在一起。

04

古代男子對“頭巾”愛得深沉?

我們在古裝劇中總能看到束發的男性角色,并因此覺得古人會扎好“丸子頭”啥也不戴就直接出門了。

但事實上,古代的成年男子極少將發髻赤裸的展示出來,越是有身份的人,就越不會這么做。

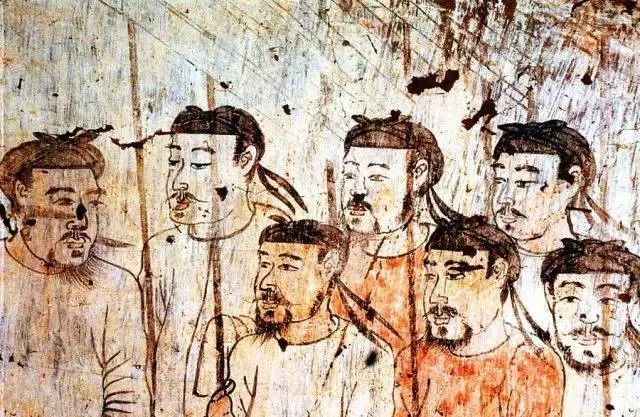

從兵馬俑的形象可見,自秦時起,稍有身份的男子就已經開始包頭發了。

自漢代以后,成年男子就幾乎不會裸髻了。

唐代流行戴幞頭。

魏晉時期放浪形骸的代表人物“竹林七賢”,連衣服都不好好穿了,頭發卻還裹得一絲不茍。

而且,古代男子還會像包禮物一樣,在發髻外面戴不止一層東西。

以明代為例,哪怕是日常的裝束,都要先戴束發冠,再戴上巾。

明 郭詡 朱子像

明 郭詡 朱子像

明代還流行一種整理發髻用的網巾,也是戴在冠帽里面的。

到了清代,男性都開始剃發,除了道士之外就沒人束發了,但這一時期的道士們一般也不會以裸髻示人。

可見,古代男子對“頭巾”愛得有多深沉。

05

古人不穿能裝銀子的長袍大袖?

小時候看古裝劇,你是否有過這樣的疑惑:為什么古人穿長袍大袖,袖子里放的東西卻不會掉下來?

這一問題其實涉及兩點錯誤:長袍大袖和袖里裝銀子。

古人的袖子的確是很長的,這一點在陶俑和古畫上都有體現,毋庸置疑。

但在寬度上,雖然比現代要寬,但遠不及電視劇中那么夸張。

寬袍大袖雖然仙氣飄飄,但確實非常不方便,即使是不事生產的古代貴族一般也不會穿袖子這么大的衣服。

再來說袖里裝銀子的現象。

早期古裝劇中經常出現從袖子里掏銀子或銀票買東西的情節,這在古代其實是很少見的。

因為一般古人出門只會帶銅錢,不會帶銀票和銀子這種大額貨幣。

這就和我們現在不會隨手掏支票買水果是一個道理。

內容轉載自“印客美學”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網