人類如何產生審美意識?審美的過程是怎樣的?偉大的藝術作品應該具有哪些特點?

科學家們通過分析人腦神經機制,從科學的角度為傳統美學的一些基本問題提供了獨特和全新的闡釋。

下面一起來看看吧~

01

大腦如何認定有“魅力”?

不知道大家有沒有發現,過于完美的東西,往往并不會被認為是有魅力的。

反而當它略帶瑕疵時,會顯得格外動人。

我們看待人的態度是這樣,看待藝術品時也是這樣。

皮皮橫走不動了

皮皮橫走不動了

那么,到底怎樣的事物才是最有魅力的呢?

從神經美學的角度看,偉大的藝術應該有兩個特點:情境恒定性、模棱兩可。

《夏日和煦》

《夏日和煦》

之所以有這樣的結論,是因為藝術的目標是在一個不斷變化的世界里,描繪不變的、完美的特征。

這一目標其實就是大腦功能的延伸。

Icart

Icart

“情境恒定性”指的是:某種情境與很多其他情境具有共同的特征。

這使得大腦能夠很快的對它進行歸類。

維米爾的畫作就有這樣的特點:簡單又意味深長,每一幅畫不僅可以被理解成很多不同的、基本的情境,而且每一個情境都同樣真實清晰。

《拉皮條者》

《拉皮條者》

“模棱兩可”并非含糊不清,而是指同一幅畫面能夠表現出多種情景和真相。

大腦能夠對“未完成”的作品進行各種各樣的自由闡釋。

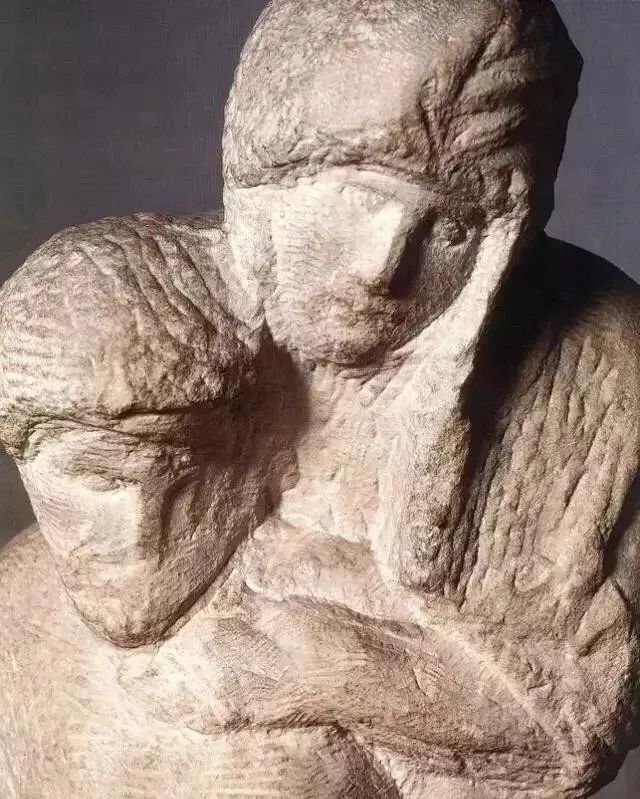

米開朗基羅在耶穌的生命中發現了至高無上的愛,他的一些作品就是以耶穌被釘在十字架上,以及從十字架上被放下的一刻作為主題。

我們的大腦對耶穌受難的景象能作出無限的想象,要以一件作品將所有想象表達出來,根本是不可能的事。

既然如此,倒不如讓欣賞者在頭腦中創造出更多的形象。

哀悼基督 意大利 米開朗基羅?云石雕像 高175厘米 1498 圣伯多祿大殿

哀悼基督 意大利 米開朗基羅?云石雕像 高175厘米 1498 圣伯多祿大殿

米開朗基羅的很多雕像停留在未完成的狀態,他未完成的大理石雕像就有三十五座之多。

這些作品的輪廓仍模糊不清,因此人們在欣賞作品時,便能發揮想象力創造出更多的形體,在不同欣賞者的頭腦中具體成形,達到藝術的恒定性。

02

審美是為了更好的活著?

在生活中,我們常常會進行“審美”活動。

但大家知道嗎?我們的祖先“審美”的目的只有倆字:活著。

神經美學家們一般認為:早期的藝術是人類進化過程中為了更好生存的一種無意識產物。

大腦的進化是為了更好的生存,那些有利于個人及群體生存和繁衍的植物、動物、同類、環境等能夠讓人類大腦產生正面積極的概念,以及想要的認知需求和喜歡的愉悅情感,人類逐漸把它們看作是美的事物。

早期人類還創作出簡單的美的事物的標記,這些抽象的符號可以幫助他們進行相互交流。

張子恒

張子恒

當最基本的生存需求得到滿足后,人們開始主動生產藝術。

約在12萬年前,人類的祖先已經打磨工具、進行復雜的思維和技術操作,他們還會用花、紋身、掛珠來裝飾身體,并用精心設計的花束和墓地悼念逝去的親人。

這表明,此時人類已經開始思考生活與死亡,思考自我與世界的關系,探索自身除了滿足生存之外的力量。

立心

立心

在6萬到3萬年前,人類擁有了能夠進行抽象思維和高級運算的大腦,以及創造精美藝術的能力。

人類祖先開始用語言、工具或藝術表達自己對世界的認知。

在南非開普敦南部的布隆伯斯洞窟中,人們發現了人類在7萬7千年前制作的精美打磨石器。

現存最古老的“藝術坊”,人們用赭石、木炭與動物骨骼制造了一塊兒細長的磚——這可能是人類史上第一件藝術品攝影:STEPHEN ALVAREZ

現存最古老的“藝術坊”,人們用赭石、木炭與動物骨骼制造了一塊兒細長的磚——這可能是人類史上第一件藝術品攝影:STEPHEN ALVAREZ

上面的交叉式圖式線條顯示:當時人類已經把創造性與抽象性思維呈現在藝術品中。

可以說,當時的人類已經出現了抽象思維,并體現為語言和藝術的產生。

Adilson Farias

Adilson Farias

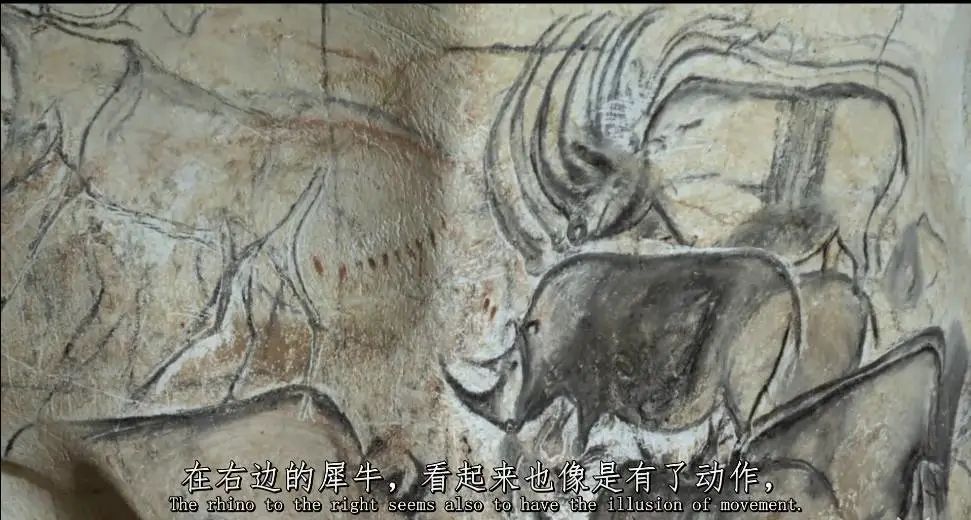

約在4萬年前,人類已經擁有了能夠具備想象力、創造力、邏輯思維能力的大腦,能夠創造出藝術,并能夠用審美與象征的方式呈現圖像與雕塑。

目前發現的最為古老復雜的精美巖畫位于法國南部阿爾代什省的肖維巖洞,這些鹿、馬、犀牛、獅子等動物形象的高水平巖畫大約產生于3萬5千年前。

此外,在遠古時代,人們對于外貌的審美也與繁殖相關。

在新疆呼圖壁縣康家石門子發現的巖畫中,表現女性的部分,特征為大胸、細腰、雙腿修長,均是有利于繁衍的特征。

說完了審美能力產生的過程,就讓我們再來看看大腦究竟是如何進行審美判斷的吧!

03

有無藝術天賦要看右腦額葉區?

迎面走來一個人時,看到藝術作品時,刷朋友圈時……我們無時無刻不在對身邊的事物做出審美判斷。

但人到底是怎樣在極短的時間內分辨美丑的呢?

在大腦中,與視覺審美有關的腦區為:枕葉區、紡錘體區、額-頂葉、內側顳葉區、眶額部皮質和尾狀核區、前扣帶回和背外側前額葉區以及右腦額葉區。

它們相互配合,能夠在極短時間內,對眼睛看到的事物完成一系列復雜的加工流程,使我們對其進行情緒反饋,還能激發創造力。

下面帶大家看看這些區域分別有何作用。

藝術家跟普通人到底有何區別?“藝術天賦”到底是不是玄學?

科學家們認為:“藝術天賦”的產生與右腦額葉區及紡錘體區這兩個腦區密切相關。

Solso通過研究畫家和普通人的大腦成像,發現:畫家的右腦額葉區的激活比普通人要強烈,而普通人在紡錘體區的腦部激活比專業畫家強烈。

紡錘體區與臉部信息處理相關,右腦額葉區與創造力活動有關。

也就是說:在作畫時,普通人需要更多的努力才能提取模特的臉部特征,而畫家則超越了基本的視覺信息提取,更多在進行創造性的思維活動。

Carla Cordelia

Carla Cordelia

眶額部皮質中線部的激活程度,則會直接影響人們對美丑的認知。

科學家們研究了人們觀看不同類型的繪畫藝術(風景、肖像等)時的腦成像,發現:人們認為繪畫作品越美,眶額部皮質中線部的激活程度就越高,反之,激活程度就弱。

BinZLee

BinZLee

腦部尾狀核區域的激活程度,會影響我們觀看藝術作品時的情緒。

在對觀看不同藝術風格的繪畫藝術及不同比例的雕塑時的腦成像進行研究時,研究者發現:隨著審美偏好的降低,主管獎賞和動機的腦部尾狀核區域的激活程度也隨之降低。

原比例雕塑還能激活大腦雙側枕葉、楔前葉、前額葉以及腦島的右前部,使人在觀看時產生愉悅感。

曾巖懌

曾巖懌

這些部分彼此協作,使我們做出審美判斷:

視覺信息首先進入枕葉視覺皮層進行早期加工,提取和分析基本元素。

而后進入內側顳葉區,對早期提取的元素進行篩選和組合,有選擇性地加工,并賦予審美對象意義。

在審美對象被識別后,眶額部皮層和尾狀核區被激活,引發了審美主體的情感反應。

最后激活前扣帶回和背外側前額葉區,使人產生審美偏好,做出審美判斷。

正如澤基所說的那樣:

“任何美學理論,若沒有構建在腦活動的基礎上,是不完備也不可能深刻的”。

隨著神經美學研究的進一步深入,美學必定會有更加新穎的發展思路。

好啦,今天關于神經美學的介紹就到這里啦~

參考文獻

[1]廖育正.神經美學如何解釋藝術——以查特吉《審美的腦》為例[J].韓山師范學院學報,2022,43(01):80-85.DOI:10.19986/j.cnki.1007-6883.2022.01.011.

[2]周豐.藝術能力的發生:藝術起源的神經美學路徑[J].貴州大學學報(藝術版),2022,36(01):15-23.DOI:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.01.003.

[3]支宇,李天鵬.論神經藝術史的學科緣起、技術手段與理論前景[J].認知詩學,2020(02):32-42.

[4]胡俊.神經美學視閾下的“大腦美點”存在嗎——兼答劉旭光教授[J].探索與爭鳴,2021(08):90-96+178.

[5]胡俊.審美發生、過程及美感性質的神經美學闡釋[J].國外社會科學前沿,2021(09):39-49.

[6]張璇,周曉林.神經美學視角的審美愉悅加工機制[J].心理科學進展,2021,29(10):1847-1854.

[7]胡俊.“神經美學之父”澤基的“人腦—藝術契合論”[J].江漢論壇,2021(07):68-72.

[8]胡俊.神經美學視角下的審美現代性反思[J].社會科學,2021(08):185-192.DOI:10.13644/j.cnki.cn31-1112.2021.08.019.

內容轉載自“印客美學”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網