聆聽與記錄人們的心跳聲

被記錄的心跳聲不僅僅作為館藏

供予到來者聆聽

這些心跳聲將脫離心臟載體

以特有的形式保存下來

隨著時間推移

這里應該成為人們的朝圣地

人們可紀念所愛之人

也能作為紀念永遠銘記逝去之人

——克里斯蒂安·波爾坦斯基

01背景介紹

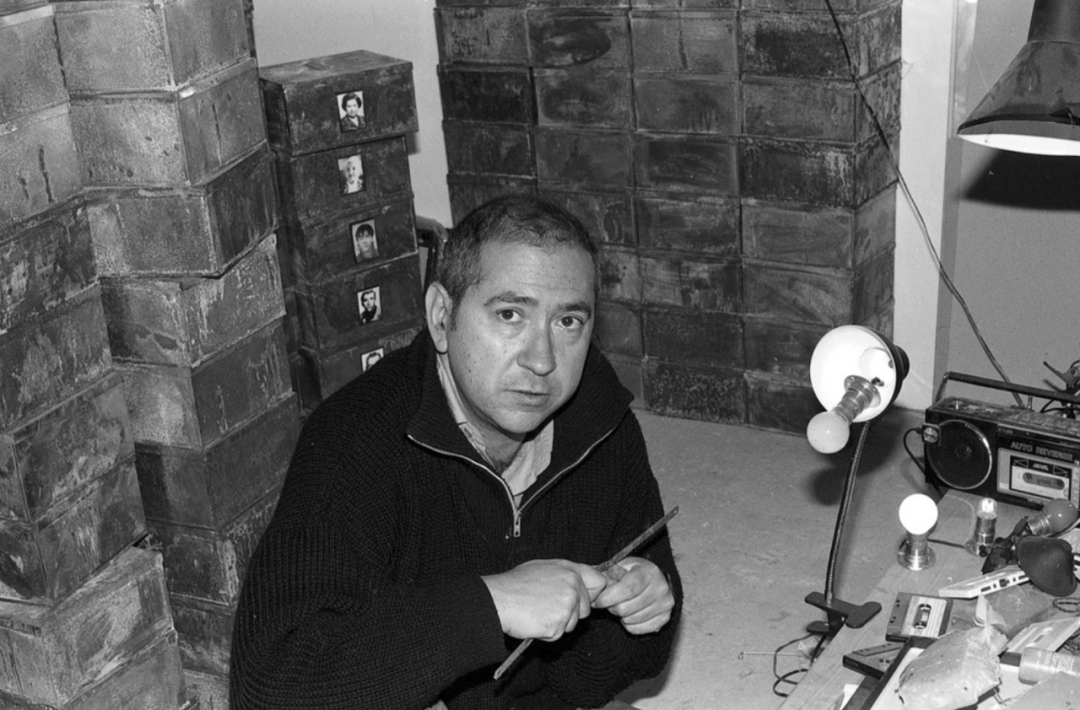

克里斯蒂安·波爾坦斯基,法國著名雕塑家、攝影藝術家、畫家和電影制作人,被認為是過去五十年中藝術領域最重要的人物之一。

1944年二戰結束之際,波爾斯坦基出生于巴黎,彼時的巴黎剛剛解放兩周。宗教上的天然矛盾使得他的童年異常艱辛,他的父親因為猶太人身份曾在二戰期間藏身于家中地下室長達數月。

戰爭的陰影伴隨著波爾坦斯基的童年以及后來,并促使他用藝術創作的方式回應生命與存在的終極問題。

種種壓力下,他十一歲就離開了學校,十五歲便徹底放棄了學業。從此,波爾坦斯基的人生一直處在背井離鄉的陰影中,徘徊在猶太文化與非猶太文化的邊緣上。

波爾坦斯基從未接受過正規的藝術培訓,卻擁有異于常人的敏感天賦,他早年制作了上百幅畫作,其中大部分已被銷毀,但從1967年開始,他放棄繪畫,憑借雕塑和先鋒短片走入公眾視野。

2001年獲得德國凱撒林獎(被國際藝術界譽為當代藝術的諾貝爾獎)。

2005年開始,法國藝術家波爾坦斯基開始在全球收集人的心跳聲。

2010年,第一間心跳博物館在日本豐島上落成。至今為止,他已經采集完成了12萬人的心跳聲,并將其存放在日本瀨戶內豐島。

位于瀨戶內的心跳檔案館

位于瀨戶內的心跳檔案館

2018年,波爾坦斯基接受懶壩美術館的邀請,在中國重慶武隆設立心跳博物館繼續收集生活在這個世界的人們的心跳。

心跳博物館外觀

心跳博物館外觀

這個獨自走過20、21世紀,出生于1944年的猶太人,他的父親曾因躲避納粹而藏在地下室兩年,他永遠忘不了童年時因納粹暴行帶來的殺戮和恐怖。就像詩人策蘭寫的《死亡賦格》,死亡、命運、記憶……構成了他的創作主題。心跳博物館也不例外。

2021年7月14日,克里斯蒂安·波爾坦斯基在巴黎去世,享年76歲。

02隱秘與公開

《心之檔案》2008,心跳采集室,《檔案》展覽現場,馬加辛三號美術館,瑞典斯德哥爾摩,2008年

《心之檔案》2008,心跳采集室,《檔案》展覽現場,馬加辛三號美術館,瑞典斯德哥爾摩,2008年

相比于“記憶”的私密性,“檔案”則更具公共性。

《心之檔案》(Les Archives du Coeur)項目是一個遍及全球的電子系統,它可以將那些在公共場合獲得的心跳聲添加到藝術家的永久存檔中,至2019年止,已有逾12萬人和一只狗的心跳聲被收集和保存。

在中國懶壩收集的心跳,會拷貝到日本豐島;日本豐島收集的心跳,也會拷貝到中國懶壩。通過數據的共享,我們與更多來自世界各地的人分享了這件作品。

和瀨戶內的心跳檔案館隱藏在海邊的樹林中一樣,藝術家希望這個心跳博物館同樣是被“隱藏”起來的。

藝術家希望來看這件作品的人都像去往宗教場所一樣,帶著一顆朝圣的心,然后花時間和精力把自己的心跳記錄下來,留在這個作品里。因為傾注時間和精力,人們就會有不一樣的體驗和情緒,心跳博物館于參與者而言就會成為獨一無二的記憶,并加倍珍惜。

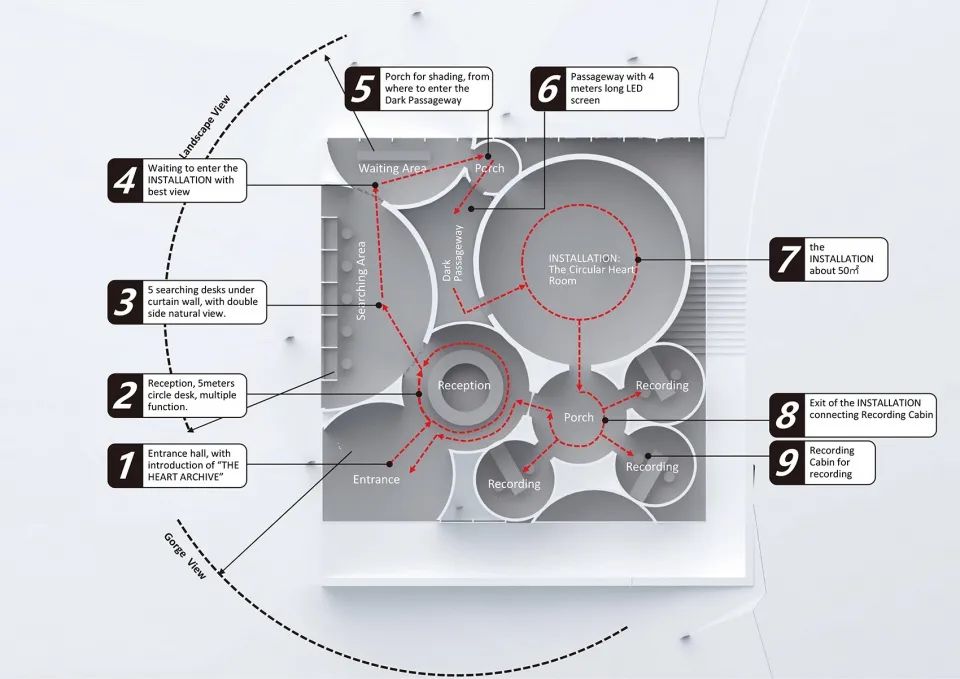

建筑的選址位于峽谷的山體的一側,建筑師將整個建筑沉入山體中。只有一條穿過樹林的彎曲道路才能進入心跳博物館。

在進入心跳博物館道路的過程中,人們隱隱可聽到兩側的樹林里發出同步心室的心跳聲。

建筑南側立面由幾個完整的圓柱體和兩個被切割的圓柱體量組成。被切割后的圓柱體以“室內”的白墻示人。光線和陰影自由的改變建筑的立面表情。

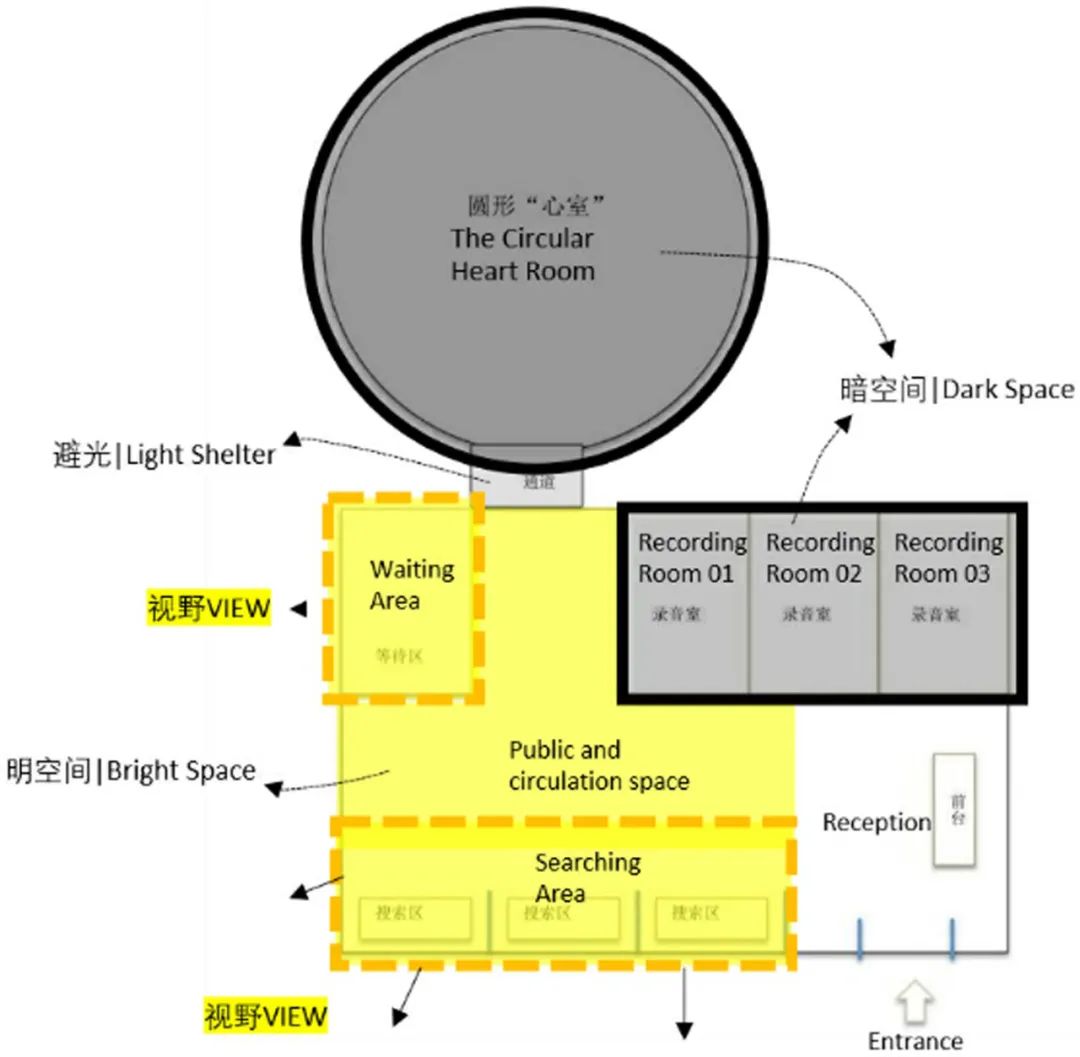

藝術家提供的這個布展平面基于瀨戶內“心跳檔案館”修改,將裝置“心室”改變成了圓形。藝術家希望這是一個模糊棱角的空間。

心跳博物館的建筑平面保持了瀨戶內“心跳檔案館”的布展功能,并以全新的幾何關系重新梳理了流線,給出一個更有趣的平面。

建筑平面來自理解藝術家創作思路的一次腦洞:心跳博物館是一塊從心跳引發的時空漣漪中割下的方形切片。最終一組圓形的平面組合形式逐漸清晰。

合造社設計的“心跳博物館”平面

合造社設計的“心跳博物館”平面

在感性層面,建筑的平面形式來自對心跳聲的想象:“由心跳引發的時空漣漪”,就像震蕩在宇宙中的時空漣漪,此起彼伏。

在理性層面,這些交疊在一起的圓形房間應功能要求區別出明暗分區,并串接起了一條首尾相接的完整體驗流線。

03回憶與忘卻

“每個人都終將消失,而保存心跳,是對生命的紀念,也是我抵抗遺忘的方式。”

有人說,歷史是整個時間的哲學,記憶則是它的存在表現。

而心跳也是“記憶”的一部分,只是它比作為物體的照片、墓碑、衣物更有生命力,通過聲音,在聆聽它的人與擁有它的人之間建立了聯系:你在聆聽一個生命。

“慢慢地,我是會被淡忘的,人們甚至有一天都不需要記得這是波爾坦斯基的作品。但大 家來這里記錄自己的心跳,然后聆聽自己所愛所想的那個人的心跳,這件事情本身,會被人們所記得。”

博物館由三部分組成:“心跳紀錄房間”、“心跳搜索房間”、以及可以感受心跳的大型裝置“心室”。

博物館由三部分組成:“心跳紀錄房間”、“心跳搜索房間”、以及可以感受心跳的大型裝置“心室”。

接待區

接待區

走在悠長安靜的甬道中,可以聽見自己的腳步聲、心跳和呼吸。

錄音等候區

錄音等候區

搜索區

搜索區

搜索區供所有參觀者使用,參觀者在此搜索所有被錄入心跳檔案里的心跳數據,也包括被錄入的參觀者自己的心跳數據。

搜索區面向峽谷景觀

搜索區面向峽谷景觀

參觀者將他們搜索到的心跳數據發送至“心室”的裝置,并進入“心室“聆聽和體驗。

心跳博物館的心室

心跳博物館的心室

“心跳博物館”的裝置心室由房間正中央懸掛的頻閃白熾燈和房間周圍由黑色鏡面亞克力板拼裝的墻面組成。

和豐島“心跳檔案館”中方形的心室不同,“心跳博物館”中的圓形平面提供了一種獨特的空間體驗:所有黑色鏡面均指向房間的圓心。參觀者在房間圓心處,伴隨這心跳聲和頻閃燈光的是出現在黑色鏡面中無數個自己的倒影。這些倒影同樣跟隨著心跳的節奏起伏漲落。波爾坦斯基希望用這種方式召喚出人們對生命的感知。

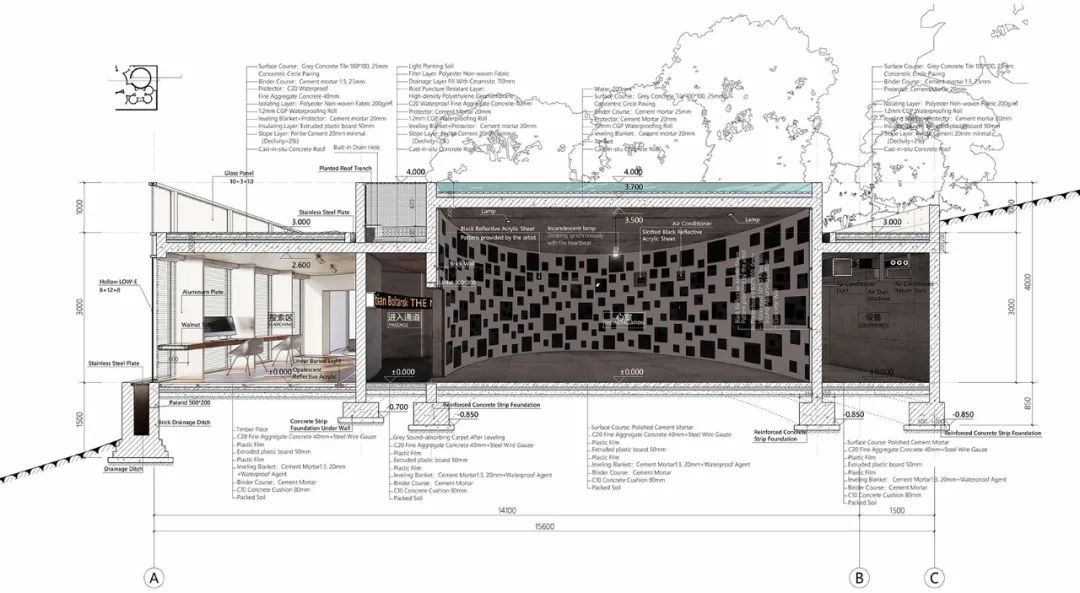

心室剖面

心室剖面

有人童年時來錄制了心跳,等歲月流逝,他年邁時可以再回來聽聽童年的自己;有的人已經離開世界,但他的親人和愛人,可以再次聽到他的心跳……?

《心跳博物館》能讓我們更好地想象和理解生命的消亡,并成為一個緬懷和銘記個體生命的地方。

04瞬間與永恒

“大的記憶構成歷史,小的記憶會隨生命消逝而消失。

波爾坦斯基 《人類》 2013年 綜合裝置

波爾坦斯基 《人類》 2013年 綜合裝置

心跳是生命的象征,它用一個個瞬間記錄了一個人生命的軌跡,是所有人都擁有的“影像。

在建筑的入口區,是一塊厚重的混凝土石門,以回應藝術家對于生命和死亡的創作體驗。這是一次感官被不斷放大的儀式過程。

心跳博物館是一個小而緊湊的空間,并沒有過多的裝飾,干凈厚重的混凝土,讓必要的結構本身成為建筑的表達,因為對形狀恰到好處的運用,具有靈動克制、秩序的美感。

一個厚重的門,只容一個人進身,門上的把手是條曲折的黑粗線。門就像是生命的紀念碑。

“我用這道厚重的門區隔出不同的空間,外部面對風景的力量,是釋放的,而內部是厚重聚集的力量。把手形狀也呼應心跳的振動波紋,也方便不同身高的人拉門。”

“這個建筑的打開方式是感官,而不是建筑的外觀。”希望這個過程既是塑造儀式的過程,也是拋棄形態給與參觀者先入為主的視覺形象的過程。

體驗是神話的特質之一。波爾坦斯基癡迷于體驗,同時,他也期望,這個地區的人,來到這里,能感受到一種情緒。

所有的個體與個體創作的藝術品都難逃湮滅,他甚至預設了自己的“缺席”(死亡)。

當藝術家本人不在的時候,只要遵循他的“拆分原則”,他的作品即可被重構,并由他人重制。

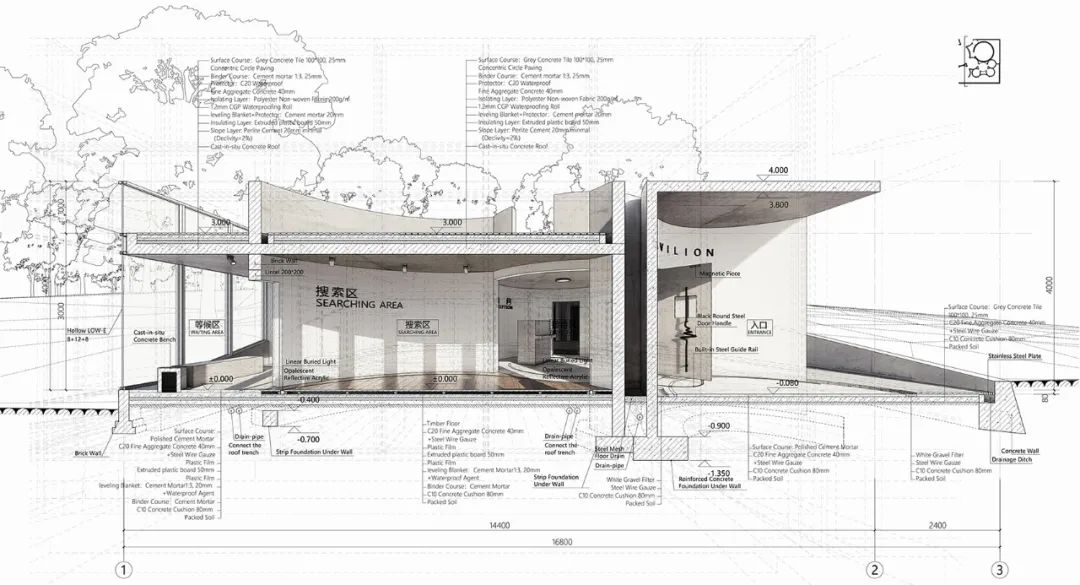

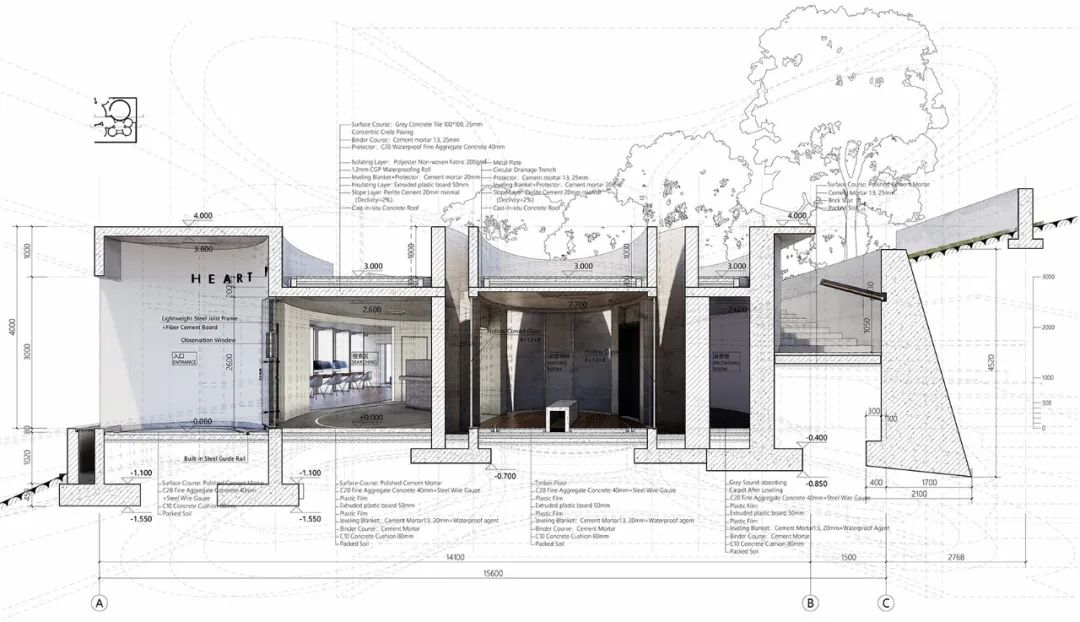

剖透視圖

剖透視圖

剖透視圖

剖透視圖

“死亡不是生命的終點,遺忘才是。那些證明活著的心跳聲,應該被紀錄、儲存、放大,被心愛的人聆聽”。

心跳博物館像是一位行者,在無限的時間長河里,有限的陪伴我們,記錄、儲存、放大和聆聽生命。

參考文獻

1.克里斯蒂安·波爾坦斯基:藝術家應該是無面人[J]. 韓晶. 公共藝術.2019(05)

2.波爾坦斯基:四個片段[J]. 陳悅.??藝術當代.?2018(05)

3.?心跳博物館,重慶 / 合造社 - 谷德設計網 (gooood.cn)

內容轉載自“匠山行記”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網