當今時代,一系列環境問題爆發,人類逐漸意識到違背生態規律的發展是不可持續的,建筑師也開始向自然界取經,把建筑物看作自然界中活的有機體,通過賦予建筑物一些生物特征,使建筑與自然環境共生共存,達到可持續發展的目的。

文藝復興時期,建筑師菲利普·布魯內萊斯基研究了蛋殼的結構之后,模仿蛋殼輕薄但堅固的結構,設計了一種更為輕薄的穹頂,應用于他的佛羅倫薩大教堂。這是最早期仿生學與建筑設計結合的案例。

而現如今隨著參數化技術的發展與普及,建筑師們可以一種更為精準、直觀的方式將仿生學應用到建筑中。從建筑的形式,結構,材料等方面來講,參數化設計都將仿生學深化到一個更為微小的尺度。

當參數化遇到仿生學,一場模擬自然的魔術就此展開!

01?Elytra Filament Pavilion

斯圖加特大學

Elytra展廳

Elytra展廳

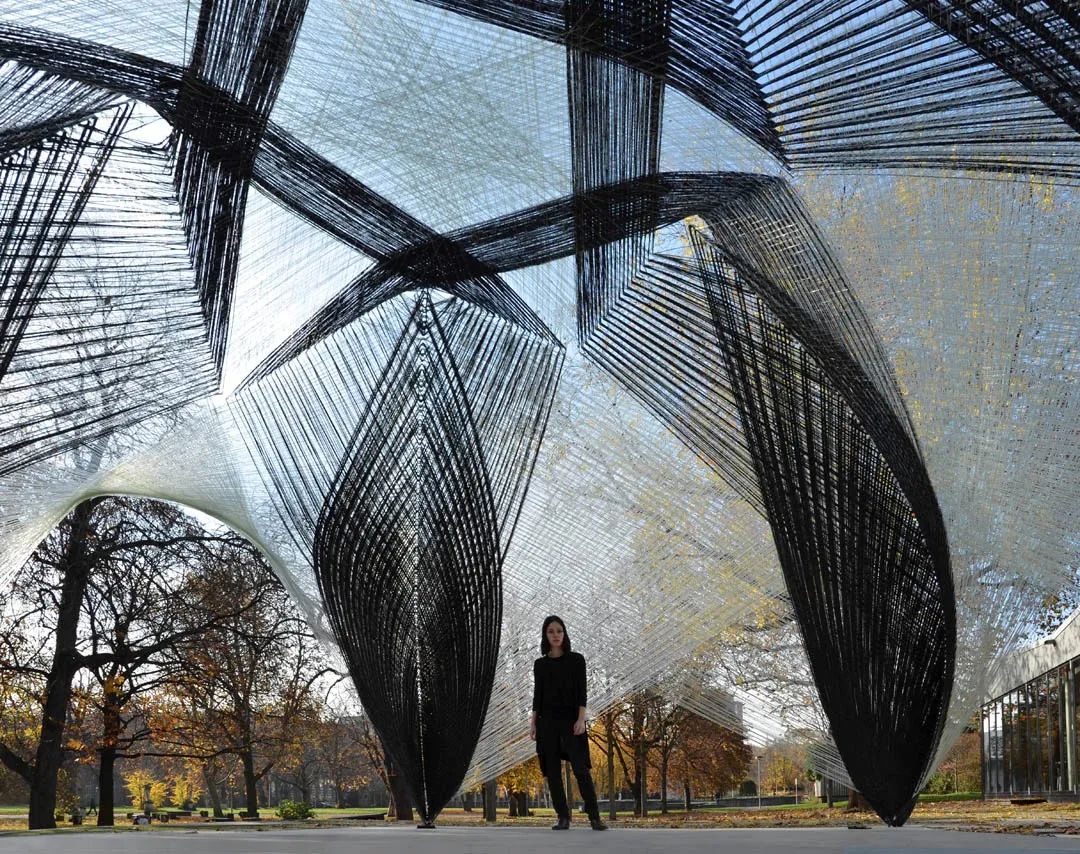

展廳Elytra占地約200平方米,裝置位于倫敦V&A博物館。設計團隊著眼于自然,將甲蟲前翅的輕質生物纖維結構轉化為建筑結構,形成展廳單元輕盈而堅固的結構。

Elytra模數化的結構單元體全部交由斯圖加特大學的自動化機器人制作,預制作出來的單元體在博物館花園中組裝,纖維雨棚結構中內嵌有實時傳感器。

展廳內空間

展廳內空間

歷經4個月的工作,機器人完成了組成Elytra頂棚的40個重約45公斤、平均耗時3小時完成的六邊形結構單元體,以及展廳的7個支撐柱體結構。以充脂玻璃和碳纖維為原料的單元體經過纏繞和硬化后,形成了相似卻又略帶不同的形態。這個輕質結構建筑的總重不過2.5噸,即每平方米僅9公斤。

雨棚內嵌的傳感器收集大量的結構與動態數據,分析到訪者的使用模式和行走路徑,并根據結果擴大或調整Elytra的空間格局。而相關數據在展覽期間也將實時呈現在網上,供人取閱,實現了展廳與人的交互。

自動化紡織裝配技術

自動化紡織裝配技術

設計團隊采用了先鋒性的自動化紡織裝配技術。這種創新型的縫紉技術利用碳纖維的材料特性,以編織的手法將其轉化為更強韌的結構單元體。一個個如細胞般的單體被串聯在一起,創造出這個造型獨特的展廳。

展廳屋頂結構

展廳屋頂結構

實驗建筑師Aches Menges 說:“制造技術的發展總是能催生新的設計,而 V&A博物館中庭的這個展廳結構正是最好的例證。“

設計、工程和產品的完美結合為我們帶來了這個具有獨特空間特征和美學體驗的展廳。研究團隊以甲蟲的前翅結構為起點,逐步推進,并最終創造出這個靜立于John Madejski花園中庭,由玻璃和碳纖維打造的、層次豐富卻又極致輕盈的建筑結構。

02?ICD/ITKE 2011設計展示館

斯圖加特大學

展館全貌

展館全貌

這是2011年夏季ICD,ITKE以及斯圖加特大學學生共同完成的一個研究教學臨時木材展館。通過計算機設計探討海膽的骨架,并讓其轉化為實際的建造,這是一個創新,拓展了仿生學與建筑的結合度。展館的復雜形態由不同幾何形狀的極薄(6.5毫米)膠合板組成。

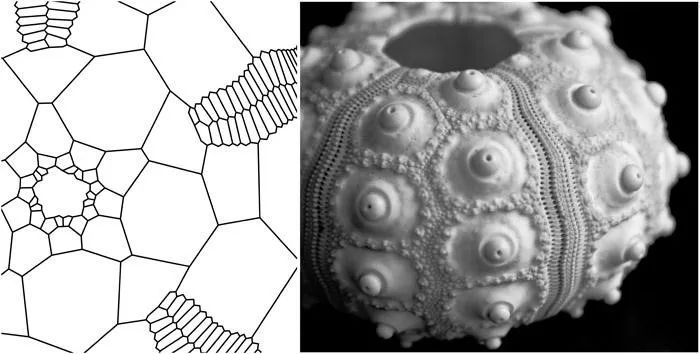

海膽骨骼結構示意

海膽骨骼結構示意

在設計過程中設計團隊對海膽的生物結構及其空間和材料進行了全面的研究測試。用模塊化的系統達到高度適應性和性能。

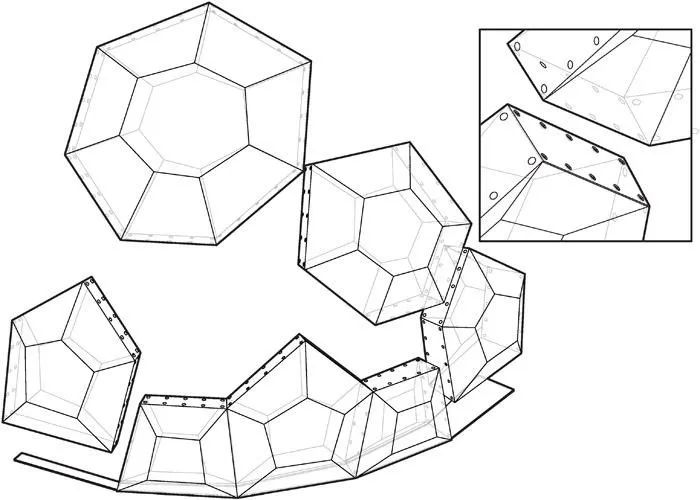

各單元的連接的方式是設計研究的重要節點,通過分析海膽,團隊發現海膽殼連接處多變的角度和方解石般的表面突起有利于承載力。而傳統的木工鏈接節點能夠與海膽的仿生結構框架吻合。

單元連接處細部

單元連接處細部

將這些板組合設計成亭子。其板塊邊緣讓力匯聚到一個區域,使得彎矩傳輸力為零,就不會變形。傳統的輕質結構只能形成固定的姿態,而這個結構允許廣泛范圍內的幾何體形。

膠合板只有6.5毫米厚,卻能組建相當規模的亭子,僅僅只需要固定在地面上就能抵抗風荷載。

通過計算機技術和參數化設計,人們使用代碼控制機器,經濟的生產了850多個不同的幾何組件,以及上面超過10萬的鏈接節點。

展廳內部空間

展廳內部空間

此外展亭中還運用到一些生物結構的基本應用法則:

異質性——單元大小不一,適應各種曲率和連續性。

異向性——丁香結構。單元各自伸展定位自己的機械應力。

層次——雙層,第一層膠合板相互粘接形成基本單元。第二層用簡單的木卡槽讓單元連接在一起,便于組裝拆卸。

03?仿生學研究教學臨時纖維展館

斯圖加特大學?

纖維展館全貌

纖維展館全貌

該項目是2012年冬季ICD,ITKE以及斯圖加特大學學生連同機器人共同完成的一個研究教學臨時展館,靈感來自北美龍蝦骨骼,使用了約60公里長的碳纖維和玻璃纖維復合材料。

展廳鳥瞰

展廳鳥瞰

這個由新型復合材料組成的結構體對節肢動物骨骼(美洲龍蝦,角質層是柔軟的表皮)進行了研究。在計算機中從初始就對仿生結構的纖維材料向異性進行研究,以求新構造的可能性。

展廳全部由樹脂和纖維構成

展廳全部由樹脂和纖維構成

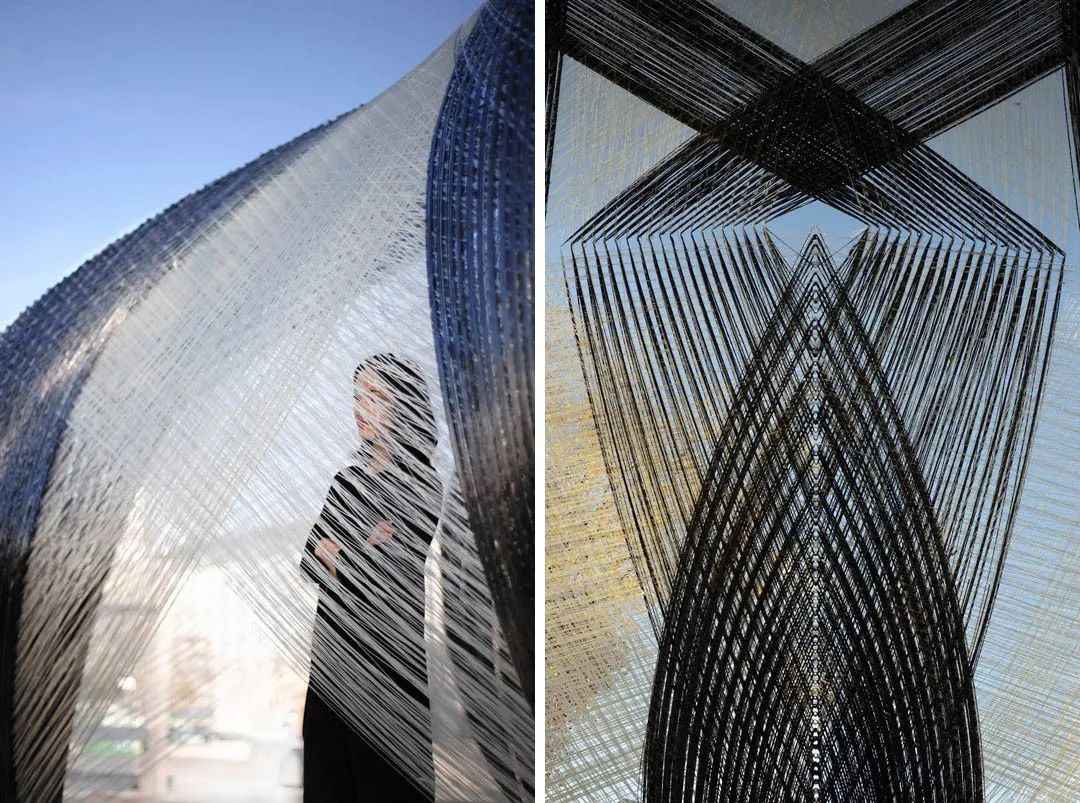

展廳僅僅由一層復合材料板材構成,這層板厚度僅為4毫米,跨度卻達8米。其中混合環氧樹脂和玻璃纖維占70%,碳纖維占30%。

纖維表面使得展廳表面通透

纖維表面使得展廳表面通透

混合環氧樹脂和玻璃纖維是面板主要材料,碳纖維因為強度較高,在這里用作核心骨骼起到傳遞荷載和支撐的功能。機器人協作將這些纖維纏繞固定。

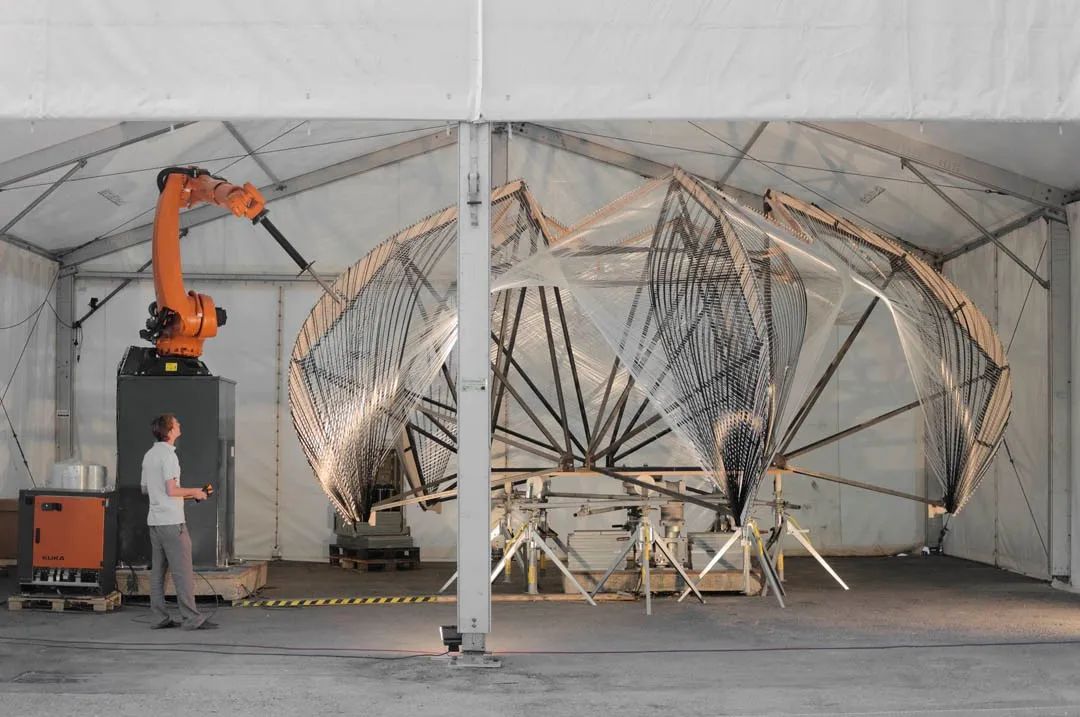

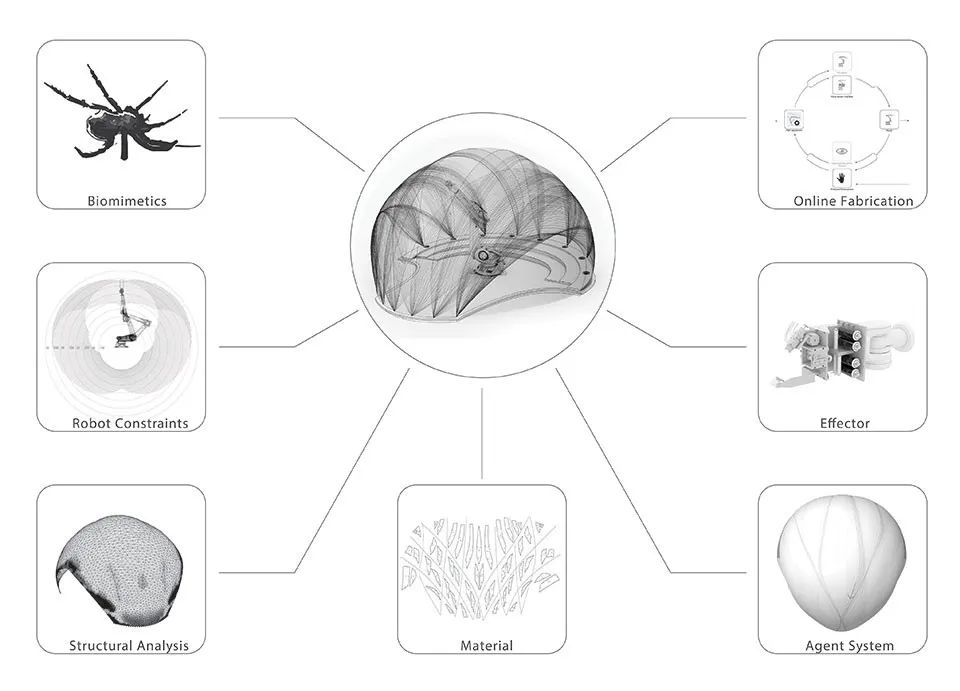

04?斯圖加特大學2015 ICD/ITKE 研究亭

斯圖加特大學

展廳外觀

展廳外觀

斯圖加特Achim Menges教授在新作 ICD/ITKE亭中展示了一種全新的建筑,其靈感來自于生活在水下,并居住在水泡中的水蜘蛛的建巢方式。

整個亭子是在一層柔軟的薄膜,內部用機器人織上可以增強結構的碳纖維,形成了輕型纖維復合材料外殼構筑物,這種建造方式使用到最少的材料實現了結構穩定性。

水蜘蛛筑巢示意圖

水蜘蛛筑巢示意圖

整個設計理念基于仿生學在纖維增強結構中的應用研究,這種應用不要求復雜的模板,也能適應不同結構的不同要求。

研究團隊研究了水蜘蛛的水下生活模式,它們在水下建造出鋼筋般的堅固水泡并生活在其中,作為水泡支撐結構的蜘蛛絲能讓水泡在遭遇水流變化時承受機械盈利,保證水泡內的安全和穩定。

實際建造時,亭子的輕薄薄膜先在機械產生的空氣壓力下成型,然后機械臂進入在薄膜內部植入碳纖維束,碳纖維變硬后就成為了牢固的結構。整個外殼的形狀和碳纖維的位置方向都參考仿生學并經過了計算機的計算。最終成就了一個高性能節省材料的綜合建筑皮膚。

機械臂將碳纖維植入膜內

機械臂將碳纖維植入膜內

整個展廳占地40平方米,體積130立方米,跨度7.5米,最高處4.5米,總重量卻僅有260公斤,也就是每平方6.5千克。這個先進的計算機設計,仿真以及制造技術的作品展示了跨學科研究和教學的創新潛力。這是一個不僅在材料上特別的構架,也是一個創新的建筑展示。

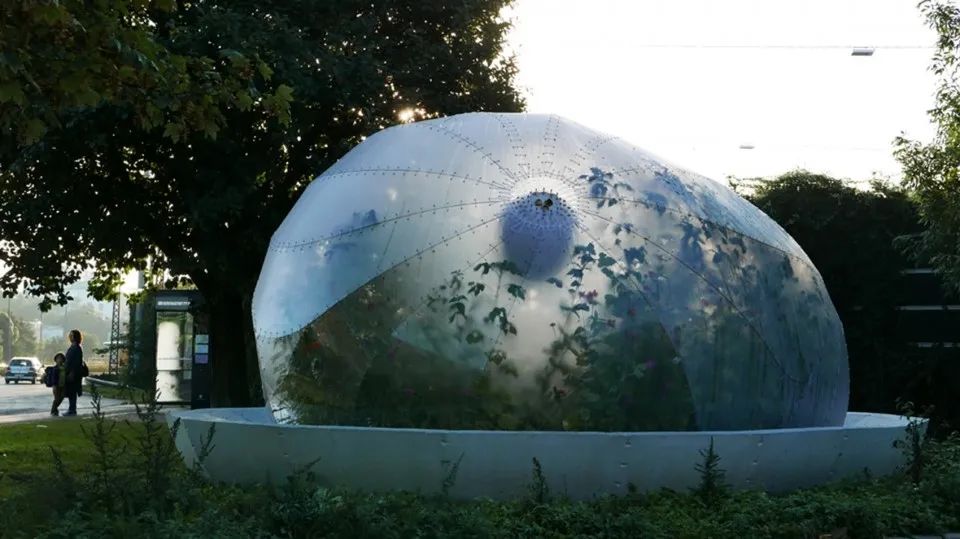

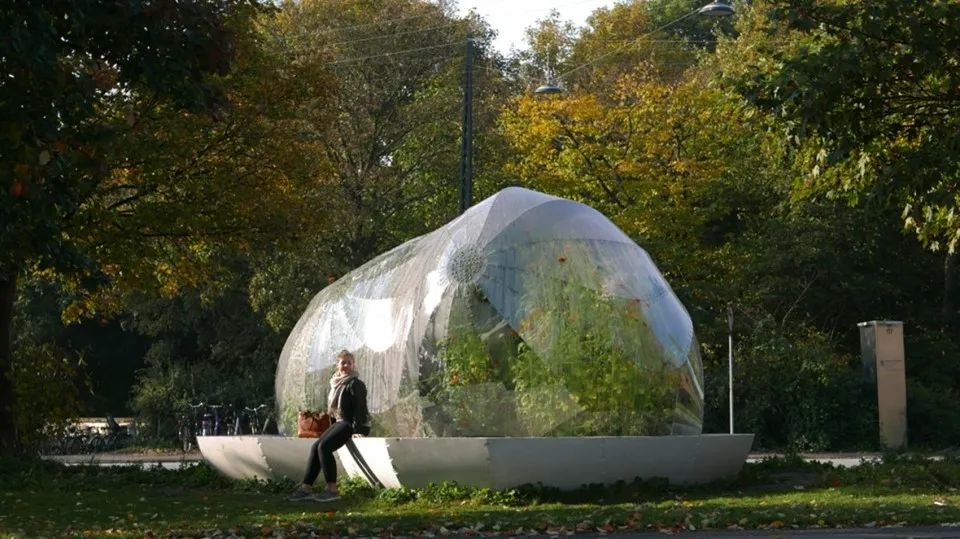

05?BiotopeSHJWORKS?

Biotope

Biotope

這些動物有著薄薄的膜,圓柱體、類似花瓶的結構,中間是空心的。——維基百科對阿氏偕老同穴(Euplectella Aspergillum, 一種海洋生物)的描述。

“Biotope”是SHJWORKS在哥本哈根的新項目。在希臘語中,bios的意思是“生命”,topos的意思是“地點”。本次的項目就與這兩個詞有關。與其說這是個項目,不如說這是一場實驗——將帶有植物和昆蟲的微觀世界放置于城市的惡劣環境中,觀察會發生什么。

薄膜內包裹著一個微觀的生態系統

薄膜內包裹著一個微觀的生態系統

項目的裝置由一個碗狀的混凝土容器和聚碳酸酯外殼制成,里面放置了土壤,植物,昆蟲,蜜蜂,以及膠合板做的蜂窩。這個裝置長7米,寬4米,高3米。

項目的實驗地點位于交通繁忙的十字路口中間的一塊小三角形綠地。附近有火車站,綠地旁有一條三車道公路和一條小路。每天都有很多人步行、騎車或是開車經過這個地方。“碗”的邊緣可以當做長凳。殼體內的微觀世界每天都在變化,引發路人的視覺興趣。

裝置邊緣可當作長凳

裝置邊緣可當作長凳

混凝土“碗”收集雨水,蒸發的雨水通過殼體上的小孔進入土壤。外殼和混凝土碗通過這種方式成為一個自給自足的溫室。裝置的土壤里播種了60種不同植物的種子,它們發芽長大后,大部分都能吸引昆蟲。殼內還有一個蜂窩,蜜蜂可以直接進出。

項目是臨時的,為期三年。這三年里,設計團隊不會對聚碳酸酯外殼進行任何維護或者干擾性的操作。人們也不能進入這個微觀世界。實驗內容就是看殼內部的植物和昆蟲等生物隨著時間推移會發生什么變化。

裝置內有蜂窩,蜜蜂可以自由進出

裝置內有蜂窩,蜜蜂可以自由進出

裝置雕塑般的有機形態是專門為這個地方設計的,通過參數化設計手段模仿原始生物或細菌的簡單形態。這次設計殼體的有機形狀時,SHJWORKS還添加了陶瓷元素和一些直觀元素。首先在陶瓷上繪制草圖,這樣能產生更復雜的形狀,在此之上接著直接繪制結構圖。然后在掃描陶瓷模型上選定的點,之后在電腦上用向量線重新建模。

設計仿生形態,旨在探索一種可能性,即人類是否能感受到與這種形態之間的相關性。如果可以感受到,那么就要看看是否有機形態可以作為人類和地點的媒介。在我們居住生活的地方,我們是否可以和物體或結構之間建立起同理心,是否能對周圍的物體產生更強烈的關心?

06?T IJ觀鳥屋

RAU Architecten + RO&AD Architecten

從河灘對岸望向觀測站

從河灘對岸望向觀測站

2018年11月哈靈水道開閘,水閘的開放旨在提高水質并增強生物多樣性,同時促使魚類從荷蘭的北海遷移至馬斯和萊茵河的三角洲地帶。該舉措將創建一個耐鹽及喜鹽的新環境,周邊自然保護區的生物多樣性也將逐漸增加,在未來幾年形成一個更加強健的生態系統。

為了鼓勵人們親自體驗并探索這些變化,哈靈水道地區新建了一系列鳥類觀測站。

觀測臺融入保護區景觀當中

觀測臺融入保護區景觀當中

T IJ是一個蛋形的鳥類觀測屋,位于哈靈水道附近的Scheelhoek自然保護區,屬于大規模景觀規劃的一部分,人們可以從停車場區域一路穿越Scheelhoek自然保護區,最終到達“鳥蛋”。游客們在行走的過程中可以看到崖沙燕的鳥類群落以及一些涉禽。

?為了避免對鳥類形成干擾,游覽路線的最后一段被設計為隧道的形式,由再利用的系船柱和曾用于制磚業的紅鐵木板建造而成。隧道的內表面被沙子覆蓋,能夠為燕鷗或涉禽提供棲息環境,外表面則為崖沙燕提供了筑巢的凹洞。

游覽路線盡端的隧道

游覽路線盡端的隧道

隧道外表面給鳥類提供筑巢的凹洞

隧道外表面給鳥類提供筑巢的凹洞

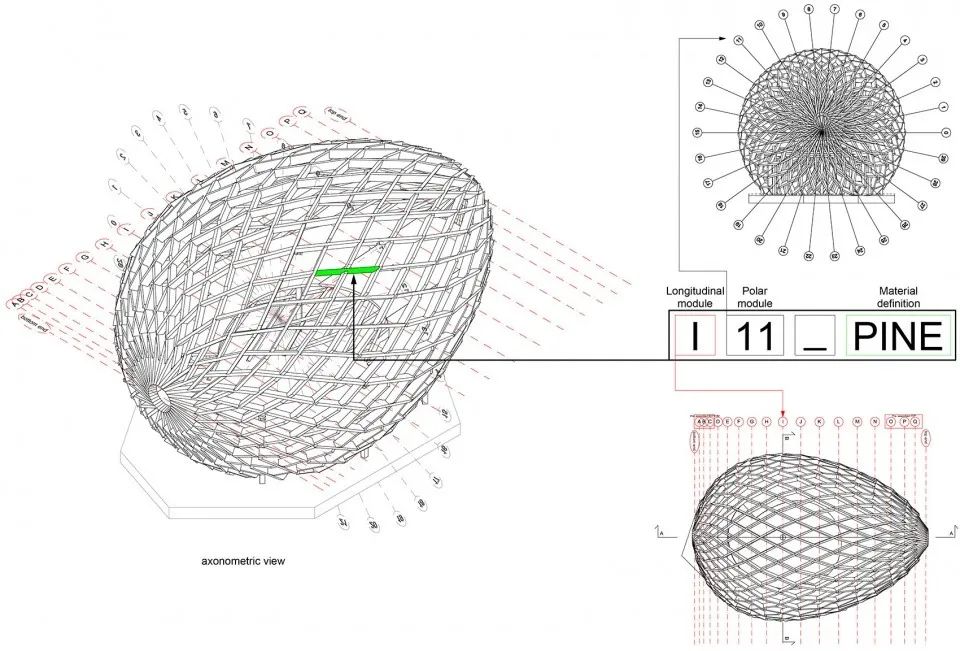

觀鳥屋是根據白嘴端鳳頭燕鷗的鳥蛋形狀而建造在沙巢上的,就像天然的鳥巢一樣。“鳥蛋”的溫床由垂直排列的栗木條、蘆葦以及小沙丘構成,“鳥蛋”本身則通過參數化設計實現了形狀、結構完整性、木材尺寸以及開口尺寸之間的良好比例。

鳥蛋結構示意

鳥蛋結構示意

T IJ的木結構由402個單元在現場組裝而成,并且可以完整地被拆解,這種可重復利用的模塊化屬性以及它所使用的環保材料使其幾乎具備了完全的循環性和可持續性。

在反映事物短暫性的同時,我們還必須意識到“鳥蛋”同樣也是一個暫時性的存在,并且將在未來的某一刻被拆解。到那個時候,它或許會被回收和重新利用,但不會對自然或人類產生有害的影響。以這種方式,‘T IJ創建了一個新的(生態)系統,使人與自然的關系能夠變得更加親近,從而成為彼此世界里的一部分。

07?La Fabrique du vivant

ecoLogicStudio?

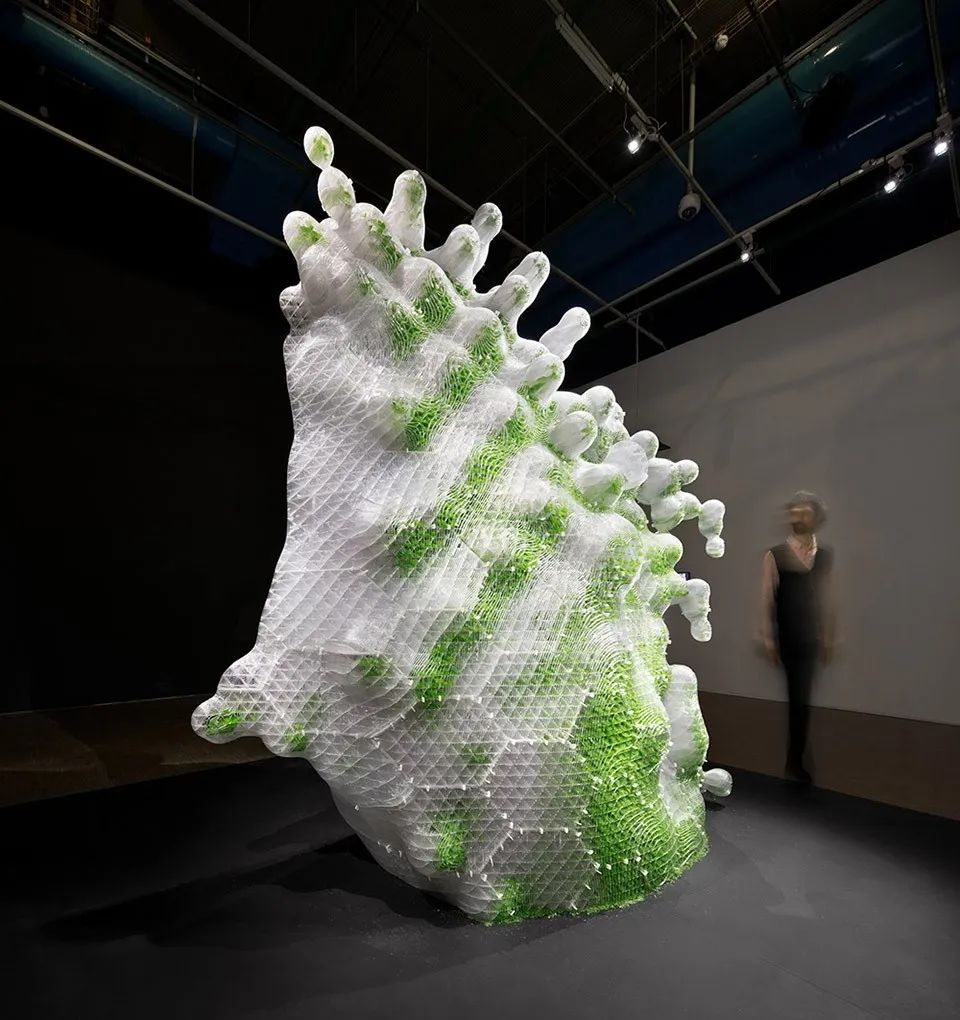

H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g

H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g

ecoLogicStudio的創始人Claudia Pasquero和Marco Poletto近期與UCL建筑學院的城市形態實驗室、因斯布魯克大學的人造景觀實驗室以及南丹麥大學的CREATE Group / WASP Hub進行合作,共同參與了巴黎蓬皮杜藝術中心舉辦的“La Fabrique du vivant”(有生命的織物)展,展覽旨在對生命體和人工生命進行追溯。

XenoDerma

XenoDerma

展覽中建筑師Claudia Pasquero和Marco Poletto領導的多學科團隊共同創作了名為“非-人類花園”的3D打印雕塑作品,探討了人類生命與非人類生命的關系。

這項作品分為兩部分,其一是由藍藻細菌群落構成的“H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g”,其二是基于亞洲狼蛛的生活習性而構建的“XenoDerma”。藝術家在研究內共生生物模型時開發出了不同的基礎空間結構,能夠對它們的非人類行為形成干預。

這兩件作品均可以看作是比例為1:1的生物建筑原型,或者說是一種可以適應城市生活的“親生物建筑表皮”。

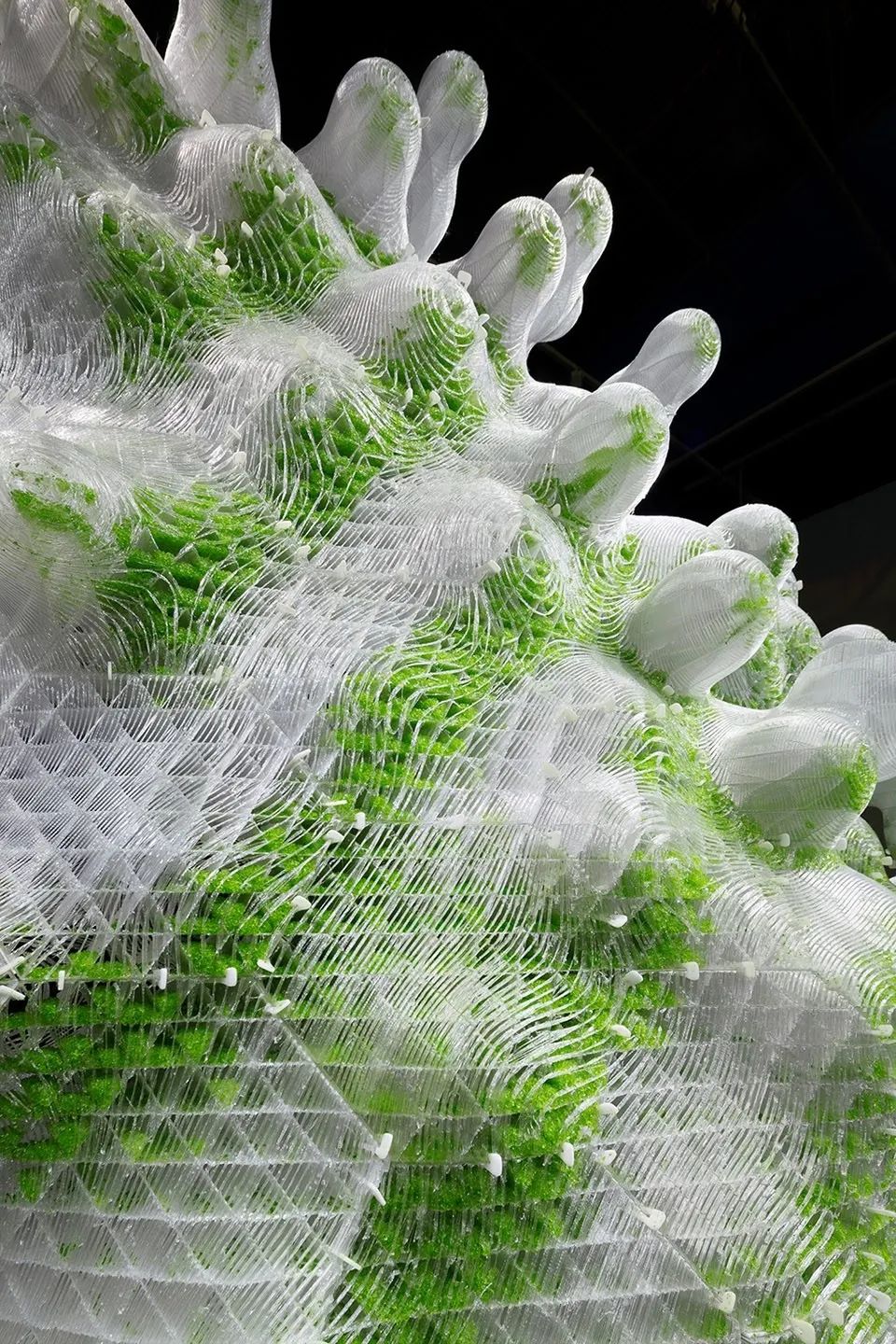

3D打印的六邊形圖塊構成雕塑

3D打印的六邊形圖塊構成雕塑

H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g以珊瑚的形態為靈感,利用數字算法對生物基質的生長進行了模擬。該作品由3D打印機以400微米的圖層單位生產出來,并通過46毫米的三角形單元結構進行支撐,形成一系列邊長為18.5厘米的六邊形圖塊。

養殖在生物像素上的藻類

養殖在生物像素上的藻類

光合藍藻細菌通過生物凝膠培養基接種在三角形的單元(或者說生物像素)上,共同構成一個智能的生物系統。它們的代謝由光合作用驅動,能夠將光照轉化為氧氣和生物質能。每個生物像素的密度值均通過數字計算,為的是對光合生物進行最優化的排列,使其沿著構造表面不斷生長。

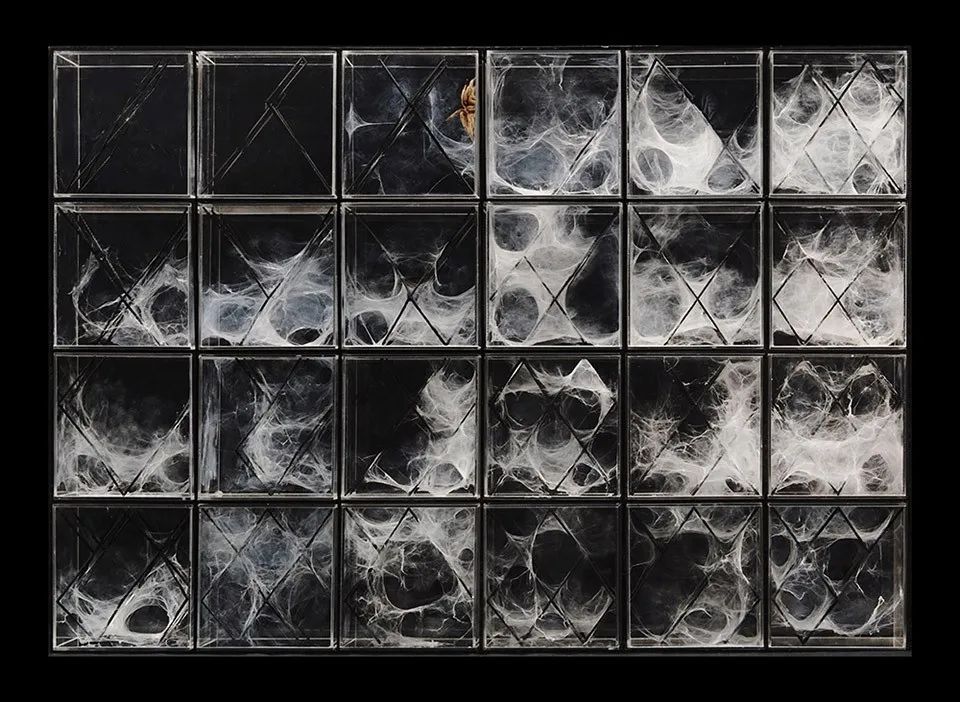

XenoDerma將蜘蛛網的形態與人造的空間支架結合起來,通過算法和3D打印制作而成。蜘蛛的意志并不完全存在于身體內:它們所編織的網絡本身就構成了一種空間性的思維,并成為了其認知系統的組成部分。

XenoDerma

XenoDerma

在XenoDerma中,設計師通過3D打印的支架結構和它所包含的幾何特征對蜘蛛的行為及其織網的技能進行了重新設定,為作品賦予了一種帶有生產性質的不確定性,使其在生物、技術和數字領域的交織中呈現出一種柔和而奇異的美感。

資料引述

[1]https://www.gooood.cn/《神奇的生命:淺談仿生建筑》

[2]https://www.gooood.cn/《Elytra展廳,英國 / University of Stuttgart》

[3]https://www.gooood.cn/《ICD/ITKE 2011設計展示館 / 斯圖加特大學》

[4]https://www.gooood.cn/《仿生學研究教學臨時纖維展館,德國 / 斯圖加特大學》

[5]https://www.gooood.cn/《斯圖加特大學2015 ICD/ITKE 研究亭》

[6]https://www.gooood.cn/《Biotope裝置,哥本哈根 / SHJWORKS》

[7]https://www.gooood.cn/《T IJ觀鳥屋,荷蘭 / RAU Architecten + RO&AD Architecten》

[8]https://www.gooood.cn/《“非-人類花園”生物數字雕塑 / ecoLogicStudio》

[9]李佛源. 基于參數化視角下的仿生建筑形態設計策略研究[D].北京工業大學,2020.DOI:10.26935/d.cnki.gbjgu.2020.000171.

內容轉載自“匠山行記”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網