提起當代藝術,你會想起什么?

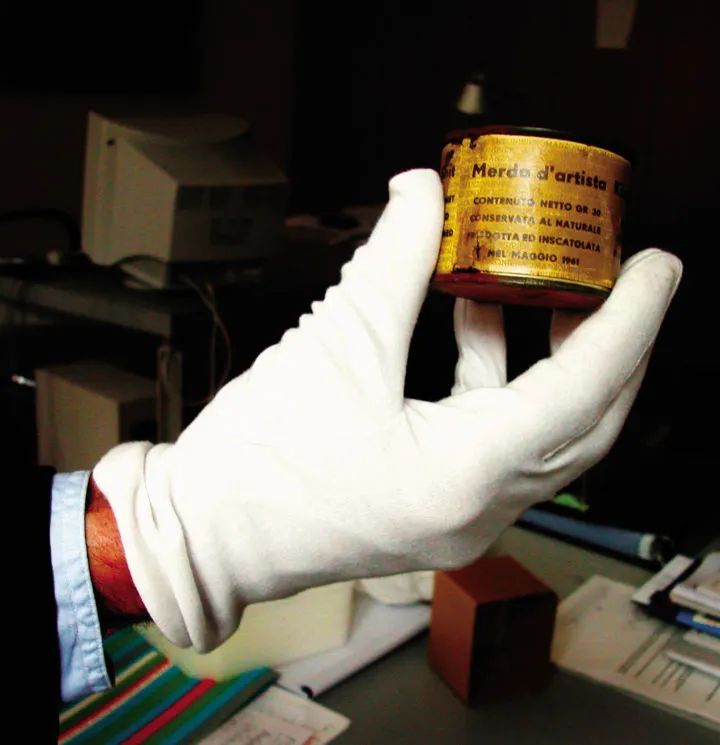

杜尚的“小便池”?皮耶羅·曼佐尼比黃金還貴的“藝術家之屎”?亦或是莫瑞吉奧·卡特蘭一根價值15萬美元的香蕉?也正是因為種種離經叛道的行為,讓當代藝術常常伴隨著“看不懂”“莫名其妙”“博眼球”等一系列質疑和爭議。

皮耶羅·曼佐尼《藝術家的屎》

皮耶羅·曼佐尼《藝術家的屎》

但如果延伸到整個人類審美文化的變遷,就會發現,產生當代藝術的土壤面臨的是一個全新的語境。

傳統美學理論強調審美判斷的必要性,強調質量、技法、美、和諧等一系列要素,并堅信藝術對社會所擔負的教化功能;以“新”為追求的現代藝術,則竭力與學院經典和傳統價值劃清界限;而當代藝術似乎對“界限”并不關心,而是努力將藝術推向生活,并且拒絕對作品作出唯一詮釋。

卡特蘭《美國》

卡特蘭《美國》

想象一下我們所面臨的日常生活,它就像一個萬花筒般光怪陸離,隨處可見的碎片化信息,每個人既是圖像的生產者,也是圖像的消費者。伴隨著新技術、消費主義與大眾市場的崛起,藝術生產的每一個環節也在面臨著全新的挑戰和重構。

原本的審美標準是否還適用于我們當前快速發展的社會?到底是誰有權對藝術作出解釋?我們應該對藝術持有一種什么樣的態度?

在今天,每一個個體都可以結合自身的閱歷、經驗、感受對這些問題作出回答。

換句話說,當代藝術并不負責提供答案,而是拋出問題。

莫瑞吉奧·卡特蘭《喜劇演員》在邁阿密海灘巴塞爾藝術博覽會現場,2019

莫瑞吉奧·卡特蘭《喜劇演員》在邁阿密海灘巴塞爾藝術博覽會現場,2019

這也是以莫瑞吉奧·卡特蘭為代表的當代藝術家的高明之處,僅以《喜劇演員》為例,廉價的材料和高昂的價格形成巨大的反差,而選擇在最負盛名的藝博會之一巴塞爾藝術展上演這場“鬧劇”,無疑又為這件作品增加了足夠的噱頭。

莫瑞吉奧·卡特蘭價值15萬美元的《喜劇演員》被吃瞬間

莫瑞吉奧·卡特蘭價值15萬美元的《喜劇演員》被吃瞬間

從物以稀為貴再到物以名為貴,今天的藝術也在經歷著某種“品牌化”的進程。或者說,在一個人人皆可生產圖像的時代,一件作品能否引發多大程度的參與和辯論或許比藝術品本身是什么都更為重要。卡特蘭的香蕉看似只是對陳腐藝術市場的一次諷刺,但又何嘗不是對我們這個時代下藝術的最佳注解。

社交媒體時代,

人人都是藝術家

雖然當代藝術先驅們致力于讓藝術融入日常,打破傳統的二元對立的觀看體系,但現狀卻往往事與愿違,圍繞著當代藝術更多的是晦澀語言的包裝和高冷的展呈空間。這也導致了關于藝術的接受越來越呈現兩極化的特征:或是成為小眾圈層內的自嗨,或是淪為大眾拍照的背景板。

那么有沒有一種方式讓藝術離普通人更近?讓更多人感受到藝術所傳遞出的魅力?

譬如抖音與UCCA尤倫斯當代藝術中心聯合發起的一系列線上合作項目就讓我們看到了藝術傳播的多元可能。

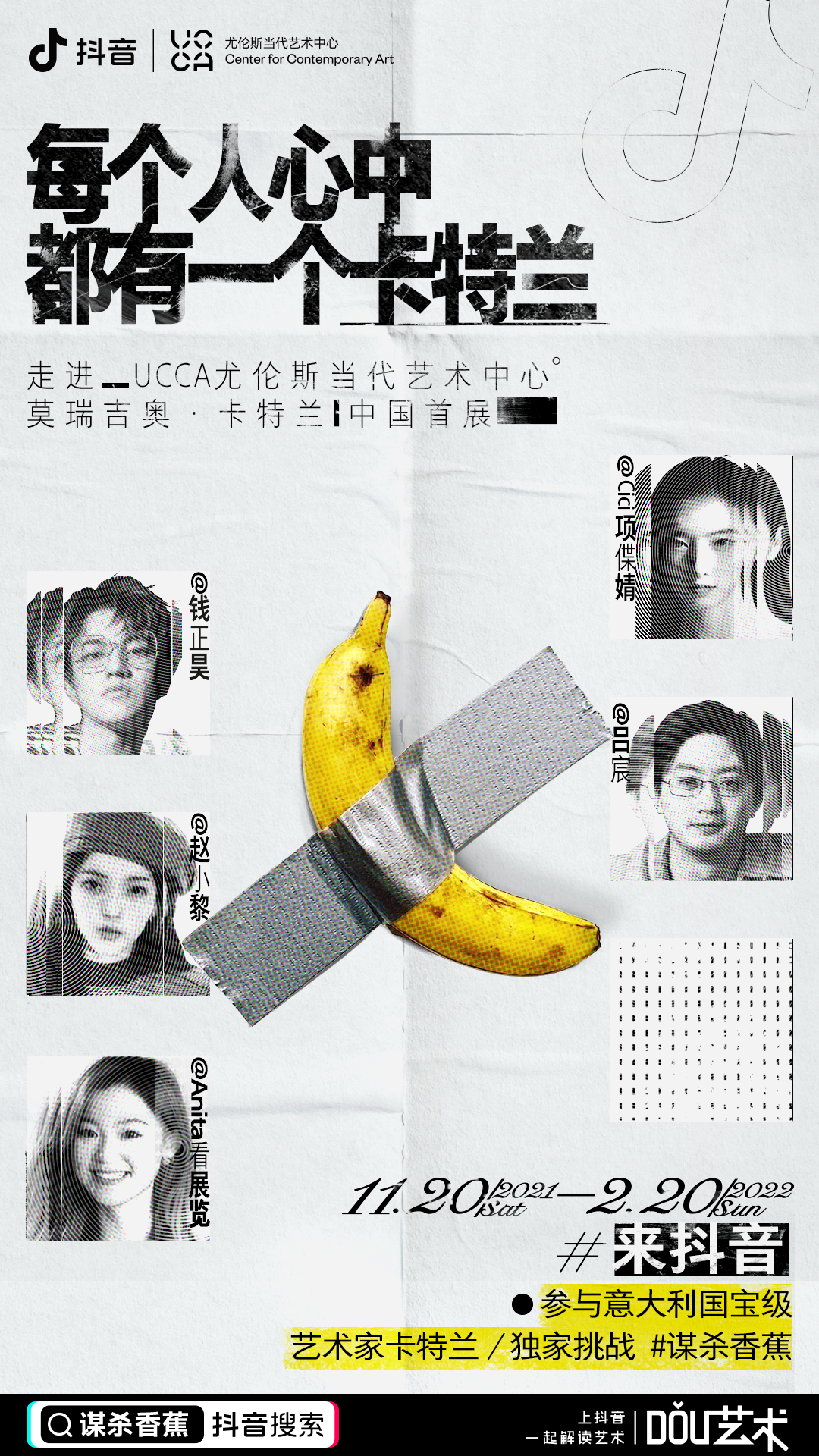

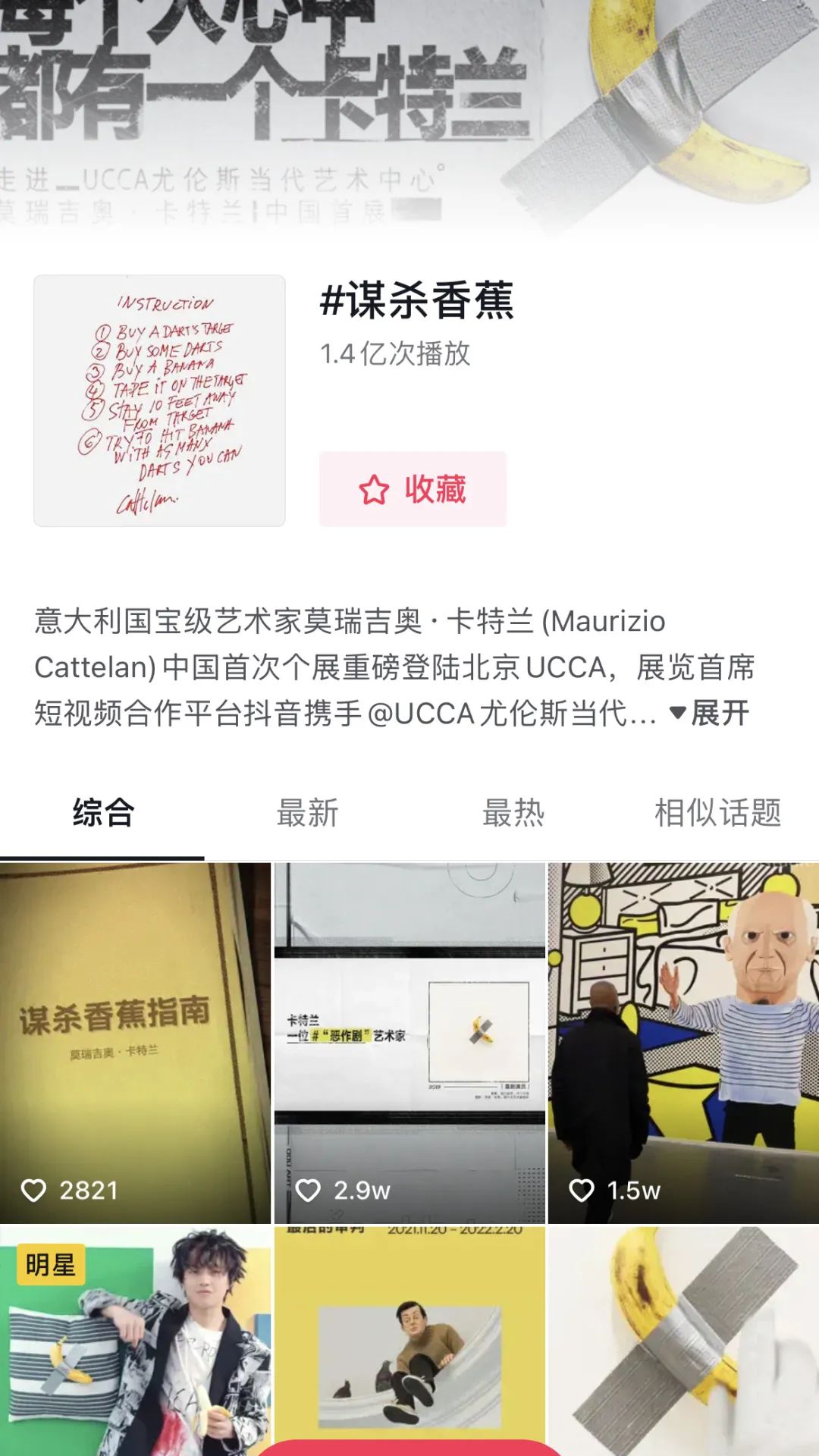

抖音?#謀殺香蕉#項目,2021

抖音?#謀殺香蕉#項目,2021

在2021年底,《莫瑞吉奧·卡特蘭:最后的審判》于UCCA尤倫斯當代藝術中心展出期間,抖音同時上線了《莫瑞吉奧·卡特蘭:最后的審判》相關項目——#謀殺香蕉,該項目是卡特蘭本人為抖音設置的一個挑戰賽,卡特蘭本人希望看到抖音的網友完成一場又一場的香蕉“謀殺”。

除此之外,#謀殺香蕉的宣傳物料上全都寫有“每個人心中都有一個卡特蘭”的句子,顯然,抖音意在通過挑戰賽的方式引導大眾用不同視角解讀卡特蘭的藝術作品,挖掘大眾眼中的卡特蘭。

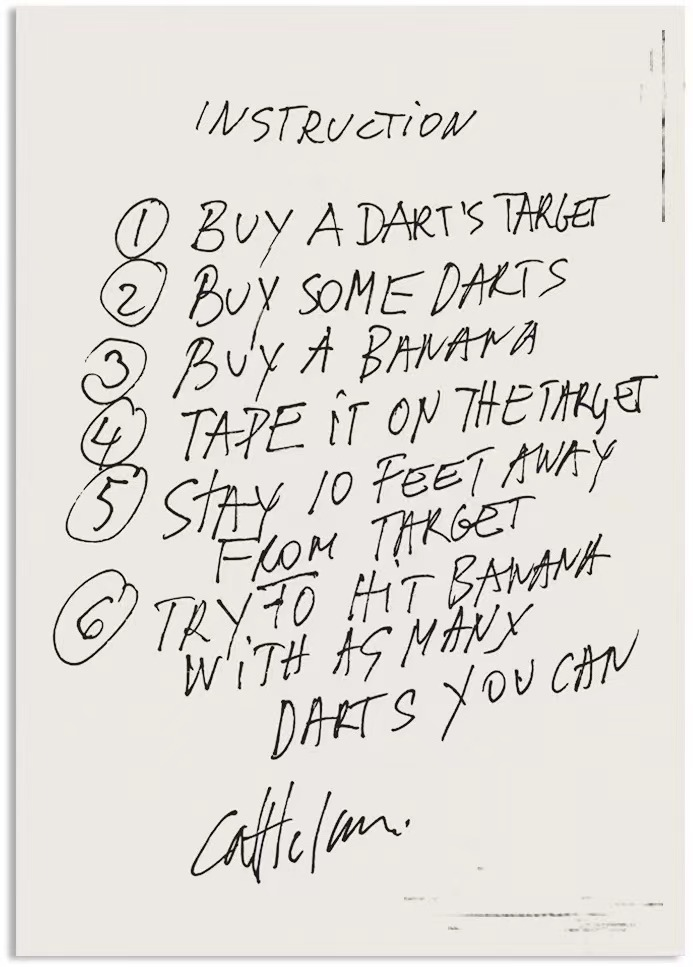

卡特蘭為抖音網友設置的挑戰題目?

卡特蘭為抖音網友設置的挑戰題目?

所以盡管卡特蘭在此前為“謀殺香蕉”挑戰邀約親手寫下了六個步驟,但事實上,每個人都可以用自己的方式來對挑戰作出回應。

#謀殺香蕉抖音官方宣傳視頻

#謀殺香蕉抖音官方宣傳視頻

藝術家蔡國強參與抖音的線上項目

藝術家蔡國強參與抖音的線上項目

抖音的挑戰賽在發布后,很快便激發起了大眾的創作熱情,并涵蓋武術、美食、二次元、顏值、戲劇、舞蹈等不同創作領域的kol。

正所謂“高手在民間”,峨眉武術的非遺傳承人@凌云使用武術應對這次挑戰;功夫達人@璟天JT也使出了一招“百步穿楊”;傳統盔甲制作者@折沖府-胖虎則穿戴起中國盔甲鋼簽作為“謀殺香蕉”的武器;而美食博主@噗噗嘰嘰@晚安阿紫“謀殺香蕉”的方式不僅多元有趣,更激發了人的食欲……

抖音賬號 @璟天 JT

抖音賬號 @璟天 JT

抖音賬號 @噗噗嘰嘰

抖音賬號 @噗噗嘰嘰

抖音賬號 @晚安阿紫

抖音賬號 @晚安阿紫

該項目在發布后,不僅抖音站內登上挑戰榜第6位,站內話題總播放量更是高達1.4億,可以說極大程度上擴大了有關卡特蘭及其作品的傳播,更難得的是,這一項目同時鏈接了更廣泛群體對藝術創作的關注和興趣。

藝術是人類文明的結晶,關于創造,關于想象,更關乎情感的表達,從某種程度上來說,每個人都有表達的需求,自然每個人也都有成為藝術家的潛能。

#追捕卡特蘭,

另一場藝術的“狂歡”

“謀殺香蕉”項目雖然告一段落,但抖音與藝術的故事仍在繼續。

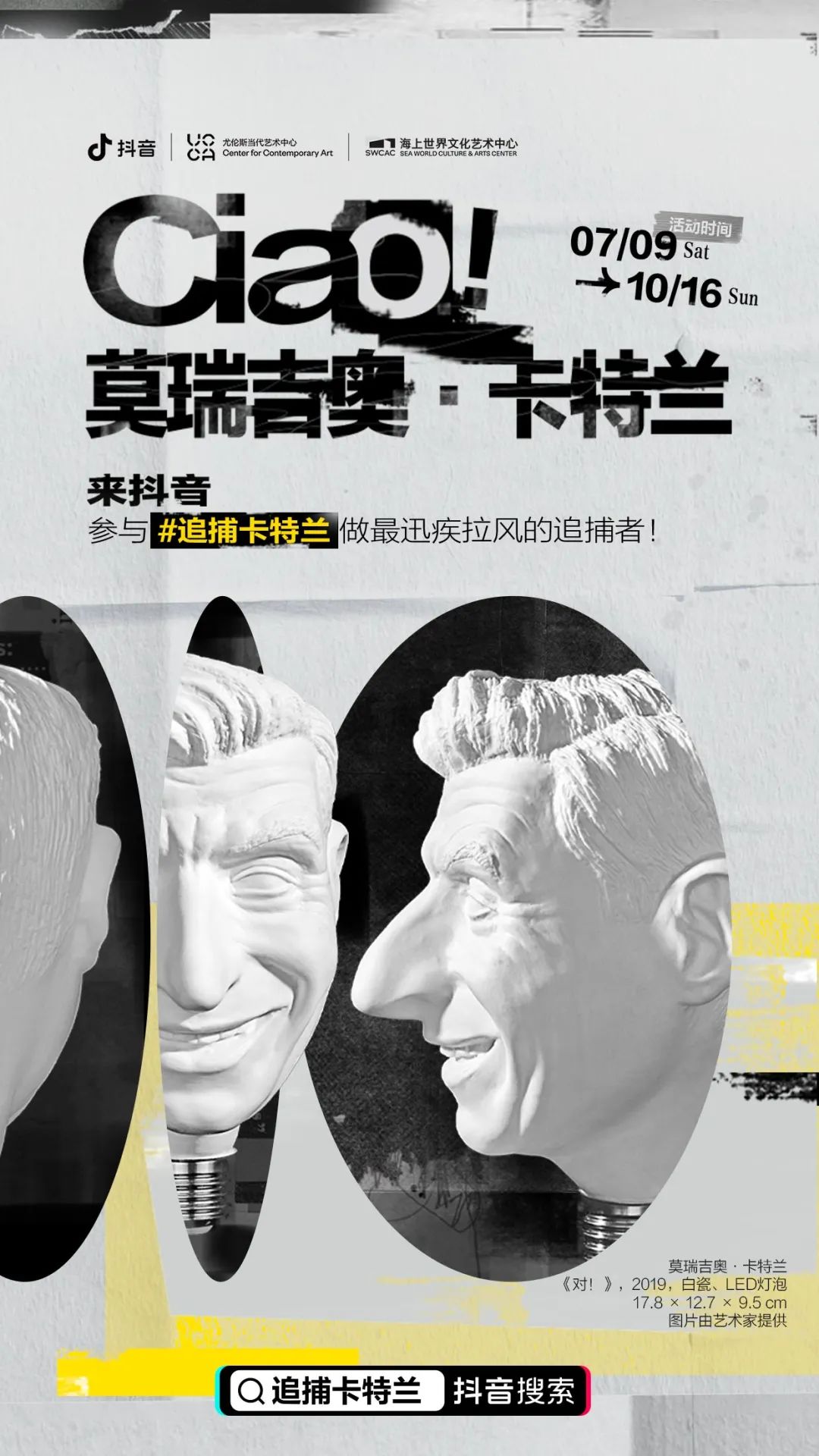

?抖音線上項目:#追捕卡特蘭宣傳界面

?抖音線上項目:#追捕卡特蘭宣傳界面

就在《莫瑞吉奧·卡特蘭:愿你在此》于深圳巡展期間,抖音再次與UCCA共同發起了線上項目:#追捕卡特蘭,并且特別邀約王子異作為“頭號卡探”。在kol的帶動下,該項目上線首日,就引發廣泛關注,并且話題播放量超過1500w次。

王子異作為“頭號卡探”,為#追捕卡特蘭活動拍攝的影片

王子異作為“頭號卡探”,為#追捕卡特蘭活動拍攝的影片

莫瑞吉奧·卡特蘭《無題》,2019,環氧樹脂、24K鍍金鋁,40.7 × 15.5 × 16 cm。圖片由藝術家提供

莫瑞吉奧·卡特蘭《無題》,2019,環氧樹脂、24K鍍金鋁,40.7 × 15.5 × 16 cm。圖片由藝術家提供

針對此次項目,UCCA專門在抖音上線了一個線上項目《ciao!莫瑞吉奧·卡特蘭》。《ciao!莫瑞吉奧·卡特蘭》來源于本次展覽的作品《ciao》(2022),它重新演繹了1998年在紐約現代藝術博物館和2021年在北京UCCA上演的行為表演,不同的是,這次演員所戴頭套的樣子由畢加索變成了卡特蘭自己。這件作品在持續批判藝術世界的商業化現象的同時,亦探討了卡特蘭作為意大利文化國際代言人的角色與職責。

《ciao!莫瑞吉奧·卡特蘭》兩個主打視頻上線第一天,播放量就均超過百萬,點贊量分別超過6w+、8w+

《ciao!莫瑞吉奧·卡特蘭》兩個主打視頻上線第一天,播放量就均超過百萬,點贊量分別超過6w+、8w+

這次不但能在官方賬號看到特別作品《ciao!》,抖音還為卡特蘭作品《對!》開發了一款獨家特效貼紙,制作這款特效的初衷也是為了讓大眾參與藝術的門檻降低,并真正享受其中。

莫瑞吉奧·卡特蘭《對!》,2019,白瓷、LED燈泡,17.8 × 12.7 × 9.5 cm。圖片由藝術家提供

莫瑞吉奧·卡特蘭《對!》,2019,白瓷、LED燈泡,17.8 × 12.7 × 9.5 cm。圖片由藝術家提供

《對!》是一件可點亮被制成燈泡形狀的卡特蘭頭像雕塑作品,燈泡常被認為是靈感的象征,而這里卻替換成了藝術家本人的頭像,或許是藝術家將自己作為靈感的“化身”,以一種自嘲的方式暗示其自戀的程度之深,也或許可以理解為藝術家鼓勵我們每個人都勇于打開自己,施展自己的才華和創意。

所有的參與者都可以使用這款獨家特效,一起完成#追捕卡特蘭的挑戰。

藝術kol@Cici藝起玩使用抖音獨家特效場景

藝術kol@Cici藝起玩使用抖音獨家特效場景

在這場廣泛傳播的“挑戰賽”中,我們會看到各種各樣的關于卡特蘭創作的詮釋。

此次抖音特別邀約專業藝術類kol對卡特蘭的作品進行解讀,譬如藝術推廣者Cici項偞婧,策展人柳淳風、龍星如,自媒體藝術情報站等等。他們用更加親民的口吻來普及藝術史,藝術史不再是“難啃”的大部頭著作,只要利用生活中的零散時間,花幾分鐘,就可以了解關于藝術家的生平,以及創作的來龍去脈,當然,還有那根讓你十分困惑的價值15萬美元的香蕉。

策展人@柳淳風參與#追捕卡特蘭活動

策展人@柳淳風參與#追捕卡特蘭活動

在這場“挑戰賽”中,人們除了可以發表對于藝術的看法以及常規的看展紀錄外,還可以以各種富有創意的方式,對藝術家發起的挑戰作出回應。

健身kol@鐵板酸奶

健身kol@鐵板酸奶

藝術kol@嘻嘛愛展覽

藝術kol@嘻嘛愛展覽

藝術kol@嘻嘛愛展覽用特效的方式扮演被追捕的“卡特蘭”;@手繪者~橙子用書寫卡特蘭名字的方式創作卡特蘭的肖像;@藝術李鳳梨以“蹭熱點”的方式講述自己的拖延經歷。

抖音kol@藝術李鳳梨

抖音kol@藝術李鳳梨

抖音kol@手繪者~橙子

抖音kol@手繪者~橙子

該項目同樣激發了跨界kol的參與熱情,譬如健身kol@鐵板酸奶、二次元kol@貓貓3歲、音樂人@墨謠等等。

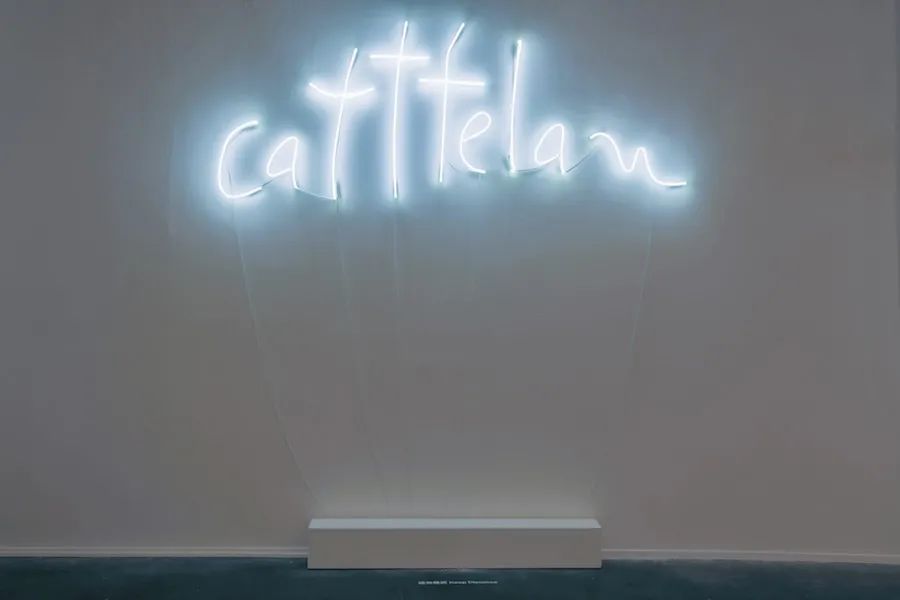

熟悉卡特蘭作品的觀眾不難發現,“自我”是他創作中非常重要的主題。在《無題》中,他頑皮地從地板下探出頭來,戲仿了馬里奧·莫尼切利導演的《圣母街上的大人物》中的場景;在《家庭詞典》中,卡特蘭用自己的形象填滿這個相框圈起的中產階級小天地;《迷你的我》由200個彩繪的卡特蘭規章面具組成;以卡特蘭名字設計的霓紅燈作品《卡特特蘭》多了一個字母t,將其與十字架結合,也是暗喻他自己的宗教背景……

“莫瑞吉奧·卡特蘭:愿你在此”展覽現場,海上世界文化藝術中心,2022

“莫瑞吉奧·卡特蘭:愿你在此”展覽現場,海上世界文化藝術中心,2022

莫瑞吉奧·卡特蘭《卡特特蘭》,1994,霓虹燈,尺寸可變。圖片由UCCA尤倫斯當代藝術中心提供

莫瑞吉奧·卡特蘭《卡特特蘭》,1994,霓虹燈,尺寸可變。圖片由UCCA尤倫斯當代藝術中心提供

從這個意義上來說,#追捕卡特蘭不僅是和藝術家卡特蘭開啟的一場對話,也是每個參與者對自我的一次探索之旅。

社交媒體如何

改變藝術的觀看?

據相關數據顯示,社交媒體的用戶總數從2016年的2.31億增長到2021年的4.20億,幾乎翻了一番,而在這一部分人群中,青年群體又占領著絕對主力。在今天,社交媒體對我們的影響正在深刻改變著我們的生活,我們與他人、與社群的交互方式。而藝術作為一種鏈接人興趣的途徑也在社交媒體中得到極大發展。

抖音賬號@深圳吃喝玩樂發布的看展視頻

抖音賬號@深圳吃喝玩樂發布的看展視頻

譬如在抖音,任何人,只要對藝術感興趣,就可以隨時接收藝術的資訊,感受藝術的熏陶,與對藝術同樣感興趣的小伙伴交流互動,或是以某一話題開啟創作,激發出更多新的潛能。

抖音賬號@柳燕寶貝發布的看展視頻

抖音賬號@柳燕寶貝發布的看展視頻

當然,社交媒體不僅改變了我們參與藝術、觀看藝術的方式,也給我們理解當代藝術提供了新的課題。

藝術史學者阿瑟?丹托曾在80年代發表了關于當代藝術非常重要的著作《藝術的終結》,在丹托看來,藝術史應該像黑格爾理解的歷史唯物主義一樣反映時代、符合規律。但事實往往出乎預料,當代藝術進入了無法預測的時代。

那么藝術終結了嗎?丹托在文章結尾解釋:“藝術的終結”其實是藝術史單一線性敘事的終結,藝術的歷史不再是一段進階式的旅程。20世紀60年代的藝術家不再追求“透過現象看本質”——他們并不希望靠發明新的“再現自然”的創作手段來反映主客觀世界,而是去選擇就“什么可以成為藝術”做各種各樣的實驗。

我們今天身處在變化多端的世界中,各種新的概念此起彼伏,而有關藝術的認知也不斷在被拓展。而對以卡特蘭為代表的藝術家來說,他們則更不愿意對這一問題作出所謂“權威”的回答,而將“審判”的權利交還到每個人的手中。

藝術到底是什么?或許根本就沒有一個確切的答案。

你所需要做的,就是享受其中。

編輯、文:凡琳

圖片:抖音、UCCA

內容轉載自“藝術商業”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網