早在幾千年前,人們就已經將聲音作為一種軟材料,加入到建筑空間的塑造當中。

在中國古典園林中,匠人通過借、補、掩、反襯等手法塑造聲景。揚州個園的風音洞就是一個典型例子。在墻上開十多個的洞,當風吹過時,就能像笛子等吹奏樂器一樣發出聲響。讓文人雅士浮想聯翩。此處以洞借聲,給人寒風凜冽的視覺聯想。

蘇州的聽楓館雖同樣是以風聲為主要聲景來源,可設計師把院子圍合后,再植上若干的楓樹,令風不僅只有風吹過的聲音,還有吹過楓葉清脆的聲音,再搭配上圍合院子的聲音反射,聲景的層次就十分豐富,讓人一年四季,百聽不厭。

在聽楓館中,圍合院子令風更容易傳播,數顆楓樹的聲音便能產生楓樹林的效果,以巧技補聲;用葉聲和圍合墻壁掩蓋住外面車水馬龍,降低噪聲,即掩蓋。

歷史發展到今天,建筑師通過現代的技術與手法,將聲音與建筑進行不同程度的結合,引導人們用耳朵“看到”建筑,用聽覺感受空間。

正如伯恩哈德·萊特納所言:聲音不再是精確地設計的音樂表達工具,它已成為創造空間的建筑材料。

01氛圍營造的核心

“每座建筑物都有自己的聲音,

就如同每件物體都有自身的共振頻率”

案例01.博洛尼亞大屠殺紀念館

建筑設計:SET Architects

博洛尼亞大屠殺紀念館是SETArchitects在博洛尼亞大屠殺紀念館國際競賽中設計的一個雕塑式紀念建筑,并贏得了比賽的頭獎。

紀念館位于一個靠近火車站的紀念廣場上,高聳的紀念碑挑破周圍天際線,引起游人的注目。

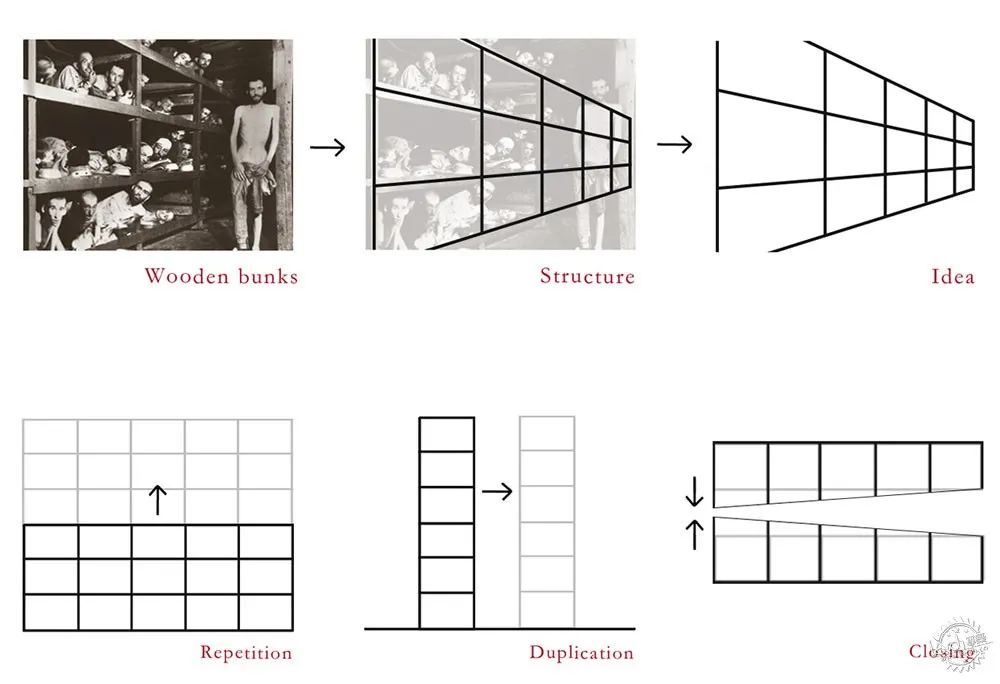

為了紀念大屠殺中被禁錮在木質擱架上折磨的遇難者,紀念碑在立起的兩個巨大對稱體量中用水平和豎直的金屬片模仿出那些擱架木床的場景。體量中心留有一個狹窄冰冷的走廊供人們通過,令人震撼。

同時,設計師使用金屬共鳴再現了當年開往集中營的死亡列車的聲響。

由于紀念碑多金屬格子的結構,當附近的火車站有列車經過時,金屬片就會產生共鳴,這種聲音與德國納粹的毒氣列車發出的聲音極為相似,這種略微帶有金屬震顫聲的嘈噪聲,將當初毒氣列車中猶太人的絕望和恐懼再現,令人不寒而栗。

這種共鳴的震顫聲成為紀念碑中人們與大屠殺受害者共情的媒介,每當列車駛過,金屬片帶著死亡和絕望的氣息震顫,成為碑中營造恐怖氛圍的靈魂。

案例02.柏林猶太人博物館

建筑設計:丹尼爾·里伯斯金

柏林猶太博物館以非凡、莊重的語言再現了猶太人在大屠殺時的恐懼絕望以及大屠殺前后猶太人生活發生的劇變。

設計師將歷史事件的發生地之間連線,構建出來的形狀作為建筑的整體輪廓外形,建筑最終呈現一個折線擠出的復雜的“之字形”狀態,又仿佛是一個正在承受劇烈痛苦而掙扎的人。

建筑外表開窗凌亂毫無規律,仿佛是一把隨意的刀在建筑上亂砍。內外部之間的人也很難通過窗戶進行視線交流,令人們將更多的注意力集中到感官上的共享。

博物館中最具震撼力量的部分位于流線的終端,此處是一個極端高聳而狹窄的走廊,光線從高聳頂部的縫隙中投射下來,透露出渺茫的希望。

走廊上鋪有海量銅制人臉。當人們穿過走廊,仿佛殺人機器運轉般的聲音和令人毛骨悚然的觸感將人們的感受同大屠殺中的猶太人聯系到一起。

在這空間當中,當人們踩在銅臉之上,金屬碰撞的聲音仿佛白骨碎裂,又仿佛受難的猶太人民在吶喊,恐懼絕望的氣氛升騰,萎靡的臉色刻印在行人之上。

在空間氛圍的塑造當中,有時聲音的加入是特定氣氛產生的點睛之筆,可以輕松將需要的情景帶入空間當中,視聽的雙重體驗將人們的感官靈敏度放大。

02巨大尺度的樂器

“狀似琴而大頭安弦,以竹擊之,故名曰筑。”

案例03.?Le Cylindre Sonore音柱

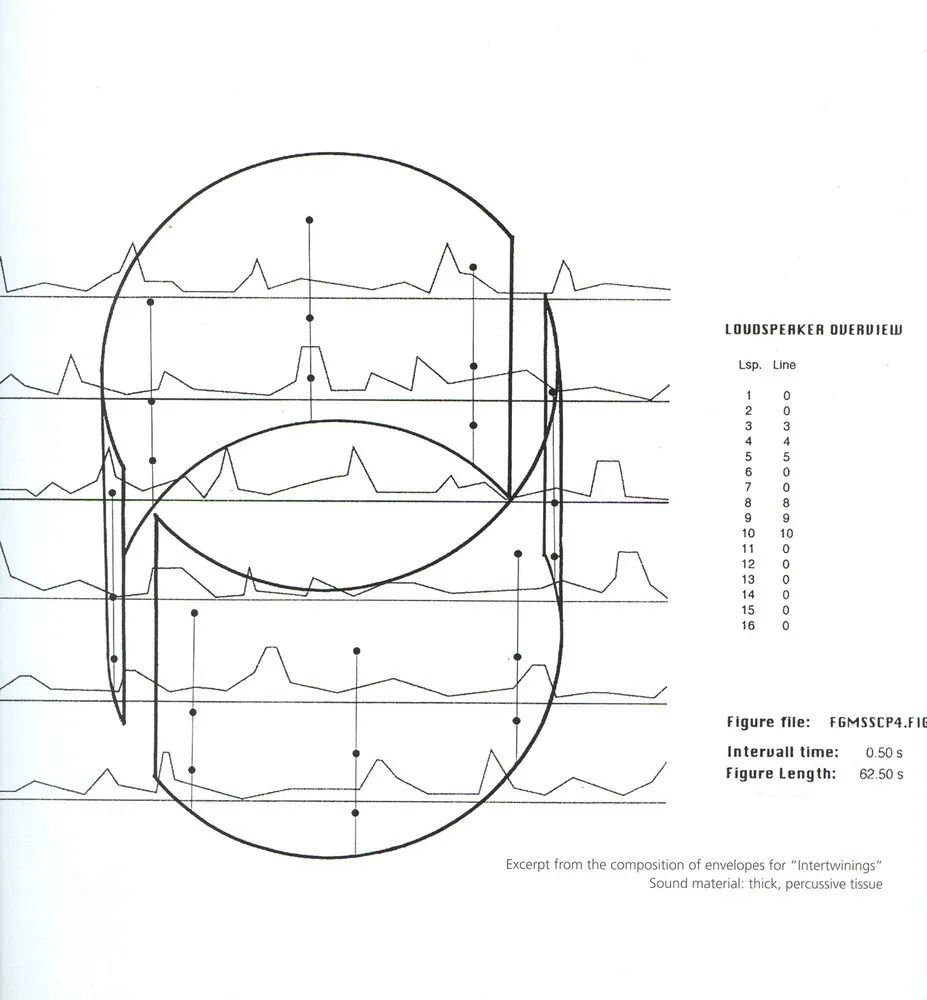

建筑設計:Bernhard Leitner

建筑師Bernhard Leitner?常年以來追求建筑和城市之間持續而有效的互動,將建筑建設成既莊嚴又具有美學的城市奇景。

作為建筑師和作曲家,他知道想要實現自己的理念就必須對聲學材料有一定的掌握,要不吝于使用靈動的曲線設計,這樣我們所看到的這建筑才能成型。聲音并不是什么難以捉摸無法探究的自然之迷。它是可測量的,在建筑法則下,聲音也可以用來建造墻壁,繪制線條。

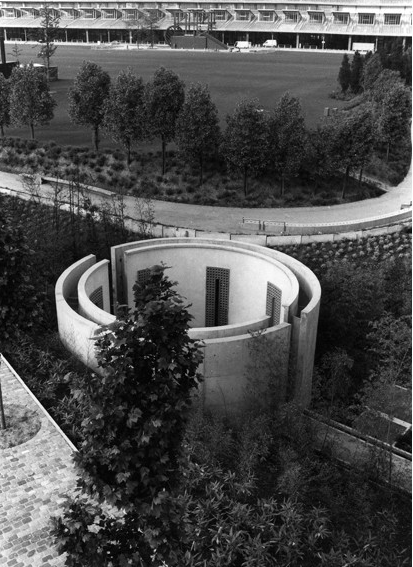

“音柱”地處拉維萊特公園(Parc de la Villette)的竹林花園,地處巴黎的低洼地帶形似山谷。這座聲學建筑作為一件公共藝術品被置于此處,是公園的第四部分。

這個雙層圓柱體的上端保持平齊,猶如小路兩邊的整齊的圍墻。在進入花園之前,游客需要通過一個長長的樓梯下到這里。想要離開這里還需要再一次穿過空間,然后另一人才能從高處下來進入空間。

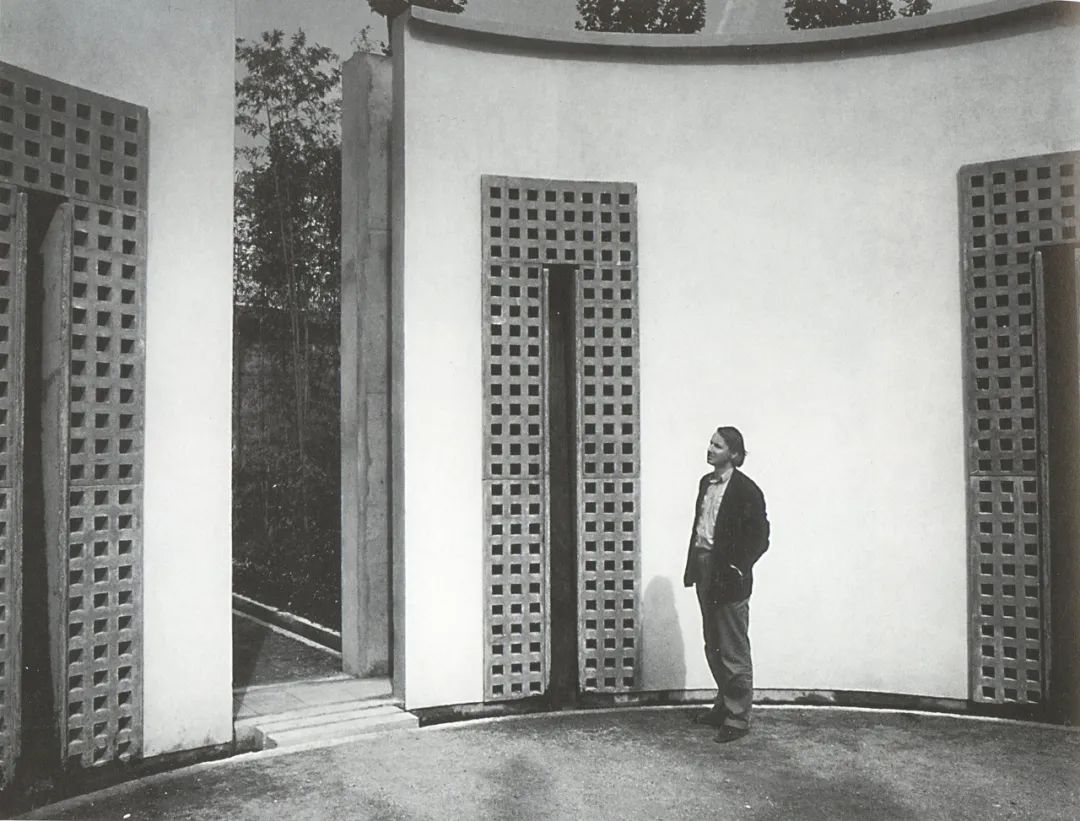

雙層圓柱體內環直徑10米高5米。三個揚聲器像柱子一樣被固定在八塊穿孔混凝土構件后面。兩堵曲面墻夾縫中的環狀空間是用于維護揚聲器的功能空間。從這里可以直達地下的控制室。環狀空間同時還充當著共振室,墻面的曲面和重量都有助于強化聲音。

水流從地面水泥構件之間的縫隙流進圓柱體,環繞在地面上宛如小島。城市環境的背景噪音中和了這個空間。這些水流仿佛這個空間的調音器。它們就好像是人身上的細胞,皮膚和耳朵,是身體和大腦集中精力收聽聲音的聲學傳感器。

充斥在空間里的聲音仿佛幽靈一般靜止地漂流,環狀的聲線構造出這座建筑樂器的外形,墻面夾縫中傳來的高頻率的聲音與建筑古典般的靜止形成對比。既輕盈又厚重的空間構成,模仿吉他結構的靜態填充材料,為了實現混響時間的延遲,使用了質地柔軟的混凝土。

在Bernhard Leitner 向我們展示的這個視覺與聽覺空間中,我們自身也是其中的元素,甚至于我們的呼吸都是這座非靜態建筑的一部分。水流聲在這座建筑的處理下變成深沉凝聚的響聲,給人們前所未有的聽覺體驗。

案例04.Voz do Mar Pancho Guedes

建筑設計:Pancho Guedes

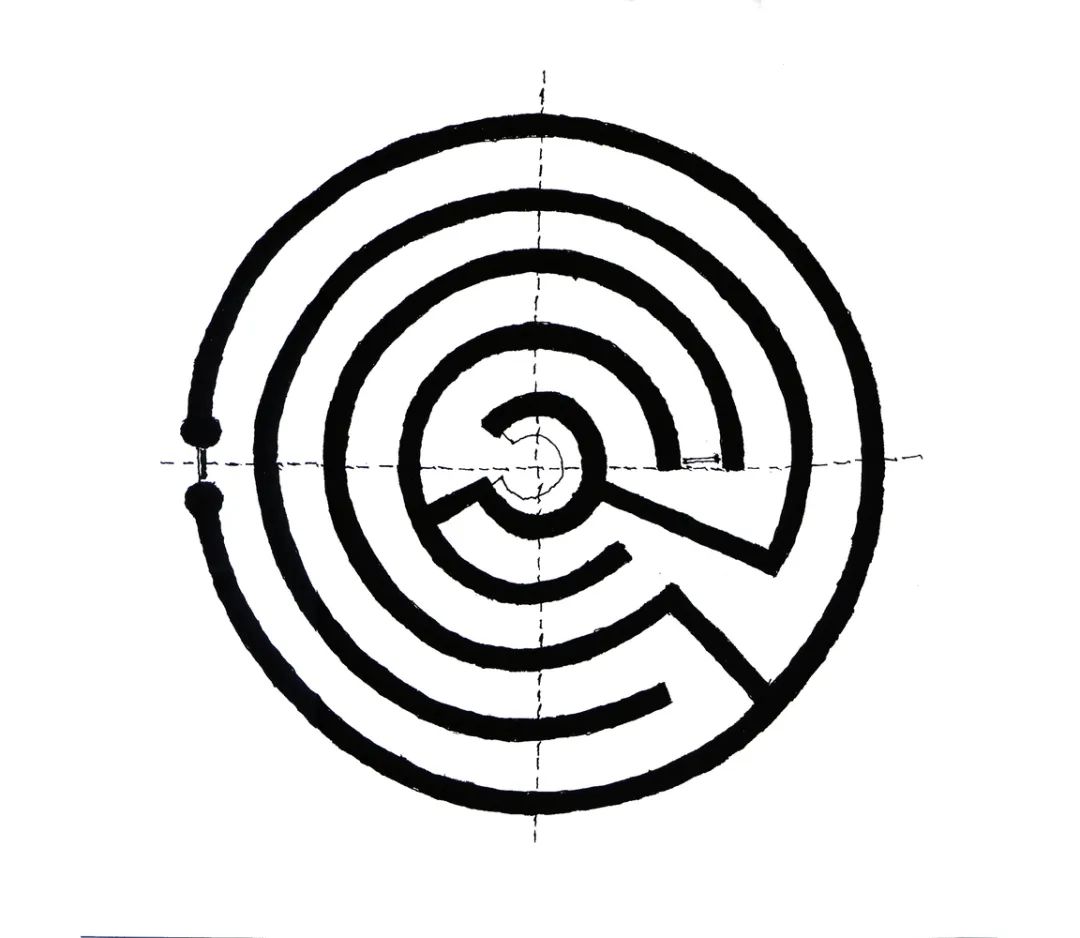

“Voz do Mar”是地質斷層頂部的一個潮汐作用下的深洞語音室,它建于葡萄牙阿爾加維區的薩格里什,是一個在大西洋的雕刻下表現非常特別的景觀。該地區是極為敏感的生態限制開發區。

這個聲音裝置的設計手法并不遵循某一特定學科。很難定義它到底算是一個建筑,還是對領土的景觀干預,還是一個大地景觀的藝術作品?

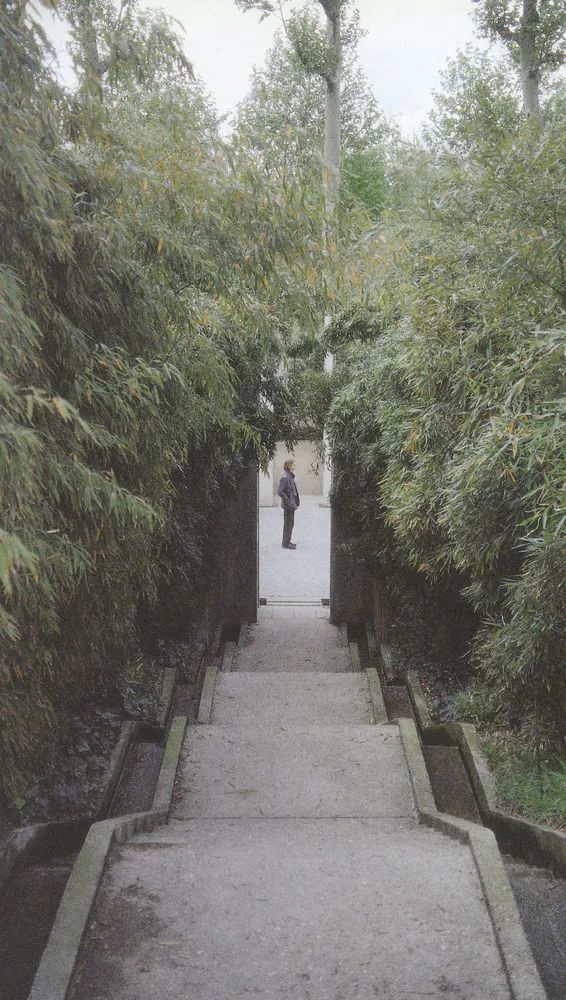

它由四個以中心深洞為中心的環形成,外面的第一個環包含長長的、根據地面巖石具有不同高度的弧形走廊,地基似乎本來就是景觀的一部分。墻壁向內逐漸升高,每個環由外向內的更加緊密。內圈成為了自然的共振室。內部不同的路徑最終都可以到達這個裝置的中心,也是目的地語音室。

設計師 Pancho Guedes 解釋道,“迷宮就像生命本身,一個人可能會迷失一段時間,但最終總會到達那里”。

迷宮的入口朝南,在路線的對面,十分隱蔽。當從迷宮出來時,游客會凝視四周環繞的藍色海洋。

“Voz do Mar”(葡萄牙語,Voice of the sea)得名也有隱喻和類比的意圖,即將原本沒有聲音的大海擬人化,把海浪運動產生的聲音稱之為大海的“嗓音”。建筑本身仿佛一個巨大尺度的圓形樂器,發出大海的聲音。

建筑的“筑”在我國最早就是一種古老的樂器,隨著歷史的發展,樂器的“筑“與建筑的”筑”通用。而如今我們看到,建筑真的可以如同一個巨大尺度的樂器,將自然的聲音重新演繹,產生不同凡響的視聽體驗。

03塑造聲景

“聲景既是我們自身的產物,也是我們周圍環境的產物,因此它也被嵌入到我們的建筑中。”

案例05.謝菲爾德火車站前廣場

聲景(soundscape)這一概念最早于20世紀60年代由加拿大作曲家R·莫雷·沙弗爾提出。它的定義是:研究人、聽覺、聲環境與社會之間的相互關系,與傳統的噪聲控制不同。聲景重視感知,而非僅物理量;考慮積極和諧的聲音,而非僅噪聲;將聲環境看成是資源,而非僅“廢物”??。

簡單來說,把聲音也納入到建設的范疇里面,把優秀的聲音帶給人們。

謝菲爾德火車站的站前廣場是一個坐落于英國的現代景觀中聲景營造案例。廣場的各種水景在頻譜和聲級動態范圍方面都很豐富,各種心理聲學指標如響度、粗糙度、尖銳度和波動強度等都被運用其中并為使用者提供了一場“音樂會”。

謝菲爾德是歐洲鋼都及不銹鋼發明地的城市歷史和文化。而聲景其主要元素便是不銹鋼。

這處水景裝置將不銹鋼打造成連篇“刀刃”,“刀刃”阻隔了廣場周圍道路的交通噪聲,同時面向廣場一側有清水順流而下,用潺潺水聲進一步掩蓋掉噪聲。

除了“刀刃”水幕墻,廣場內還噴泉以及疊水,令水聲多種多樣。

刀刃外側將噪音阻隔,內側流水引入沁人心脾的聲響,輔以各式各樣的流水,層次豐富,有遮有顯,在廣場周圍塑造了一個完整的聲音景觀,成為人們感受周圍環境無法避免的方面。

結語

從將聲音作為氛圍營造的核心和點綴;到將建筑整體作為樂器重奏自然的聲音;再到通過多種手段的配合塑造完整的聲景,聲音在不同程度上與建筑進行結合。

建筑空間不僅僅是視覺的發現,更是聽覺的感受。聲音不是建筑存在必須的元素,卻是塑造氛圍,創造情景最有效的元素。

聲音應該成為一種軟材料,參與到創造建筑空間中來。

資料引述:

1.https://www.archdaily.cn/?以色列猶太人大屠殺紀念館

2.https://www.gooood.cn/博洛尼亞大屠殺紀念館

3.https://www.archdaily.cn/ Voz do Mar,來自大海的聲音 / Ressano Garcia

4.https://www.archdaily.cn/ AD?經典:Le Cylindre Sonore /?伯恩哈德·萊特納

5.https://www.jianshu.com/用耳朵“看”的建筑

內容轉載自“匠山行記”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網