近年來,全球范圍內越來越多的動植物面臨滅絕威脅,令人震驚和悲傷,同時為我們敲響了警鐘。這提醒我們需要規劃和實施系統性保護措施解決長期威脅,需要更多領域和社會力量的參與與支持。

在這個時代,越來越多的建筑師開始關注環境與生物議題,其中不乏許多關注動植物的項目。本文精選了6個相關項目,項目尺度覆蓋構造建材到博物館,有的設計專注于為動物設計;有的立足于探討人與動物的平等關系;有的則是聚焦于當代寵物的生活。

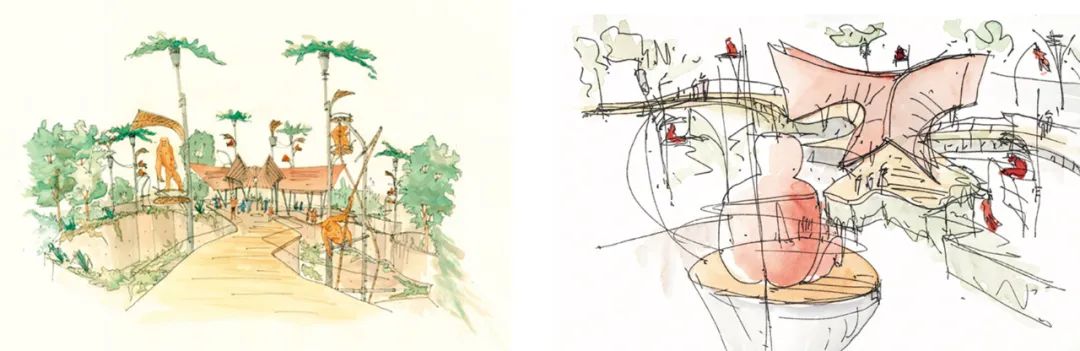

01“叢林學校”—珀斯動物園猩猩展區

Iredale Pedersen Hook

蘇門答臘猩猩是極危物種,它們面臨著在未來5到10年間滅絕的風險。澳大利亞的珀斯動物園是圈養蘇門答臘猩猩的世界領先者。1999年, iredale pedersen hook事務所開始了新猩猩展區的設計,并與珀斯動物園的靈長類動物管理團隊合作完成了原型設計、建造以及設計的重新評估。

該項目為蘇門答臘猩猩這一“人類最直系的親屬”創造了充滿活力的叢林環境,同時提供了有關它們的生理學、智力和棲息地方面的講解。

新建設施包括一條高架木棧道、7個展區的展陳家具以及對建造于1970年代的夜間展區的重新裝修,其中包括從夜間展區通向棲息地展區的氣動門入口路徑。

猩猩是一種非常聰明的樹棲類動物,其智力相當于6歲的人類兒童,并且有著旺盛的好奇心。因此,為它們創造一個能夠激發興趣、充滿探索性的家園有著至關重要的意義。

在去年,一只名叫Hsing Hsing的年老雄性猩猩搬進了新的展區,它原本患有2型糖尿病。在展區中生活了幾個星期之后,他變得活躍起來,并且疾病也有了很大的改善。

高架木棧道是展區重建的最后一個階段,它將顯著地拉進游客與猩猩的距離,讓游客可以收獲宛若在猩猩群落中進行觀察的沉浸式體驗。木棧道以鍍鋅鋼架支撐,配有Modwood棧板以及由竹子和繩索構成的護欄。

鋼制的桅桿支撐著可調節的樹枝和由繩索構成的“藤蔓”,使裝置可以像小樹一般搖擺。12米高的混凝土桿則用于支撐由回收紅柳桉木制成的筑巢平臺和遮陽裝置。重新利用的混凝土電線桿充當了叢林中的“樹干”,它們由當地的電力公司捐贈。

筑巢平臺的設計參照了猩猩在自然棲息地中筑巢的行為,并且提供飲水點和水炮裝置,為猩猩們帶豐富的戲水和游玩場景。桅桿的基座處設有可以流出甜飲料和果醬的導管,這能夠進一步刺激猩猩的活動——它們會制作工具,然后將食物從導管中取出。

02‘T IJ觀鳥屋,荷蘭?

RAU Architecten + RO&AD Architecten

‘T IJ是一個蛋形的鳥類觀測屋,位于哈靈水道附近的Scheelhoek自然保護區。保護區沿岸防線的內側是大規模的蘆葦床,外側則是一些平坦的沙島。這些島嶼為一些鳥類提供了繁殖和覓食的棲息地,例如普通燕鷗和篦鷺,以及當地標志性的白嘴端鳳頭燕鷗等。

‘T IJ觀測站屬于大規模景觀規劃的一部分,人們可以從停車場區域一路穿越Scheelhoek自然保護區,最終到達“鳥蛋”。游客們在行走的過程中可以看到崖沙燕的鳥類群落以及一些涉禽,當然,還有燕鷗。

為了避免對鳥類形成干擾,游覽路線的最后一段被設計為隧道的形式,由再利用的系船柱和曾用于制磚業的紅鐵木板建造而成。隧道的內表面被沙子覆蓋,能夠為燕鷗或涉禽提供棲息環境,外表面則為崖沙燕提供了筑巢的凹洞。“鳥蛋”位于路線的終點,從這里可以觀察到正在孵化的燕鷗以及各類生活在水中和水邊的物種。

觀鳥屋是根據白嘴端鳳頭燕鷗的鳥蛋形狀而建造在沙巢上的,就像天然的鳥巢一樣。“鳥蛋”的溫床由垂直排列的栗木條、蘆葦以及小沙丘構成。

“鳥蛋”本身則通過參數化設計實現了形狀、結構完整性、木材尺寸以及開口尺寸之間的良好比例。該結構在工廠預制完成后進行拼裝,以便通過小尺寸的木制單元來實現較大的跨度。

T IJ的木結構由402個單元在現場組裝而成,并且可以完整地被拆解,這種可重復利用的模塊化屬性以及它所使用的環保材料使其幾乎具備了完全的循環性和可持續性。

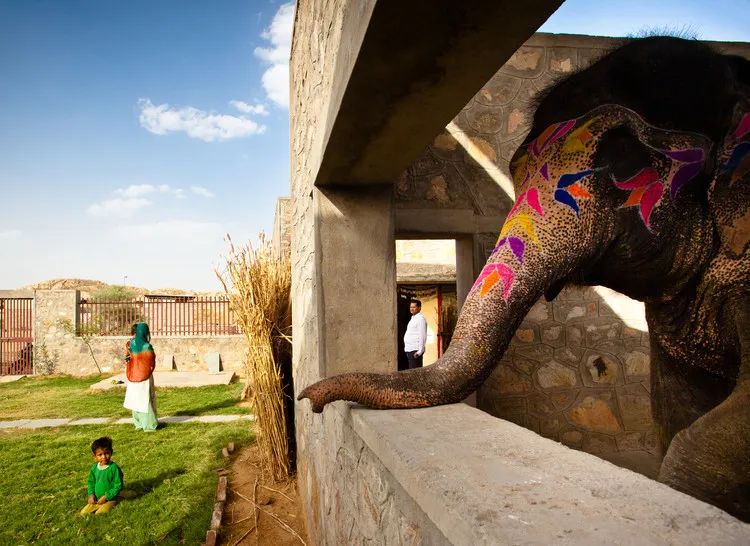

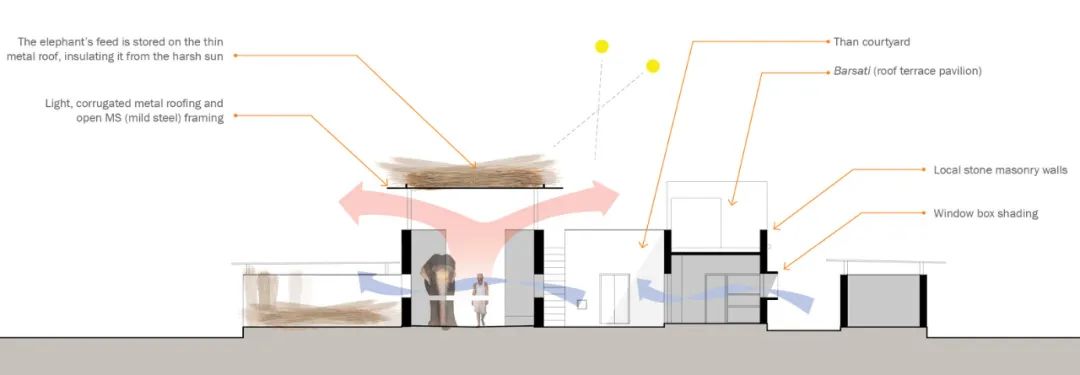

03馴象師及其大象的住房,印度

RMA

Hathigaon(大象村)是為100頭大象及其看守人設計的住房項目,位于齋浦爾附近琥珀宮和堡壘的山腳下。設計策略主要為構建因當地采砂廠用作采砂場而遭到破壞的景觀,創建一系列水體來收集雨水徑流,因為這是拉賈斯坦邦沙漠氣候中最重要的資源。并進行了廣泛的樹木種植計劃,所有方法都保證了極低的成本,使用當地的勞動力和工匠。

水體是設計的關鍵組成部分,因為它還通過沐浴過程促進了馴象師和大象之間的結合,這是一個重要的儀式,既有利于大象的健康,也有利于它們與飼養員的聯系。

住房單元以集群形式組織,并位于場地中不用于景觀再生的部分。庭院和涼亭補充了預算中分配給這個低收入住房項目的40平方米的小面積。因此,場地規劃采用了集群系統,在不同等級制度下創造共享的社區空間,以在居民中建立社區意識。

這是一次令人謙卑的經歷,因為顯然,居民的生活,以及對他們的需求至關重要的東西,在預算中享有特權,對建筑的投資是最小的。設計的目的是為居民留出空間,以逐步改造自己的房屋,并通過視覺和空間轉換來適應它們。

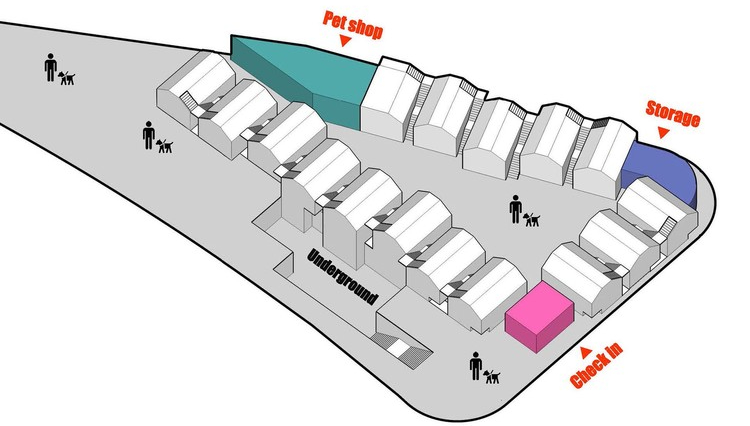

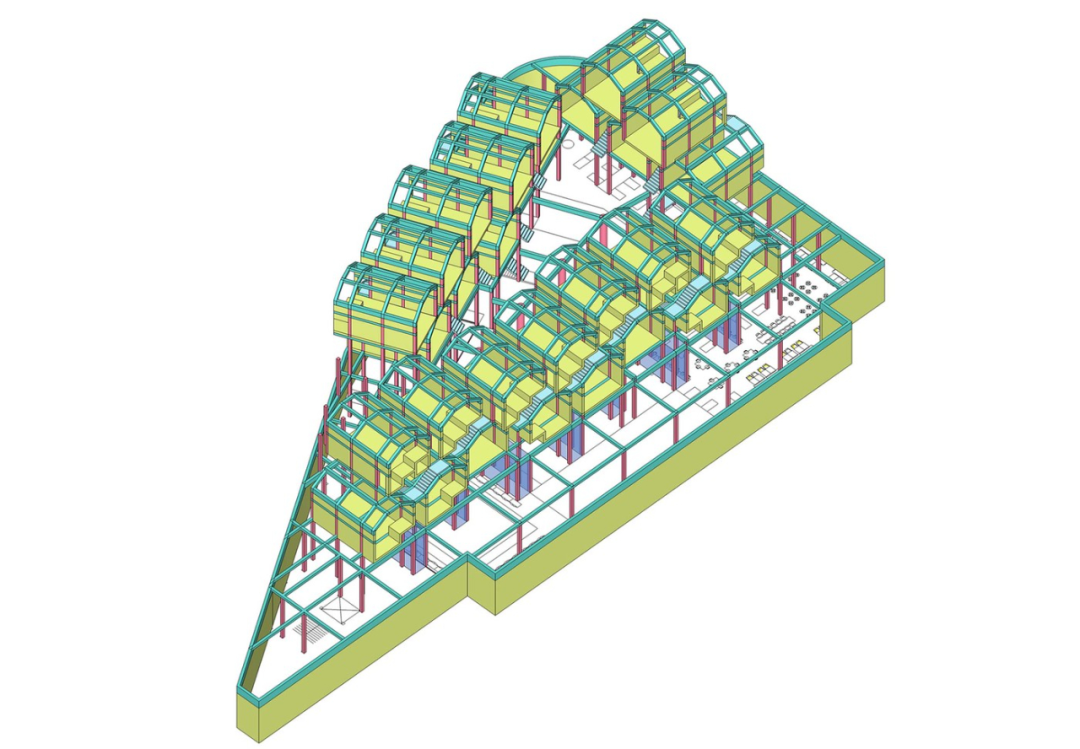

04犬舍,秦皇島高目建筑

自打阿那亞最南端這個三角形“邊角料”地塊被定位成寵物酒店之后,建筑師和業主關于人和狗的思考就從未停止過。為了在非必要時間盡量避免狗和狗的相遇,在方案初期,就回避了廊式布局,后來綜合獨立式和聯排式的特點設計出了一種錯開的疊合模式,上下一共三十個盒子,出入口互相獨立分開。

這樣除了解決了這個狗和狗的過多相遇的問題之外,還創造了非常不同的建筑造型,同時拉開的房子之間處理成樓梯并提供地下室食堂的自然采光。在盒子另一側,因為有進有退,所以部分客房為了避讓樓梯就產生了跌級的立面造型,同時也為客房室內的躍層樓梯提供了基本骨架。

由于基地是三角形的輪廓,同樣是為了回避狗和狗的對視,設計將客房的主要朝向面向朝外的三邊,次要朝向對內圍合,內部的表情則以實墻和設備空間為主,這樣非平行布局、開窗較少的內院加強了一個方向的透視感,也成為了建成后最引人入勝的重要視角。

由于初始設計中就限定了每個客房盒子的尺寸為6米×9米的基本型,所以30間客房基本上是在這個尺寸控制下,由入口方向及外立面跌級的不同影響而衍生出來各不相同的室內空間,總共分為四個基本型。

室外樓梯對客房形體的影響,基本決定了室內樓梯的走向,所以后來的室內樓梯設計基本上是在幾個標高上找公約數算尺寸,這樣樓梯變成了室內的一個裝置,不但成為了上下的交通核心,還串聯了幾個供人和狗產生趣味停留的幾個小空間。

追求完美的建筑師都對于空間形式的建構邏輯有著近乎潔癖的追求,也就是這樣的非框架式建筑造型在最初設計結構的時候最不想出現上下對齊的框架柱,而最好全部是由板式結構來完成,這種上下不對齊的結構體系雖然完美,但對設計和施工要求很高。

建筑師考慮時間及成本,選擇了隱藏式的框架結構,利用上下兩個盒子的微小的疊合處來尋找框架柱的位置,再用一些建筑手段,讓柱子基本消隱在下層客房的空間里。地上的框架部分只在地下室頂板處進行結構轉換。

05猶他州國家歷史博物館,美國

Ennead Architects

猶他州自然歷史博物館位于鹽湖城山麓的一處17英畝的土地上,在這里,自然的體驗已經完全超過了博物館本身。整體園地的設計強調通過可持續的方法來管理景觀。低矮的建筑看上去猶如被木材包覆的探出體,其寬大的屋頂可將雨水引入集水箱,并使雨水逐漸向外擴散至景觀,以便用于耕種或儲存。

人工修建的地貌、由現場挖掘的紅砂巖制作的石籠,以及巨大的石塊共同形成了一種類似于構造運動的動態分層。設計團隊在施工前預先采集了種子,以便能夠重新種植本地物種。圖解式的外部標識讓博物館的教育功能得以突破物理墻壁,一路延伸至遠處的景觀。

它與景觀環境和內部展陳一起,力圖為來訪者帶來超乎想象的觀展體驗,激發來訪者的好奇心和探索熱情。全新的博物館建筑為重要的文物收藏與展示,以及相關的研究機構提供了必要場所,其內部展陳探索并展示了自然歷史,以及精妙絕倫的自然界生態平衡關系。除此之外,該建筑內部還布有先進的科學研究設備,作為猶他州大學本科生及研究生教育的有力支撐。

鑒于博物館位于城市和鄉村土地的交界,因此不論是從政治還是環保的角度來看,爭取公眾的支持都成為了一項重要的任務。為了應對這一挑戰,多學科的團隊制定了一套最優的實踐方案,以反映博物館機構的完善性與可信度。

該方案的內容包括:對建筑、景觀和展覽的整體構想;對本地野生動物走廊和棲息地的保護與管理;對多種不同社區的教育;以及提供示范性的可持續設計。

若要成功地將建筑及其功能空間融入既有景觀,同時確保對環境的干擾最小,就需要對當地的生態環境有更加深入的認知,并且盡可能地以兼顧藝術和科學的方式來區分人工和自然環境,以此來闡釋和凸顯猶他州獨一無二的美。

零星殘留的甘伯爾橡樹群被重新融入到擴展后的種植方案中,突出了本地植物群落的重要生態功能,并展示了種植景觀與自然景觀的交界面。另一個重要的事實是,通過緩和土地坡度和種植植物,該地90%受到干擾的土地均重新恢復到了天然的狀態。

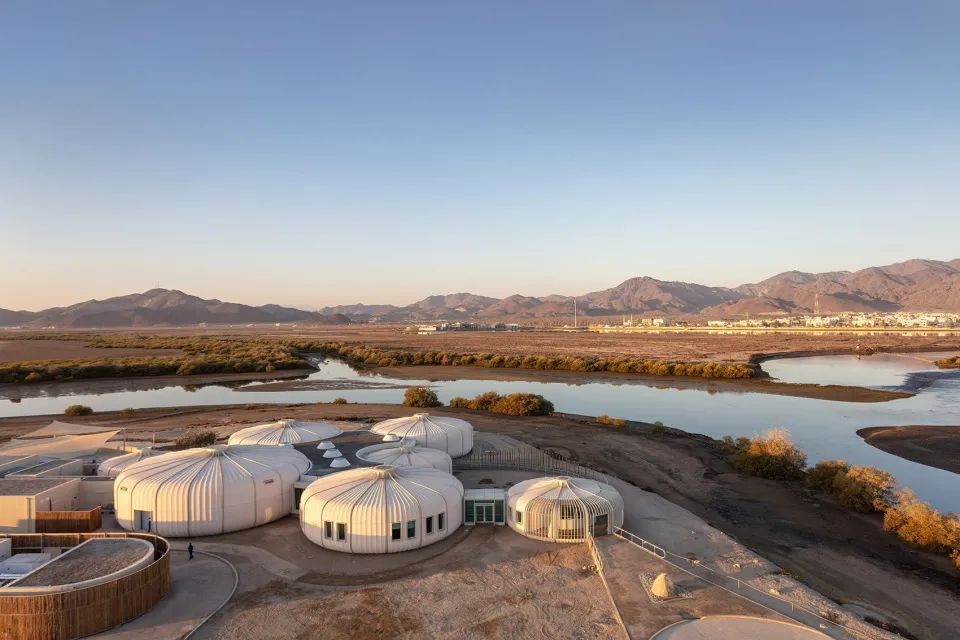

06 卡爾巴海龜和野生動物保護區,阿聯酋

Hopkins Architects

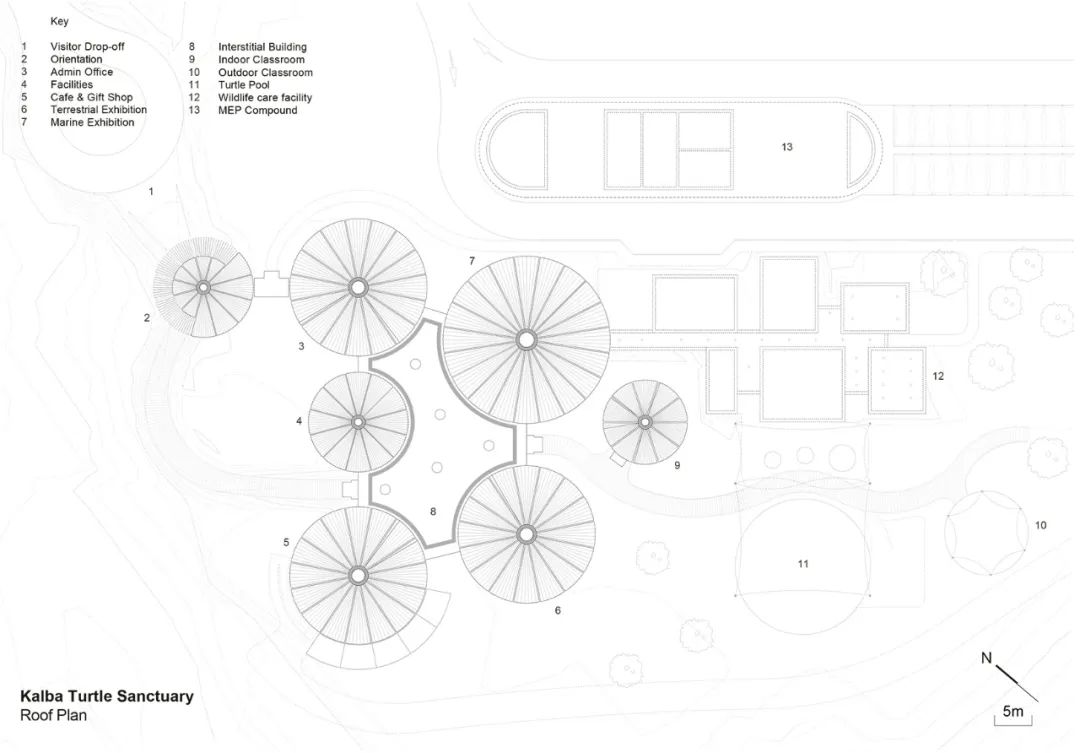

Khor Kalba海龜和野生動物保護區位于海灣最敏感且生物多樣性最豐富的自然保護區之一,它由一組圓形建筑構成,為海龜和瀕危鳥類的康復和培育創造了場地,并與當地的專業組織建立了合作關系。

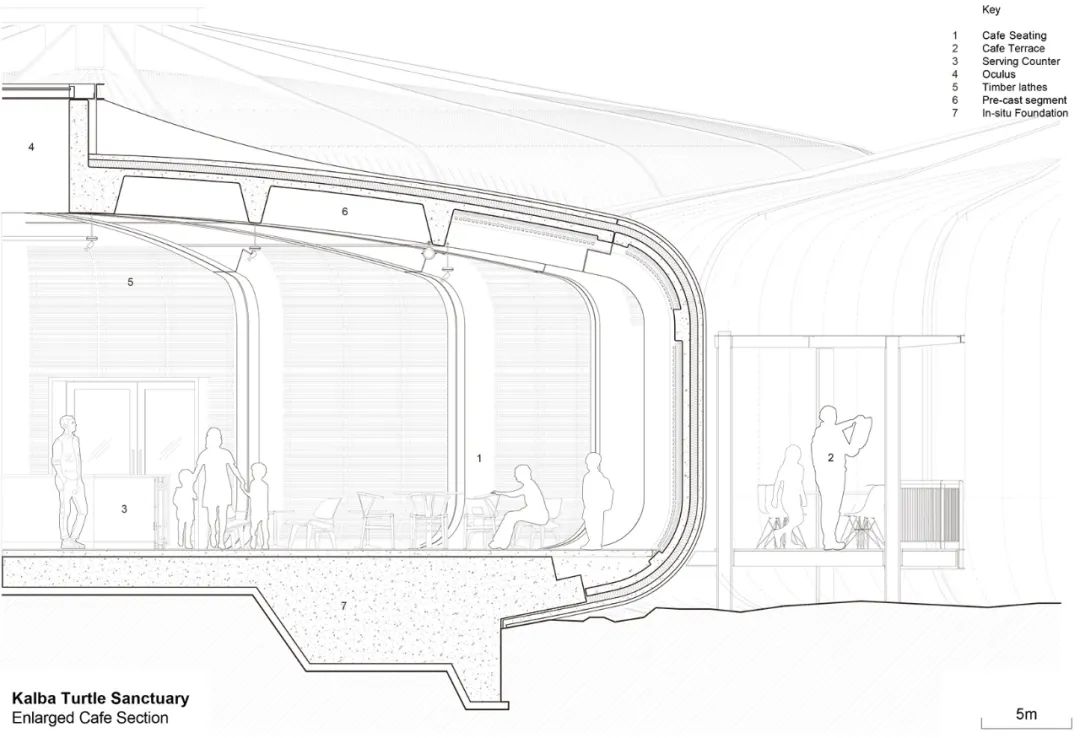

游客中心由7個相互連接的艙體和張拉結構組成,同時設有一個露臺,可將紅樹林和遠處山脈的美景盡收眼底。中心內部包含了水族館、展覽區域、游客設施、工作人員辦公室、獸醫設施、教室、禮品店和咖啡館。

一條精心設計的自然小路將引領游客們探索保護區內原生紅樹林和灘涂的生物多樣性,并觀察生活在其中的一系列物種,包括海龜、黃貂魚、瞪羚和稀有的阿拉伯科拉德翠鳥。

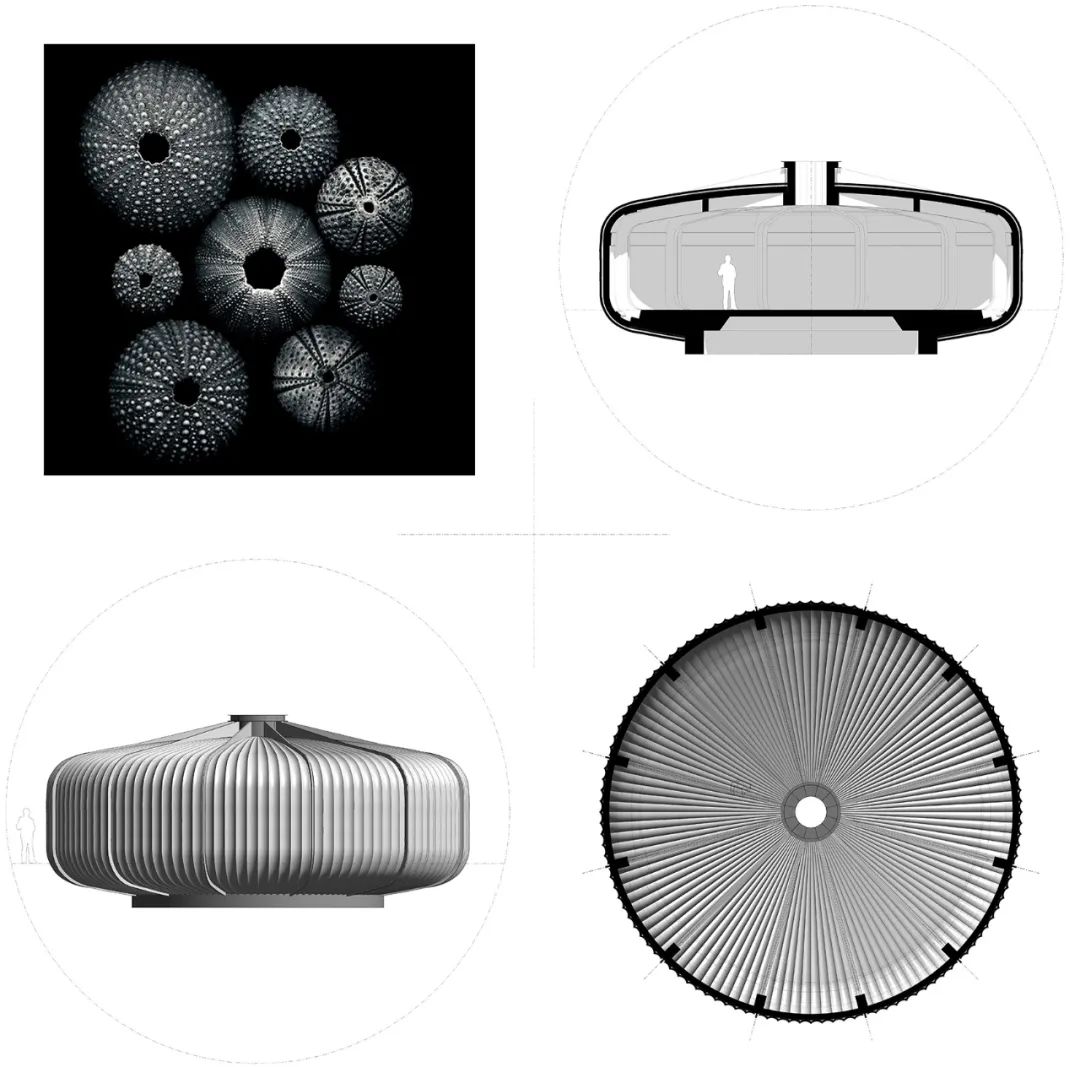

艙體的幾何形狀受到了海膽外骨船的啟發,并有意地與Buhais地質博物館的輪廓形成對應。艙體被設計為預制混凝土結構,簡單而堅固的底盤被抬升于潮沙地點,以最大限度地減少對既有地形的破壞。

菱形的艙體將游客們引入一個戲劇性的、半封閉式的空間,起到了定位和導向的作用。該艙體設有面向主要景觀的玻璃窗,海岸的淺色調和從天窗照進來的光線共同營造出柔和的室內氛圍。

Hopkins Architects負責人Simon Fraser表示:“在這樣一處場地上做設計是一次極為難得的機會,我們為Buhais地質博物館設計的開創性圓形建筑形式也同樣非常適合這一豐富的生態環境,這主要取決于它們能夠輕盈地與地面相觸碰。我們用當地廢棄貝殼制成的柔軟的扇形預制覆層對該原型進行了改造,使其與海洋環境相呼應,呈現出更加柔美、與周圍環境更加協調的外觀。”

參考文章:

1.https://www.gooood.cn/"叢林學校”一珀斯動物園猩猩展區

2.https://www.gooood.cn/‘TIJ觀鳥屋

3.https://www.archdaily.cn馴象師及其大象的住房

4.https://www.archdaily.cn犬舍,高目建筑

5.https://www.gooood.cn/猶他州自然歷史博物館

6.https://www.gooood.cn/卡爾巴海龜和野生動物保護區

7.https://mp.weixin.qq.com/s/EYJMYxRmWd7P9cp0dAqHlw

內容經授權轉載自“匠山行記”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網