凡音之起,由人心生也。

人心之動,物使之然也。

感于物而動,故形于聲。

——《禮記?樂記》

2019年4月,我們作為策略定位和設計顧問參與上海音樂廳(以下簡稱“音樂廳”)為時18個月的修繕工程。

△上海音樂廳大廳??

△上海音樂廳大廳??

這次修繕于2020年9月結束,而時至今日(2022年8月),我們依然和音樂廳管理團隊同力協契,用心經營,按照我們的初心和計劃,為了共同的理想和目標,持續每年打造推出一兩個新產品,努力保持這位92歲“老人”的青春與活力。

建筑從不會老,需要更新的是思維和認知。——李楠

△“消失”的大廳座椅“原貌”歸來

△“消失”的大廳座椅“原貌”歸來

“平移”

關于音樂廳,最為傳奇的一段歷史便是“平移”:當時上海市政府決定對市中心進行綜合改造,其中一個重點項目就是把從虹橋機場至外灘的延安路整體拓寬,而音樂廳剛好處在拓寬路線上。

2002年9月1日音樂廳歇業,同年12月平移工程開始,經過200個日日夜夜,音樂廳整體向東南方向移動了66.46米,并抬高3.38米,抵達現在的位置。

△當年《新民晚報》報道圖片

△當年《新民晚報》報道圖片

平移的過程十分順利,由于精密計算,計劃周全,基本沒有遭遇什么突發問題或難以解決的狀況。磚木混合結構,最怕搖晃散架,于是用大量鋼架分別從內、外把每一堵墻撐住,再從建筑底部切割,然后用千斤頂將建筑物頂升起來,再用鋼筋混凝土做一個新的底盤承托并固定整個建筑物——

是不是聽起來原理也是相當簡單樸素,感覺和過家家搭個筷子屋,固定結實后再用鏟子鏟起來換個地方差不多——

然而事實是,這座重5650噸的老建筑平移成為當時上海歷史上耗資最多、規模最大的文物保護建筑平移工程,也是上海科技成果領域的一顆耀眼之星。

△“特殊工藝”使建筑外立面煥然一新

△“特殊工藝”使建筑外立面煥然一新

修舊如舊?or 整舊如舊?

在中文語境的歷史建筑保護領域,“修舊如舊”幾乎成為運用次數排名首位的高頻詞匯,經常見諸于媒體和報端。然而,早在1951年,梁思成先生在清華大學講課時就曾說過:“整舊如舊”與“修舊如舊”不可混為一談。

“整舊如舊”重點是保持古建的原結構、原形式;而“修舊如舊”來自造假古董的“作舊”手法。

1964年《威尼斯憲章》提出“真實性”(authenticity)等要求,要求“補足缺失的部分,必須保持整體的和諧一致,但又必須使補足的部分跟原來部分明顯區別,防止補足部分使原有的藝術和歷史見證失去真實性。”

△1964年《威尼斯憲章》編寫核心團隊合影

△1964年《威尼斯憲章》編寫核心團隊合影

我國的主要官方條例和準則中,也從未將“修舊如舊”列入其中。1982年《文物保護法》中規定“對不可移動文物進行修繕、保養、遷移的時候,必須遵守不改變文物原狀的原則。”?并未提及“修舊如舊”作為原則或是“作舊”作為修復方式。

或許是“修舊如舊”這樣的四字表達,朗朗上口,更具有成語般的簡潔流利、意味深長和獨特的歷史語言魅力,反而“真實性”、“完整性”、“可逆性”、“可識別性”等國際準則,因為直譯而不具備這種語言上的優勢,因此在大眾參與的文化傳播中,導致聲韻和諧的詞匯“修舊如舊” 使用謬誤,并持續影響著大眾傳媒對保護工程的認知。

2020年9月,“整舊如舊”的音樂廳,作為上海的文化地標之一,在經歷了修繕后煥發新生、華麗歸來,繼續講述她的傳奇經歷和上海這座海派城市的文化故事。

△大廳座椅細節

△大廳座椅細節

△東廳水磨石地面修復,還原成1930年原跡

△東廳水磨石地面修復,還原成1930年原跡

△1F南廳

△1F南廳

△2F南廳

△2F南廳

△2F東廳

△2F東廳

△1F西廳過道

△1F西廳過道

△1F西廳

△1F西廳

△1F貴賓室

△1F貴賓室

△1F女衛生間

△1F女衛生間

△2F男衛生間

△2F男衛生間

除了2000平米的“文保區域”,另外還有“非文保區”,

一半文保,整舊如舊;一半擴建,古木新生。

△非文保區域B2小廳重新裝飾裝修

△非文保區域B2小廳重新裝飾裝修

△B2咖吧

△B2咖吧

△B2觀眾休息區

△B2觀眾休息區

△B1演員休息區Green room

△B1演員休息區Green room

△B1大化妝間

△B1大化妝間

整舊如舊? 夠不夠?

衣服舊了要換新,城市舊了要更新,然而“更新”并非僅僅是指物質環境的改善。吳良鏞教授把城市比作有生命的機體,需要新陳代謝,但是這種代謝應當像細胞更新一樣,是“有機”的,而不是“生硬”的舊城改造。

“有機更新”更加強調“以人為本”,即按照人的基本生活需求,社會需求和精神需求,把城市看作動態發展的有機體,其自然生長、生存規律需要尊重符合城市中人的生活需求變化,符合活動所應具備的尺度和功能,符合城市的發展速度和規模,從而產生更廣泛的社會與經濟復興意義,并可持續發展。?

按照這個脈絡,我們的上海音樂廳,它的城市職能和市場角色定位又該有哪些針對性策略呢?

△上海音樂廳與同類競品的對比調研

△上海音樂廳與同類競品的對比調研

縱觀上海音樂廳(以下簡稱“音樂廳”)與其他類似競品演藝空間(上海大劇院,東方藝術中心,上海交響樂團音樂廳等)相比,無論是建筑體量,建聲硬件,觀眾席位等,統統不占優勢。

它的真正優勢是“地段、歷史和聲譽”——中國第一座音樂廳;被譽為”上海的巴黎歌劇院“;上海市民喜愛的“城市音樂客廳”;人們心中的古典樂圣殿;見證了中國文藝的興盛繁榮......

然而作為演出場地,如果僅僅在演出時段開放,人們需要身著華服,走上高高的臺階,來聽一場古典音樂——這樣的習慣設定模式和傳統互動方式,是否有點可惜,是否適應現代生活的需要,又是否揚長避短的發揮了她的最大價值呢?

音樂到底應該是“曲高和寡”還是“普渡眾生?

我們不禁要問:上海音樂廳,歷經90年滄海桑田,她在上海這座城市的文化屬性和全新職能究竟應該是什么?

建筑從不會老,需要更新的是思維和認知。

將原本只有演出時段才開放的“音樂圣殿”打造成“目的地”式表演藝術中心——真正的美不是殿堂里高高掛起的金絲裱框藝術作品,而是黃昏時分升起的炊煙和遠方悠揚的晚鐘,是靜謐夏夜里螢火蟲照亮的夜空…

如果你認為藝術高高在上,那是因為你和藝術不熟。

“Music for?everyone.”

這是我們給音樂廳的slogan,代表我們共同的心愿:音樂廳不是“殿堂”,而是滋養千家萬戶的平臺——

姿態何其優雅~

音樂是屬于群眾的,這是人人有份的。——威爾第

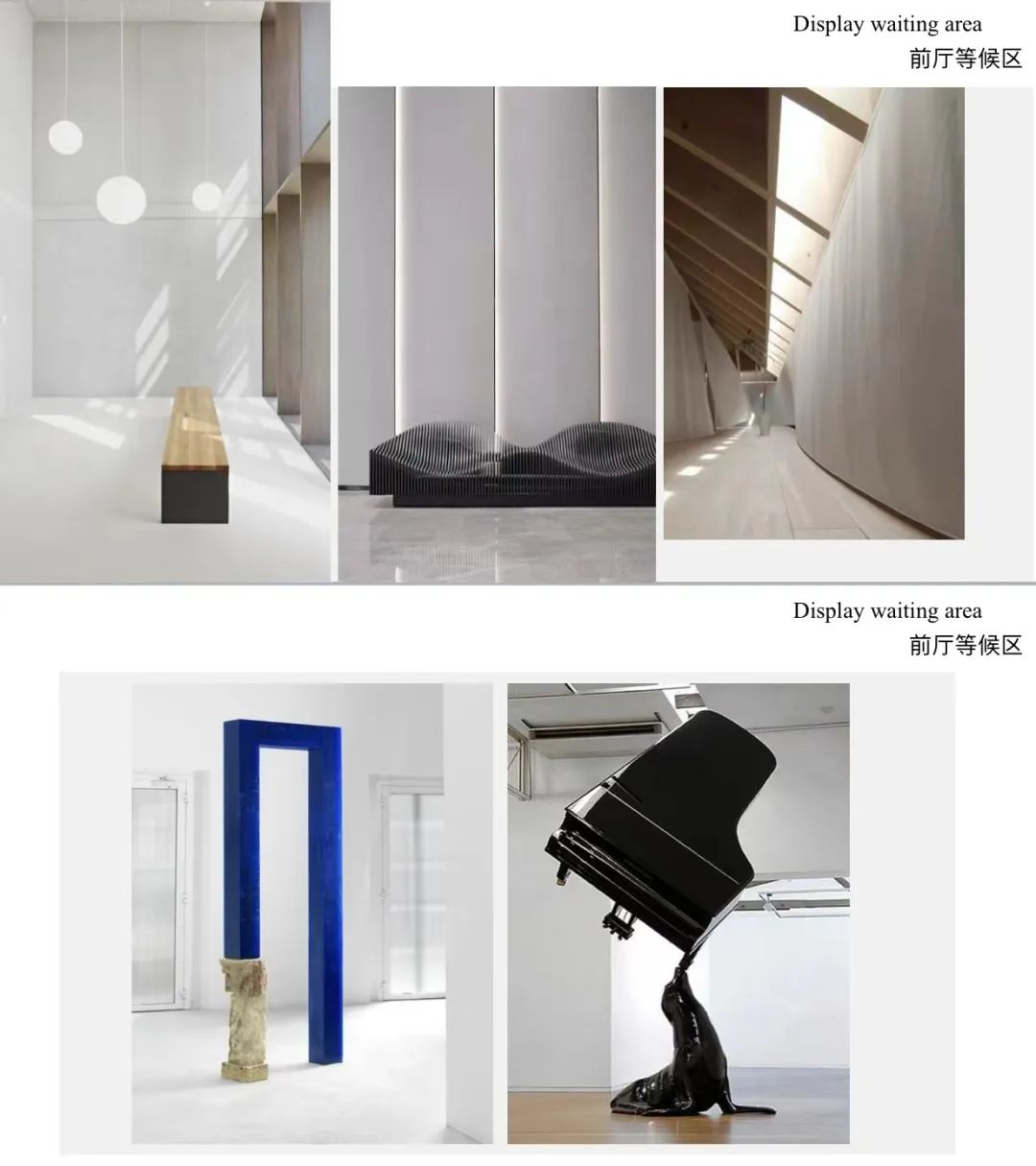

除了演出時段觀眾可以觸及的區域,音樂廳該有深藏閨閣的鮮活風姿~

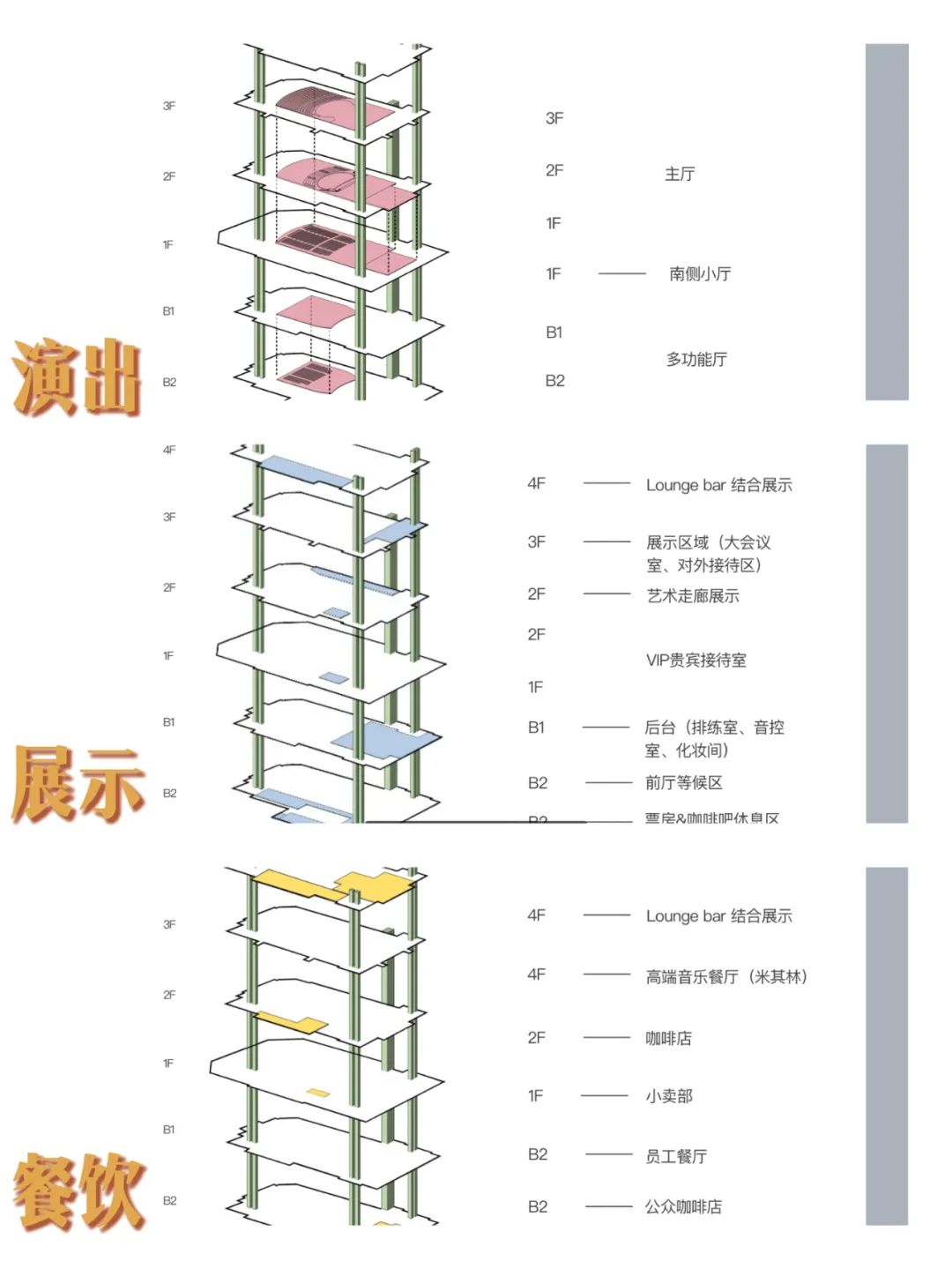

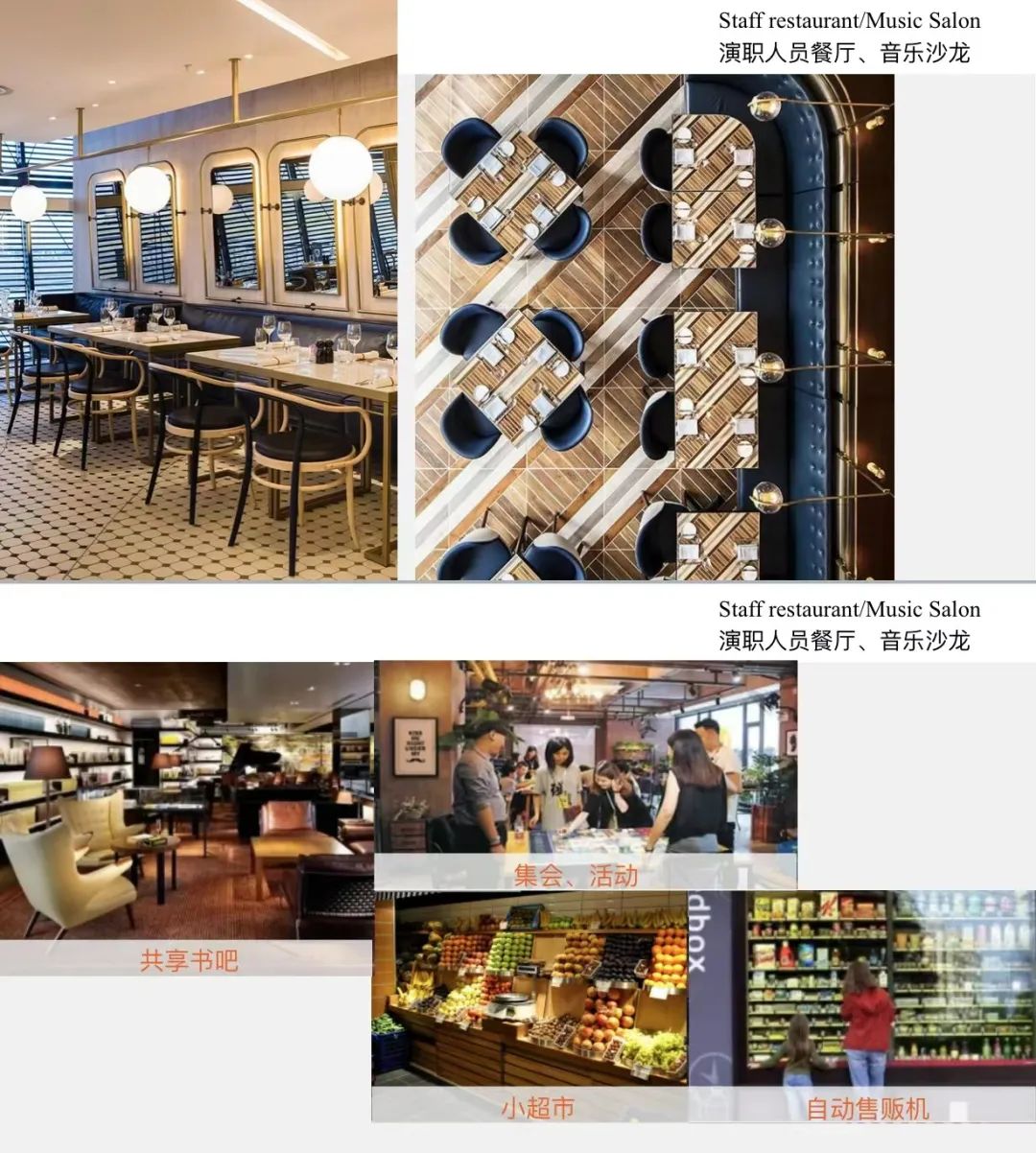

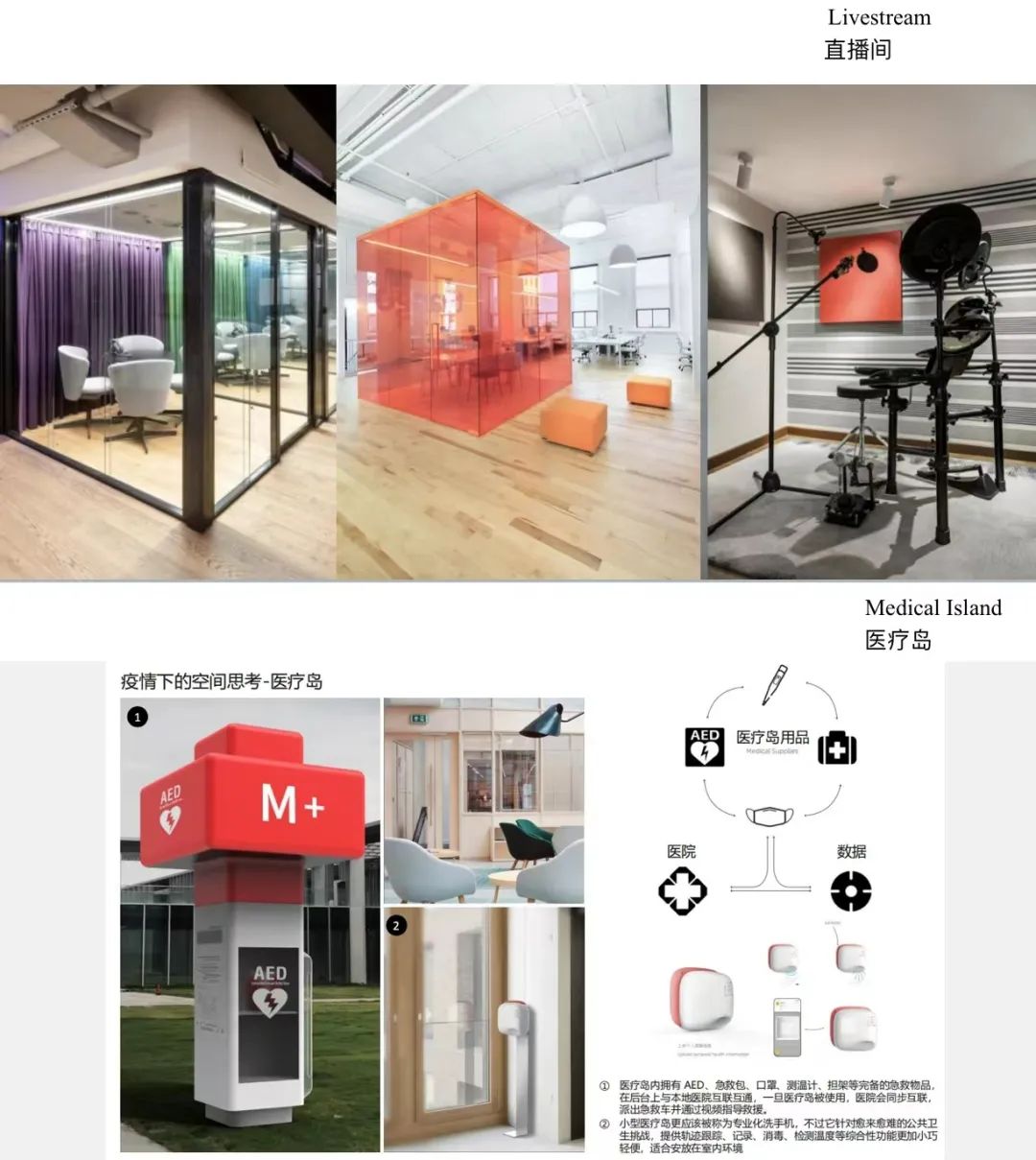

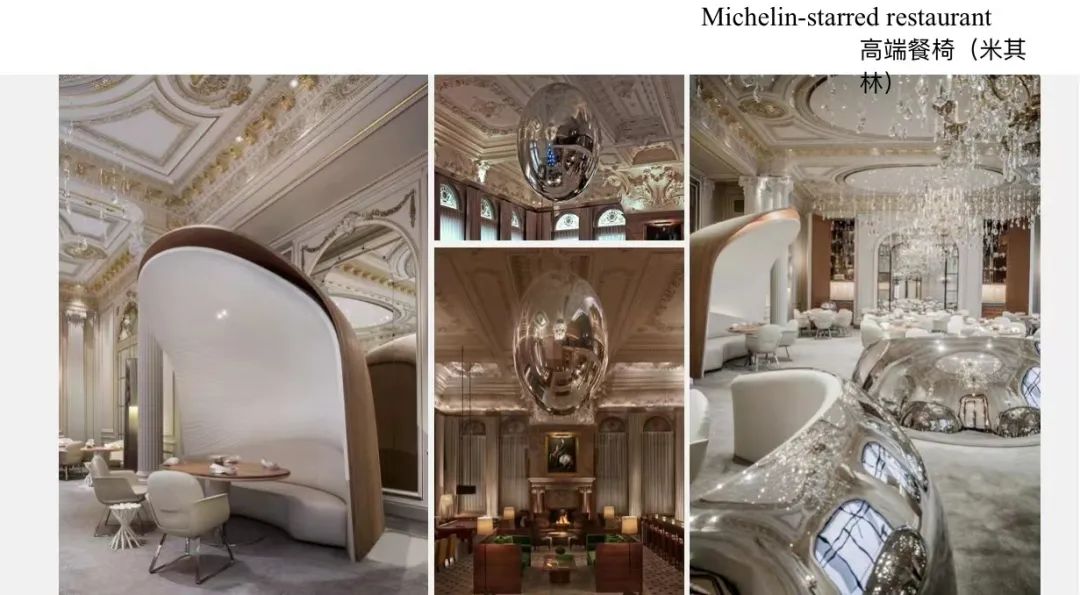

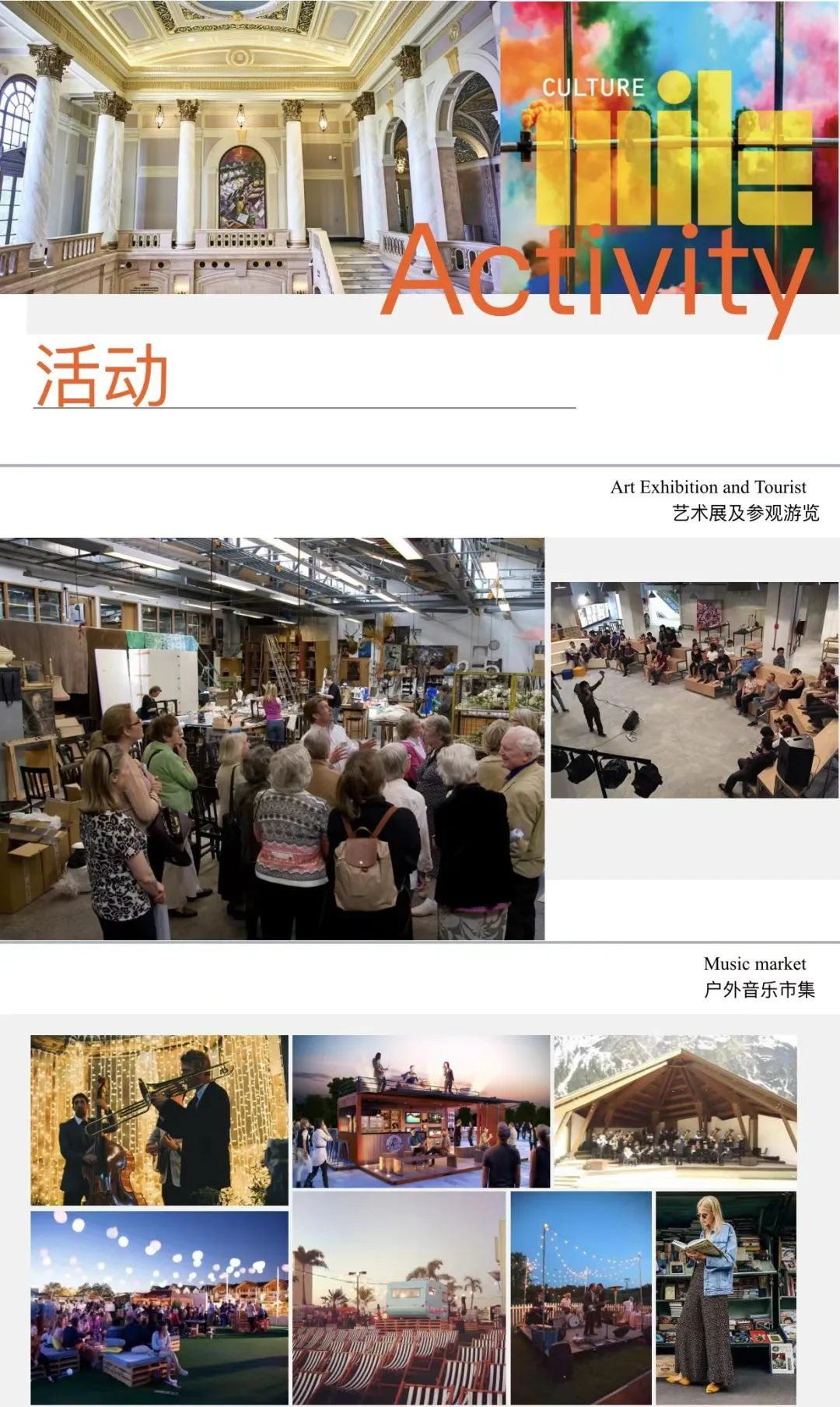

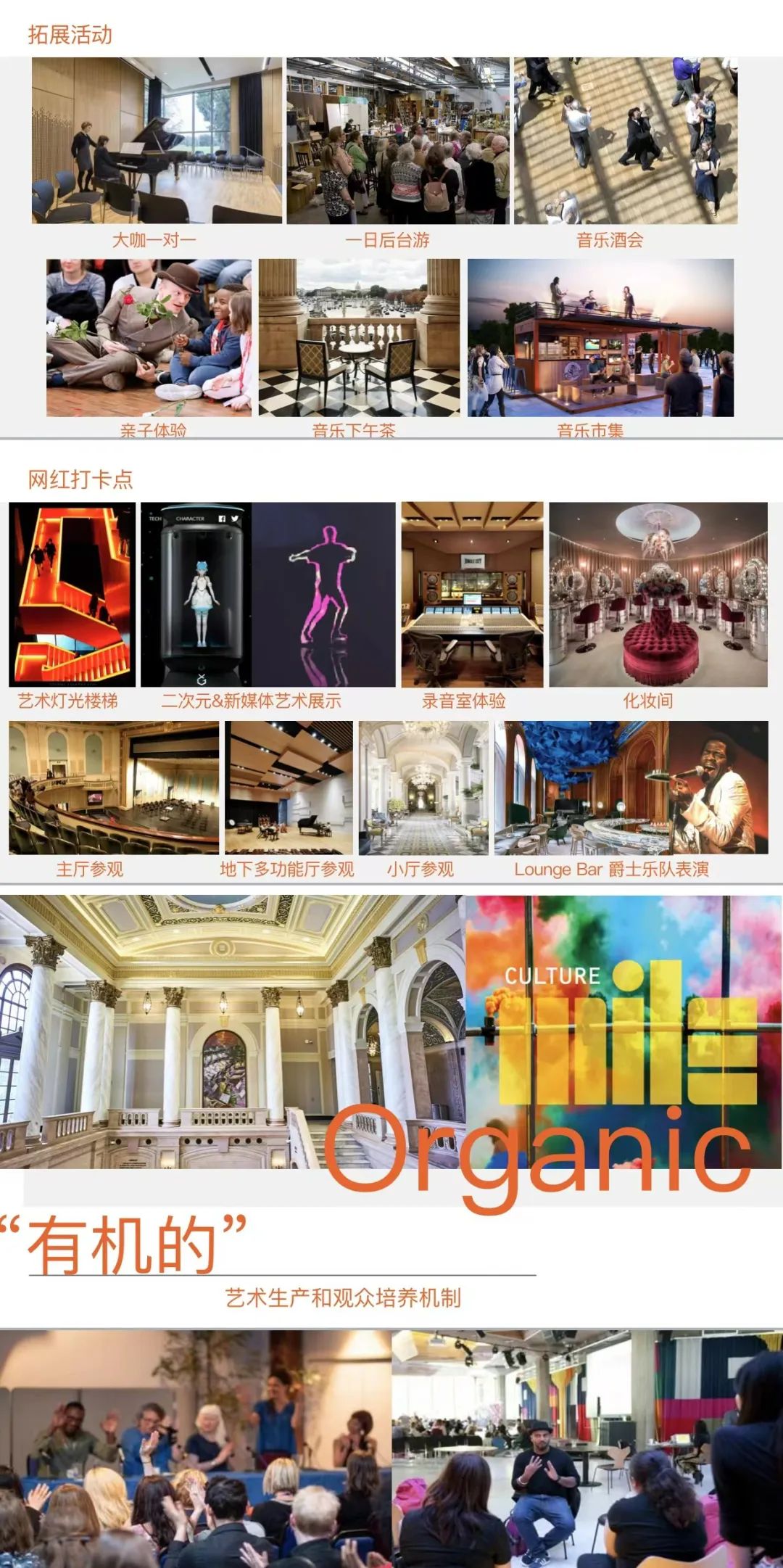

首先把音樂廳按照“演出”、“展示”、“餐飲”三大主要功能板塊,經打散分布在全部6個樓面,使其每個平面都成為復合空間;

接著,按照縱橫交錯維度,排兵布陣:

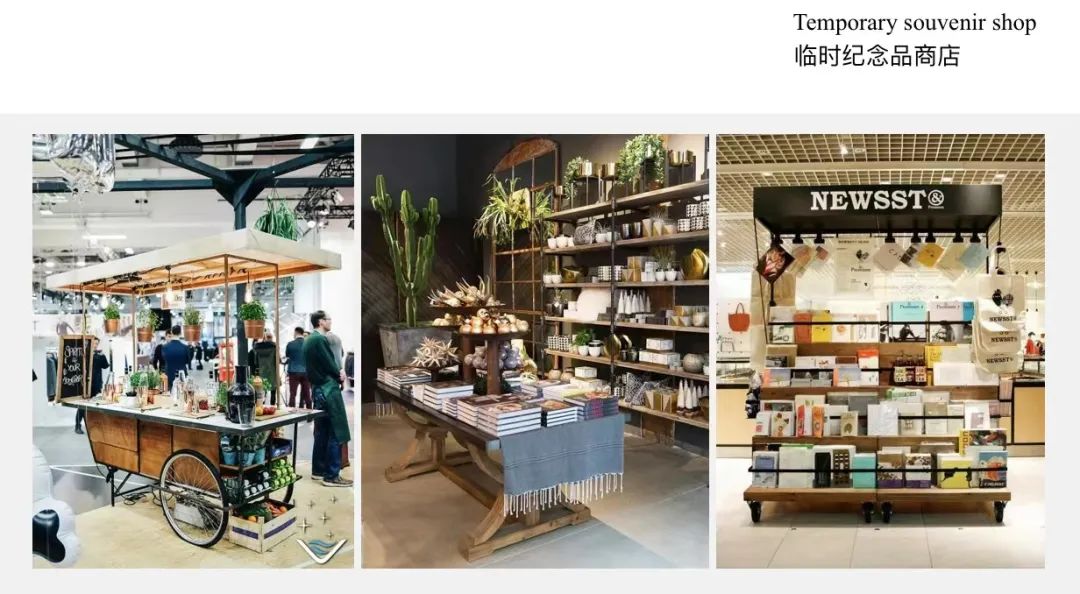

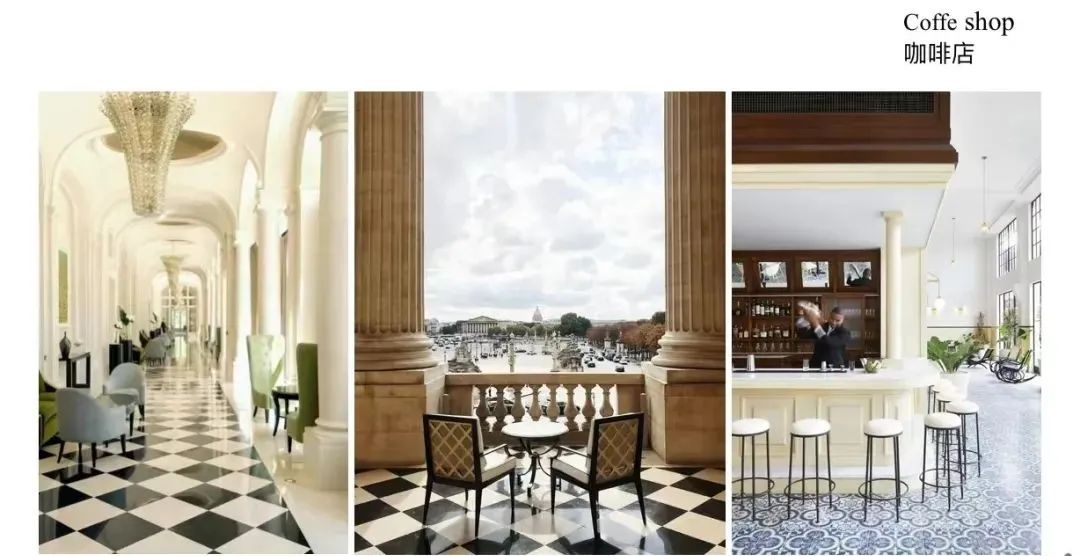

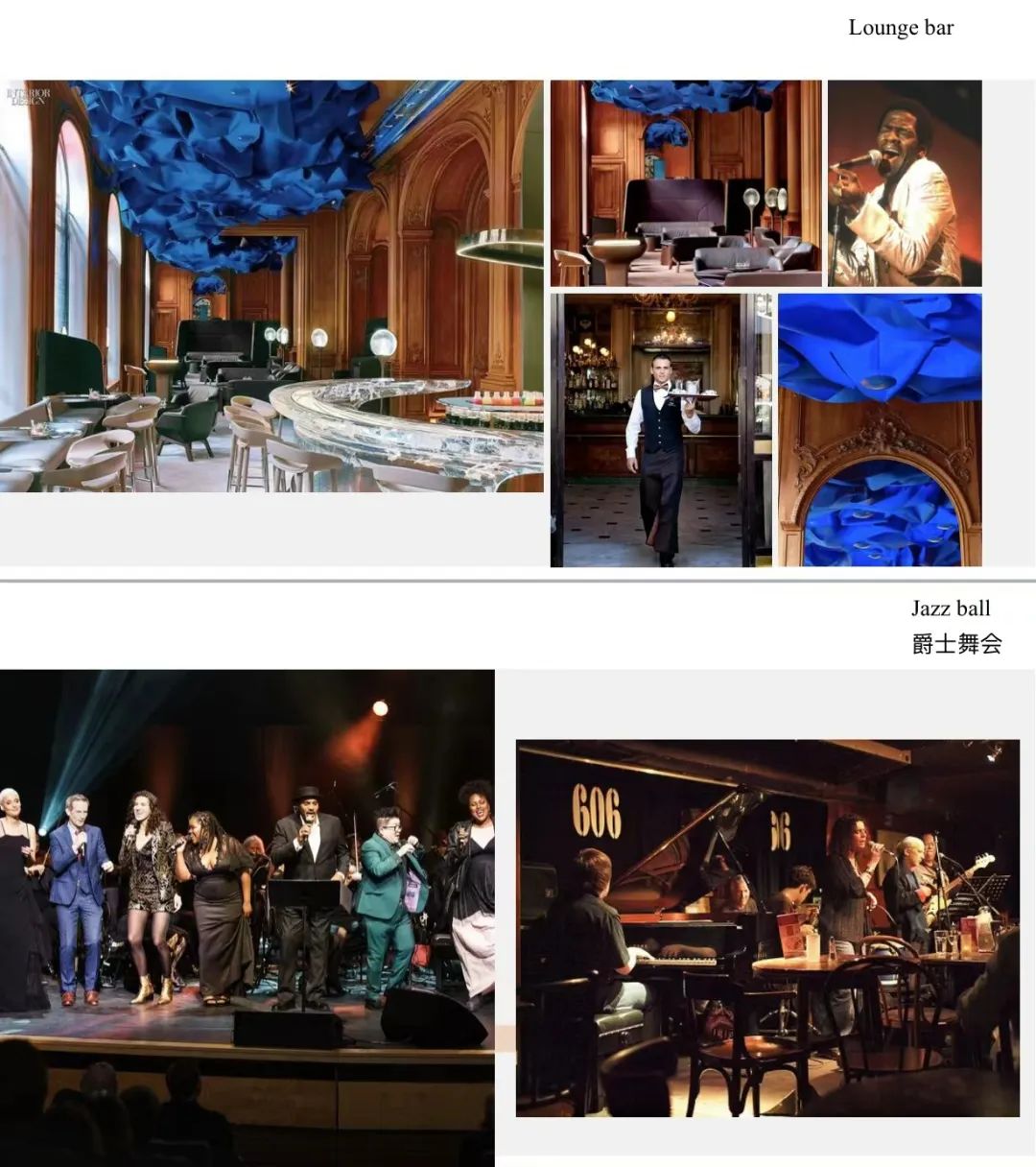

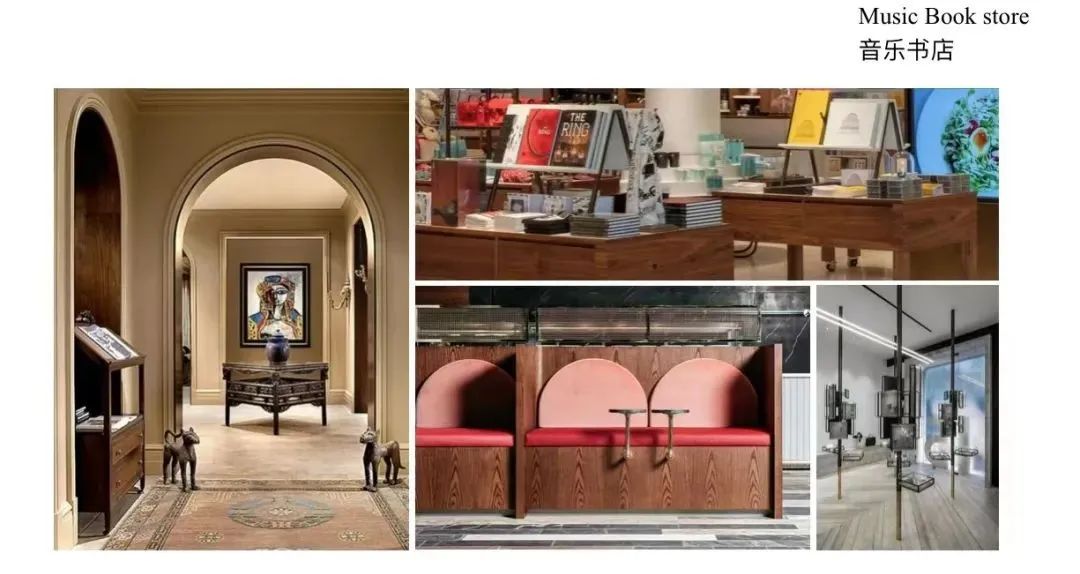

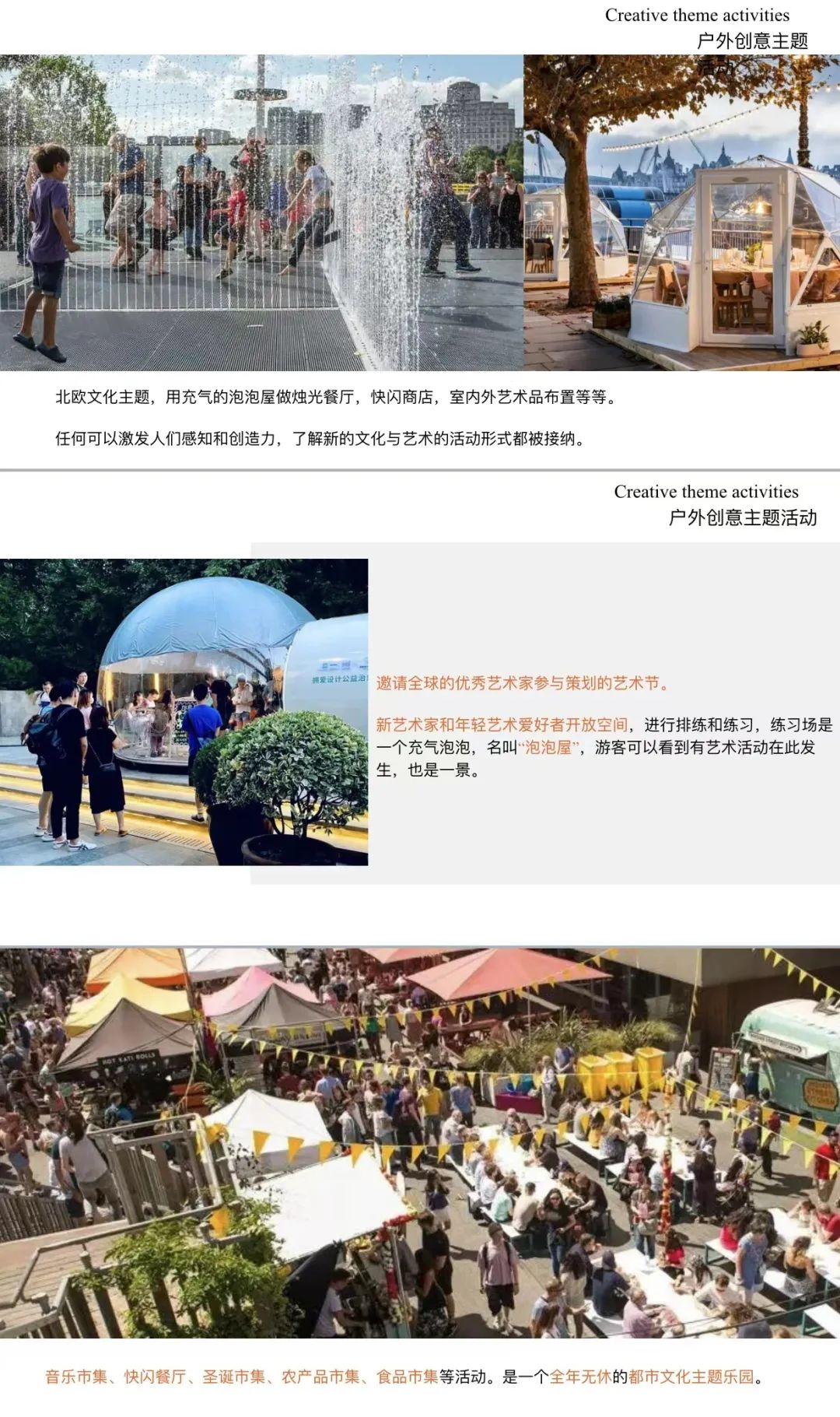

在計劃中,我們大家有事沒事到這里來喝下午茶,泡咖吧,希望年輕人來打卡,希望這里親切,時尚,友好,好玩,充滿獨樹一幟的吸引力和不可替代的魅力。

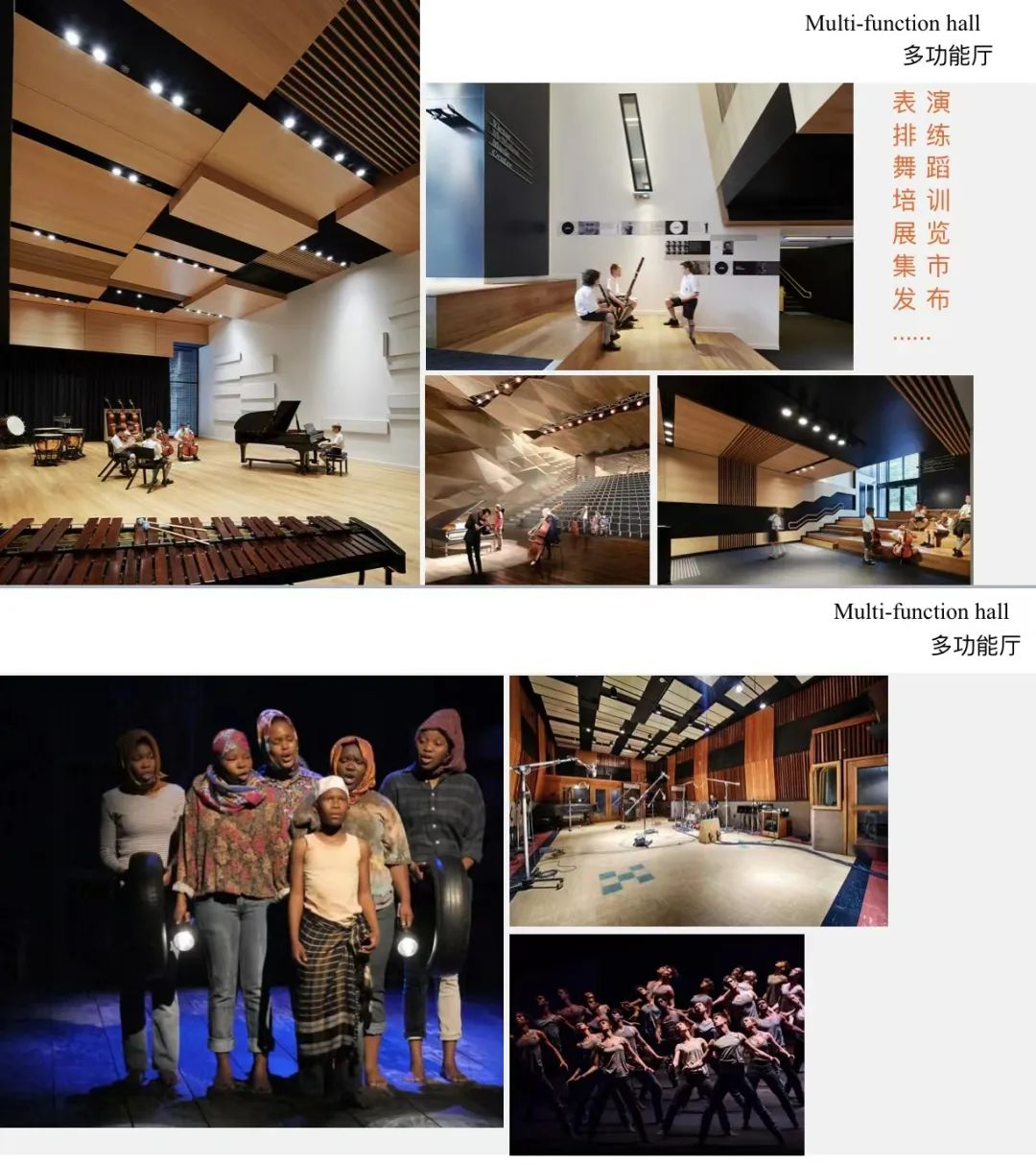

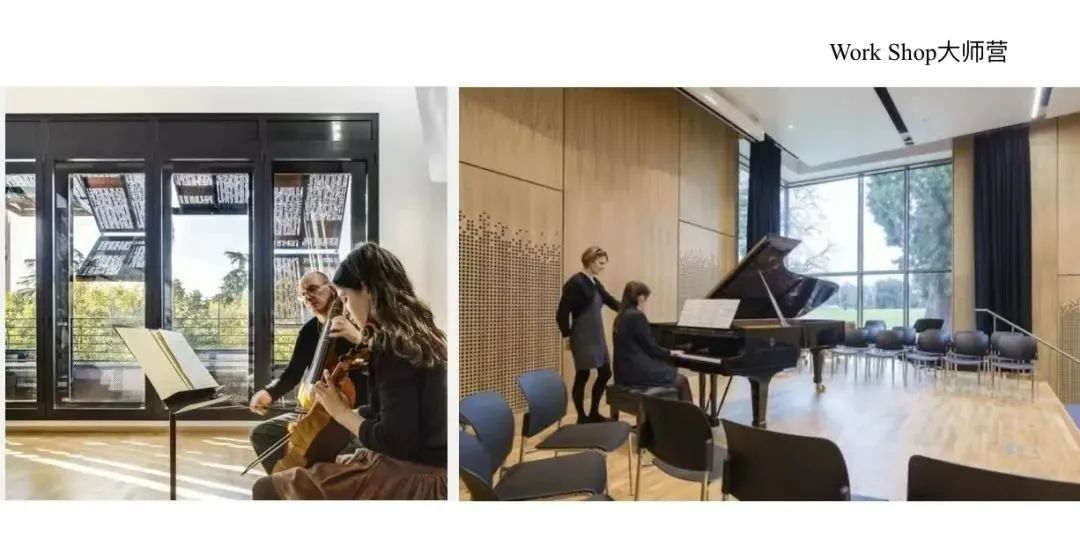

另外,我們給音樂廳一些新建空間重新做了定位,比如“大師營”、“Master 1 to 1”——大師來演出,給仰慕者提供一個親密接觸,1對1指導的機會;

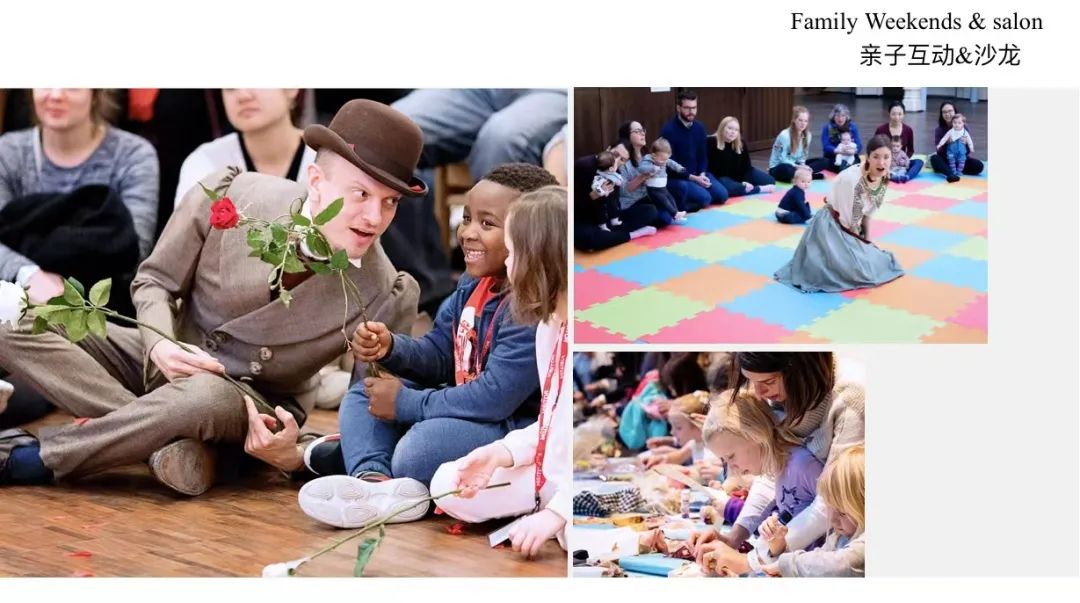

另外還有孩子的小班音樂教學,音樂主題活動、沙龍......這些非常適合零碎時間去參與,而且參與度極強。

從水平到垂直,室內到室外,常態到間或,以觀眾的體驗為導向,管理流程、制度、現場規范,一切皆為吸引觀眾反復再來作為設計出發點。

開放式空間,自主策劃內容,多元和包容性,藝術生產和觀眾培養機制,大量開發合作伙伴......

最終,“目的地”式的藝術集群運營模式將讓藝術真正融入大眾生活。

其實,人人都是藝術家

項目名稱:上海音樂廳更新工程

甲方單位:上海音樂廳

項目地址:上海

設計顧問:李楠

軟裝陳設:上海李杜設計

項目負責:李茂清

竣工時間:2020年9月

攝影:阿駿

內容經授權轉載自“李杜設計”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網