當手冢治蟲將電影手法帶入漫畫的那一刻,日本漫畫從此走向新的紀元。

而當大友克洋的經典名作《阿基拉》于1988年上映時,世界開始承認了日本動畫。

《阿基拉》

莫比斯曾說:“我一直把大友克洋的漫畫擺在我工作臺的左手邊,那是靈感的來源”。

大友克洋雖然厲害,但也有爭議。

與許多藝術風格強烈的大師一樣,他們重形式,輕故事。

比如,他拍的《蒸汽男孩》有長達9年的制作周期,高達24億日元的制作經費,但反饋卻一般。

評論雖兩極分化,跟不上時代的說法也不絕于耳,但唯獨一樣世人公認,他堪稱某種方面的極致。

最近,大友克洋說要醞釀新作,期待的同時,也與大家一起聊聊這位藝術家吧!

提起大友克洋,大多人知道的是《阿基拉》。

雖因動畫電影出名,但不可否認的是,大友克洋首先是一位杰出的漫畫家。

大友克洋部分作品

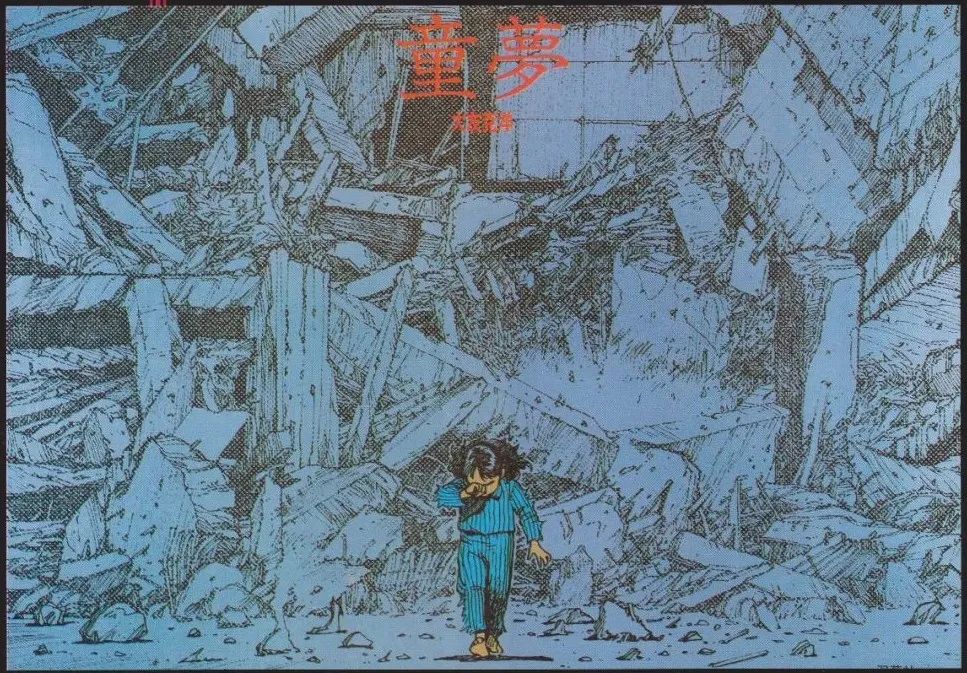

他的漫畫成就斐然。1983年就憑借《童夢》獲得了第四屆日本SF大賞,該獎原本只頒發給科幻小說作者。

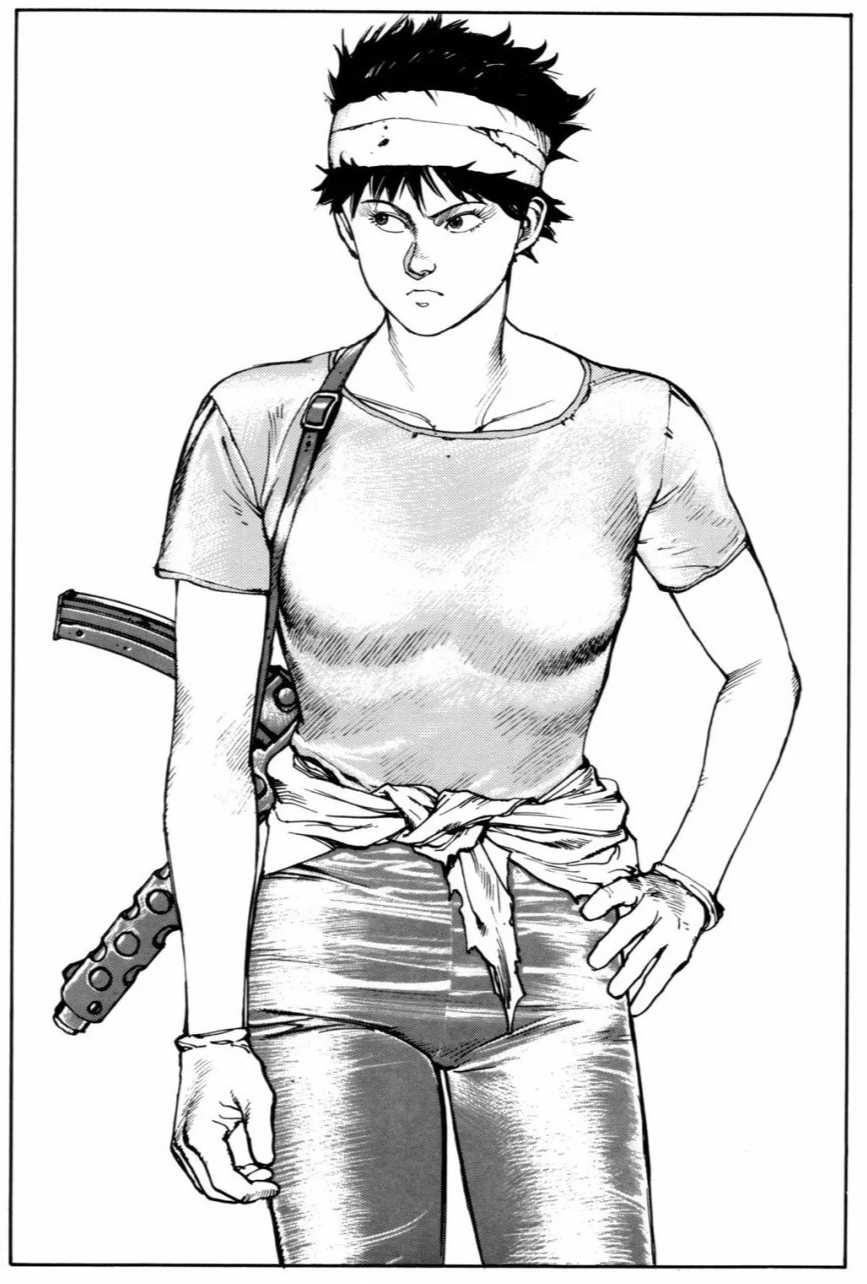

《童夢》“日本漫畫分為大友之前和大友之后。”日漫評論家米澤嘉博的盛贊,也證明了他在日本漫畫界的地位。比起手冢治蟲卡通化的漫畫風格,大友克洋更偏向寫實主義。大友克洋說:“我的漫畫,在人物、背景的細微部分都畫得非常真實,不會給人平板的感覺,而是有深度的空間,產生懾人的真實感。”寫實首先表現在人物上。大友克洋并不想要美化眼前的一切,而是能真實則真實,甚至不惜丑化角色形象。?

除了人物,漫畫里有著幾近繁復的細節,精細程度令人咋舌。

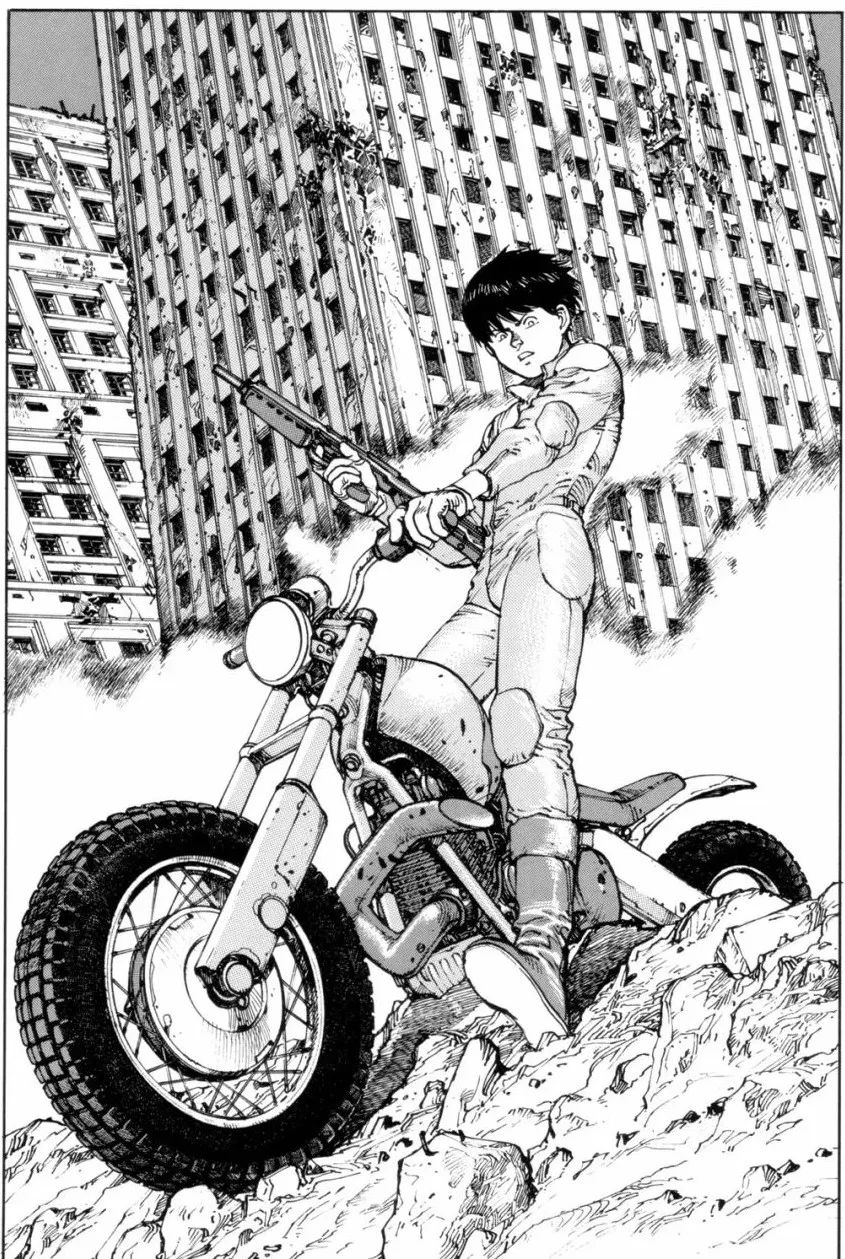

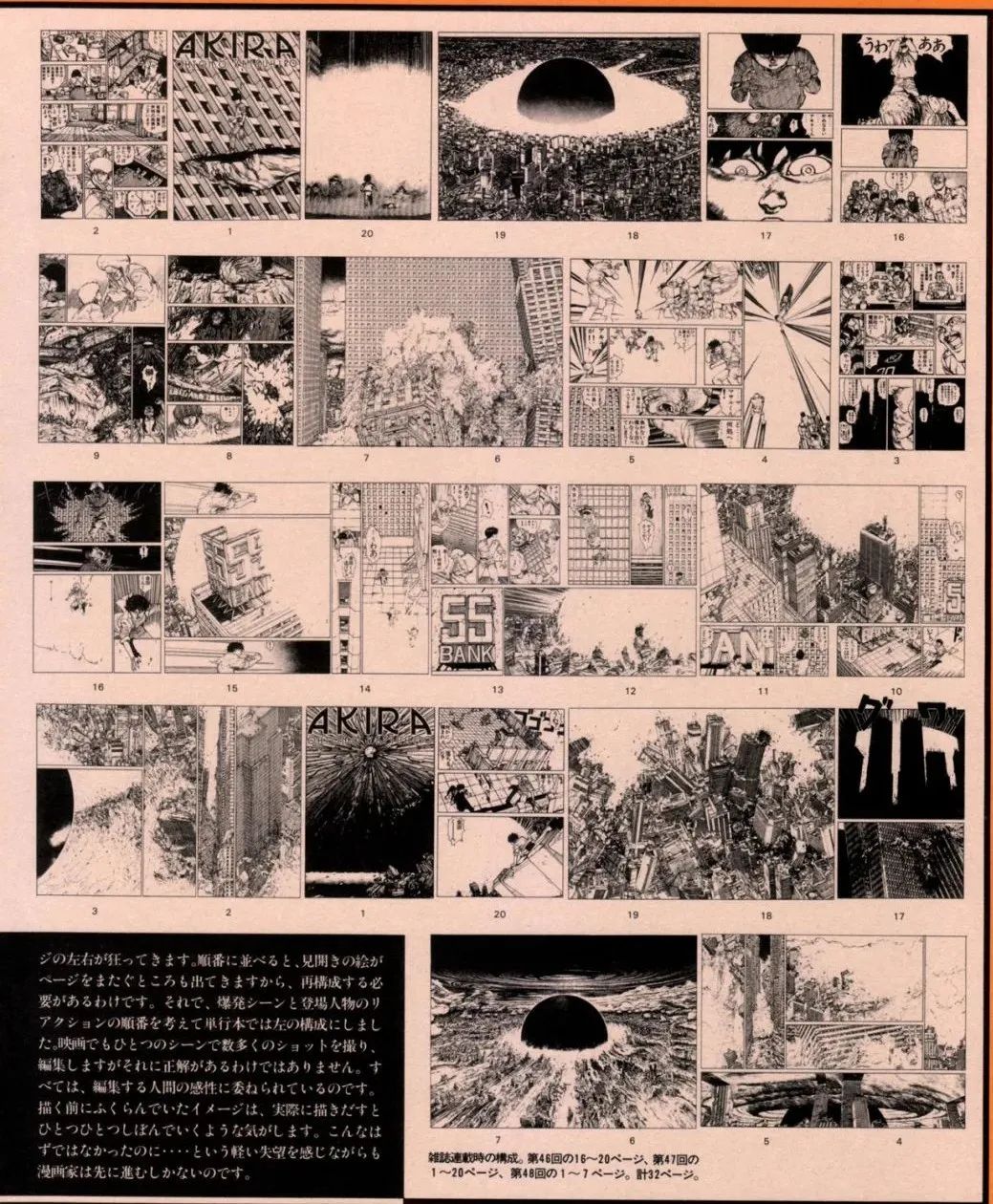

在《阿基拉》漫畫中,有一段對于東京爆炸場景的描繪,大友克洋用全無對白的數頁,專門描繪東京的天崩地裂。

繁復的細節,連綿不絕的氣勢,大友克洋本身的炫技,對于讀者而言也是一種酣暢淋漓的享受。作為同樣是動畫導演之一的宮崎駿,喜歡表現動態。在《龍貓》中,小小的樹苗陡然間幻化成參天大樹,那種瞬間爆裂出來驚異感和愉悅感,是天才的大手筆。

《龍貓》的動態是宮崎駿的絕活而大友克洋呢,則是一種關于速度的靈感,對于喜好毀滅一切的人,爆炸自然是一種極端的速度。

《阿基拉》動畫對于速度感的打造?寫實的人物,事無巨細的背景繪制,如同電影鏡頭一般的效果呈現,緊湊精準的透視連接,大友克洋以一己之力,改變了整個日本漫畫行業的敘事風格。

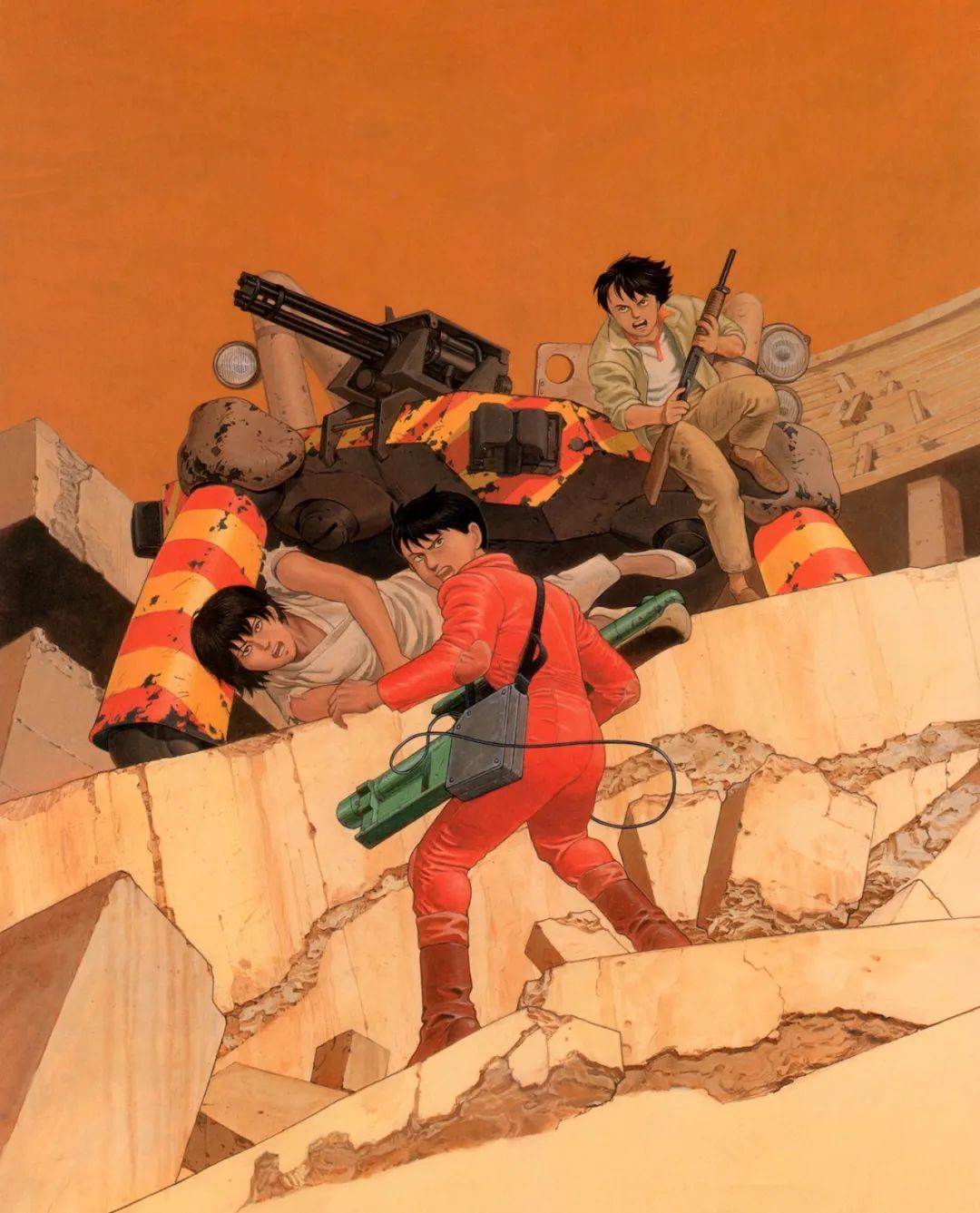

“?我想毀滅世界。”大友克洋這么說了,他也在《阿基拉》這么做了,或許了解《阿基拉》才可以真正了解大友克洋。作為“日本動畫的分水嶺”,1988年的《阿基拉》的制作過程堪稱夢幻。《阿基拉》講的是為了掌握更先進的力量,政府研究“阿基拉”的能量,然而實驗體鐵雄卻控制不了體內力量,從而讓東京遭到再次毀滅的故事。

它的制作團隊堪稱一支夢之隊。七大鬼才監督的福島敦子,著名原畫田中達之,《人狼》導演沖浦啟之,以及開車導演梅津泰臣等等。

除了夢之隊,投入也出奇的高,制作費用高達11億日元,在當時已是天價。既有天價,該考驗的應該是耐心了。大友克洋索性用最原始的一拍一模式,即每秒24張作畫,總時長超過124分鐘,原畫超過15萬張。要知道,2001年上映的宮崎駿的《千與千尋》也才11萬張。

《千與千尋》為了追求真實性,《阿基拉》優先請了配音演員根據劇本進行配音,動畫師們再根據配音進行繪畫。先配音,再作畫,工作量又再度增加。

精致的作畫背后,其實是一種對真實感極致的追求。

玻璃窗上的廣告文字,停在酒吧外的破汽車,閃過的鏡頭里只有暫停放大才能發現的帶血手臂,以及游走在車尾后面迷幻的光線...細節中藏著更多細節。

在CG技術剛剛興起的當時,全部堅持手繪,這是難以想象的,而一切的想象和難度的高潮,也在影片后半段毀天滅地的情節上到達頂峰。無論是手臂變異爆炸前膨脹的筋脈,無處不在的霓虹燈最終化成的滾滾塵埃...

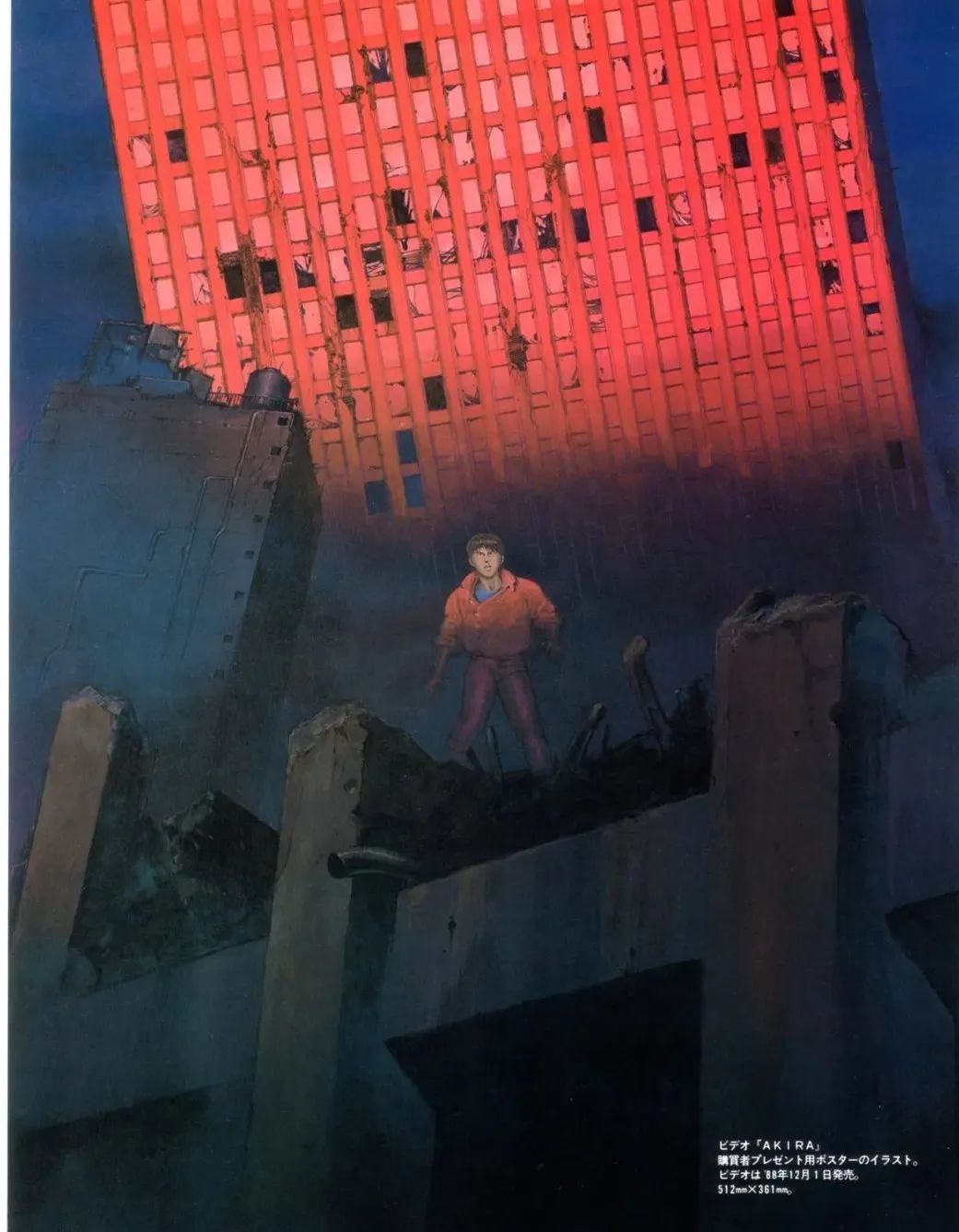

還是層層疊疊的高樓寰宇遮住的藍穹與暗夜、廢墟之上紅披風少年登頂時萬籟俱死的眼前...

這些細節的繪制,誰說不需要傾注極大的熱情和精力?而他們要的真實,還不是簡單的還原,而是要添加更多的混亂不堪。大友克洋說:“我要把《阿基拉》拍出一種混亂的感覺。”為了混亂,他要更注重細節、增加分鏡數、拍出速度感、讓所有東西像馬賽克瓷磚鑲嵌在整部作品之中。對于真實的極致還原,《阿基拉》就僅憑手和筆,完成了所有煙霧、爆炸、激光...等等的特效。

大友克洋手繪700頁分鏡既然真實而混亂的世界已經打造出來,接下來就是毀滅了。

有一句話叫 “毀滅吧,我累了。”現代年輕人的調侃和戲謔,卻可能是大友克洋當時真實的心境。試想想那時候,社會上的學生運動,經濟泡沫,恐怖主義、人群失落,混亂迷茫成為日本的情緒底色,是一場徹頭徹尾的心靈災難。

?陷入迷茫的鐵雄那時候,日本在文學界和電影界相繼出現的現象級作品《日本沉沒》后來還經過重拍,大受好評,沉沒情結之深可見一斑。

一個被海洋包圍的民族具有某種不穩定感,不踏實感,對日本而言,海洋不是邊界,而是包圍圈,既是生命之母,也是遠洋巨獸。

?《懸崖上的金魚姬》對海洋的多重情感

除了動畫片,特攝片《哥斯拉》也是用海洋里跑出的怪獸形象,外化了日本的核恐懼。

《哥斯拉2》島嶼隨時都可能被地震、大洋顛覆,個體也隨著時代浪潮沉浮,大友克洋的漫畫,不可避免地遭受影響,呈現出灰暗的格調。

《日本沉沒》再加上大友克洋本身有著強烈的反叛精神。比如,他不想遵循以前卡通化的風格,不斷強化寫實風格。比如《阿基拉》是因為對于《火球》的不滿才誕生,這是個相對隨性的產物。比如,從出道至今,大友克洋就非常熱衷于實驗性質的短片,如《機器人嘉年華》《回憶三部曲》《火要鎮》等等...均可以看出他的實驗精神。

《機器人嘉年華》

《最臭兵器》出生于迷茫的年代,大友克洋特別渴望日本復興,但內在的反叛,卻讓他本人有著強烈的沖擊力和破壞力情緒。

《阿基拉》的毀滅對于世界,對于身邊人,他有著深沉的熱愛,就像鐵雄愛自己的女友,愛車隊,但又因世界本身的不可控,自己的不可控,而導致全盤毀滅。這讓他的作品呈現出一種矛盾和分裂。不斷否定世界,卻又覺得世界可以變好,在異常痛苦的分裂與矛盾中,影片產生了一種極為悲愴的格調。這就是穿著紅衣的少年站在日本廢墟上放眼世界的場景,給人一種原始悲愴感的原因。

站在東京廢墟上的少年,無奈而分裂多重因素的影響下,面對遙不可及的烏托邦,現實帶來的迷茫,大友克洋借由《阿基拉》表達著驚人的疑懼:霓虹燈后藏匿陰暗、不堪,不確定的未來壓在每個人的頭上,這個泡沫年代,人們隨時走向虛無與毀滅。在這有著陰霾天的日本東京,我那迷茫陰郁的內心,見不到頭的恐懼,該如何被承載呢?那就只能用爆炸與毀滅,作為矛盾與痛苦的代價。

然而,《阿基拉》也有缺點,那就是大友克洋的故事有點讓人困倦。

那部以蒸汽朋克主題的《蒸汽男孩》其實講的也是與阿基拉大差不差的故事,但觀影過程多次讓人昏昏欲睡。然而,誰又能說它們不夠好呢?

《蒸汽男孩》在那個時代下,《阿基拉》意義的重大,已經有目共睹。它是一位漫畫家的精彩想象,也是一位動畫導演的匠心之作,更是一個時代浪潮下,一個人所能發出的懷疑和喟嘆。在他的作品中,毀滅只是萬不得已的產物,真正隱含在作品中的懷疑是,硝煙之后,光芒普照的終局外,是否還在孕育一場新的輪回?

影片結尾迎來光明廢墟中的光芒,是蒼涼下的樂觀,大友克洋用極端的方式,向世界發出懷疑,索求真相,除開他的漫畫成就,單從這個意義上來說,大友克洋也該算是經典。

內容經授權轉載自公眾號“金城漫與畫”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網