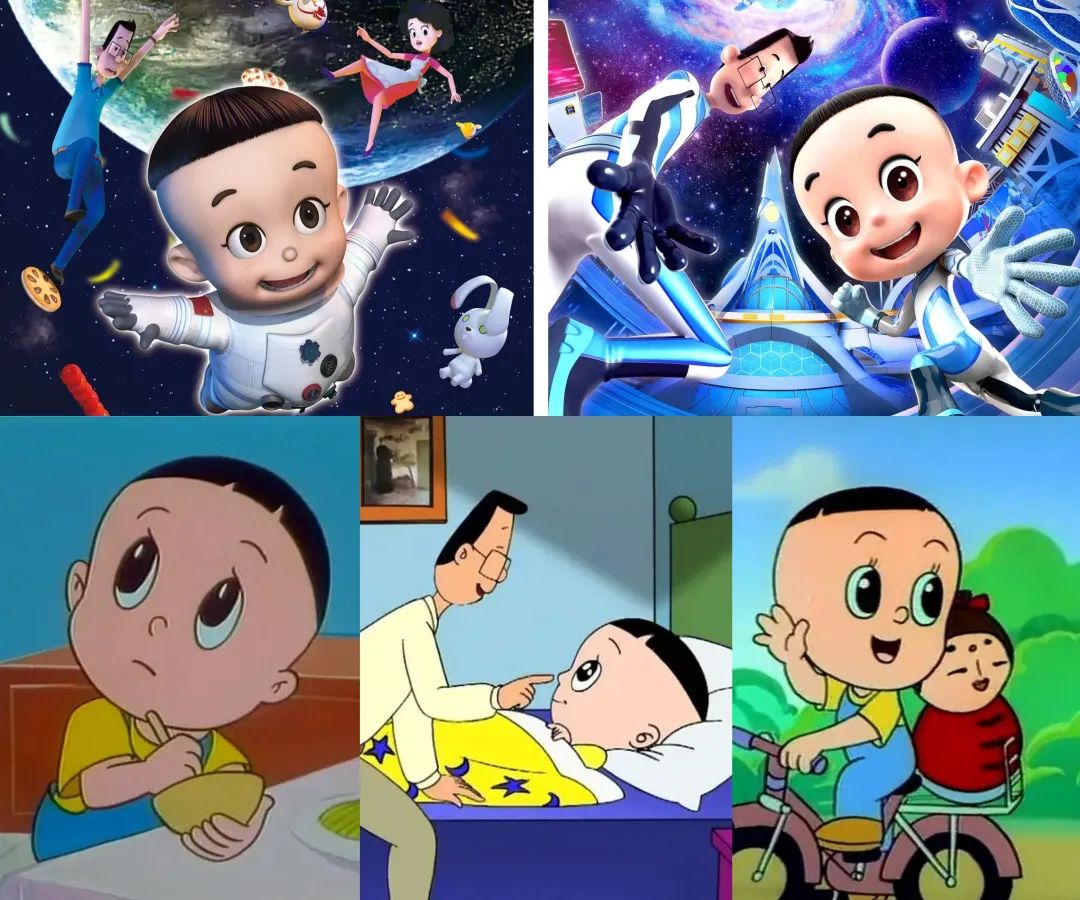

《新大頭兒子和小頭爸爸5》看了嗎?

除了劇情稀碎、臺詞尷尬,人物塑造也是一言難盡:大頭兒子刁蠻任性,小頭爸爸溺愛孩子、爹味十足。

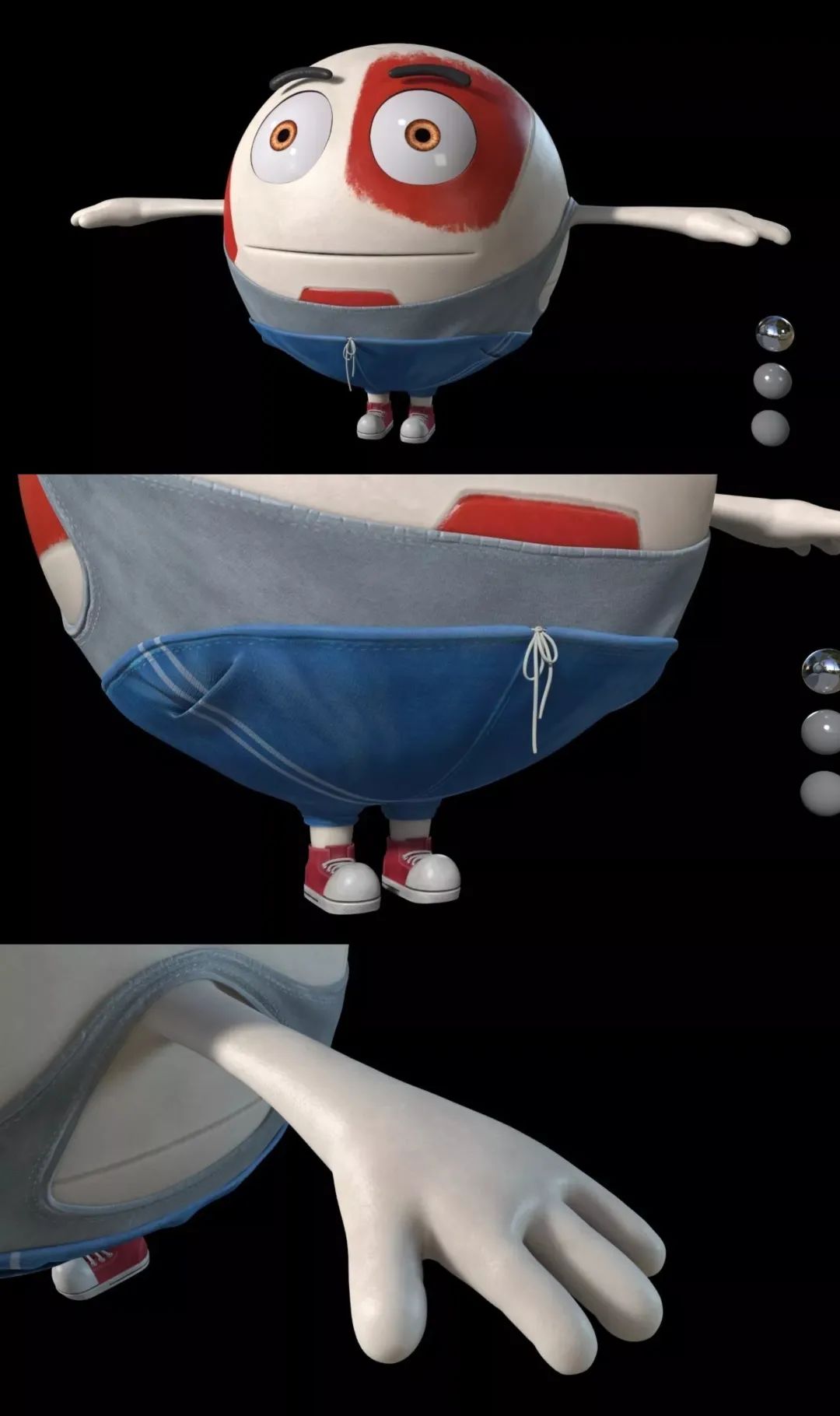

而且比起2D,3D版的大頭兒子也太太太太太丑了吧!

從前覺得3D比2D多了1D,貴點也正常。

可如今花著近百元的電影票錢,看著這只值5毛錢的建模,小印就覺得心如刀割。

為什么國產3D動畫,如此熱衷于毀經典?

國產3D,把我看瞎了?

如何毀掉一部經典動畫?答案是將它3D化。

雖然新版的大頭兒子很丑,但它還不是翻新版的童年動畫里丑得最標新立異的人物。

比它更拉胯的,還有小印心目中的童年神作《神兵小將》。

舊版的動畫,情節精彩,人物靈動。

可再看新版的續集,這人物是加了豬豬俠特效嗎?為什么都像發面饅頭一樣,腫起來了?

片中最受歡迎的三個女性角色:東方鐵心、南宮問雅、北冥雪。

曾經,她們是多少孩子的童年偶像、夢中情人;如今,歲月不饒人。

空氣里的酵母精靈不僅催胖了她們的面龐,還奪走了全部的智力。

再猜猜這位濃眉小眼的女性是誰?

她就是我們公認的童年女神,南宮問天的母親!

看著這連成一片的脖子和臉,小印只能無語問蒼天。

不知道該怎么形容,反正這輩子都很難接受。

同樣看起來不太聰明的,還有3D版的《喜羊羊與灰太狼》。

這部已經陪伴了我們17年的動畫,至今已經播出了5000多集。

但看著3D版里他們無憂無慮、蠢萌蠢萌的笑容,很難相信,憑借羊羊們這樣的智商,能在灰太狼嘴下逃走5000多次……

還有曾以奇妙冒險和神奇咒語讓許多孩子心動不已的《成龍歷險記》。

當它被翻拍,我們會發現,除了名字,整部動畫完全找不到一絲原版的痕跡。

舊版的《成龍歷險記》里,有功夫、惡魔、符咒和魔法。

新版的《成龍歷險記》里,有幼稚、俗套、失智和無語。

成龍大哥,看著這樣的片子,你是怎么笑得出來的啊!!!

還有作為中國少兒科普動畫的“始祖”的《海爾兄弟》,這部動畫自從1995年播放以來,一直深受無數小朋友喜愛。

但誰能告訴我,睿智可愛的海爾兄弟,在變成3D之后,為什么這么辣眼睛????

強行3D,也太致命了叭……

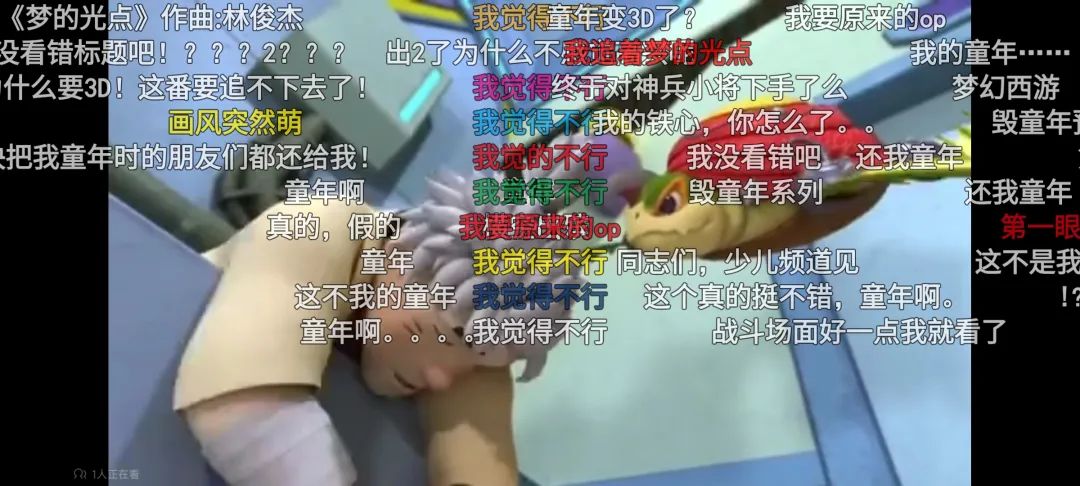

但以上這些通通比不上這部傳奇動畫——《雷鋒的故事》。

雖然在少兒頻道播出,但這個畫風怎么看都有點詭異。

邪典一樣的畫面,讓每個看到它的人,都想求一雙沒看過的眼睛……

詭異的飛行軌跡,在觀眾的雷點上畫出了優美的拋物線……

加了高糊濾鏡的字跡,好像某種另類版的都市怪談……

這部動畫由龐家班傾力打造,5分錢都花不了的特效卻用了近千萬的成本。

其實除了國產動畫,國外的作品也有因2D改3D,招致罵聲一片的案例。

比如《圣斗士星矢》,它的重制版動畫《圣斗士星矢:黃道十二宮戰士》由美國奈飛公司負責制作。

這部作品是很多中國觀眾最早接觸的日漫佳作,承包了一代人的童年,而它的重制版,憑借“手辦打架”的畫風,成功摧毀了這代人的童年。

美國奈飛公司用改天換地的3D建模,打造出了“手辦擺拍”的顛覆效果。

除了個別鏡頭做出了當代動畫片的平均質感,絕大多數畫面都像是來強行搞笑的。

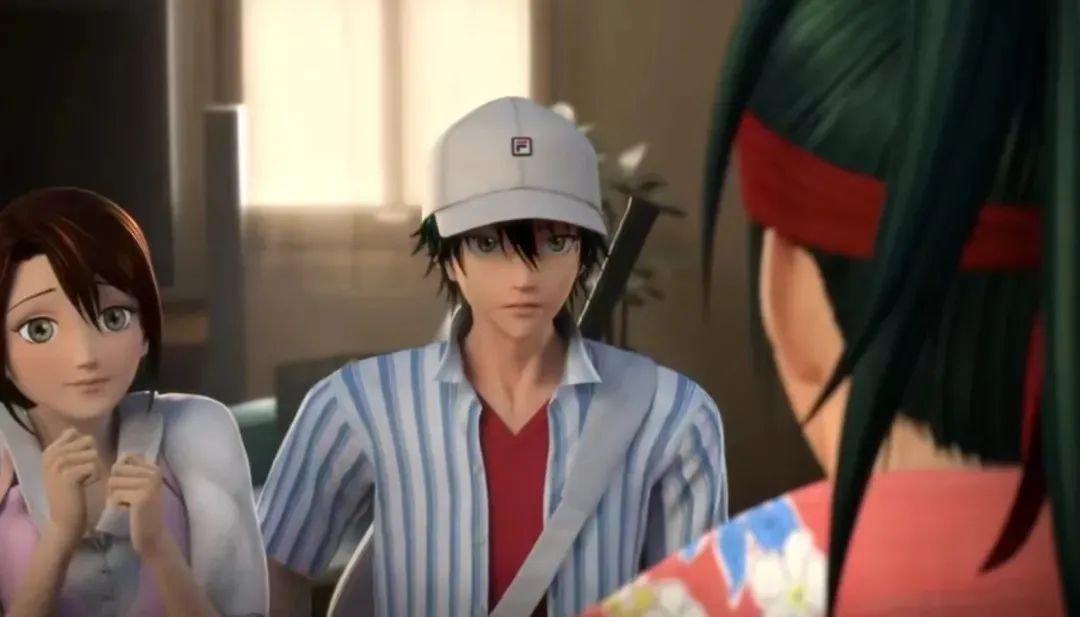

還有去年上映的《龍馬!新生網球王子》,它的3D人物建模一言難盡,與2D人物形象出入太大,粉絲的罵聲從那時持續到現在,沒停過。

雖然已經做好了心理建設,在看到正片之后,心里防線卻還是瞬間崩塌。

長成這樣,也好意思叫龍馬?什么牛馬!

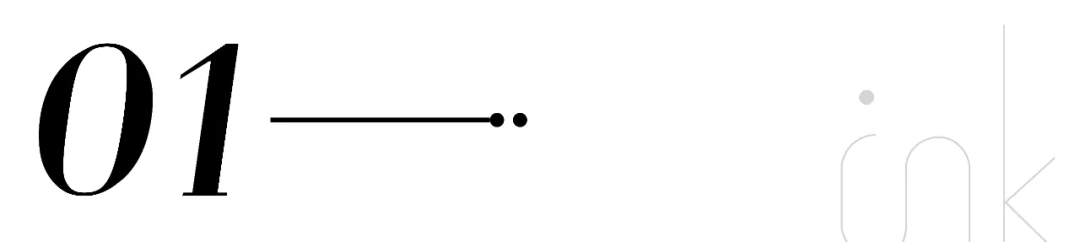

在這些動畫的評論區,我們總能看見這樣的評論:

中國3D動畫效果差,好像已經成為了網友們的共識。

但為什么明明那么差,卻還那么愛做3D?

3D動畫,為何做不好還要做?

在國產動畫紛紛走向3D的路上,針對3D的政策福利起到了重要的導向作用。

2010年,廣電總局設立少兒精品發展專項資金及國產動畫發展專項資金,加大了對國產動畫的補貼力度,多從產量、技術、播出平臺、獲獎這幾個標準核定,對3D動畫的補貼明顯高于2D。

比如深圳,在副省級以上電視臺播出的2D動畫補貼500元/分鐘,3D動畫補貼1000元/分鐘;在央視播出補貼翻倍。

商品社會,有錢賺就能推動生產力。

這就使得越來越多人開始做3D,然而,人多≠能做好。

其次,是2D和3D技術不同的呈現效果,使得3D更容易討好觀眾。

2D動畫雖然可以呈現3D難以企及的夸張效果,但在精細度、空間感和畫面運鏡上都不及3D。

《霧山五行》

而華麗或震撼的畫面,往往在感官上會更容易討好觀眾。

因此,2D動畫很難制作出觀眾期待中的“視覺奇觀”。

在講究沉浸式和真實感的當下,3D技術呈現的效果更容易令觀眾滿意。

《The Kid Who Would Be King》

相較于2D,3D的制作程序較為簡單,上手更快,這也使得資本更傾向于做3D。

2D動畫需要老老實實畫線條,需要原畫師親自繪制人物關鍵動作、細節變化等。

而3D動畫則全靠“捏”,即建模。

所以較2D而言,3D是沒有張數概念的。

制作的過程也決定了2D的人才培養周期比3D要長。

中國的動畫行業制作,并非由每個環節的專業人才拍板,而是資方拍板。

秉持著“利益至上”的原則,資本當然更傾向于3D。

此外,市場的大環境也使得中國動畫越來越傾向于做3D。

日本的2D動畫(包括電影、番劇等)技術已然登峰造極。

歐美的2D動畫技術不輸日本,3D動畫(主要是電影)制作也很成熟。

在這種情況下,中國動畫怎樣才能打開國門,在世界立足?屬于中國動畫的道路在哪里?

答案是向尚有空間的3D動畫番劇使力。

《眷思量》

既然發展3D有這么多有利條件,為什么我們仍然做不好3D呢?

國產3D,為何不招人待見?

從自身來看,我們對于3D的好感度本就不如2D高。

比起3D動畫,我們更早接觸2D動畫,它的風格根植在我們心里,成為永不褪色的原初記憶。

并且國內外許多“神作”都是2D動畫,我們的喜好在長年累月的好感疊加中越來越固定。

比如在動漫強國日本,非2D的動畫也要追求做出2D的效果,這足以顯示出2D在人們心中的分量。

而從動畫呈現效果來看,國內3D動畫的風格太過單一,是其被詬病的最主要原因。

國內3D動畫的人物形象、風格審美,基本都是一個模子刻出來的。

人物要么就是美麗但容易導致審美疲勞的“網紅臉”,要么就是為了追求幼態而呈現的“充氣臉”。

不同角色長相相似度極高。

明明是不同的公司,做出來的東西卻整齊得像進了流水線。

這種情況說好聽點叫專一,說難聽點就是單一。

其出現的原因除了形象設計缺乏新意,還有劇本題材不夠多元。

而相較之下,國外動畫明顯做得更好,同一公司的不同作品也會有明顯差異。

除此之外,中國的3D動畫目前還有不少作品有“失真”的情況。

3D追求的“真”,是動畫里人體、物體的可能性。

例如物品的材質與貼圖要與現實生活中的對象屬性相一致。

我們的3D動畫,建模都非常粗糙。

拿著三維的經費,做著一維的效果。

無論是制作方,還是觀眾,都不應該縱容市場這樣的畸形發展。

經費不足導致場景簡陋

對于國產3D,你有什么看法呢?

作者:來士普

責編:叢夏

本文經授權轉載自公眾號:印客美學(id:ink20160101)

精選文章: