今年八月,由AI生成的畫作《空間歌劇院(Théatre D'opéra Spatial)》在美國科羅拉多州博覽會的數字藝術類美術比賽當中獲得了第一名。該獎項的授予引起很大爭議,有人感嘆“藝術的死亡在我們眼前展開”,也有人表示“憑借AI作品獲獎并不能證明你就是一位藝術家”。

AI生成畫作《空間歌劇院(Théatre D'opéra Spatial)》

近兩年,AI繪畫工具有了飛躍性發展,在幾秒鐘內便可以生成畫面優美的高清圖片。而運用人工智能和數字編程作畫并不是件新鮮事,計算機視覺一直是深度學習的主要任務方向之一,包括目標識別、目標跟蹤、圖像分割、圖形處理等,有著大量成熟且廣泛的應用。數字科技給予了藝術繪畫多種多樣的呈現形式。

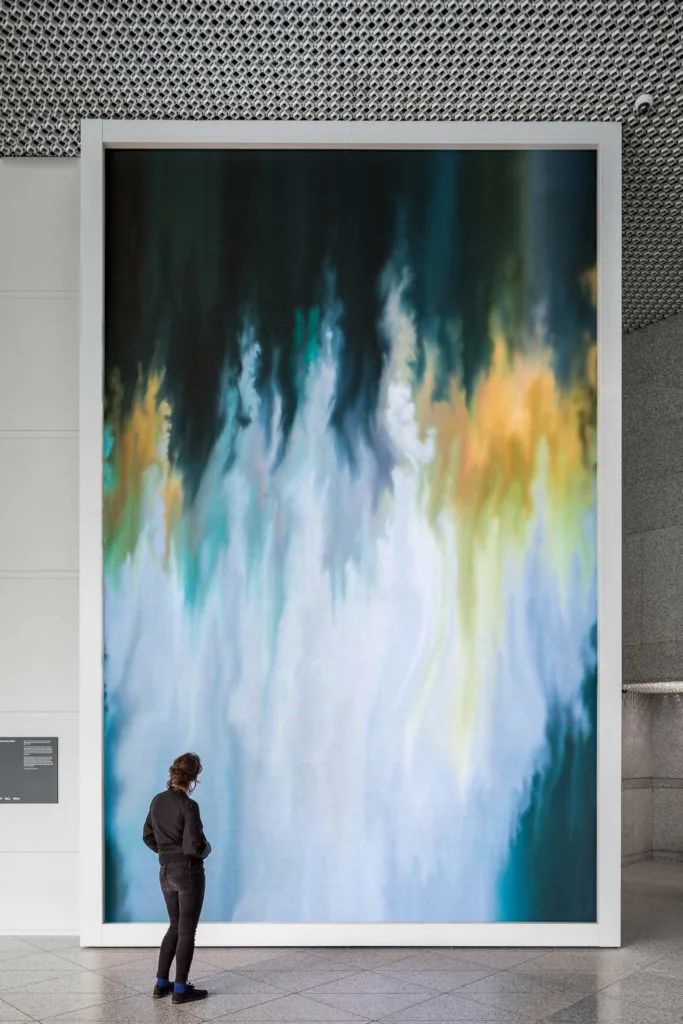

紐約的 ESI Design 創意設計公司通過使用計算機算法 (algorithm) 將芝加哥的城市景觀抽象化,并以印象主義風格的畫風,不斷“畫”著流動的藝術。

這件名為“畫布”(Canvas)的14×23英尺(約4.3 x 7米)的巨大裝置,位于芝加哥北州街515號(515 North State Street)辦公樓的大廳內。

通過AI人工智能計算機算法,這個大屏幕不斷地將芝加哥河上的船、海軍碼頭的游樂設施等場景“融化”成抽象的圖案,再慢慢變回清晰的視頻片段。“畫布”可以從在16個特定地點拍攝的近5小時的素材中,生成5000多個獨特的作品。

顯示器本身使用覆蓋有乙烯基擴散層的LED模塊,消除了刺眼的數字眩光,并賦予圖像柔軟的材料質量。整體觀感于傳統畫布十分接近。

公園中騎自行車的人漸漸融化

摩天輪幻化成“抽象的煙霧”

從具象的城市生活片段不斷地過渡到抽象,然后又回到具象、清晰的視頻圖像。不僅給首層大廳創造了全新的體驗,吸引每一位進入大廳的人駐足欣賞,同時從街道上透過建筑物的玻璃立面便能看到高聳的裝置,也賦予了這座城市新的藝術活力。

《dyebirth》是日本創意團隊 studio nor 創作的一件動態裝置。玻璃顏料機械裝置在操作臺上不斷移動,不同顏料會滴落在下方水槽中,各色顏料混合并向四周擴展,創造出各種有機圖案,形成一幅賞心悅目的藝術繪畫作品。

藝術家將不同濃度、不同顏色的顏料放置于裝置瓶中,并利用電腦編程,來控制裝置的運行。在這個作品中,藝術家利用了兩個自然現象:粘滯指進(Viscous Fingering)和馬蘭戈尼效應(Marangoni effect)。

“粘滯指進”是指:當不同粘度的液體或顏料混合在一起,會向四周擴散,出現一個分形的圖案,容易讓人聯想到樹枝或河流等。

“馬蘭戈尼效應”是指兩種液體相接觸時,由于張力梯度的差別,表面張力弱的液體會向表面張力強的液體方向移動。

有意思的是,裝置的運行是可控的,但不同顏料產生的化學反應卻是隨機的。通過電子控制水、墨水和化學物質混合產生的物理現象,不斷創造有機圖案的裝置。在規律的數字控制和不可預知的自然現象之間,各種圖案誕生、共同染色,最終變黑消亡,揭示了多樣的生活方式。可控與隨機交織在一起,暗示了生命的方向性和多樣性,也展現了生命最美的狀態。

加拿大創意團隊Moment Factory打造了一個名為《Duffy: AI Artist》的沉浸式互動體驗空間。經過AI藝術的學習訓練,以及藝術團隊設計的遠程交互,讓參與者感受到科技散發藝術魅力與溫暖的情感。

在這里,參與者可與屏幕進行畫面互動,揮動手臂,開啟Duffy大門,即將探索一場創造性的藝術之路。整個空間被潑墨式的彩色填滿,從腳下到四周到天花板,720度沉浸式包裹,都記錄著觀眾走過的痕跡,隨動作大小、快慢變化以及觸摸感應而變化。

這些視覺像素來源于AI與日常世界生活的記錄,比如大自然的高山流長,白云變化,動植物的生命活動……,形成千變萬化的視覺源泉。在整個空間的畫布屏幕、墻壁,都被觀眾的盡情互動而改變創作。

當Duffy記錄下參與者的每一份想象與創新,最終生成一幅幅與眾不同的作品,組成萬物畫廊,游客可以根據自己創作的圖畫編碼掃描二維碼保存在手機里。

可以預見,未來人工智能將會深入影響各類內容創作領域。作為人類最古老的藝術形式之一,繪畫及其形式也一直在隨著媒介的變化而演進。人工智能的創作同樣載著人類的思緒,也在自由的表達中傳遞更多的可能。

撰文/?灼灼

本文經授權轉載自公眾號:多巴胺藝術科技(id:dopamine-art)

精選文章: