Green Corner Building

混凝土創新應用

用模具進行預制混凝土澆筑是一種很常見的建筑施工方式,模具的種類也多種多樣,目前按材料分,有木模板、鋼木模板、膠合木模板、玻璃鋼模板等等?▽

但是現在,也有建筑師撇開那些「多余」的工具,直接用砂土當模具,聽起來是不是很新鮮?

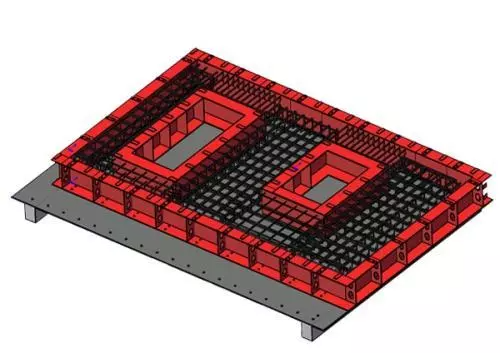

△澆筑過程 Studio Anne Holtrop

在沙子上或直接在土坑中用混凝土進行鑄造,讓制造的過程本身變成了建筑結構。

01

項目簡介

荷蘭事務所 Studio Anne Holtrop 在巴林穆哈拉克建造了一座藝術收藏館,名為?Green Corner Building。其最大特點是用大塊混凝土模塊組成的立面——而每一塊混凝土都是在項目周邊的土地里澆筑而成,成為環境中特定時刻和空間的永恒敘述。

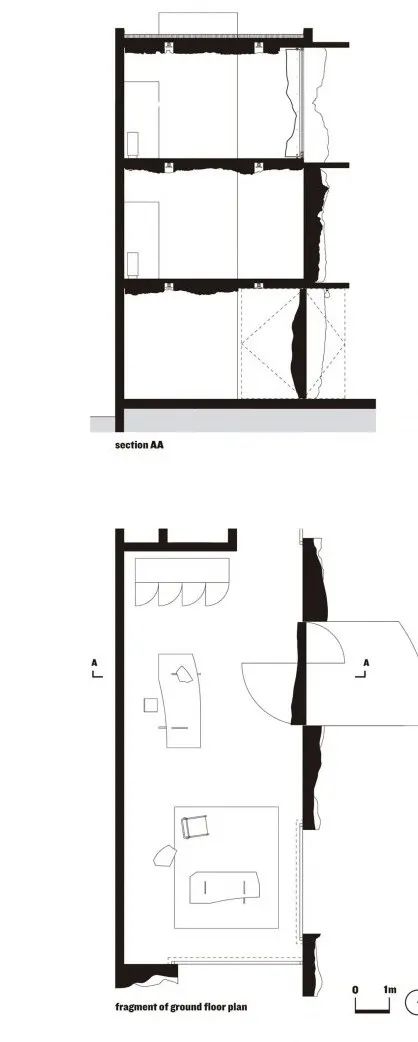

和工藝復雜的墻體模塊不同,建筑結構相對簡單,是由兩個大小相同的房間和中央內核組成,形成縱向的平面結構。

一長兩短的立面突出了狹長的體塊,整個表皮就像一塊塊拼接的浮雕,賦予每個墻體元素獨特的印記。

02

設計靈感

正所謂結構就是設計,材料決定了形式,過程變成了結果。建筑師兼藝術家?Anne Holtrop?將他對建筑的理解稱為「material gesture」,認為材料特性和形態的表達是建筑設計不可或缺的部分。

△建筑模型

他于 1977 年出生于荷蘭鐵爾(Tiel),曾在阿姆斯特丹建筑學院學習,并獲得了碩士學位。2009年在阿姆斯特丹開設了自己的同名工作室 Studio Anne Holtrop。工作范圍涵蓋從建筑模型到藝術品設計再到空間裝置和建筑物等等。

△Anne Holtrop

他常常與荷蘭一些著名的藝術家合作,比如 Krijn de Koning 和 Bas Princen 等。還曾在?2015年操刀設計米蘭世博會巴林國家館(National Pavilion of Bahrain)。

△Studio Anne Holtrop 作品 小徑之居(Trail?House)

他將在地性表現的理念融入在他的建筑實踐中。讓當地的、最質樸的泥土經過一系列復雜的施工過程,變成具有結構和美學意義的存在。

△Studio Anne Holtrop 作品

我想要建立一種新的本土化建筑語言,以一種富有表現力的現代方式重新詮釋巴林的典型建筑材料——珊瑚石和石灰石。——Anne Holtrop?

△工藝模型

03

施工工藝

不同于嚴謹分割對位的大型混凝土模板,沙土模具的關鍵在于其材質的不可控性,像這樣先用當地的泥土鋪底,再將混凝土直接倒入泥土或沙坑中▽

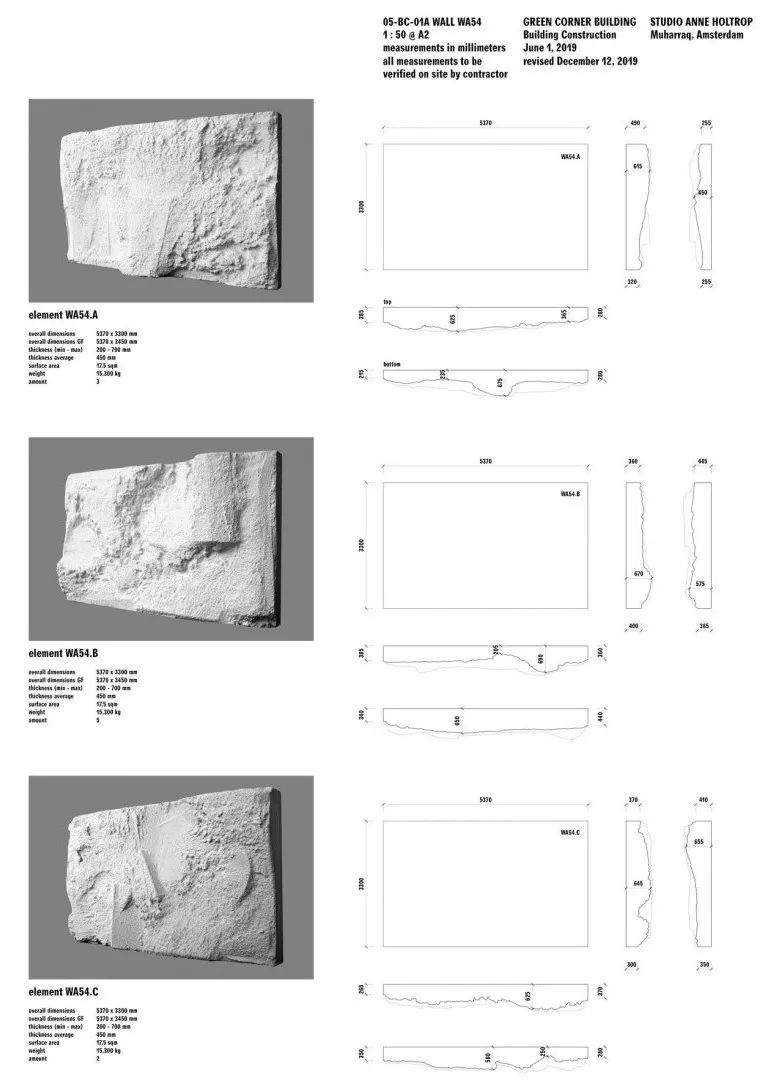

成型后的混凝土板一面粗糙,一面光滑,兩個截然不同的截面,分別記錄了沙土和地形的形狀以及材料凝固的那一瞬間▽

它的原理和裝飾造型模板澆筑的方式差不多,區別在于用泥沙替換掉了裝飾模板內部用來形成圖案的PU「襯墊」。

雖然每塊鑄件的制作過程非常「隨意」,但每一塊都是精心設計的,這些看似沒有固定形狀的表面,其實卻承載著當地的建筑材料——珊瑚石板的肌理。

△混凝土板放樣圖

每件作品中的每一個細微和不可預測的變化都是對時間的記錄,或者更確切地說是一個制作過程的記錄,我們想讓它變得可見、可被觸摸。——Anne Holtrop?

這些就地取材澆筑而成的混凝土板毫不費力的就能搬到旁邊項目基地,既省時又省力。

建筑在施工過程中也要依靠大量框架支撐▽

除了混凝土,還有另一種材料進行砂模澆筑,那就是非常常見的金屬鋁。為了讓大門與外墻的混凝土質地相仿,設計師選用鋁做為大門的材質。

△不同的預制構件材料模型

與混凝土元素相反,鋁砂鑄件是中空的,質地較輕,因而被用作可移動的窗戶遮光板和入口門板。

鋁的起泡、收縮和凝固的方式取決于溫度,所以成型也更加不可控。為此,需要在鋁溶液和砂模具之間涂上一層硅,只有幾厘米厚,卻可以準確的「復印」砂土的形狀。

用這種方式制作出一層薄薄的鋁構件。

△鋁模鑄造模具

△入口大門

裝上電機就成了大樓的電動旋轉門了。

△入口大門

大門旋轉的軌跡與天花板的弧形嚴密契合。

04

鋁制遮光板

在大樓內部,天花也是以相同方式制作的混凝土樓板預制構件,讓整個天花板都有豐富的肌理變化的過程。

作為展廳墻面的結構本身不僅是一件件「浮雕」作品,而且也可以移動。

鋁質遮光板與大門的做法類似▽

通過窗戶上下的軌道,最終形成可以移動的「浮雕」遮光板。

窗外的景觀與室內的砂土墻面渾然一體。

△采用軌道移動的遮光板?

這些表面粗糙的預制構件既是裝飾又是建筑的結構,不僅與在地環境聯系緊密,并讓藝術和建筑工藝形成了獨特的對話。

除了審美或敘事需要,設計師采用大型砂土模具還有另外一層原因:減少用于建造施工的能源消耗。在地化的鑄造方式非常便捷,從而縮短 50% 的工期,讓砂型模具成為一種高效的模塊化工藝。

△平面、剖面圖

因此從這個意義上說,它有助于實現可持續性的理念,因為大部分模具都在沙子中打造,除了需要運輸混凝土,幾乎不必運輸其他建筑材料。

這樣高效、便捷又具備藝術性的建造方式不失為一種新的嘗試。

本文經授權轉載自公眾號:一起設計(ID:together-design)

精選文章: